日本文化を探る

~日本のサクラ~

3月も中旬を過ぎると、毎日伝えられるサクラの開花状況を聞きながら「来週末には満開かな」とワクワクとした気持ちになります。今年(2021)は、2月から3月にかけての気温が高かったこともあり、観測史上最も早く開花を迎える所が多かったようですね。

気象庁によると、開花の基準となる標本木は、全国に58本。東京は靖国神社、大阪は大阪城公園、京都は二条城にあり、北海道や沖縄などの広いところや離れ島があるところでは、数本あるそうです。樹種としては原則「ソメイヨシノ」ですが、北海道は低温で「ソメイヨシノ」が根付かないため「エゾヤマザクラ」、反対に沖縄は暖かいので「カンヒザクラ」が標本木になっているそうです。

気象庁によると、開花の基準となる標本木は、全国に58本。東京は靖国神社、大阪は大阪城公園、京都は二条城にあり、北海道や沖縄などの広いところや離れ島があるところでは、数本あるそうです。樹種としては原則「ソメイヨシノ」ですが、北海道は低温で「ソメイヨシノ」が根付かないため「エゾヤマザクラ」、反対に沖縄は暖かいので「カンヒザクラ」が標本木になっているそうです。

日本人はいつからサクラ好きに?

ソメイヨシノの中にもいろんなサクラが存在!

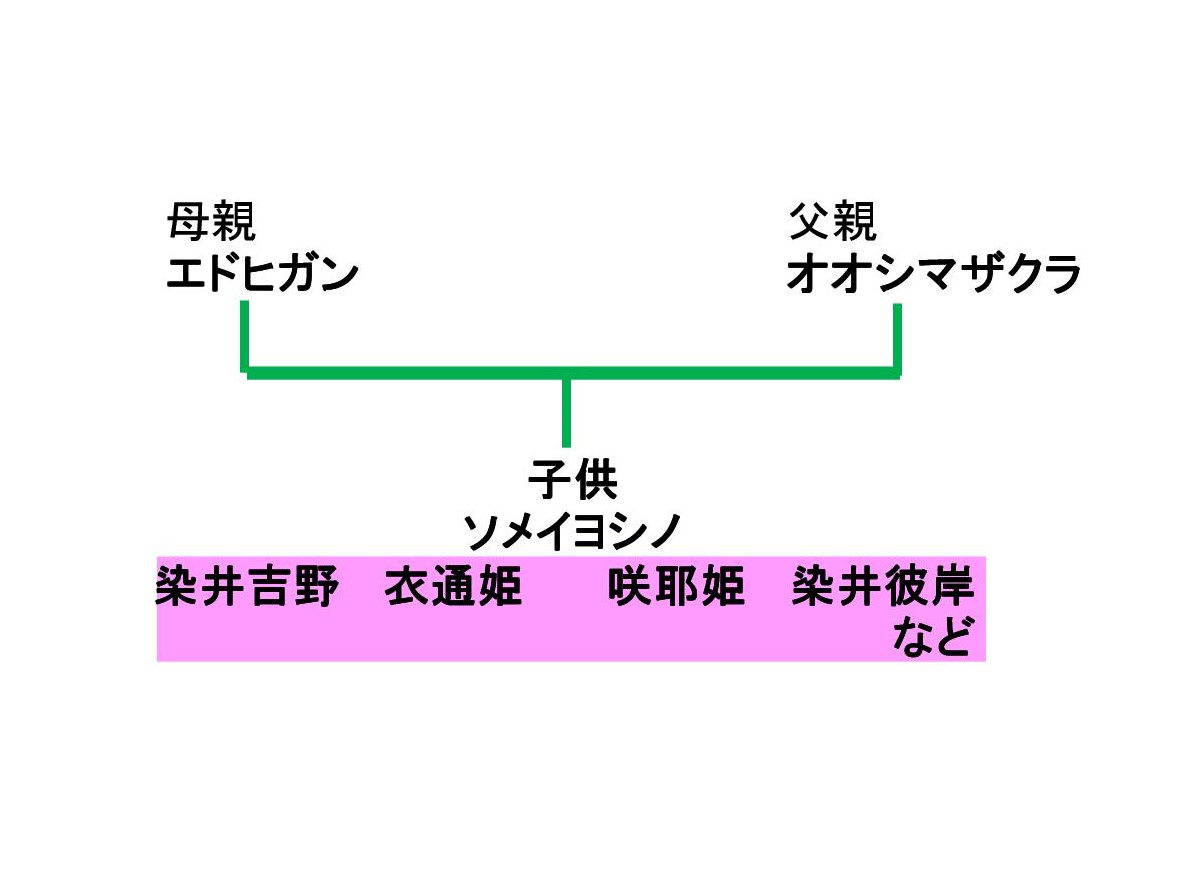

母親がエドヒガン、父親がオオシマザクラ、その子供の総称がカタカナの「ソメイヨシノ」。私たちも同じ親から生まれても、姿形・性格が異なるように、種間雑種の「ソメイヨシノ」にも花びらの色や大きさが異なる子供が生まれるようで、漢字の「染井吉野」や「衣通姫(そとおりひめ)」「咲耶姫(さくやひめ)」「染井彼岸」「染井匂」などのたくさんの子供たちが存在するそうです。「ソメイヨシノ」の中にこんなに品種があるなんて驚きですが、変種や園芸品種を合わせるとなんとサクラの品種は300種以上あるんだそうです。

サクラで有名な吉野のサクラはソメイヨシノ?

「花見といえばサクラ」と世に知らしめ(?)、盛大に行われた豊臣秀吉の「吉野の花見」も「醍醐の花見」もヤマザクラだったということですね。

見るだけじゃないサクラ

どちらにも使われているのが、サクラの葉の塩漬け。塩漬けに使われるサクラの葉っぱは、八重桜。ちなみにソメイヨシノ葉っぱはおいしくないそうです。エリアにより「道明寺」なのか「長命寺」なのかということになりそうですが、それよりも餅を巻いているサクラの塩漬けを食べるか、食べないかが気になります。ちなみに筆者は、口の中がモソモソというか、葉っぱが口の中で残るので、いただかない派ですが、みなさんはいかがでしょうか?

ひと言で「サクラ」と言っても、野生種や変種、園芸品種を合わせると300以上。「ソメイヨシノ」と「ヤマザクラ」は見極められそうですが、そのほかは見極めるのが難しいそうですね。しかし、これだけの数の品種があること自体、日本人のサクラ好きを物語っているような気がします。来年は、従来どおりのお花見ができるといいですね。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは