日本文化を探る

仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

陰陽五行説とは

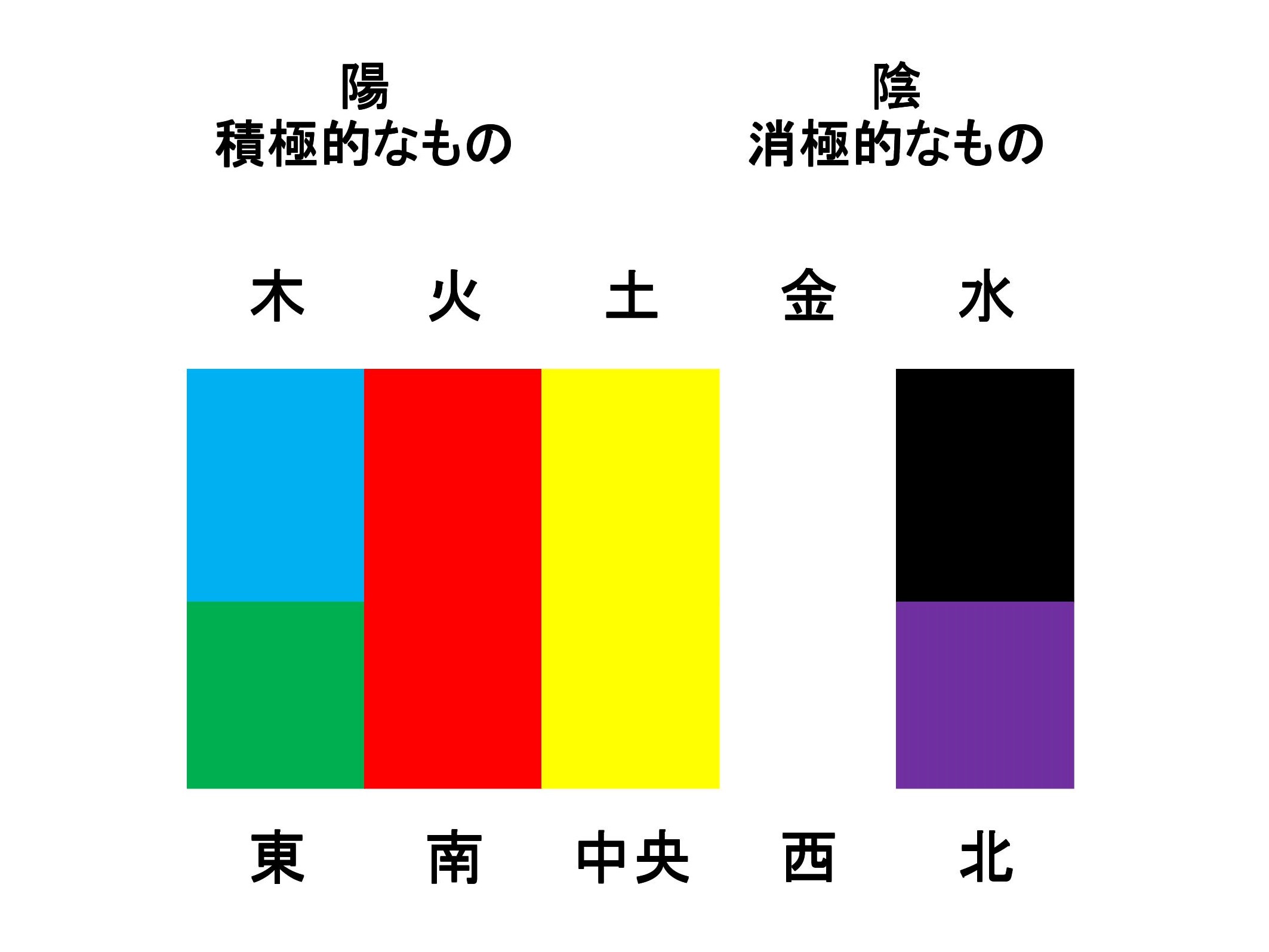

さて、その陰陽五行説ですが、広辞苑によると「古代中国に起源をもつ哲理。一切の万物は陰・陽二気によって生じ、五行中、木・火は陽に、金・水は陰に属し、土はその中間にあるとし、これらの消長によって天地の異変、災祥、人事の吉凶を説明する」とあります。

その5つの要素である「木・火・土・金・水」を色で表すと「青・赤・黄・白・黒」になり、方角で表すと「東・南・中央・西・北」を示すそうです。

このような思想は、中国の儒教や仏教、道教に取り入れられていて日本にも当然影響を及ぼしているわけです。

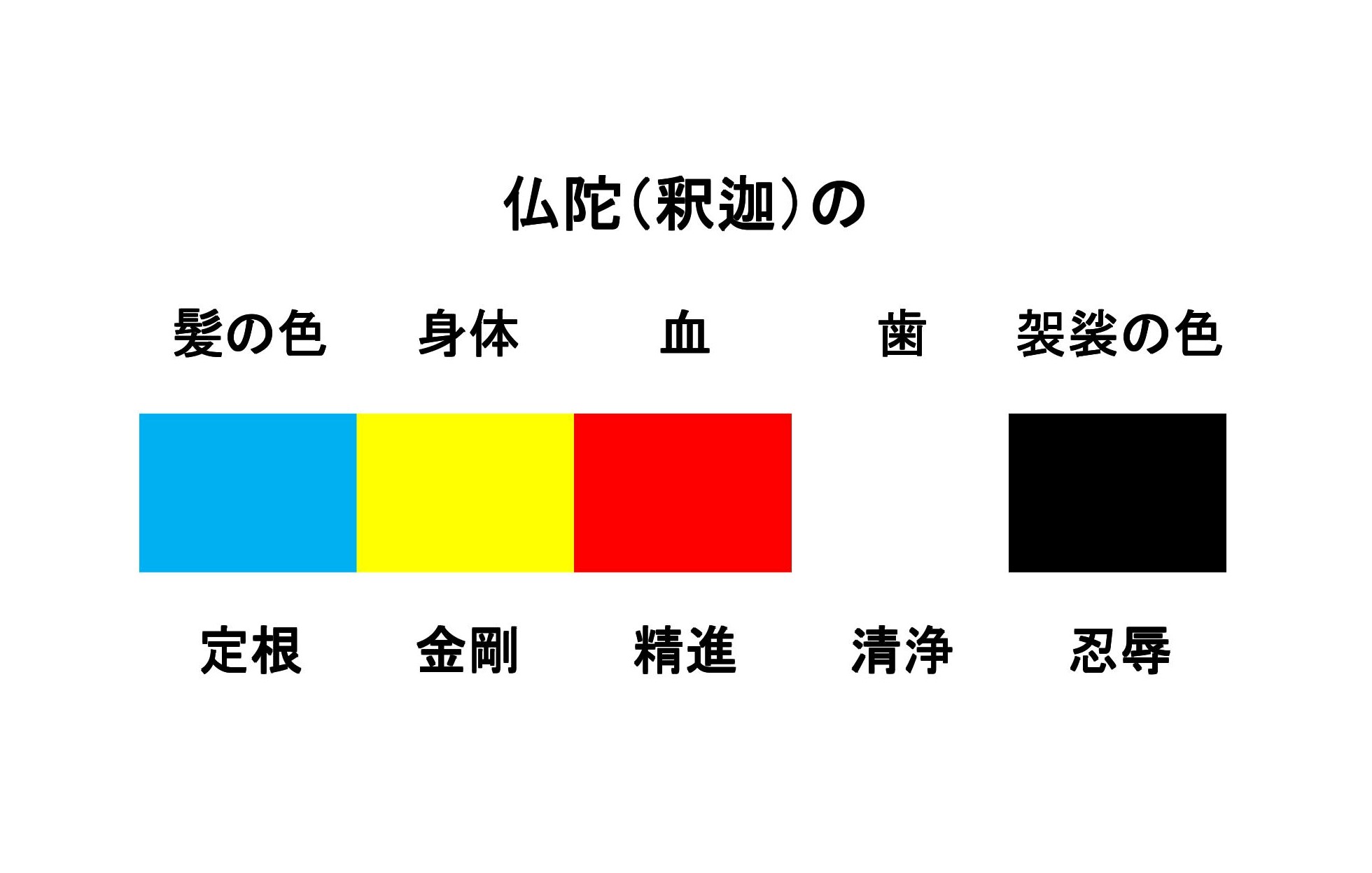

仏教では一般的にお釈迦様の体や教えの象徴として解釈

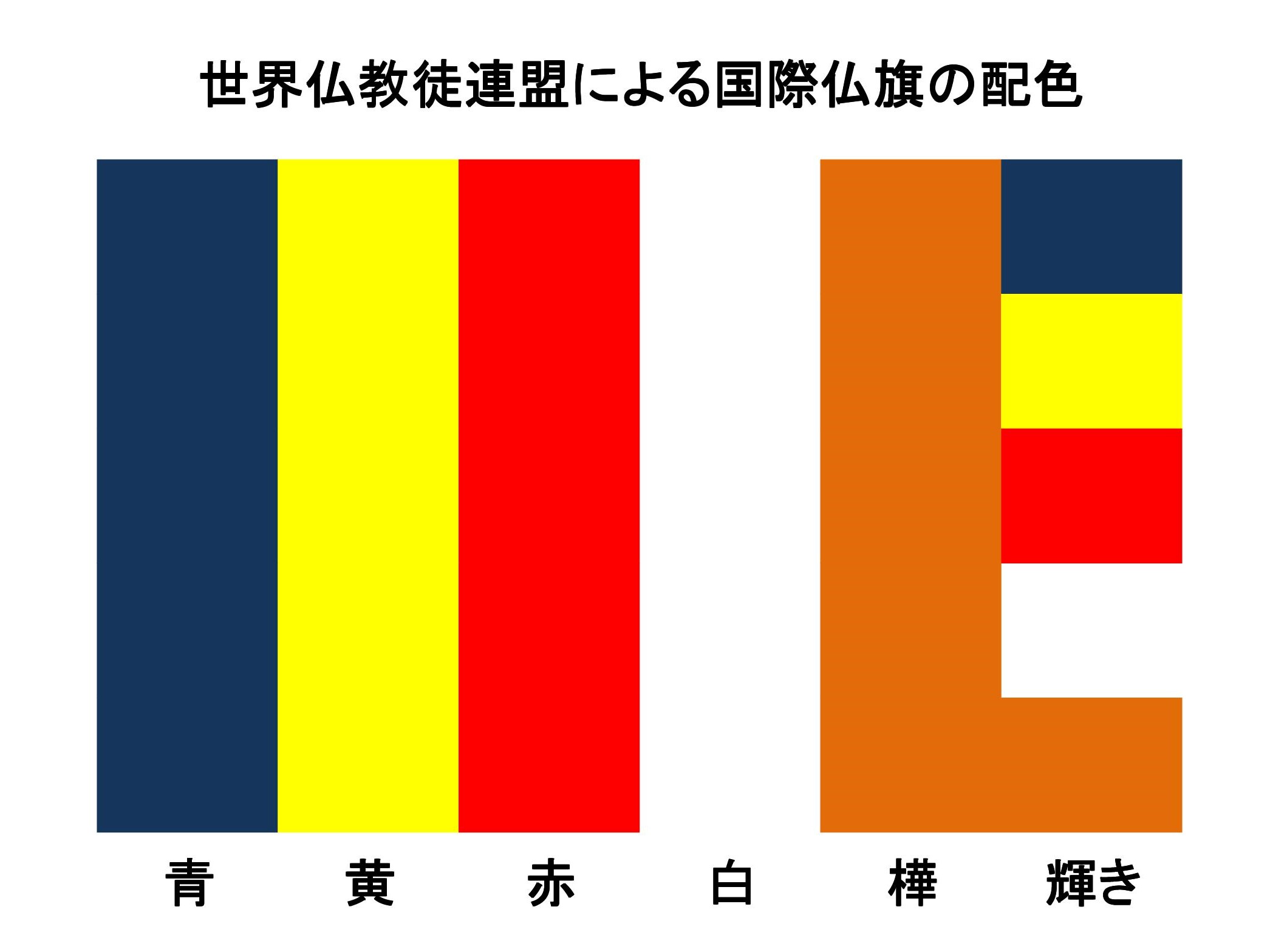

確かに、タイやインド、ビルマなどのお坊さんが身に付けている袈裟は、黒ではなく橙の袈裟なので、こちらの配色のほうが納得という感じでしょうか。

5つの色は仏教の寺院であることを示し、お釈迦様の教えを伝えているということがわかります。

寺院や神社以外でも使われている五色

この五色はものに限らず、「青春」「朱夏」「白秋」「玄冬」と季節を表現する言葉にも使われています。また、黄色がありませんね。黄色は季節の変わり目を示す「土用」だそうです。こうして見て見ると身近なところで五色が使われていることに気付かされます。五色は仏様の教えであったり、神聖な場所を示したり、魔除けのほか、願い事を叶えてくれたりと、さまざまな意味を持っているようです。お寺も神社も、行事も色の意味を考えながら見ると、いつもと違った景色になりますね。ぜひ、身近にある五色を探して見てください。五味五色とか…。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは