日本文化を探る

~数珠~

数珠の起源や歴史、宗派により違い

とはいえ、そんな筆者も札所を巡って以来、参拝時は数珠を持って行くようになりました。さて、この「数珠」。男性用・女性用があるのはみなさんもよくご存知だと思いますが、宗派によっても異なるようです。その違いや歴史について、いろいろと調べてみました。

数珠の起源と歴史

数珠の起源には諸説あるようですが、3500年以上も前にあった古代インドのバラモン教の聖典に「連珠」という記述があり、これが数珠の原型というのが有力だそうです。また、ヒンドゥー教の信者も祈りの回数を数珠の珠を使って数える習慣があり、その習慣をお釈迦様が仏教にも取り入れ、念仏を唱える際に使うようになったといわれています。数珠は念珠とも呼ばれることから、念(お経)の数を数える道具、いわゆる数取器カウンターのようなものだったのですね。

現存するものとして、聖徳太子や聖武天皇が使ったとされる数珠が正倉院や東京国立博物館などにいくつか納められており、また、聖武天皇の遺愛品を光明皇后が東大寺の盧遮那仏に献納した宝物の目録「東大寺献物帳」の一部には国家の珍宝として数珠が記載されていることから、とても貴重なものであることが伺えます。正倉院のHPで検索してみると「琥珀誦数 第1号」の材質が、琥珀、真珠、水晶、紫水晶などの宝石類でつくられており、このころの仏教文化は貴族を中心としたものだったので、数珠も一部の貴族や僧侶に限られたものだったということがよくわかります。

仏教を国教と決めた聖徳太子が布教活動のために滋賀の近江八幡を訪れた際に、村人たちに数珠の製造方法を伝授したという話があり、それが日本における数珠の起源であるといわれています。今でも近江八幡の木珠(木製数珠玉)の生産量は、全国の70%を占めているそうです。

そして、平安末期から鎌倉時代にかけて一般庶民にも広く普及し、宗派に合わせて使いやすく改良されていきます。このころに現在の数珠のほとんどが形成されたそうです。

宗派による数珠の違い

まず、数珠には「本連数珠」と「略式数珠」があり、「本連数珠」は正式な数である108個の珠からできた数珠で、宗派により正式に定められた数珠のことをいいます。一方、「略式数珠」は一重で、宗派にこだわらず利用できるというメリットがあり、携帯しやすいように半分の54玉、4分の1の27玉などいろいろあります。

また、数珠の珠には種類があり、お釈迦様、または阿弥陀如来を意味する「親珠(母珠)」、菩薩の修行を意味すると言われる108個の「子珠(主珠)」、持国天・増長天・広目天・多聞天を表すという「四天珠」(四菩薩珠と呼ばれる場合もあり、その場合は観世音菩薩・弥勒菩薩・普賢菩薩・文殊菩薩)、親珠から繋がっている「弟子珠(記子珠)」があります。

では、宗派別に正式とされる数珠の特徴をあげていきましょう。

また、数珠の珠には種類があり、お釈迦様、または阿弥陀如来を意味する「親珠(母珠)」、菩薩の修行を意味すると言われる108個の「子珠(主珠)」、持国天・増長天・広目天・多聞天を表すという「四天珠」(四菩薩珠と呼ばれる場合もあり、その場合は観世音菩薩・弥勒菩薩・普賢菩薩・文殊菩薩)、親珠から繋がっている「弟子珠(記子珠)」があります。

では、宗派別に正式とされる数珠の特徴をあげていきましょう。

天台宗

ほかの宗派とは異なり、多くは子珠に平玉(そろばんの珠のような形)が使われています。主珠108個、親珠1個、四天珠4個でつくられ、親珠から2本の弟子珠(平玉20個と丸玉10個)が繋がっています。

真言宗

弘法大師が唐から帰国する際に師である恵果阿闍梨から授けられたものが基本となっているそうで、長い一連の数珠を二重にして使うことから、振分け念珠とも呼ばれます。真言宗の数珠はほかの宗派に比べ、数珠の数を重視しているということで、主珠108個、親珠から数えて7個目と21個目に小さな四天珠(四菩薩)があること、そして2個の親珠にそれぞれ2本の房があります。真言宗以外の宗派でも使われることから「八宗用」とも言われます。

浄土宗

法然上人の門人・阿波之助が考案したと言われています。2つの輪を交差させた独特な形状で、両方の輪にそれぞれ親珠と主珠があります。一方の輪には主珠の間に副珠と呼ばれる小さな珠が入り、その副珠がある輪に大小の金属製の輪が付いていてそこから房が繋がっています。浄土宗の数珠には「日課数珠」「百八数珠」「荘厳数珠」の3種あり、一般の檀家は「日課数珠」を持つそうです。また、男性用と女性用では玉数が異なり、男性用は「三万浄土」、女性用は「六万浄土」と呼ばれ、決められた形式で数珠の数を数えると、男性用は32,400回、女性用は64,800回唱えられるようになっているそうです。

浄土真宗

浄土真宗では、煩悩具足のまま救われるため(決して欲望のまま悪いことをしても救われるという意味ではありません)、数珠を繰って数を数える必要がなく、ほかの宗派ほど決まりがないそうです。ただ、一般的に男性は一重タイプ(片手念珠)、女性は煩悩の数と同じ108個で、親珠1個、その対角線上に向珠が1個あり、四天珠、弟子珠、向珠のところに蓮如結びがあるのが特徴。これは蓮如上人が考案されたもので、数取りができないようになっているそうです。

日蓮宗

煩悩の数と同じ108個でできていて、親珠が2個、四天珠、浄名珠、弟子玉、そして、数取り珠が10個付いています。2個ある親玉から2本の房と3本の房があり、3本付いている房の短いのが数取り珠。この房が5本あるのが日蓮宗の独特な形。数取り玉は、日蓮宗の「南無妙法蓮華経」を唱える際に使われるもので、10回繰ったら約1000回唱えたことになるそうです。

曹洞宗

一般的に曹洞宗で使われる数珠は、主珠108個からなる二重タイプ。男性用と女性用では房の形状と珠の大きさに違いがあるようですが、珠の並びは同じ。主珠のほか、親珠が1個、親珠の対角線上に向珠が1個、天珠が4個あり、親珠から天珠、天珠から天珠、天珠から向珠の間に18個ずつの主珠が並んでいます。男性用の房は紐房で、女性用は頭付きの房が付いていて、どちらにも銀輪があります。この銀輪が曹洞宗の特徴だそうです。

臨済宗

臨済宗の数珠も曹洞宗同様、主珠108個からなる二重タイプ。こちらも男性用と女性用では房の形状と珠の大きさに違いがあるものの、珠の並びは同じ。主珠が108個、親珠1個、親珠の対角線上に向珠が1個、天珠が4個あり、親珠から8個目と23個目に天珠があります。この天珠の位置と銀輪が付いていないというのが曹洞宗との違いです。こうやって、ちょっと整理してみるとそれぞれに違いがあることがよくわかります。檀家さんや信徒さん用と僧侶の方との違いはあるのかなとはなんとなく思っていましたが、宗派によって、こんなに違いがあることは知らなかった。筆者も「本連数珠」を持っているので、取り出しまじまじと見てみると、筆者の数珠は八宗用。みなさんも一度、ご自身の数珠を確認してみてはいかがでしょうか。

ライター:惣元美由紀

各宗派念珠写真提供:安田念珠店

画像素材:PIXTA

各宗派念珠写真提供:安田念珠店

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

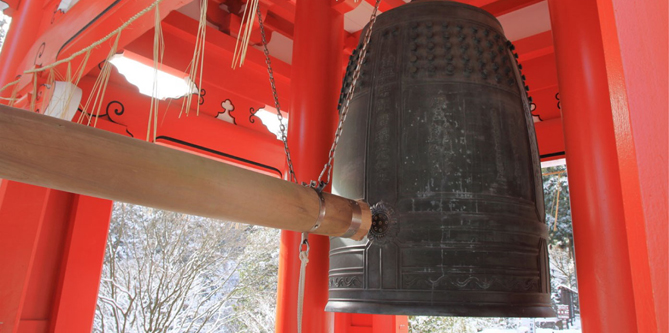

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは