日本文化を探る

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

私たちは、日常の生活の中でそうとは知らず仏教用語を使って話しをしていると言います。同じ意味で使われているものもあれば、まったく異なる意味として使われているものもあるようです。本来の意味を知ると、その言葉を深く感じることができますし、なぜその言葉が使われるようになったのかの由来を知るとさらにその言葉自体にも納得できるかもしれません。

-仏教用語における「三密」とは

「三密」とは、密教の宗派の教えで、身密(しんみつ)・口密(くみつ)・意密(いみつ)の総称だそうです。密教の修法の要素のひとつだといいます。身密とは、仏の身体のはたらき。また、行者が印を結んで(両手の指をさまざまに組み合わせて宗教的理念を象徴的に表現すること)仏の身体と一体になること。口密とは、教典を読み、真言・陀羅尼を誦すること。意密とは、仏の心のはたらき。また、行者が心に本尊や菩薩心を観想(心を集中して深く観察すること。仏や浄土の様相を想起)すること、心密。と広辞苑にありました。すなわち、身体・行動、言葉・発言、心・考えについての教えということのようです。武道でいうところの「心技体」に似ている気がします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止で言われる「三密」にも当てはまるかもしれませんね。

ー身密ー

自身が感染しないよう、また自分から他人に感染させないよう、手を洗ったり、不要不急の外出を控えるなど命を守る行動をすること。

ー口密ー

孤独を防ぎ、心身の健康を保つために友人たちと電話やメールなどで交流をする。また、悪口を言わない、人の揚げ足をとらない、デマを流さないなど。

ー意密ー

多くの情報にまどわされて、心を乱さないこと。外出できない状況でも、楽しくなることをいろいろとやってみるなど。

ー身密ー

自身が感染しないよう、また自分から他人に感染させないよう、手を洗ったり、不要不急の外出を控えるなど命を守る行動をすること。

ー口密ー

孤独を防ぎ、心身の健康を保つために友人たちと電話やメールなどで交流をする。また、悪口を言わない、人の揚げ足をとらない、デマを流さないなど。

ー意密ー

多くの情報にまどわされて、心を乱さないこと。外出できない状況でも、楽しくなることをいろいろとやってみるなど。

どうでしょうか。筆者はこの期間、越県どころか校区からも出ず(もともと出不精)、ごくたまに友人と電話やメールで交流(もともと仕事以外はメールも電話もしない)、また、ネット上にあふれる多くの情報を目にしていましたが、真に受けることなく、自宅でベランピングを楽しんでいました(もともと家飲みが好き)。

今後も、こういった状況が続きそうですが、密閉空間・密集場所・密接場面の「三密」も、身密・口密・意密の「三密」も守って行きたいですね。

今後も、こういった状況が続きそうですが、密閉空間・密集場所・密接場面の「三密」も、身密・口密・意密の「三密」も守って行きたいですね。

外出自粛制限だった期間も、近所の子供たちは時々やって来て、筆者が大切に育てているメダカをすくって持って行ってしまいます。そんな時に筆者が言い放った言葉です。

「人の大切にしているものを勝手に持って行ったら、いつかしっぺ返しを喰らうからな~!」

ところで、このしっぺ返しの「しっぺ」ってなんでしょう。「しっぺ」は「竹篦」と書き、禅宗の法具「竹篦」のことだそうです。この「竹篦」は坐禅の際、戒めのために打つ道具で、割った竹に漆を塗った細い棒状のものだそうです。確かに喰らったら痛そうですね。気をつけたものです。

「人の大切にしているものを勝手に持って行ったら、いつかしっぺ返しを喰らうからな~!」

ところで、このしっぺ返しの「しっぺ」ってなんでしょう。「しっぺ」は「竹篦」と書き、禅宗の法具「竹篦」のことだそうです。この「竹篦」は坐禅の際、戒めのために打つ道具で、割った竹に漆を塗った細い棒状のものだそうです。確かに喰らったら痛そうですね。気をつけたものです。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

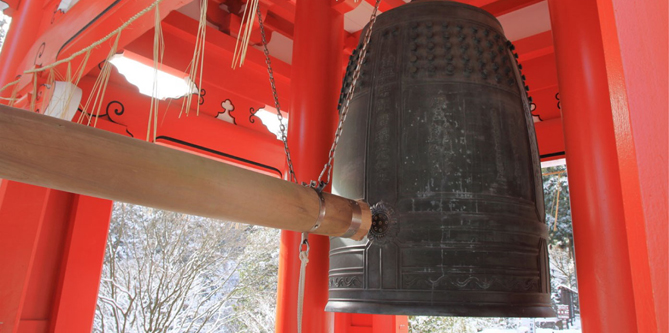

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは