日本文化を探る

歳時記シリーズ 3月編

日本には古くから受け継がれてきた行事や慣習が月ごとにあります。私たちの暮らしを彩るさまざまな年中行事や慣習も時代と共に形を変えて残っているものもあれば、姿を消してしまったものもあります。「歳時記シリーズ」では、毎月、和風月名と身近な行事や慣習について調べていきます。

-歳時記とは

「歳時記」は「歳事記」とも書くそうで書物のこと。「歳時記」は、俳句の季語を集めたものだと思っていましたが、昔は、年中行事や季節ごとの植物や動物、生活の諸注意などが書かれた暮らしの百科事典のようなものだったそうです。

-3月の和風月名は「弥生(やよい)」

日本人にとって、♪さくら さくら やよいの空は 見わたす限り かすみか雲か 匂いぞ出ずる いざや いざや 見にゆかん♪と童謡「さくら」の歌詞にも出てくる「弥生」。

3月になると暖かくなり始め、春の訪れに草木が芽吹く出すことから“木草(きくさ)弥(い)や生(お)い茂る月(=草木がいよいよ生い茂る月)”が縮まって「弥生」となったと言われています。

ちなみに弥生時代の「弥生」は上記とは関係なく、弥生土器が発見された東京都文京区弥生町の「弥生」からです。

和風名月は旧暦で表されるので、現在の暦では4~5月上旬ごろにあたり、春の花が開花を迎えるころにあたるので、「花見月」「花月」「桜月」「桃月」など「花」の名が付いたものが多くあります。また、サクラの別名を「夢見草」ということから「夢見月」とも呼ばれています。3月は、卒業や人事異動などで新しい環境へと移る時期でもあります。新しい環境に夢膨らませ、いい夢を見るか、そうでないかはご本人や環境次第というところでしょうか。

3月になると暖かくなり始め、春の訪れに草木が芽吹く出すことから“木草(きくさ)弥(い)や生(お)い茂る月(=草木がいよいよ生い茂る月)”が縮まって「弥生」となったと言われています。

ちなみに弥生時代の「弥生」は上記とは関係なく、弥生土器が発見された東京都文京区弥生町の「弥生」からです。

和風名月は旧暦で表されるので、現在の暦では4~5月上旬ごろにあたり、春の花が開花を迎えるころにあたるので、「花見月」「花月」「桜月」「桃月」など「花」の名が付いたものが多くあります。また、サクラの別名を「夢見草」ということから「夢見月」とも呼ばれています。3月は、卒業や人事異動などで新しい環境へと移る時期でもあります。新しい環境に夢膨らませ、いい夢を見るか、そうでないかはご本人や環境次第というところでしょうか。

-3月の行事

-「花見」の歴史

花見の歴史は古く、奈良時代の貴族の行事が起源と言われています。しかし、現在のようにサクラを愛でるのではなく、中国から伝来した「梅」を観賞するものだったようです。万葉集でも桜40首余りに対し梅は110首以上と、その数からも梅の人気ぶりがうかがえます。

-日本初の桜の「花見」は嵯峨天皇主催の「花宴の節(せち)」

ちなみに、嵯峨天皇が魅了されたサクラは、その故事から「御車返(みぐるまがえ)しの桜-地主桜-」と呼ばれ、一樹に八重と一重の花が同時に咲く珍種。日本では、その1本が現存するのみということです。

-宴会型の「花見」は秀吉がきっかけ?

嵯峨天皇主催の花見の会をきっかけに、貴族の間でサクラの花見が広まっていきました。安土桃山時代に入ると武家階級にも浸透し、徐々に盛大に行われるようになったといいます。特に、有名なのが豊臣秀吉公の「吉野の花見」や「醍醐の花見」。1594年に開かれた「吉野の花見」は、徳川家康、宇喜多秀家、前田利家、伊達政宗などそうそうたる武将をはじめ、茶人、連歌師など総勢5000人を引き連れて吉水院(吉水神社)を本陣として行われました。実は、最初の3日間は雨が降り続き、秀吉公をたいそう苛立たせたそうです。しかし、吉野山の僧侶たちが全山をあげて晴天祈願をしたところ雨が止み、無事、歌の会や茶の会、御能の会などを開いて盛大な花見の宴が開かれたそうです。もう、豪華ゲストや趣向を凝らした野外フェス状態です。

さらに、1598年には「醍醐の花見」が開かれました。この花見のために醍醐山に植樹されたサクラは700本。さらに、招待された1300人の女性たちには1人3着の着物が与えられ、2回の衣装替えが命じられていたそうです。また、全国から献上された銘酒や銘菓なども振る舞われ、これを機に花見をしながら宴を楽しむというスタイルに変わっていったそうです。

そして、江戸時代になり「花見」が庶民の春の行楽となり、現在のようにサクラを愛でながら花見弁当を開き、お酒を飲んで楽しんだといいます。

さらに、1598年には「醍醐の花見」が開かれました。この花見のために醍醐山に植樹されたサクラは700本。さらに、招待された1300人の女性たちには1人3着の着物が与えられ、2回の衣装替えが命じられていたそうです。また、全国から献上された銘酒や銘菓なども振る舞われ、これを機に花見をしながら宴を楽しむというスタイルに変わっていったそうです。

そして、江戸時代になり「花見」が庶民の春の行楽となり、現在のようにサクラを愛でながら花見弁当を開き、お酒を飲んで楽しんだといいます。

-「サクラ」の語源

このようなことから、サクラは「サ」と「クラ」と2つに分解され、「サ」は「サキガケ」で田んぼの神様を表し、「クラ」は神様が宿るところ、という解釈が定説化されています。ほか「古事記」や「日本書紀」では、天照大御神の孫・瓊瓊杵尊命(ににぎのみこと)に求婚される、木花開耶姫(このはなさくやひめ)が、美と短命(はかなく散るもの)の象徴=サクラの花とされ、「開耶(さくや)」から転じたという説もあります。

ざっくりと「花見」の歴史をご紹介しましたが、春の楽しみとしての「花見文化」は古来より現代まで連綿と引き継がれていることがわかります。特にサクラは、私たち日本人にとってほかの花とは違うなにか特別な存在でもあります。なぜ、私たち日本人にとってサクラは特別な存在なのか、なぜサクラを見ると日本に住む良さを感じるのかを考えながら、花見をしてみてはいかがでしょうか。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

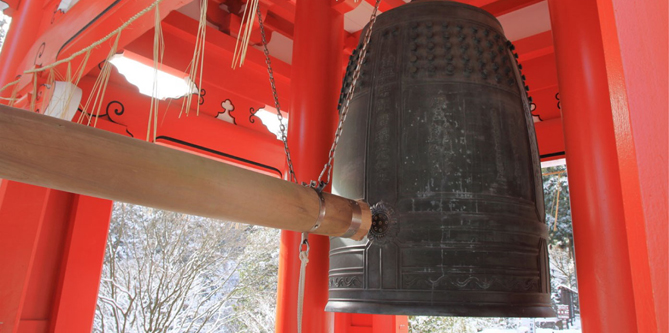

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは