日本文化を探る

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

私たちは、日常の生活の中でそうとは知らず仏教用語を使って話しをしていると言います。同じ意味で使われているものもあれば、まったく異なる意味として使われているものもあるようです。本来の意味を知ると、その言葉を深く感じることができますし、なぜその言葉が使われるようになったのかの由来を知るとさらにその言葉自体にも納得できるかもしれません。この記事では、筆者や、筆者の身近にいる人たちとの何気ない会話から仏教用語をご紹介していこうと思います。

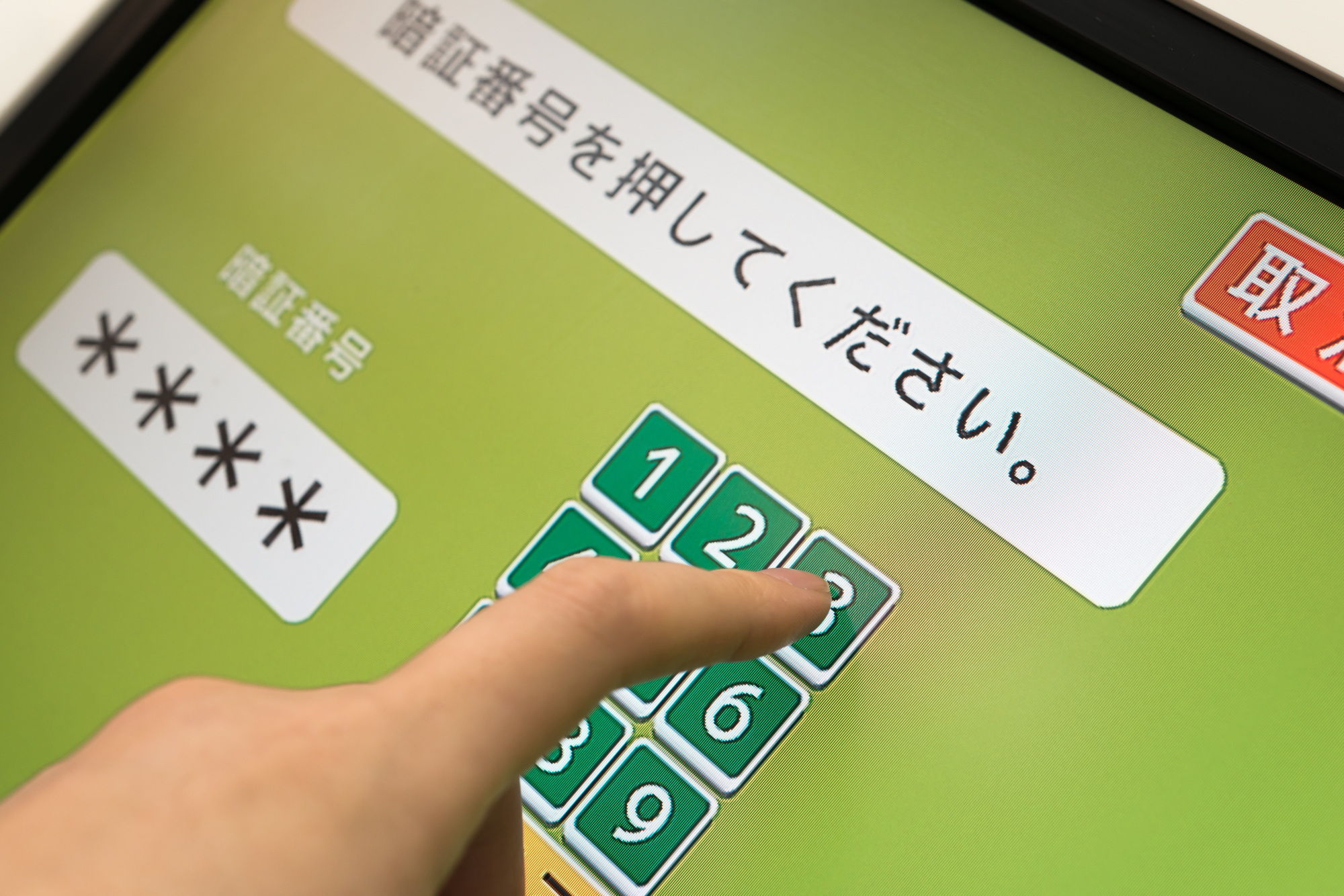

友人「うちの旦那がさ、自分で登録した暗証番号を忘れたって、昨晩大騒ぎ(笑)」

筆者「それ、わかるわ。私は、携帯番号の暗証番号、もう、なんだったかすっかり忘れてるもん。機種変更の時、毎回、これかな?じゃあ、これかな?って」

筆者「それ、わかるわ。私は、携帯番号の暗証番号、もう、なんだったかすっかり忘れてるもん。機種変更の時、毎回、これかな?じゃあ、これかな?って」

キャッシュカードやクレジットカードなどの暗証番号やパスワード、IDは、悪用を防ぐために同じものを使いまわしてはいけないということで、別々にしていますが、これがまた思い出すのにひと苦労です。そこで、今回は、どうすれば他人に推測されにくい、また、本人が覚えやすい暗証番号を設定するか、というお話ではなく、さて、今回の会話の中に仏教用語は入っていたでしょうか。

-「旦那」

-「暗証番号」

「暗証の禅師」とは、理解や研究をあなどり、実践だけで悟れるとすることとあります。一般的に当てはめると、聞きかじっただけなのにすべてを理解したように思い込むこと似ているような気がします。もしそういうことならば、筆者はすでに「暗証の禅師」です。まだまだ修行が必要です。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは