日本文化を探る

歳時記シリーズ 1月編

日本には古くから受け継がれてきた行事や慣習が月ごとにあります。私たちの暮らしを彩るさまざまな年中行事や慣習も時代と共に形を変えて残っているものもあれば、姿を消してしまったものもあります。「歳時記シリーズ」では、毎月、和風月名と身近な行事や慣習について調べていきます。

-歳時記とは

「歳時記」は「歳事記」とも書くそうで書物のこと。「歳時記」は、俳句の季語を集めたものだと思っていましたが、昔は、年中行事や季節ごとの植物や動物、生活の諸注意などが書かれた暮らしの百科事典のようなものだったそうです。

-1月の和風月名は「睦月」

お正月は、離れて暮らしている家族や親戚などが集まる特別な日。「睦月」はそんな様子を表した月名なんですね。最近ではメールで新年のご挨拶をすることが多いかもしれませんが、意外とお正月ってすることがなく時間があるので、直接伺いご挨拶するというのもいいかもしれません。

-1月の伝統行事と言えば「左義長」

-「左義長」の由来

諸説あるそうですが、もともとは平安時代に宮中の清涼殿の東庭で、正月に使った毬杖(ぎっちょう)を3本結び立て、扇子や短冊、書き初めなどをのせ青竹で焼いたことが始まりとされています。毬杖とは、槌がついた木製の杖で、木製の毬を相手の陣地に打ち込む遊び、または、その杖のことだそうです。

-「左義長」とは

筆者が小学生のころ、友人が「今日はとんどだから」と嬉しそうに帰っていく姿を見送ったことがあります。あれは、きっとお餅が振舞われるからだったんだと今になって思います。

-「左義長」はどこで

場所は様々で田んぼの真ん中でするところもあれば、神社や寺院の境内で行われるところもあります。神奈川県大磯町の左義長(国指定の重要無形民俗文化財)、富山県下新川郡入善町の塞の神まつり(国の重要無形民俗文化財)、3月に開催されますが織田信長の時代から続く滋賀県近江八幡市の左義長まつり(国選択重要無形民俗文化財)などは有名ですが、全国各地でさまざまな左義長まつりや、とんど焼きが行われます。

「左義長」「とんど焼き」によって年神様を見送れば、お正月行事も無事に終了というわけです。近くでとんど焼きが行われていれば、無病息災を祈願しに行ってみるのはいかがでしょうか。筆者も以前から行ってみたいと思っている大とんどがいくつかありますので、若返りたいと思います。

最近では、取りやめる地域も増え、東京ではほとんど行われていないそうですが、地域の結束をも強くする「左義長」「とんど焼き」のような伝統行事は、ぜひ残しておきたいものです。

「左義長」「とんど焼き」によって年神様を見送れば、お正月行事も無事に終了というわけです。近くでとんど焼きが行われていれば、無病息災を祈願しに行ってみるのはいかがでしょうか。筆者も以前から行ってみたいと思っている大とんどがいくつかありますので、若返りたいと思います。

最近では、取りやめる地域も増え、東京ではほとんど行われていないそうですが、地域の結束をも強くする「左義長」「とんど焼き」のような伝統行事は、ぜひ残しておきたいものです。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

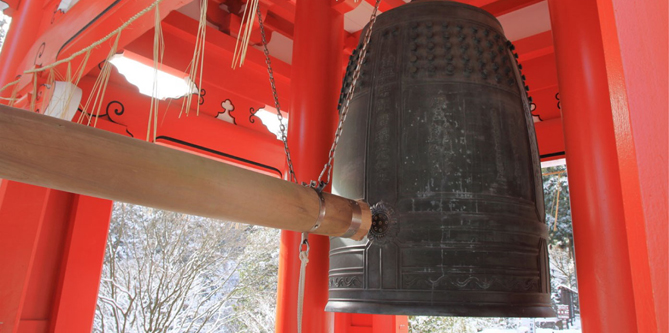

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは