日本文化を探る

~桝~

日本伝統の計量器「枡」について

「枡」の歴史

度(長さ)・量(体積)・衡(質量)は中国・朝鮮から日本に伝わり、701年(大宝元年)の大宝律令において「尺・升・斗」などが制定され、これが日本の度量衡制度の始まりと言われています。奈良時代の前なので、飛鳥時代から枡は存在していたんですね。

現在の枡の容量は秀吉が決めた!

現在の生活では、枡を使用する機会がほぼなくなっていますが、枡の単位として「一合炊き」や「一升瓶」という言葉は今も私たちの生活の中に息づいています。また、酒器として、神社仏閣で行われる節分行事など神聖な行事、結婚式などの祝いの席でも使われています。古くは飛鳥時代から使われてきたであろう、日本の伝統の道具「枡」。さすがに容量を計ることは生活の中でなさそうですが、枡に清い酒を注ぎ、その歴史を感じながら飲むのも一興かなと思う次第です。

ライター:惣元美由紀

画像素材:PIXTA

画像素材:PIXTA

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

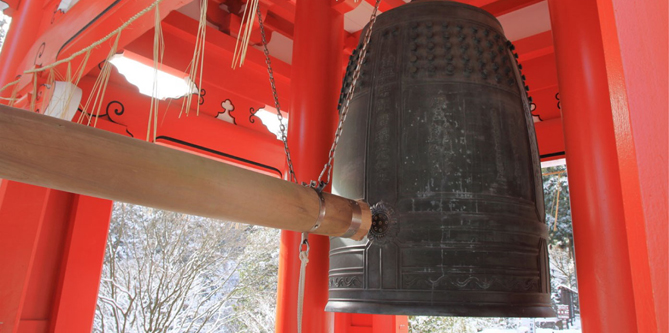

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは

-

駕輿丁とは