令和元年6月4日

日本文化を探る

駕輿丁とは

滋賀県大津市坂本、日吉大社の神事である山王祭では、坂本の町衆の男たちがこの駕輿丁を務めます。

山王祭の神輿の担ぎ手は、歴史をさかのぼると延暦寺の方々が務めていたそうですが、明治時代の神仏分離により、街の人々に託されました。山王祭に神輿は、見る人が“魂を揺さぶられる”と感じるほど、激しく、荘厳な儀式の一つです。1.000キロの神輿を担ぐ駕輿丁は、もちろん命がけ。その命のかけ方が見ている人の心と魂を揺さぶるのでしょう。何百人もの男の人が、自分の命を鼓舞して、神輿を担ぐ様はまさに圧巻の一言。その迫力・団結力が見る者を魅了して止みません。

山王祭の神輿の担ぎ手は、歴史をさかのぼると延暦寺の方々が務めていたそうですが、明治時代の神仏分離により、街の人々に託されました。山王祭に神輿は、見る人が“魂を揺さぶられる”と感じるほど、激しく、荘厳な儀式の一つです。1.000キロの神輿を担ぐ駕輿丁は、もちろん命がけ。その命のかけ方が見ている人の心と魂を揺さぶるのでしょう。何百人もの男の人が、自分の命を鼓舞して、神輿を担ぐ様はまさに圧巻の一言。その迫力・団結力が見る者を魅了して止みません。

関連記事

山王祭を裏から支える事務局の役を担う山本さんと談をとる

あわせて読みたい

-

「六郷満山」とは

-

身近な日本文化を学ぶ ~正座~

-

身近な日本文化を学ぶ ~天気予測することとは~

-

身近な日本文化を学ぶ 山菜~山の恵みを食すということ~

-

身近な日本文化を学ぶ ~日本のサクラ~

-

身近な日本文化を学ぶ 仏教における色の意味 ~今も残る色の意味を探る~

-

身近な日本文化を学ぶ ~桝~

-

身近な日本文化を学ぶ ~数珠~

-

冬の花を守るための知恵~冬牡丹・わらぼっち~

-

再興された北野御霊会

-

歳時記シリーズ 6月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の五

-

何げない日常に潜む日本文化~わび・さび~

-

歳時記シリーズ 5月編

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の四

-

何げない日常に潜む日本文化~日本酒~

-

歳時記シリーズ 3月編

-

何げない日常に潜む日本文化~扇子~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の三

-

何げない日常に潜む日本文化~迷信~

-

何げない日常に潜む日本文化~お寿司~

-

歳時記シリーズ 1月編

-

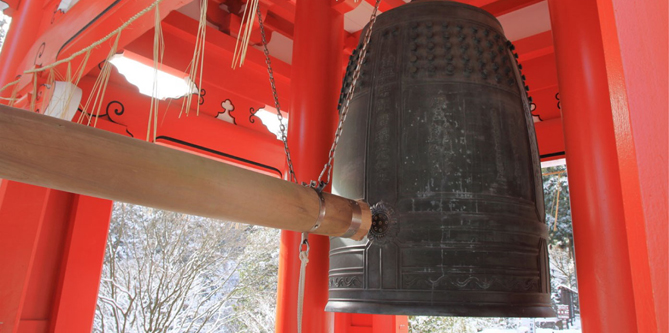

何げない日常に潜む日本文化 ~除夜の鐘編~

-

歳時記シリーズ 12月編

-

何げない日常に潜む日本文化 ~婉曲な表現を好む日本人~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~ほうき編~

-

歳時記シリーズ 11月編 ~七五三詣~

-

何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~お辞儀編~

-

何げない日常に潜む日本の文化 ~「いただきます」「ごちそうさま」編~

-

京都・秋の列車旅。車窓いっぱいに広がる「もみじのトンネル」へ

-

愛される「京野菜」その美味しさを育んだ歴史をひもとく

-

高張とは