いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

慈覚大師円仁により創建された山寺「立石寺」を訪ねる(根本中堂編)

世界的な新型コロナウイルスの流行もあり、1年延期され2021年に開催された「東京オリンピック・東京パラリンピック」。

東京パラリンピックでは日本全国で採火式が行われ、東北地方を代表する名刹「宝珠山 立石寺」の「不滅の法灯」も山形県を代表する聖火のひとつとして選ばれました。「光りつたへよ法のともしび」という伝教大師最澄の教えが、パラリンピックが唱える共生の考え方に通じるとして、世界に広く認められたのです。

東京パラリンピックでは日本全国で採火式が行われ、東北地方を代表する名刹「宝珠山 立石寺」の「不滅の法灯」も山形県を代表する聖火のひとつとして選ばれました。「光りつたへよ法のともしび」という伝教大師最澄の教えが、パラリンピックが唱える共生の考え方に通じるとして、世界に広く認められたのです。

別名「山寺」と言われるだけあって、約33万坪の広大な山全体に点在する寺院の主要な施設を一日で回るのは至難の業。しかし、このたび立石寺の清原正田貫主にご案内いただき、天台寺院の本堂にあたる根本中堂から、通称「奥の院」と呼ばれる「如法堂」まで、800段(山寺観光協会のHPより)の階段を先導していただきました。驚かされるのはその健脚ぶり。立石寺を訪れたことがある方ならご存じの通り、1000段を数える立石寺の境内は、整然とした参道だけでなく樹木が生い茂る山道を自然を感じながら散策します。コロナでマスクが手放せない道中を誰よりも通る声で解説していただき、学生一同、終始圧倒される一幕も。延暦寺の別院として波乱の歴史を潜り抜けてきた立石寺の足跡を前後編にわたってお届けします。

当時の古文書によると、その寺領は十里四方。その範囲は諸説ありますが、一番広い寺領の解釈ですと、北側は山形空港の周辺。南側は蔵王の麓で、山形市の北方が含まれていたという記述もあります。東側が陸奥と出羽の国境に位置する場所と言われています。立石寺の東側の境界については、奈良時代の中期(712年)に出羽国ができましたが、当時の国境は峰ではなく、山側の麓だったようです。つまり現在の県境よりも東側までが寺領だったようです。実際、宮城県の秋保温泉には『秋保の大滝』がありますが、その滝の近くにお不動さんを祀ったお堂があります。室町時代の文書では、当時の僧侶がその大滝に、修行に訪れたという記述があります。おそらくその辺までが立石寺だったと考えられます。

西の方は、蔵王から最上川に流れ込む支流に須川という河川があります。その合流点あたりまでが、立石寺の寺領と言われていましたが、寺領としてはあまりに広大過ぎて本当かどうかはわかりません。明治以降は、この山の周辺大体2.5キロ四方ぐらいですかね。そのぐらいの範囲が立石寺ということになります。」

西の方は、蔵王から最上川に流れ込む支流に須川という河川があります。その合流点あたりまでが、立石寺の寺領と言われていましたが、寺領としてはあまりに広大過ぎて本当かどうかはわかりません。明治以降は、この山の周辺大体2.5キロ四方ぐらいですかね。そのぐらいの範囲が立石寺ということになります。」

立石寺本堂 根本中堂

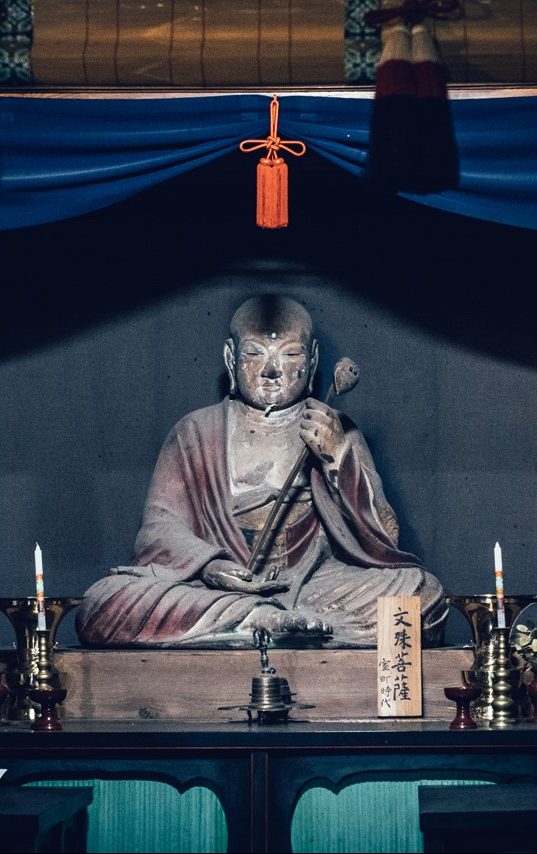

立石寺の登山口を登ると正面に立っているのが、国の重要文化財にも指定されている根本中堂です。入口には、ユーモラスな表情で出迎えてくれる布袋尊。この布袋様のお体をなでて願い事をすると願いが叶うといわれ、参拝者の多くがここで願をかけます。慈恵大師が比叡山の別院として、立石寺を位置づけていたことからもわかる通り、その内部は延暦寺を彷彿させる天台様式を誇ります。立石寺の主要な堂塔は、この根本中堂を起点として谷沿いに奥の院と大仏殿のある山頂近くまで続きます。1000段あまりの階段を上ることで煩悩が消えるという立石寺。また、偉大な祖師たちが遺してきた「遺産」と出会えるのも東北随一の古刹ならではかもしれません。

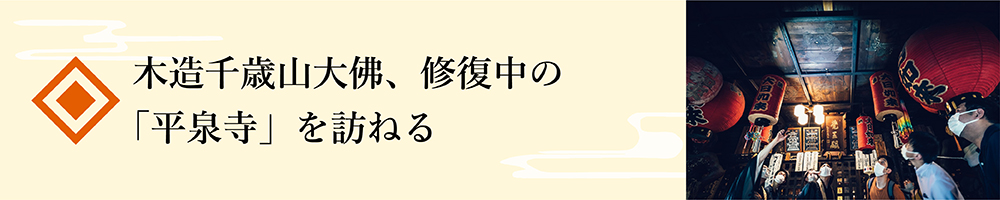

この天童頼長による焼き討ちが、大永元年(1521年)ですが、その後、信長の焼き討ちにより延暦寺が焼け落ちてしまいます(1571年)。延暦寺は、江戸時代になって、徳川の三代家光の時に復興しますが、その時に、山寺のご法灯が向こうに運ばれて行きました。そういう歴史的な経緯があります。

これがご法灯です。延暦寺のご法灯も天井から灯篭まで、このように鎖でつながれていて、油皿に浸かった灯芯から火が燃えています 。サイズ的に立石寺の吊り灯篭は延暦寺のご法灯をちょっとコンパクトにした形で、小さく作り直しています。ただこの灯籠そのもの自体は大正期ぐらいに作り直したもので、それ以前は一回り小さかったといいます。

このご法灯が移されてから約1200年、このお堂の中で、絶やしてはならんということで、この明かりだけはずっと燃やし続けています。油を燈心(とうしん)と言って草の芯で燃やすというやり方は延暦寺さんと同じやり方でお守りさせていただいています。今は大きな金物のお皿ができているので、1日朝晩2回の給油で間に合っていますが、昔は注油を1日6回していたと言います。単純計算で4時間おきにやっていたのですから大変です。灯を絶やさないためには、当番制で僧侶がこのお堂に泊まり込んで 、ずっとこの灯火を見てお参りをして、また油を流してお参りしてというのを繰り返していて、1200年もの間、護ってきました。このたび、パラリンピックが行われるにあたり、このご法灯を移して、ともしびの一つにすることが決まったことは幸甚の至りですね。」

このご法灯が移されてから約1200年、このお堂の中で、絶やしてはならんということで、この明かりだけはずっと燃やし続けています。油を燈心(とうしん)と言って草の芯で燃やすというやり方は延暦寺さんと同じやり方でお守りさせていただいています。今は大きな金物のお皿ができているので、1日朝晩2回の給油で間に合っていますが、昔は注油を1日6回していたと言います。単純計算で4時間おきにやっていたのですから大変です。灯を絶やさないためには、当番制で僧侶がこのお堂に泊まり込んで 、ずっとこの灯火を見てお参りをして、また油を流してお参りしてというのを繰り返していて、1200年もの間、護ってきました。このたび、パラリンピックが行われるにあたり、このご法灯を移して、ともしびの一つにすることが決まったことは幸甚の至りですね。」

ご法灯に限らず、立石寺の根本中堂は延暦寺のそれを色濃く反映しています。一般の参拝客に開放されるようになったのが昭和39年(1964年)のこと。くしくも、前回の東京オリンピックと同年に、根本中堂を解体修理して落成したのが契機となっています。

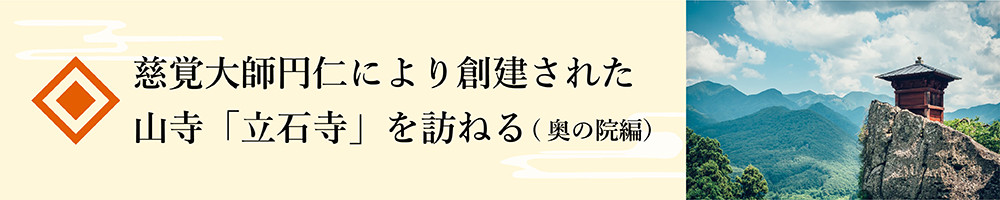

参拝客の多くが目指すのは、階段を登り切った先にある奥の院。正式には「如法院」と呼ばれるお堂は、修行道場として、開山当時からの天台宗の伝統的な行法を今も守り続けており、僧侶により常に24時間、お香が焚かれているありがたい場所。参拝者の多くが本堂と勘違いするのもうなずけます。

如法院(奥の院)

「一般的に、奥の院と言われるお堂が山上の中心の建物になります。奥の院と通称言われていますけど、元々は如法堂と呼ばれる建物です。元来、如法堂というのは、修行の場として、『如法写経行』という、写経の行法を伝えるための建物でした。その起源は開山当時、慈覚大師の時代にまでさかのぼります。如法写経行というのは、慈覚大師が比叡山の横川で、ご自身の修行として法華経を写経したのが始まりです。その際に特別な作法を用いて、経典を写すということをしました。その行法は慈覚大師伝によれば、石墨草筆といって、石の墨を使い、草の筆をもって、一文字書くごとに3回礼拝をしてその経典を写したと書いてあるのです。如法写経行自体が延暦寺で始まったことは間違いありません。しかし、如法写経行は延暦寺では長く続かなかった。これが今も行法として継がれているのは非常に貴重です。正式には、如法写経行は、毎日やることになっていました。ただ、現在では新しく住職が出世した時や、4年に一度に執り行われる「納経忌」や「写経忌」といった儀式については奥の院で法要をするということになっています。」

清原貫主が、立石寺の遺産として3つ目にあげるのは、祖師である慈覚大師のご遺骨が、発見されたことです。

「昭和24年(1949年)になって、慈覚大師のご遺骨が遺されていたことが発見されます。慈覚大師伝によれば、慈覚大師は貞観6年(864年)の1月の14日に、延暦寺の前唐院という場所で亡くなります。すると、遺体がその夜のうちに光にのって北の方向へ飛んでいき、その光が到達したのが立石寺だったと書かれています。入定窟と言われている場所に慈覚大師がいらっしゃったという記述が残っていましたが、実際に見つかったのは70年ほどの前の出来事にすぎません。

慈覚大師の遺骨が発見されたのは、立石寺の中腹にある百丈岩と呼ばれる断崖絶壁の壁面にぽかりと開いた入定窟と呼ばれる霊窟の内部でした。山形県史跡名勝天然記念物調査委員会の調査により、人骨が発見されたほか、慈覚大師の頭部を模したと思われる彫刻(デスマスク)も見つかりました。制作年代も平安時代と確認されたことから、極めて珍しいというのが専門家の意見です。少なくとも現時点では、この地に慈覚大師が埋葬されていたことが明らかになっています。

「昭和24年(1949年)になって、慈覚大師のご遺骨が遺されていたことが発見されます。慈覚大師伝によれば、慈覚大師は貞観6年(864年)の1月の14日に、延暦寺の前唐院という場所で亡くなります。すると、遺体がその夜のうちに光にのって北の方向へ飛んでいき、その光が到達したのが立石寺だったと書かれています。入定窟と言われている場所に慈覚大師がいらっしゃったという記述が残っていましたが、実際に見つかったのは70年ほどの前の出来事にすぎません。

慈覚大師の遺骨が発見されたのは、立石寺の中腹にある百丈岩と呼ばれる断崖絶壁の壁面にぽかりと開いた入定窟と呼ばれる霊窟の内部でした。山形県史跡名勝天然記念物調査委員会の調査により、人骨が発見されたほか、慈覚大師の頭部を模したと思われる彫刻(デスマスク)も見つかりました。制作年代も平安時代と確認されたことから、極めて珍しいというのが専門家の意見です。少なくとも現時点では、この地に慈覚大師が埋葬されていたことが明らかになっています。

観光地として、毎年多くの人が参拝する山寺。一方で、祖師のご遺骨を祀る聖地として昔からの荘厳さを今に伝えているのは、幾多の危機を乗り越えてきた先人たちのたゆまぬ精進と篤い信仰心であったことを、今一度気づかされる学生たちも多かったようだ。

参加大学生の感想

後編では、山頂の奥の院まで歩き、山寺の魅力に迫ります。

後編はこちら

立石寺

〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

山形県お寺巡りダイジェスト映像(約19分)

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います