いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

最古の国東塔が残る「岩戸寺」を訪ねる

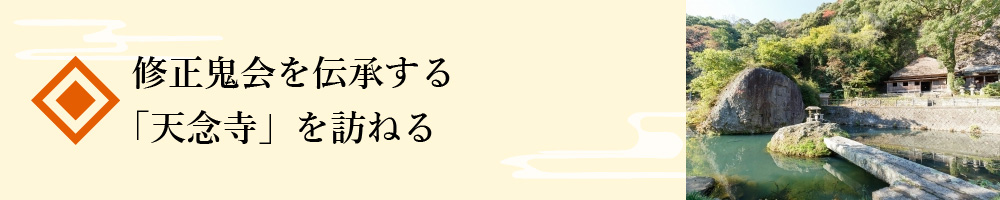

大分県・国東半島で暮らす人々にとって、「鬼」は身近な存在でありました。京の都では、夜になると狼藉を働く荒くれ者として、または疫病の比喩として表現されてきましたが、この大分の地では、福を招く仏の化身として崇め奉られてきました。その信仰を今に伝えるのが、毎年春に催される「修正鬼会」です。

元々、奈良時代の称徳天皇の御代に、天下泰平・五穀豊穣を祈念し、吉祥天を飾った法会が契機となり、全国に広がった「修正会」。その後、六郷満山で実践されていた「鬼会」という行法と結びついて、現在も「修正鬼会」として、春を迎える行事として、地域の人々たちにも引き継がれています。

元々、奈良時代の称徳天皇の御代に、天下泰平・五穀豊穣を祈念し、吉祥天を飾った法会が契機となり、全国に広がった「修正会」。その後、六郷満山で実践されていた「鬼会」という行法と結びついて、現在も「修正鬼会」として、春を迎える行事として、地域の人々たちにも引き継がれています。

今回訪問した「石立山 岩戸寺」では、旧正月の7日に開催されてきましたが、多くの参加者が集うことから、7日近辺の週末土曜日に開かれるようになっています。

かつては、六郷満山の多くの寺が各々「修正鬼会」を行ってきましたが、明治以降は経済的な要請から、六郷満山を「東・中・西」と3組に分けて、組の寺院が互いに助け合い開催する法会に改められました。しかし近年、過疎化が進み行事を維持できなくなってき寺院が多い中、東組の岩戸寺と近隣の成佛寺が隔年で開催(岩戸寺は奇数年、成佛寺が偶数年)。西組では、天念寺で執り行われるのみとなっています。1977年には国の重要無形文化財に指定されるなど、信仰の枠を超えた地域の伝統行事として認知されています。

かつては、六郷満山の多くの寺が各々「修正鬼会」を行ってきましたが、明治以降は経済的な要請から、六郷満山を「東・中・西」と3組に分けて、組の寺院が互いに助け合い開催する法会に改められました。しかし近年、過疎化が進み行事を維持できなくなってき寺院が多い中、東組の岩戸寺と近隣の成佛寺が隔年で開催(岩戸寺は奇数年、成佛寺が偶数年)。西組では、天念寺で執り行われるのみとなっています。1977年には国の重要無形文化財に指定されるなど、信仰の枠を超えた地域の伝統行事として認知されています。

この伝統ある岩戸寺の上田大祐ご住職に、その寺院の由来と「修正鬼会」について、お伺いしました。

「岩戸寺は、養老3年(719年)に、仁聞菩薩様が六郷満山を開基されました『二十八本寺』の一つになります。六郷満山を成就したことによって、この初代住職だった明賢律師は非常に俊足であったことから、都(朝廷)に報告に向かわせました。すると、播磨の国に体が一つで頭が七個の鬼と遭遇します。そこで、明賢律師は鬼を退治して朝廷に差し出したところ、『自坊に持ち帰り鬼の首を鎮めなさい』とお達しを受け、その首を石の扉で封印。そこから『石立山岩戸寺』という寺の由来が言い伝えられてきております。

「岩戸寺は、養老3年(719年)に、仁聞菩薩様が六郷満山を開基されました『二十八本寺』の一つになります。六郷満山を成就したことによって、この初代住職だった明賢律師は非常に俊足であったことから、都(朝廷)に報告に向かわせました。すると、播磨の国に体が一つで頭が七個の鬼と遭遇します。そこで、明賢律師は鬼を退治して朝廷に差し出したところ、『自坊に持ち帰り鬼の首を鎮めなさい』とお達しを受け、その首を石の扉で封印。そこから『石立山岩戸寺』という寺の由来が言い伝えられてきております。

特徴としてこの行事は春を迎える意味があります。また、普段皆さんが認識されている鬼というと、悪者というイメージがあると思いますが、国東の鬼は皆さんに福をもたらす鬼と言われています。ですので修行鬼会は仏様が鬼に乗り移って鬼の力を借りて皆さんの厄を祓うお祭りなのです」

この修正鬼会では、「年の管掌(としのかんじょう)」といわれる地域の代表者が、寺の入り口にある淵から水を汲んでその後、滝の中に体を沈めます。そして「タイレシ」と呼ばれる4メートルもある巨大な大松明を持つ8人の若者が滝に入り、自分たちの垢を落とすというか、汚れ・邪心を落として、参道で火を灯した大松明を4本運びます。最終的には、講堂の六所権現と薬師堂にお供えをして、無病息災を祈ります。僧侶は夜の勤行をして、午後10時半ごろからは立役(たちやく)と言われる行法が講堂で執り行われます。

「ここのお寺の岩戸寺という名称ですが、参道を登っていった小高い場所に、大きな岩戸があります。ここが先ほどの修正鬼会の行事の際に、鬼がここから出てくる『鬼の岩屋』と言われています。元々ここは礼拝堂で奥に岩宿ってあるんですけれども、この奥に建物があって、本尊の薬師如来像も祀られていました。

ここには初代のご住職の祠もあります。郷司明賢といいますが、この辺りにある郷司家の先祖のみなさんが、毎年毎年きれいにお掃除やお祀りしたりします」

鬼との強いつながりを感じさせる岩戸寺ですが、国東塔と言われる石造塔の中で最古の塔が現存していることでも有名です。明治15年に京都帝国大学の天沼俊一博士によって命名された国東塔は、約500基あまりが大分県に現存。その中でも150基が国東半島に集中していることから、この名称が一般化したようです。

上田住職の話が続きます。

上田住職の話が続きます。

「この最古の国東塔は弘安6年(1283年)に造立された弘安6年と刻まれています。この時期はというと、いわゆる『弘安の役』にあたる時期です。異国の方から元寇が攻めてきて、かなりこのあたりでも人々は危機意識を持っていたんじゃないでしょうか。こんな田舎にまで影響していたということですから、それほど脅威だった。そこで、世界平和と皆さんの無病息災と国家安穏を祈願して建てられたのがこの国東塔になります。

国東半島の伝統と独自の文化が育んだ六郷満山。鬼の棲む両子山に構える岩戸寺は、今もその風習を色濃く残したタイムカプセルのようなお寺でした。

参加大学生の感想

ところで、国東のお寺は多くが海の見えるところに建っているようで、それは国東を見守れるようにとの想いがあったようだ。

国東塔にされる納経や仏像の彫刻というのは、国東や国家の災いを取り除き平和をもたらしたいという先人たちの願いの結晶のように私は思う。特に仏像の彫刻がされていることは、先人たちの願いが強かった証拠だろう。仏教と当時の人々はとても強く結びついていたようだ。

お寺を後世にまで残していくことは本当に大変なことだ。それを成し遂げるには、お寺を支える人々がいなければならない。岩戸寺の歴史からそう考えると、お寺と支えてくれる人との結びつきがお寺にとって何よりも大切だと知らされる。

岩戸寺

〒872-1653 大分県国東市国東町岩戸寺1232

〒872-1653 大分県国東市国東町岩戸寺1232

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います