いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

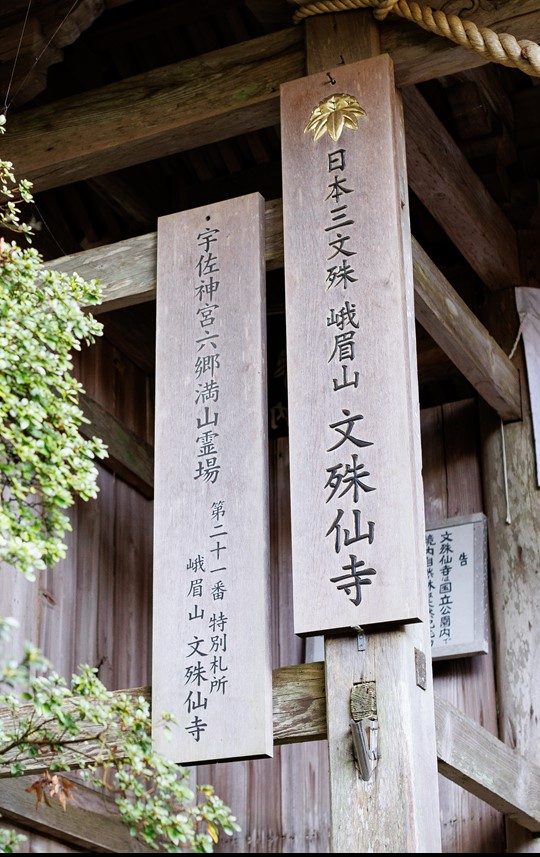

日本三文殊の一つ「文殊仙寺」を訪ねる

海に囲まれ山が連なる国東半島には、仁聞菩薩により六郷満山が開かれる以前から、山岳信仰が盛んな地域として、多くの修行僧が研鑽を積んできました。中でも今回案内していただいた「峨眉山 文殊仙寺」は、648年に修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)が開基した古刹として知られています。

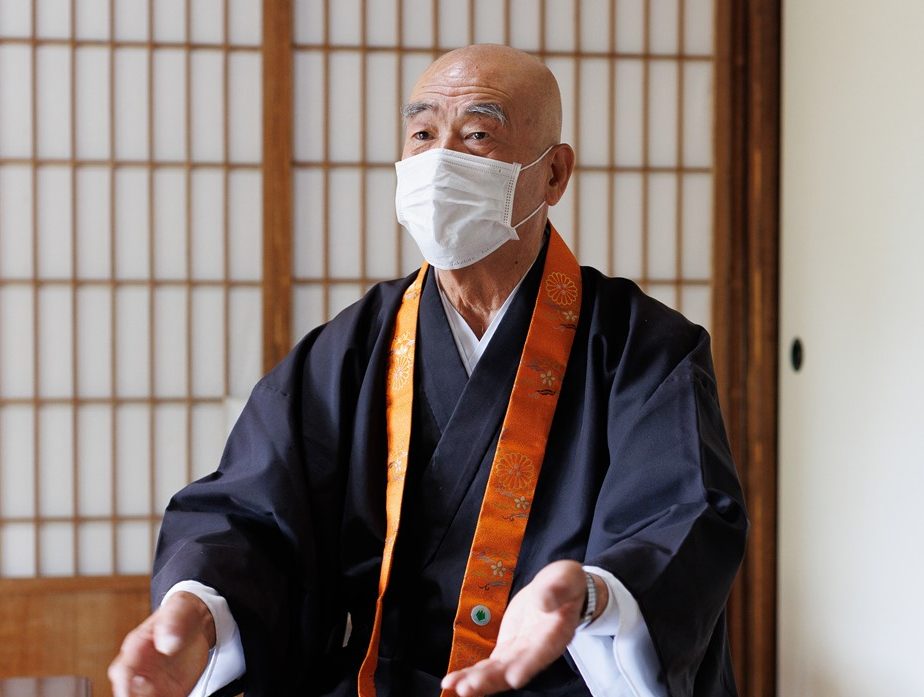

まず、山口光俊師に奥の院を案内していただきました。

「これまでも六郷満山のお寺を訪ねたと思いますが、共通するのは、それぞれの寺院が、比叡山のような一山みたいな形式になっていること。文殊仙寺ですと、まず参道の階段に差し掛かる手前に、石造の仁王像が出迎えてくれると思います。その後、山門をくぐって階段を220段ほど上ると本堂に、さらに110段ほど登りますと、奥の院である本殿の文珠堂にたどり着きます。

役行者とのつながりで言えば、奥の院に隣接する洞窟から湧き出てくる『知恵の水』はご利益のある霊水として、汲み上げたお水を参拝者にお分けしています。今現在はコロナもありますので、霊水の提供は中止していますが、また事態が収束すれば、再開できればと思っております。水というのは生きていくうえでとても大切なものです。おそらく役行者様も水が湧き出てくるこの場所を修行の地に選んだのも偶然ではないでしょう。一説には、ご本尊の文殊菩薩様も役行者様が中国から持ち帰られたとも言われています。是非、この霊水を飲んでいただいて、文殊菩薩様の知恵を持ち帰っていただきたいですね。

寺院の名称にもなっているご本尊の文殊菩薩像ですが、正式には『文殊師利菩薩』という名称です。残念ながら秘仏で、卯年の守り本尊として12年に一度の卯年の春・秋大祭においてのみ御開帳をいたしております。本殿のさらに奥に小さいお堂がありまして、その中に祀られています。細かなデータは不明ですが、制作された年代は、1200年~1300年くらい前に中国で造られた青銅の仏像ではないかと言われております。高さは30センチほどでそんなに大きくないです。台座は後から持ち込まれたらしく、室町時代に造られたと見られています。

いずれにせよ、仁聞菩薩が六郷満山を開基されたのが718年ですから、それよりも70年以上前からこのお寺があったと伝わっています。おそらく単立であった寺院がその後、六郷満山に合流したと思われます。国東半島では、かなり古い部類の寺院だったようです。

いずれにせよ、仁聞菩薩が六郷満山を開基されたのが718年ですから、それよりも70年以上前からこのお寺があったと伝わっています。おそらく単立であった寺院がその後、六郷満山に合流したと思われます。国東半島では、かなり古い部類の寺院だったようです。

よくお年寄りの参拝者が『ボケ封じに来ました』とおっしゃられます。文殊仙寺では『ボケ封じでのご祈願は受けない』とお断りさせていただいています。なぜなら小さい赤ちゃんでも100歳過ぎのご年配のおじい様でも、文殊仙寺に足を運んでいただいてお参りをすれば、知恵を授かることができるからです。つまり、年齢性別を問わずに知恵を授かるのでボケることはありません。文殊菩薩様の前では、わざわざボケ封じをする必要はないわけです。お守りもボケ封じはありません。知恵守りはございます。また『三人寄れば文殊の智慧』という言葉がありますが、ここがその発祥じゃないかとも言われたりしております」

六郷満山と言えば、鬼とのつながりが強いことで知られています。天台宗でも「鬼大師」として護符にもなっている元三大師良源が有名です。六郷満山では、元三大師像が現存する寺院はわずか2つのみ。ここ文殊仙寺と、現在は堂宇がない満徳寺だけです。片や満徳寺の元三大師像は地元の宇佐博物館に預けられていますが、文殊仙寺の元三大師像は、18年から一般公開されるようになり、手を合わせる参拝者が跡を絶たないと言います。

文殊仙寺では春と秋に大祭が催されます。中でも秋季大祭として毎年11月の第3週の土曜日から日曜日に一昼夜かけて執り行われるのが「八千枚大護摩供」です。朝の9時から翌日の午後3時まで、ぶっ続けの不眠不休で僧侶が炎の上がる窯に向かって、祈願護摩木を梵焼する荒行として知られています。

行の期間中は、二日間断食断水不眠で行います。ずっと火があがっている中で『ごはんを食べない、水を飲まない、寝ない』で炎の前に座っているのです。住職の体調の面でお話をすると不臥はしないので、お堂の横にある控室で休憩することはあります。

ちなみにこの護摩行で用いられる火は、2017年の六郷満山1300年の際に、比叡山根本中堂の『不滅の法灯』から分灯していただいたものです」

国東半島の中でも早い時期に創建された文珠仙寺の歩みは、波乱万丈そのものでした。六郷満山の末山本寺として、布教のみならず修行の地としても地元の人々のみならず、有力者からの庇護によって、江戸時代に最盛期を迎えます。

「文殊仙寺も山の中にありますが、六郷満山では末山にあたります。海岸線沿いの岩戸寺さんも末山です。大分空港の方にあたる国東半島東側の海岸線のあたりは、布教活動の拠点である末山というお寺が非常に多くなってきます。文殊仙寺の奥の院で標高300メートルほど。山内ぐるりと回ると洞窟がたくさんありますし、少し登ると風神岩があり風神様が祀られていますし、僧侶たちが修行をしながら勉強をして尚且つ布教活動もしていたということです。

「文殊仙寺も山の中にありますが、六郷満山では末山にあたります。海岸線沿いの岩戸寺さんも末山です。大分空港の方にあたる国東半島東側の海岸線のあたりは、布教活動の拠点である末山というお寺が非常に多くなってきます。文殊仙寺の奥の院で標高300メートルほど。山内ぐるりと回ると洞窟がたくさんありますし、少し登ると風神岩があり風神様が祀られていますし、僧侶たちが修行をしながら勉強をして尚且つ布教活動もしていたということです。

栄枯盛衰を経て廃れていった寺院も多い中、今もその命脈を保っている文殊仙寺。その陰には、「信仰に篤い檀信徒からの支えが欠かせなかった」というのは、秋吉文隆名誉住職です。

私の元にも日本全国から色々な方が訪ねられてこられます。すると、必ず言われるのが、大分空港から入って国道筋にお寺の標識が多いこと。国宝を有するお寺のみならず、霊場巡りに含まれるすべてのお寺に道路標識が冠されているので、皆さん驚かれます。

参加大学生の感想

今回、文殊仙寺にお邪魔させていいただいた。お話を聞く中で印象的だったことがある。伝教大師最澄が灯し、1200年間消えることなく灯され続けてきた不滅の法灯が、比叡山延暦寺から文殊仙寺に分灯されたことである。この分灯は六郷満山開山1300年を記念して行われた。

文殊仙寺

〒873-0646 大分県国東市国東町大恩寺2432

〒873-0646 大分県国東市国東町大恩寺2432

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います