いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

双子の神様「両所大権現」を祀る「両子寺」を訪ねる

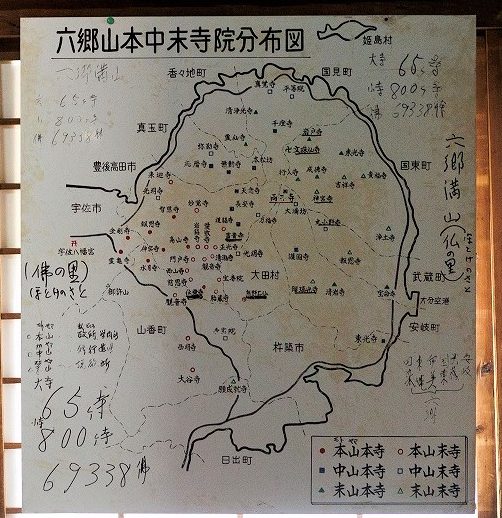

718年に仁聞菩薩により開基した「六郷満山」の中山本寺として、山岳修行の中心的な役割を果たしてきたのが、「両子寺」(ふたごじ)です。地理的には標高720.6メートルの両子山の山腹に位置し、江戸時代からは六郷満山の総持院として、全山を統括する立場にもなっていました。四季を通じて、新緑から紅葉まで、瀬戸内海国立公園にも指定される自然の造景に、遠方からわざわざ訪れる参拝客も多いといいます。1300年前から続く山岳修行の伝統を今に伝える法嗣の寺田豪淳師に境内を案内いただきました。

「皆さんがおられますこのお堂が、両子寺では第1番目のお堂で『護摩堂』と申します。おそらくこれだけ大きい護摩堂というのはなかなかないと思います。それだけ修行が盛んだったということです。

寺田師のご案内で境内をご案内いただきました。護摩堂から歩いて3分ほど山の参道をのぼった場所に、明治の廃仏毀釈による法難で焼失したものの平成3年(1991年)に再建された大講堂がみえました。

さらに、主要な堂宇の中で一番奥に建てられているのが、本殿の「奥の院」です。巨大な石の岩窟にせり出している木造の寺社を床下で貫と柱で支える構造になっており、山岳修行者が山の奥に入って発展した国東半島の六郷満山寺院に多く見られる建築様式とのことでした。

かつて、宇佐神宮の中に弥勒寺というお寺があって、そこの和尚が自然の中で霊力をつけるという山伏のような修行、いわゆる山岳修行を始めたと言われています。修行中は山奥ですから泊まる場所がありません。そこで、岩窟のような場所に寝泊まりしながら、修行をしていたそうです。そして年代を経て、その岩窟に屋根をかけて、お堂を形成していったのがこの国東半島のお寺の起こりと言われております。

元々、奥の院の懸造りのお堂は、鎌倉時代ぐらいからあったと言われてますが、江戸時代に入って、両子寺がこの地を治める杵築藩のお殿様である松平公の最高祈願所となった際に、奥の院も整備され『護国殿』とも称されています。しかし、近年は上から岩が落ちてきて、修復してもすぐに屋根が落ちてしまうなど、なかなか維持が大変なお堂でもあります。

奥の院本殿はお寺ではあるんですが、神仏習合で仏様と神様を一緒にお祀りしています。ですので、お寺ですが奥の院に登る七十段の石段の前には、大きな石の鳥居と狛犬がお祀りされています。

国東半島は、比較的、神仏分離には寛容だったのですが、神仏分離の時に一部寺内の人が『鳥居が寺にあるのはおかしい』と言い出して、このお寺の鳥居を壊したということがあったそうです。すると、当時の住職がなぜか亡くなったそうです。それを祟りと畏れて、あわてて鳥居を再建したということもあったといわれています。

国東半島は、比較的、神仏分離には寛容だったのですが、神仏分離の時に一部寺内の人が『鳥居が寺にあるのはおかしい』と言い出して、このお寺の鳥居を壊したということがあったそうです。すると、当時の住職がなぜか亡くなったそうです。それを祟りと畏れて、あわてて鳥居を再建したということもあったといわれています。

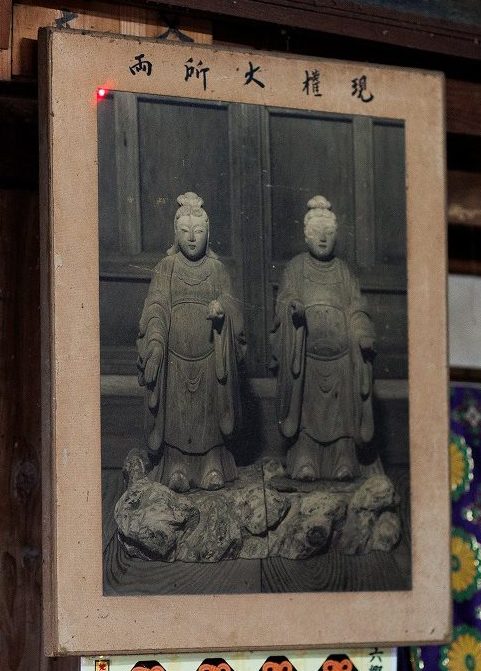

また、言い伝えでは仁聞菩薩様が修行していると、夜な夜な男女の神様が出て、修行の妨げをしていたので、それを仁聞様が諭してここの守護の神様になれと命じたことで、両子山の守護神になったということのようです。現在祀られているのは、昭和に造られたいわゆる御前立ちでして、古くからある六所権現は収蔵庫に納めてあります。

国東半島では、六所権現社というのは、結構多く見受けられますが、両所大権現はほとんど類例がありません。私が知る限りでは、宇佐八幡さんの宝物館にお像があります。あとは近くの、歳神社と言う神社があって、そこにも両所大権現はお祀りされております。

『申し子祈願』と言いましてこれも全国で両子寺だけです。この巾着袋は『申し子袋』と言うのですが、33枚のハギレ中32枚は、お子様をお持ちであるご家庭から一家につき一切れずつ小さなハギレをいただきます。巾着袋を作ってからは、袋の中に線香とろうそくとお米と御神酒のお供え物を入れて、必ず「午の日」に御祈願すると言う『申し子祈願』と言う昔ながらの子授けの信仰があります。

さらにもう一つ、この奥の院の後ろが洞窟になっています。洞窟というのは、母体にたとえられて、胎内信仰とも密接に繋がっています。奥の院の洞窟に参って、なかなかお子さんが授からないご夫婦が参拝して、体内から出てくることで、新たな命が授かるとかそういうところに繋がっているんじゃないかと思います」

実はこのお寺は紅葉が有名で、九州の方は暖かいので紅葉はあまりないんですね。場所的にも海抜400メールくらいあってわりと涼しい。境内に川が流れていますけど水が結構あるんですね。紅葉は水が好きですし、幹が大きいのが特徴です。ここまで大きい紅葉は九州全体を見回してもあまりないと思います。

六郷満山は鬼とのつながりが強いですが、このお寺には『鬼橋』と言われる場所があります。かつてこの地に棲んでいた鬼が昔山の上から岩を持ってきてポンっとここに橋を架けたという伝説があります。

国東半島では、鬼は悪い鬼、追い払う鬼ではなくて、「鬼様」として崇められている大切にされる存在なんです。多分、鬼は「自然の象徴」じゃないかなと思っています。自然というのは凄い力があります。嵐が起きたり地震があったり…。その一方で、私たちは自然の恵みを戴いて生活してきた。私たちは自然を敬うのと同じような象徴がこの国東の鬼なんじゃないかなとも思います」

国東半島では、鬼は悪い鬼、追い払う鬼ではなくて、「鬼様」として崇められている大切にされる存在なんです。多分、鬼は「自然の象徴」じゃないかなと思っています。自然というのは凄い力があります。嵐が起きたり地震があったり…。その一方で、私たちは自然の恵みを戴いて生活してきた。私たちは自然を敬うのと同じような象徴がこの国東の鬼なんじゃないかなとも思います」

最後に、寺田豪淳師から、新たにチャレンジしされているプロジェクトについてお話しいただきました。

国東の住む地元の方たちはこの険しい大変狭い土地の中で苦労しながらお米を作りながら生活をしてきました。私の父の代までは、農業をしながら僧侶をやっているのが普通でした。今でも結構な数の国東の和尚様が農作やお米を作りながらお寺を護っています。一方で、国東半島のお寺は、公民館や病院であったりとか人生相談をしたり等地域社会のよりどころでもあります。

国東半島の気候は、他のところと比べて降水量が少なく、そのために雨をためる池を作って水を活用する循環農法を生み出したのですが、これは世界農業遺産としても評価されています。

国東半島の気候は、他のところと比べて降水量が少なく、そのために雨をためる池を作って水を活用する循環農法を生み出したのですが、これは世界農業遺産としても評価されています。

国東半島は、残念ながら住民が少なくなっています。やはり若い世代はどんどんどんどん都会に行ってしまいます。

お寺は地域に支えていただいているので、こういったことへの危機感はとても感じています。

そこで私がセールスマンになって「両子米を使ってくれませんか。」と言って売り込みをすることにしました。またお寺にお参りに来られた方にも小さな3合、2合等の小さなパックを作って販売もしています。味の良さは保証できますので『良ければまた買って地元を応援してくださいませんか』とそういう活動をしております。

また、両子山はちょうど国東半島の真ん中になりますから、お水が湧く国東半島の遊水地なんです。この水を守るために両子山の一角に自然の森を再現しています。昔は杉、檜の森でありましたが、近年は、木材価格が低迷しているので、山で仕事をする人が少なくなっています。そうした事態を憂慮して、自然の森に戻すことによってこの山を豊かに、土を強くしてそして災害に強い場所、そして良い水をこの地域に与えてくださいますようにそういう意味を込めて10年前から約2,200本の木を植えて山を守っております。

比叡山でも「山は大師の衣」、最澄様の衣である、それぐらい山を大事にしなければいけないと言われておりますが、実際には山を守るということは大変なんです(笑)そこで私は『両子の森プロジェクト』という会を作ってボランティアを募り、毎年70人くらいの人たちが集まって、この両子山を自然の山に戻していこうという活動もしております。

歴史を守っていくということも大事ですが、やはりお寺というのは精神的な学びの場でもあります。山の中の自然に囲まれた広い境内中で色々活動してもらうことによって「命の学び」を感じてもらえたらと思っています。木を植えたり食べ物を収穫したり、そういう活動というのは、すなわち宗教の根本である「命の学び」に繋がると思っています。」

歴史を守っていくということも大事ですが、やはりお寺というのは精神的な学びの場でもあります。山の中の自然に囲まれた広い境内中で色々活動してもらうことによって「命の学び」を感じてもらえたらと思っています。木を植えたり食べ物を収穫したり、そういう活動というのは、すなわち宗教の根本である「命の学び」に繋がると思っています。」

参加大学生の感想

この地は約150万年前に火山活動で強い粘り気のある溶岩が噴出してその場で冷え、上に積もった火山灰で固められて丸い形の山々ができた。その後、火山灰の成分が多い箇所が風雨で削りとられてギザギザの形となり、また何かのはずみで山から大岩が抜け落ちるとそこに窪みができ、それがまた風雨に浸食されて岩穴になった。人々はこの奇岩・怪石がごろごろと転がる山や岩穴を鬼が住む「大魔所」として崇拝してきた。柳田国男や折口信夫の指摘する通り日本人は自然崇拝、特に山への信仰は古来より普遍的なことで、山は物理的にも天界に近く、また生活に欠かせない川が流れてくる場所であって、霊魂がやってきてはまた帰っていく、自分たちの存在=生命の「始源」のイメージを含んだものであった。

何にしても、そういった圧倒的な力をもつ山に入っていく者は並みの体力精神力では話にならない。自然の総体である山に対して畏敬の念を持って、人間以上の存在からの加護を得て山から歓迎される、そうして初めて向き合うことができるという姿勢は日本全国の修験に共通するごくごく自然な発想である。

そういった力を与える人間以上の存在として宇佐の八幡神に加えて、伝教大師最澄がもたらした天台仏教が大きな後押しとなった。最澄は唐に渡る際に船が難破して一年を九州で過ごしており、宇佐神宮で航海安全の祈願を行っていた。そして航海が成功して帰国したのちに、宇佐神宮に法華経を奉納しており、ここから国東のアニミズムと仏教寺院の絶妙な習合が起こった。よって各寺院は天台宗「六郷満山」としてまとめられたわけである。

都を中心として全国的に、そういった日本の原始的なアニミズムの習慣は仏教によって習合されて残る場合と、仏教の側が強くて土地の習慣を駆逐してしまう場合とがある。また明治の近代化によって行われた神仏分離の政策は、ある意味では日本人の信仰の性質を真っ向から否定するものであり、それによって全国の寺社や修験は大きな影響を被ったが、その激動の時代を経てこの国東に日本の原始的な思想背景の文化が今も色濃く残っているのは、まさに奇跡的なことである。

都を中心として全国的に、そういった日本の原始的なアニミズムの習慣は仏教によって習合されて残る場合と、仏教の側が強くて土地の習慣を駆逐してしまう場合とがある。また明治の近代化によって行われた神仏分離の政策は、ある意味では日本人の信仰の性質を真っ向から否定するものであり、それによって全国の寺社や修験は大きな影響を被ったが、その激動の時代を経てこの国東に日本の原始的な思想背景の文化が今も色濃く残っているのは、まさに奇跡的なことである。

両子寺は国東半島の中央に位置する「中山(なかやま)」本山、つまり国東の僧侶が山岳修行をする根本道場であり、仁聞菩薩の開基である。江戸期より杵築藩(能見松平家)の最高祈願所として六郷満山の全山を統轄する立場として大きな寺勢を誇った。

仁聞菩薩は、国東の山々を開拓して寺院を建立し莫大な数の仏像を彫ったと言われる伝説の僧侶であり、両子寺の本堂である護摩堂と奥の院には八幡神の化身とも言われる仁聞菩薩の像が祀られている。

仁聞菩薩は、国東の山々を開拓して寺院を建立し莫大な数の仏像を彫ったと言われる伝説の僧侶であり、両子寺の本堂である護摩堂と奥の院には八幡神の化身とも言われる仁聞菩薩の像が祀られている。

奥の院は、本尊は千手観音であるが、本尊の奥には岩屋が洞窟のように深くなっており、懸造り(かけづくり)のお堂はそこから大きくせり出して圧倒的な迫力である。そしてこの観音には安産祈願ではなく珍しい「子授け」の祈願がなされる。

祈願者は「申し子袋」と呼ばれる袋とお供え物を用意し、夫婦同伴で午の日に参詣する。申し子袋は、子供を産んだ32人の女性から10cm四方ほどの布の端切れを集めて自分の端切れと合わせて作られる、裏地と底のついた袋であり、裏地に祈願者の名前を書き、米一升三合三勺(2.2kg)、線香12把、ロウソク12本、お酒一升と共に祈願が行われる。

祈願者は「申し子袋」と呼ばれる袋とお供え物を用意し、夫婦同伴で午の日に参詣する。申し子袋は、子供を産んだ32人の女性から10cm四方ほどの布の端切れを集めて自分の端切れと合わせて作られる、裏地と底のついた袋であり、裏地に祈願者の名前を書き、米一升三合三勺(2.2kg)、線香12把、ロウソク12本、お酒一升と共に祈願が行われる。

先述の通り鬼は山の脅威と恵みの象徴であり先祖の霊魂とも同一のものである。そして国東の鬼の面白いところは、人間にも様々な性格があるように先祖、つまり鬼にも色々な性格があって、例えば悪さをする鬼にはそれ相応の強力なパワーをもっており、それを神仏が導いて橋をかけたり、石段を積んだりするのである。さらには並みの人間を凌駕する強さを持つ宗教者、つまり僧侶や修験者には鬼が憑依することもある。仁聞菩薩が実在したかどうかに関係なく、国東が開拓される際に超人的に尽力した僧侶は必ず数多く存在したわけであり、「鬼」や「仁聞菩薩」はある意味ではそういった者たちの総体とも言うことができるのではないかと思う。

両子寺は「峰入り」の結願の寺であり、熊野磨崖仏の前で開闢法要をし、険しい山を歩いて人々に加持をしながらやってきた修験者は最後にここにやってくるのである。その姿とは、その想いとはいかなるものであろうか。

両子寺

〒873-0356 大分県国東市安岐町両子1548

〒873-0356 大分県国東市安岐町両子1548

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います