いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

修正鬼会を伝承する「天念寺」を訪ねる

今回ご訪問した豊後高田市に位置する天念寺は、長岩屋川の流域に伽藍を構えているお寺です。参道の入り口側から山側を臨むと、切り立った崖が屹立する名勝、「天念寺耶馬」と評されています。「耶馬(やば)」とは、江戸時代の思想家、頼山陽(らいさんよう)が現在の大分県にあたる山国谷を訪れた時に、その景色を気に入って中国風の文字をあてて「耶馬渓天下無」と漢詩に詠んだことにはじまり、凝灰岩や溶岩などの侵食によってできる奇岩の連続する景色を「○○耶馬」と呼ぶようになり、その名が一般的に広がりました。切り立った岩山のこの上ない絶景のことを「耶馬」と呼びます。

また江戸時代の思想家の三浦梅園はこの地を訪れて漢詩を詠み「仰夫神徳天門之道」(霊験あらたかな天への道)と表現しました。文字通り、天念寺の「耶馬」は山号にある25メートルほどの長岩屋が一直線に並んだ麓に、お堂や坊舎が整然と佇む様子もまた名勝とされる所以でしょう。実際、平成29年(2017年)には天念寺耶馬と尾根伝いに行者の回峰行として往き来してきた無動寺耶馬が国指定の名勝にも指定されています。

ご案内いただいた住職の松本量文師にお話しを伺いました。

度重なる水害の影響を色濃く残すのが、天念寺の門前を流れる長岩屋川にある「川中不動」です。巨岩に刻まれた不動明王は安土桃山時代の作とされ、その高さは3.7メートルを誇ります。

「古来より長岩屋川は大雨のたびに氾濫を繰り返し、川に直面していた天念寺に幾度となく被害を与えてきました。川中不動はそんな天念寺の水害除けに刻まれたものと伝えられています。今でこそ上流にダムができましたが、昭和16年の時点ではなかったことが悔やまれます」

「古来より長岩屋川は大雨のたびに氾濫を繰り返し、川に直面していた天念寺に幾度となく被害を与えてきました。川中不動はそんな天念寺の水害除けに刻まれたものと伝えられています。今でこそ上流にダムができましたが、昭和16年の時点ではなかったことが悔やまれます」

大正8年(1919)になると国東半島を代表するお像であることから帝室博物館(現在の国立博物館)に寄託・展示されていました。しかしながら、昭和16年の大規模な水害の復興のため昭和36年(1961)に売却され、天念寺の地から離れていました。天念寺の地に帰還されたのは平成15年(2003)のことでした。天念寺の地を離れた大正8年から数えるとおよそ84年ぶりに帰還されたそうです。像高が198 cmもあるこの大きなお像に相対していると、数々の災害や困難に見舞われながらもそれらに打ち勝ってきたこのお像の力強さや迫力を肌で感じました。

古来より修行を専門的に行う寺院群である「中山」の本寺として大いに栄えた天念寺の背後にそびえ立つ岩山「天念寺耶馬」をのぞむと岩場の間に橋が架かっていることがわかります。この橋は無明橋といい、国東半島で10年に1度行われる峯入り修行の際に行者の方々がこの橋を渡るそうです。

天念寺耶馬から無動寺の耶馬は、遠くから見るとそれほど大きく感じないかもしれないですが、岩を縄に伝って登りながら見ると、やはり大きく感じますね」

最後「修正鬼会」の中心舞台でもある講堂をご案内いただきました。

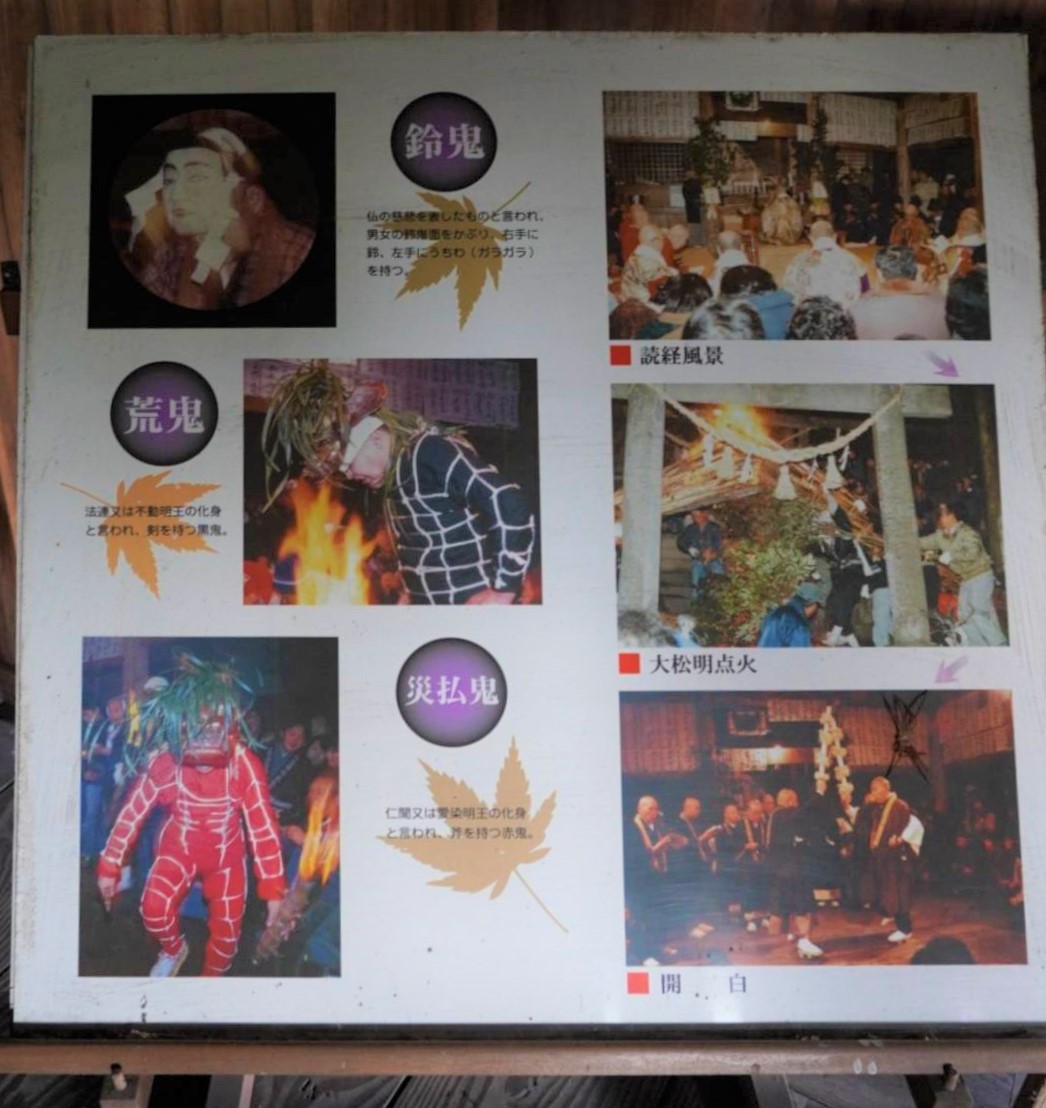

「天台宗では、五穀豊穣や玉体安穏を祈念する修正会という法要があります。一方、国東半島では鬼会という祖霊神信仰がありました。その地区の祖先が、鬼の形になって安全や豊穣を願ってくれるという行事です。この両者が融合したのが、この地に独特な『修正鬼会』という形態をとるようになったと言われています。ですから、鬼というのは悪い鬼ではなく良い鬼です。修正鬼会は宗教行事ではあるのですが、一方で地区との関わりが非常に大きく、また地区の先祖が鬼の形をして現れる祖霊信仰とも言えるのではないでしょうか。国東半島の鬼は、怖いとか悪事を働く鬼ではなく、家族や地区を守るようなイメージです。

天念寺を訪問し、様々な人々や時間、宗教などが複雑に絡み合うことで国東半島独特の文化が形作られているということを感じました。私たちがどのように周囲の人々や環境と交流しているのか、どのような文化を私たちが形作っているのか、何気ない日常の中でふと立ち止まって考えてみると捉えどころない文化というもののおもしろさを感じることができるのではないでしょうか。

天念寺

〒879-0731 大分県豊後高田市長岩屋1152

〒879-0731 大分県豊後高田市長岩屋1152

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います