いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

湖南三山の古刹「長寿寺」を再び訪ねる

前回の訪問 湖南三山の古刹「長寿寺」を訪ねる

まずは本堂を参拝しました。正面にお祀りされている小さなお像はお釈迦様の誕生仏です。

「こちらの本堂は、二つのお堂を一つにしたような双堂(ならびどう)形式の建築で傑作とされています。この構造は国内では数例しか現存していないとても貴重なお堂です。ただ仏様を拝む側から見れば、建物の境界がすなわち、人間の世界と仏様の世界の結界のようになっているのも特徴といえます。

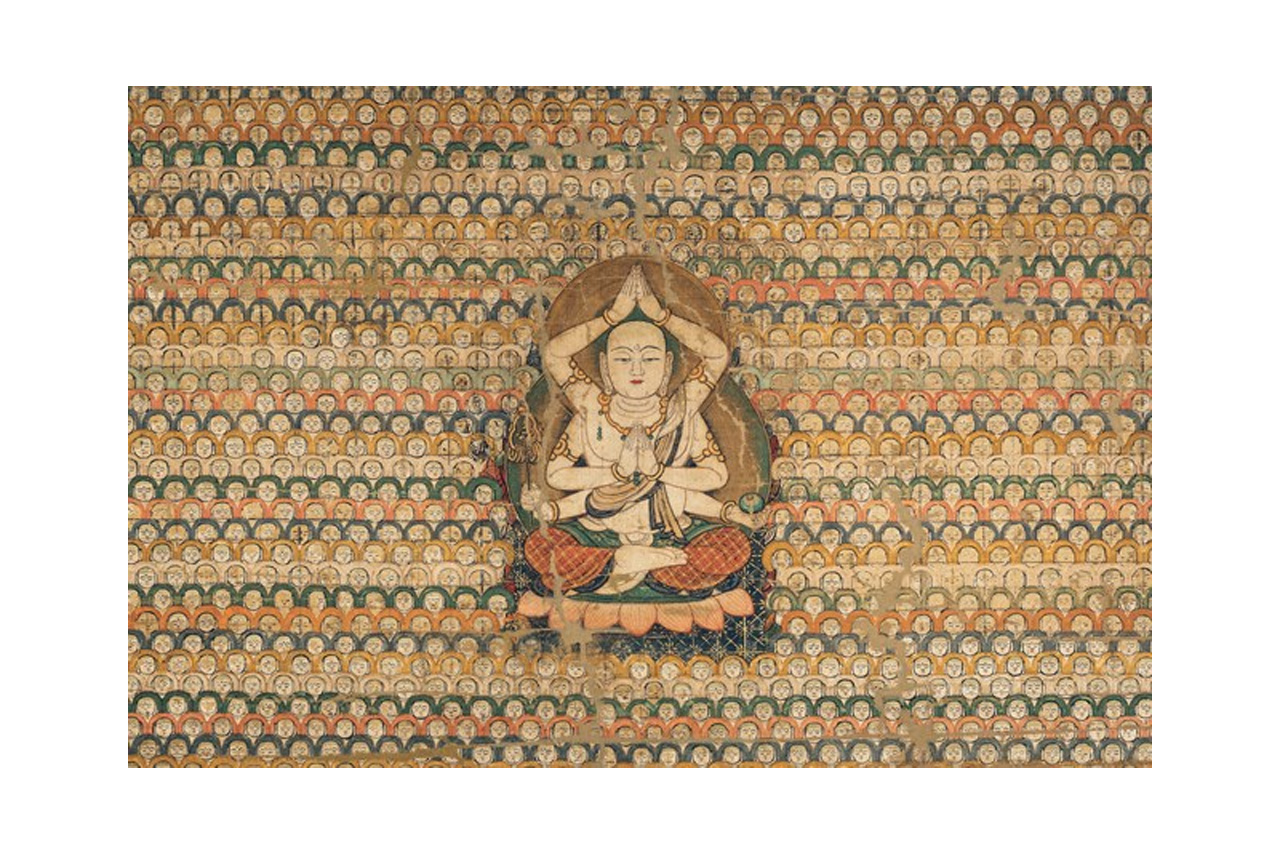

実は地蔵曼荼羅はクラウドファンディングで寄付を募ったところ120万円ほど集まりました。地蔵曼荼羅の意匠はそもそも日本ではここ長寿寺にしかないデザインです。由来もわかりませんし名前もありません。ですので、文化庁が『地蔵曼荼羅』と名付けました。いうなれば仮称のようなものです。制作されたのは、室町時代の初期だと言われています。修復された際に絹に彩色した曼荼羅を調べたところ、どうやら絹地のキメの細かさから制作された時期が、鎌倉時代にまで遡る可能性があるとも言われています。

場所柄文化財が多いものですから、先日も県教育委員会によりご本尊の調査が進められました。ここのご本尊は秘仏の子安地蔵菩薩。仏像を彫ったのは、半僧半仏師ともいうべき人物によって刻まれた像である可能性が指摘されました。赤外線で見ると袈裟も彫ってあるのではなく墨で描いてあります。耳もどこか武骨で板を張ったようになっていますが、実際は筆で描いてあるそうです。

場所柄文化財が多いものですから、先日も県教育委員会によりご本尊の調査が進められました。ここのご本尊は秘仏の子安地蔵菩薩。仏像を彫ったのは、半僧半仏師ともいうべき人物によって刻まれた像である可能性が指摘されました。赤外線で見ると袈裟も彫ってあるのではなく墨で描いてあります。耳もどこか武骨で板を張ったようになっていますが、実際は筆で描いてあるそうです。

これまでは秘仏ということで鑑定の要請を断ってきていました。文化財としての指定も受けていませんので、今後、どのような鑑定結果が出るのか、非常に興味深く経過を見守っています。

一方、この地蔵曼荼羅は修復師さんもおっしゃっていましたが、きちんと技法を学んだ仏師さんによって描かれたのではないかとの指摘がありました。群青や緑青、黄土などの顔料が使われており、つまり願主がいて絵師が描いた極めて本格的な曼荼羅であるということです。ここまできれいに修復されたこと自体も驚きでしたが、調べてみると江戸時代に修復されて色が剥落している箇所は描き足していたようです。

ただ300年ほど前の修復で描き足されたお地蔵様の顔は消えかけていて、600年前に描かれたお地蔵様はそのまま残っているというのは技法の差なのか、かなり高い技術を持った職人によって制作されたことがわかっています。

今回の修復は、職人さんにも急いでいただいて昨年1月に預けて9月には完成していました。もともとの保存状態も良くなかった上に、蔵の中で曼荼羅がポスターのようにクルクルと巻かれていたので、ところどころに折り目がついた状態でありました。そこで修復作業としては、4層になっている絹の裏地を1枚1枚はがして劣化している部分を修復しました。さらには絹地の欠けている部分にはわざわざ電子線を当てて劣化させた絹布のパーツをジグソーパズルのようにはめ込んで成形したそうです。

ただ300年ほど前の修復で描き足されたお地蔵様の顔は消えかけていて、600年前に描かれたお地蔵様はそのまま残っているというのは技法の差なのか、かなり高い技術を持った職人によって制作されたことがわかっています。

今回の修復は、職人さんにも急いでいただいて昨年1月に預けて9月には完成していました。もともとの保存状態も良くなかった上に、蔵の中で曼荼羅がポスターのようにクルクルと巻かれていたので、ところどころに折り目がついた状態でありました。そこで修復作業としては、4層になっている絹の裏地を1枚1枚はがして劣化している部分を修復しました。さらには絹地の欠けている部分にはわざわざ電子線を当てて劣化させた絹布のパーツをジグソーパズルのようにはめ込んで成形したそうです。

日本でも例のない地蔵曼荼羅は中央に6本の腕のあるお地蔵様が描かれ、その周辺には1万2千体ものお地蔵様が取り囲むという構図は、一度目にするとその圧倒的なデザインセンスに釘付けになる学生も続出しました。藤支ご住職が続けます。

「この曼荼羅のお地蔵様はいわゆる日本画なので、顔料をにかわで溶いて描かれています。中央に描かれている六臂のお地蔵様は仏画としてはここだけです。

仏像としては京都の智恵光院にあるぐらいだそうで、非常に珍しいものです。おそらく六道救済という仏教でいうところのすべての世界の人々を救う仏様ではないかと考えられています。ちなみに、この地蔵曼荼羅を現代の仏師さんが描いたらどうなるか聞いたことがありました。すると返答は『途方に暮れます』と(笑)。つまり年単位の時間を要するので絵のタッチが変わってしまうとおっしゃっていました。それにしても修復に命をかけている職人さんの技の凄さをつくづくと感じました。

仏像としては京都の智恵光院にあるぐらいだそうで、非常に珍しいものです。おそらく六道救済という仏教でいうところのすべての世界の人々を救う仏様ではないかと考えられています。ちなみに、この地蔵曼荼羅を現代の仏師さんが描いたらどうなるか聞いたことがありました。すると返答は『途方に暮れます』と(笑)。つまり年単位の時間を要するので絵のタッチが変わってしまうとおっしゃっていました。それにしても修復に命をかけている職人さんの技の凄さをつくづくと感じました。

続いて向かったのは、室町時代に造られたとみられる重要文化財の弁天堂。周囲には同時代に作られた池もあり、昨年にはテレビ番組で池の水を抜いたところ、複数の屋根互が発見されたと言います。

「そもそも弁天堂が建てられた年代が分かったのも昭和30年に行われた修理の際に池の中から偶然でてきた巴紋の入った軒丸瓦がきっかけでした。その瓦には、文明6年(1474年)と刻まれていて、この弁天堂が室町時代の造営だとわかりました。もともとこの池の周辺には石垣があったようで、もしかしたら石垣が崩れないように、土留めに互を使っていたのではないかという意見もありましたがまだ詳細は分かっていません。

普段、法要などでは用いられない宝物や境内で発見された寺院の遺物などが大切に保存されています。今回は歴史を学ぶ学生も複数参加していたことから、特別に貴重な寺宝を見せていただきました。

「こちらに保管してあるのが檜垣模様の壺です。2020年、放水銃の設置工事の際に発見されたもので、私は『奇跡の壺』と呼んでいます。

もともとは素焼きの信楽焼の壺ですが、千利休の時代になって、『うずくまる花入れ』というお茶の道具としてその価値が認められた逸品です。あるテレビ番組ではこれと似た壺を鑑定したところ、500万円の値段がついていました。そこまではいかないにしてもそれ相応の価値があるのかもしれません。

なぜ私が『奇跡の壺』と呼んでいるかと言いますと、この壺が発見されたのが、大規模な開発工事の最中だったからです。発見者は近所の農家のご主人。境内の工事で出た残土を畑の土にしたいと持ち帰ったところ、この無傷の壺が見つかりました。

もともとは素焼きの信楽焼の壺ですが、千利休の時代になって、『うずくまる花入れ』というお茶の道具としてその価値が認められた逸品です。あるテレビ番組ではこれと似た壺を鑑定したところ、500万円の値段がついていました。そこまではいかないにしてもそれ相応の価値があるのかもしれません。

なぜ私が『奇跡の壺』と呼んでいるかと言いますと、この壺が発見されたのが、大規模な開発工事の最中だったからです。発見者は近所の農家のご主人。境内の工事で出た残土を畑の土にしたいと持ち帰ったところ、この無傷の壺が見つかりました。

他にもこの境内には、重要文化財になっている白山神社拝殿がありますが、そのお社に掛けられていたのが「三十六歌仙額」です。これも県指定文化財ですが、絵によってはかなり傷みが激しいものもあるので、こちらで保管しています。中には絵の裏側に「蜷川新右衛門 寄進」と書いてあるものもあります。あの一休さんで有名な新右衛門さんですね。

鬼のお面もこの場所の歴史にとっては、非常に大切な寺宝です。現在、奉納面としてこちらに保管されている雄の赤鬼面と雌の青鬼面は、かつて村の長老も被ったことがあったそうです。この地では15歳になると鬼の面を被り、松明を持って本堂の中をかけ巡る『鬼走り』という行事に参加する習わしがあります。いわゆる成人の儀です。

この地域では、15歳になると、親に付き添われて様々な村の行事に参加します。その集大成にこの「鬼走り」が位置づけられています。村という共同体にとって、欠くことのできない行事です。かつて封建社会では「村」という単位の中に、長老格の十人衆がいて、さらに八人講がいたりと、それぞれの役割が年功と共に決められていました。今では、すっかり廃れてしまいましたが、それがこの地域では根強く残っています。中世的な雰囲気を今に伝える村のシンボルとも言えるのが「鬼走り」です。「鬼」は地域とお寺をつなぐ大切な存在です。

他の地域では明治の廃仏毀釈で、寺院が壊されたりして、お寺と住民が対立したというケースがかなりあるようですが、この村に関して言えば、お寺と地域社会が混然一体となっているのが特徴です。

他の地域では明治の廃仏毀釈で、寺院が壊されたりして、お寺と住民が対立したというケースがかなりあるようですが、この村に関して言えば、お寺と地域社会が混然一体となっているのが特徴です。

収蔵庫の寺宝は年1回の虫干しの時期に、40点ほどが本堂の外陣にずらりと展示されるとか。なかなか間近で目にする機会のない寺宝の数々とわかりやすく丁寧にお答えいただいた藤支ご住職のご対応にきっとお寺をより身近に感じられたことでしょう。

学生の感想

長寿寺境内に、白山神社があることも大変興味深く感じました。白山神社の創建年代はわからないそうですが、文献によると鎌倉時代には社殿があったと考えられています。鎌倉時代、白山勢力は延暦寺の影響下にあり、全国各地の天台宗寺院に白山社が勧請されました。このことを踏まえると、長寿寺に白山神社が鎮守社として建てられたのも、その関係によるものではないかと感じました。

湖南三山 長寿寺

〒520-3111 滋賀県湖南市東寺5-1-11

〒520-3111 滋賀県湖南市東寺5-1-11

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います