いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

湖南三山の古刹「長寿寺」を訪ねる

滋賀県湖南市に位置する天台宗の古刹「長寿寺」は常楽寺と善水寺とともに「湖南三山」と称されています。

今回はご住職の藤支良道師に境内と本堂の内陣と外陣をご案内いただきました。

今回はご住職の藤支良道師に境内と本堂の内陣と外陣をご案内いただきました。

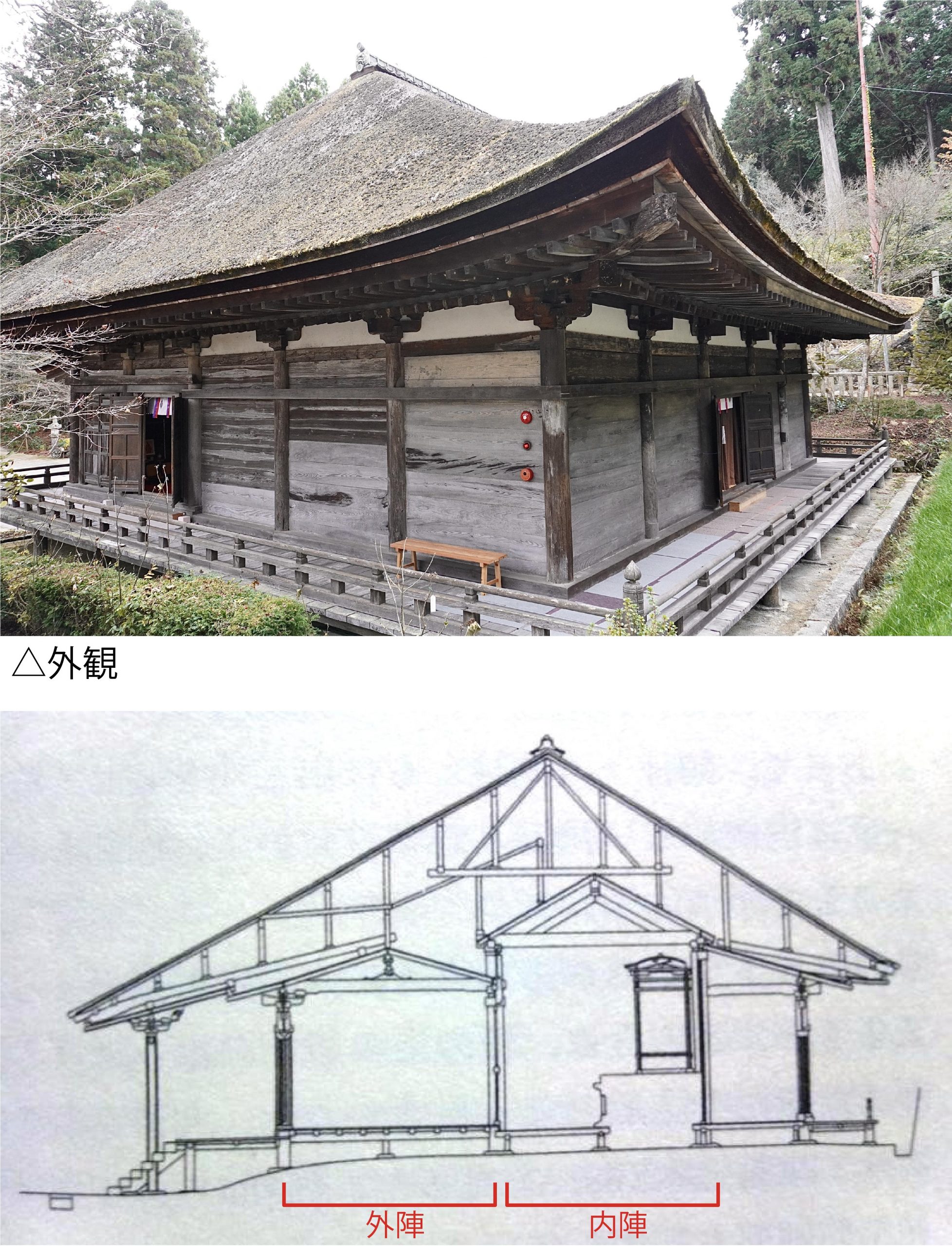

外から見ると1つの建物のように見えましたが、中に入ると内陣と外陣にそれぞれ屋根があり二棟あるように見えます。この作り方と同じなのは奈良県の当麻寺と福井県の妙楽寺とこちらの3つだけとのことでした。

奈良の古いお寺ではかつて本堂の外から仏さまをお参りするのが一般的でしたが、お参りする方々が雨風を受けると大変ということで、双堂(ならびどう)を作られたようです。

残念ながらその後火事で焼失したため、鎌倉時代になり再建する際にこの様子を覚えておられた方々が、当時と近い形、つまり2棟並んだ形で再建されたと想定されているそうです。

そのためこの建物は柱の組み方などをみると鎌倉時代と平安時代の建築様式が入り混じっているところがあるようですが、正式には鎌倉時代の再建です。

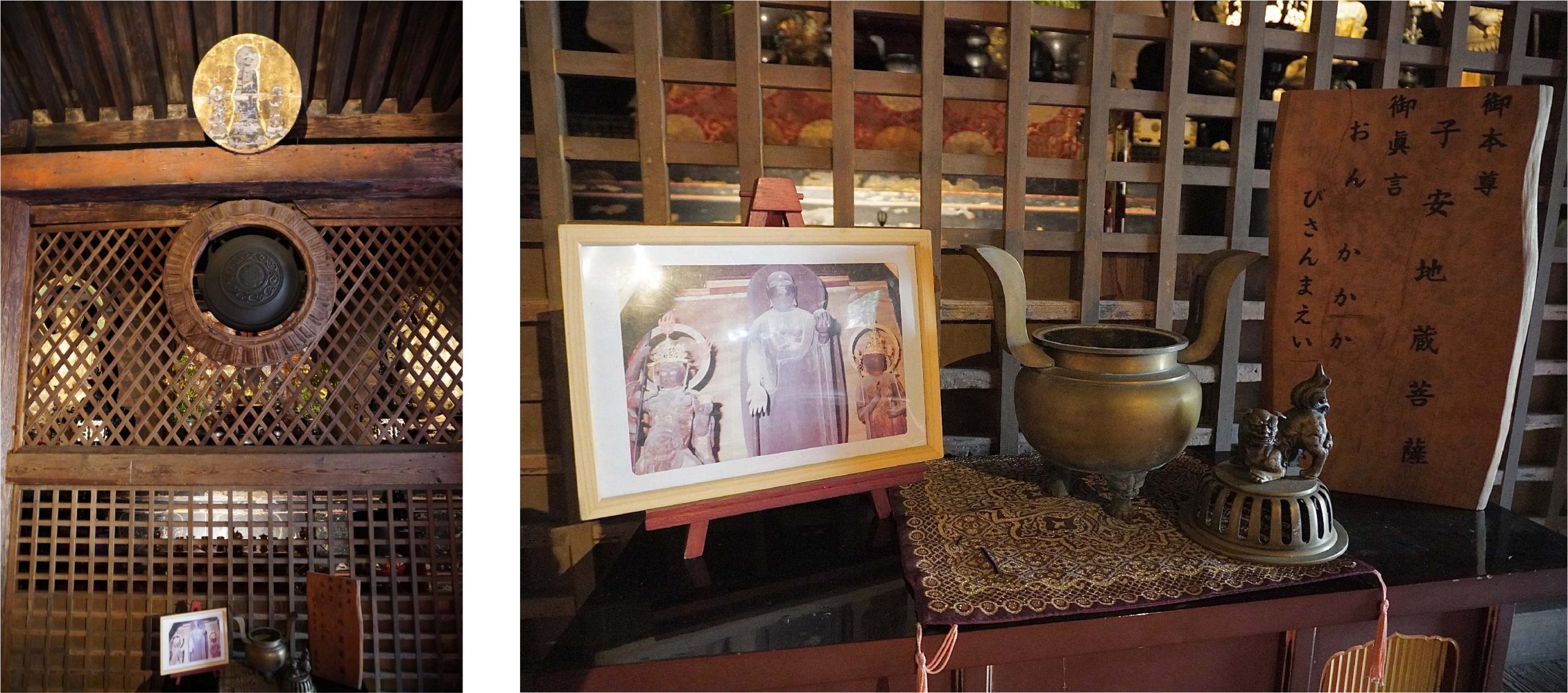

本堂の中は厳格にいうと内陣は仏の世界、外側は人間の世界として内陣と外陣の間には結界として格子が施されています。

他の寺院でも建物が分かれていなくても内陣と外陣はわけています。

残念ながらその後火事で焼失したため、鎌倉時代になり再建する際にこの様子を覚えておられた方々が、当時と近い形、つまり2棟並んだ形で再建されたと想定されているそうです。

そのためこの建物は柱の組み方などをみると鎌倉時代と平安時代の建築様式が入り混じっているところがあるようですが、正式には鎌倉時代の再建です。

本堂の中は厳格にいうと内陣は仏の世界、外側は人間の世界として内陣と外陣の間には結界として格子が施されています。

他の寺院でも建物が分かれていなくても内陣と外陣はわけています。

こちらの秘仏ご本尊は子安地蔵菩薩で向かって右に阿弥陀如来、左に釈迦如来という安置は日本でもここだけといってもいいそうです。

内陣では今は床板がありますが本来は土間だったようで、1mほど下がっていたようです。

そのため床板をすべて外しても須弥壇は残る、つまり根本中堂と同じような作りになっているようです。

光背の細やかなデザインは圧巻で、うっすらとした光を受けた影をみると、その美しさが際立ちました。

如来の特徴としては三十二相八十種好(さんじゅうにそうはちじっしゅこう)といい、32の特徴に加えて80の細かい決まりがあるようです。

例えば手足の指に水かきのような網があったり、顔の長さ、手の大きさ、耳たぶの大きさ、また金色相は悟りを開くと体輝く様を表現しているなど細かく決められているようです。

そもそも仏像はインドで生まれ中国から日本にわたってきたのですが、奈良時代はまだその名残があり笑っておられるものや顔の長さや大きさも異なることがありました。

平安時代にこういった決まりができて日本らしい国風文化になっていったのかもしれません。

例えば手足の指に水かきのような網があったり、顔の長さ、手の大きさ、耳たぶの大きさ、また金色相は悟りを開くと体輝く様を表現しているなど細かく決められているようです。

そもそも仏像はインドで生まれ中国から日本にわたってきたのですが、奈良時代はまだその名残があり笑っておられるものや顔の長さや大きさも異なることがありました。

平安時代にこういった決まりができて日本らしい国風文化になっていったのかもしれません。

ご本尊の御開帳は50年に1回。次は10年後くらいだそうです。

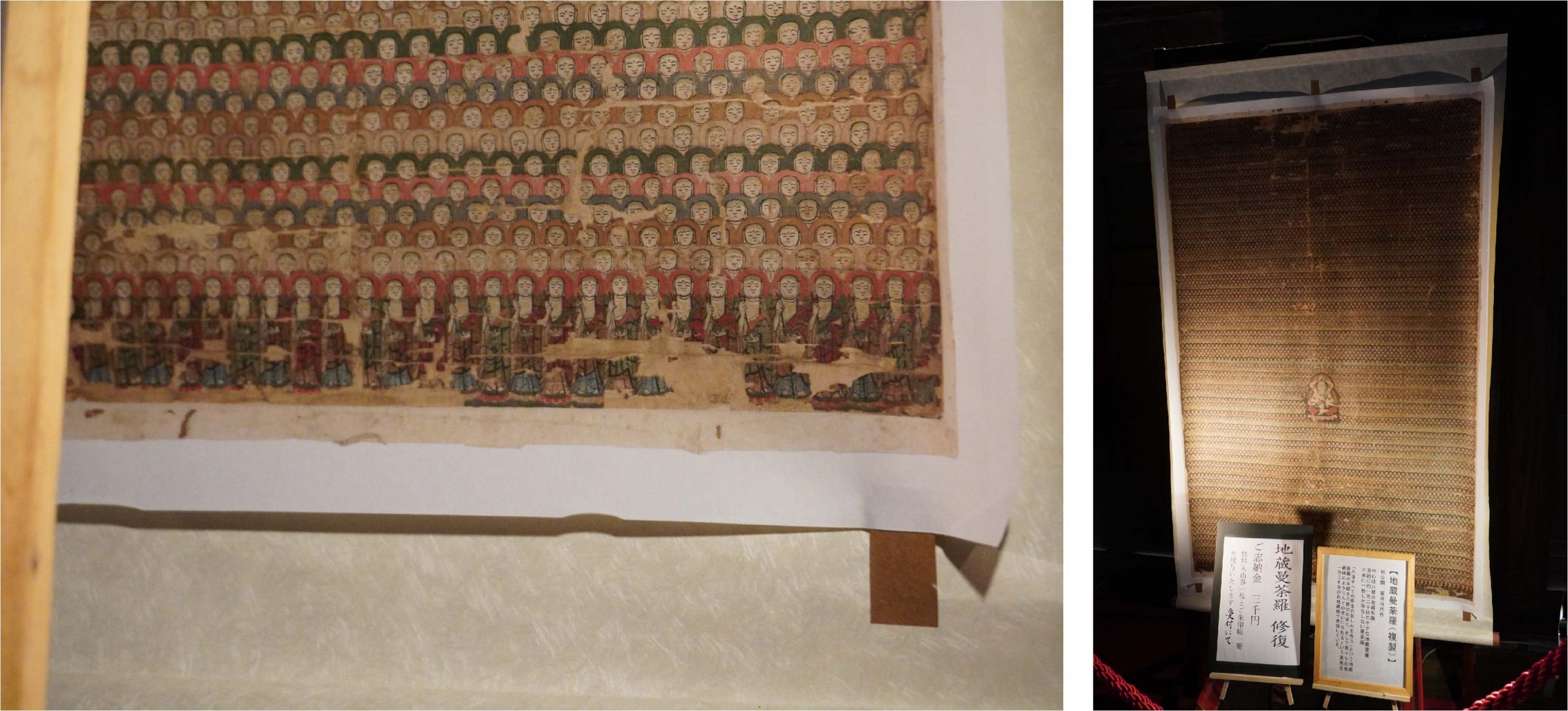

手が6本あるお地蔵様を中心にその周りに1万2千のお地蔵差が描かれていました

現在かなりの老朽により広げることができなくなってしまい、修復のためのプロジェクトを立ち上げられています。

修復には一度水につけて広げて浮いたところに新しい紙を引いて貼りなおすそうです。

今後はクラウドファンドもされるようですので、ぜひ協力していきたいです。

修理には年明けに出して約半年かけて修復するそうで出来上がったらまたお伺いします。

今後はクラウドファンドもされるようですので、ぜひ協力していきたいです。

修理には年明けに出して約半年かけて修復するそうで出来上がったらまたお伺いします。

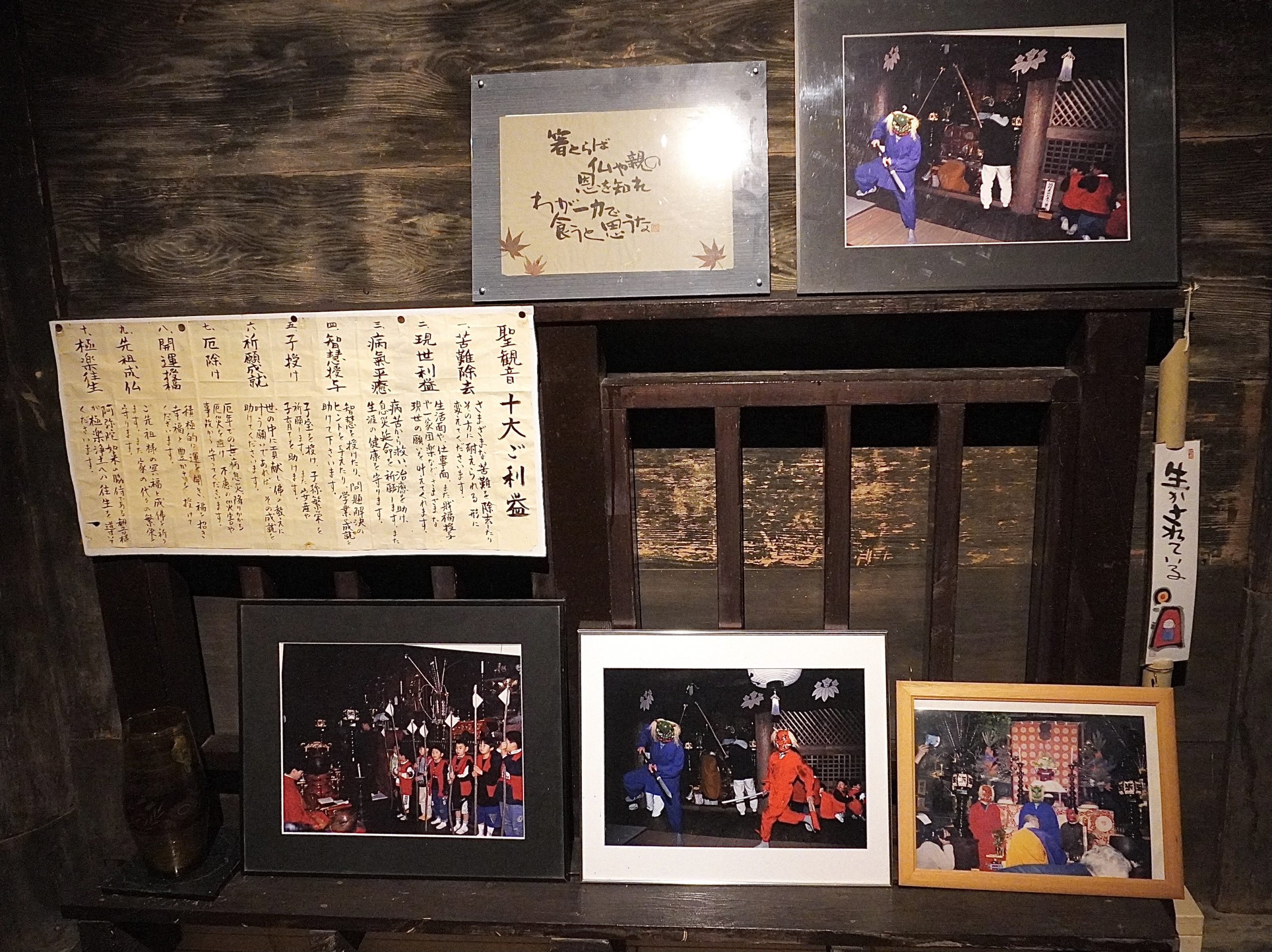

<最後にお寺をご案内いただいたご住職の藤支良道さんに、ご自身にとっての「一隅を照らす」をお聞きしました>

それはお寺の建物や仏様をお守りするのもそうですが、「なんとなく来ていい場所としてのお寺」を守るのが私にとって一隅を照らすことになるんじゃないかと思っています。

私は20年ほど高校の教員をしておりました。その頃は日々の教材研究や部活動の指導に追われて教師7お寺3くらいの力の振り分け方をしていました。教師としてのアイデンティティのほうが強かったです。それでも僧侶としていられたのは、先代住職の父が頑張ってくれていたからです。

その父が平成28年に亡くなりましていよいよ教師とお寺の両立が難しくなり思い切って退職することにしました。20年かけて積み上げたスキルやキャリアや人脈をすべて失ったようで、社会から切り離されたようで寂しい思いがしました。

そんななかで気づいたこともありました。

それは「私が思っているよりも多くの人がなんとなくお寺にやってくる。そしてなんとなく居心地がいいらしい」ということでした。

毎日のウォーキングのゴールをお寺の山門にしているおじいさんがいます。気が向いたときに参道の写真を撮りに来る近所の若者がいます。季節の花の鉢植えをこっそり置いていくおばさんがいます。そして週に二度、私におやつを届けてくれるおばあちゃんがいます(笑)

挙げたらきりがないですが、そんな「特に用はないんだけど・・・」といいながらお寺にくる人が案外多いのです。

教師をしているときにはそんな人たちにが眼に入っていませんでした。あいさつをすることはあっても会話をすることはなかったんです。

今はその「なんとなく」お寺を訪ねてくださる人たちと世間話をするようになりました。大体が他愛ない話を5分か10分かするだけ

なのですが、「住職、また来るわ~」と帰っていかれます。そして大体、また来られます(笑)

私がそうであったように、ふらっと来る人たちも何かしら寂しさを感じておられるのかなと思うことがあります。他愛ない話でも、会話をかわすとその寂しさがちょっとだけでも慰められるのかもしれません。お寺という場が、「なんとなく人を引き寄せる」、「なんとなく癒される」雰囲気を作っているのではないかと思うのです。

本来お寺ってそういう場所だったんじゃないかと退職してから思うようになりました。心のよりどころというと言いすぎですが、なんとなく来ていい場所としてのお寺を守ることが、私がここにいてできること、一隅を照らすことなのではないかと思っています。

これからも世間話のできるお寺、住職でありたいと思います(笑)

ご住職はとても素敵な笑顔でお迎えいただきとても丁寧にお話しくださいました。

お話をお聞きして本当にこのお仕事に誇りを持っておられることを感じました。

長い歴史ある長寿寺を引き継がれるご苦労もあるかと思いますが、訪れるすべての方に思いをもって向き合われていることがご住職の笑顔の源かと思いました。

なにもなくても行きたくなる場所があることが人々の心のよりどころで、それが長い年月お寺が担ってきた役割とすること、長寿寺は変わらずちょっと行きたくなる場なのだと思い、懐かしさと温かさがこみ上げてきました。

またふらっとお伺いしたいと思います!

ありがとうございました。

お話をお聞きして本当にこのお仕事に誇りを持っておられることを感じました。

長い歴史ある長寿寺を引き継がれるご苦労もあるかと思いますが、訪れるすべての方に思いをもって向き合われていることがご住職の笑顔の源かと思いました。

なにもなくても行きたくなる場所があることが人々の心のよりどころで、それが長い年月お寺が担ってきた役割とすること、長寿寺は変わらずちょっと行きたくなる場なのだと思い、懐かしさと温かさがこみ上げてきました。

またふらっとお伺いしたいと思います!

ありがとうございました。

湖南三山 長寿寺

〒520-3111 滋賀県湖南市東寺5丁目1-11

〒520-3111 滋賀県湖南市東寺5丁目1-11

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います