特集「一隅を照らす」

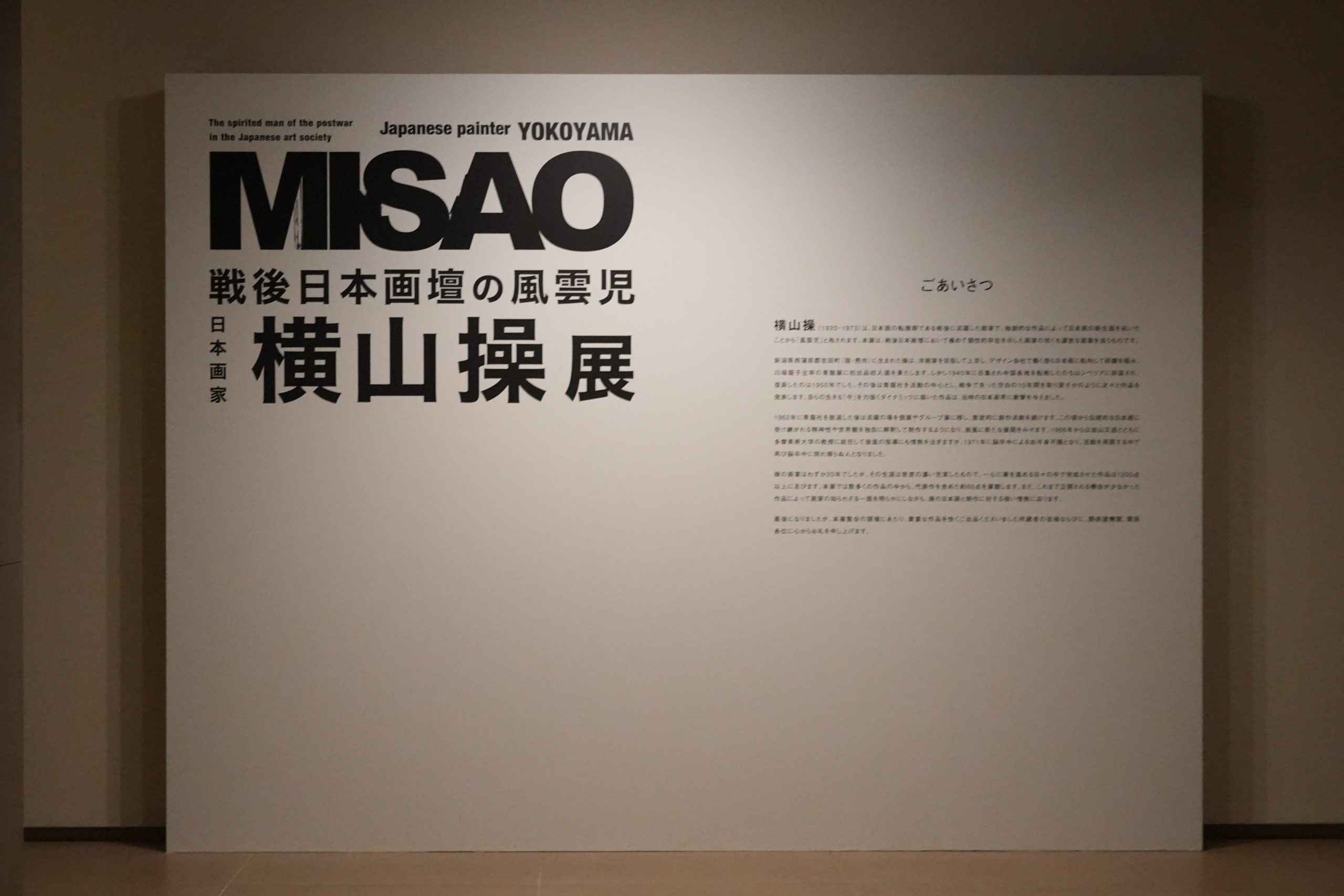

戦後日本画壇の風雲児『横山操』の回顧展(佐川美術館)を訪問する

【2025年6月15日訪問】

新潟から上京し図案会社に就職。その後、日本画家・川端龍子と出会う

その後、洋画を描き続けていましたが、石川雅山のすすめで日本画の道へと進みます。操は昼間に会社の仕事を、夜に川端画学校日本画部の夜間部に通い、仕事と日本画の勉強を両立していました。

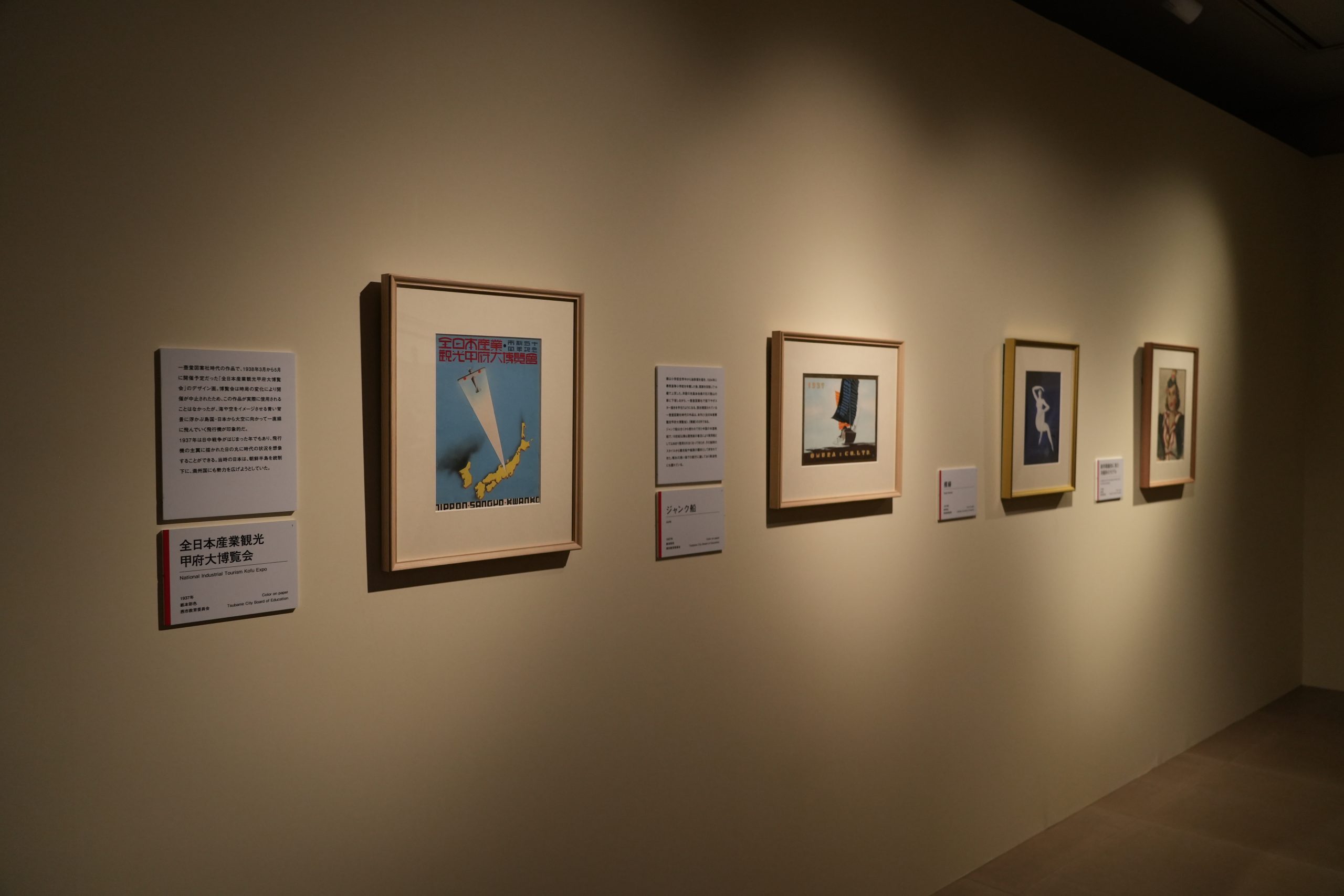

第1章「戦前の横山操」(左手前)《全日本産業観光甲府大博覧会》1937年 燕市教育委員会蔵

そのように語るのは、今回の横山操展を監修した横山秀樹氏です。

「今回展示している《渡船場》を含む、操が戦前に描いた初期の作品はすでに失われていると考えられていました。その理由として、後に操が過去の作品の大半を焼却してしまった点が挙げられます。おそらくですが、操は自身の制作意図と異なる不本意な作品を処分したのだと思います。戦前の作品は1点も見出されていなかったので、操の初期作品はこのときに操自身の手によって処分されてしまったのだと考えられていました。しかしながら、操が中国へ出兵する前、描いた作品を新潟の実家に送っていたことが近年判明しました。このときに操が送った絵は操自身によって焼却されることなく保管され、2009年に燕市に一括寄贈していただくことになりました。」

「横山操の初期作品がまとまって発見されたことで、横山操の画業をめぐる研究状況が大きく変化しました。今までは戦後に描かれた作品をもとに研究が進められてきましたが、現在、《渡船場》を含む戦前の初期作品をもとに研究が進められています。このような意味で、戦前に描かれた初期作品は非常に重要な作品群です。」

画家としての歩みを進める操。

しかしながら、社会は戦争へと突き進みました。

川端龍子との出会いから数か月後の1940年12月、操は招集され中国へと出兵しました。

中国への出兵とカラガンダでの抑留

1945年に終戦を迎えますが、さらに苦難は続きます。

操はソ連軍の捕虜となり、約5年間、現在のカザフスタンのカラガンダに抑留され、炭鉱夫として石炭の採掘に従事していました。操は周囲に画家であることをあまり言わなかったそうですが、日々の採掘の合間に絵筆をとっていたそうです。

操が日本へ戻ってきたのは、出兵から約10年もの月日が流れた1950年のことでした。

操は抑留されたカラガンダでみた風景や光景をもとに、精力的に作品を制作しました。この頃の代表作が、1950年に描いた《カラガンダの印象》と1951年に描いた《カザフスタンの女》です。《カラガンダの印象》は、操が採掘していた炭鉱の風景を描いた作品、《カザフスタンの女》は、カラガンダで目にした水を汲む女性を、後に妻となる基子夫人をモデルに描いた作品です。どちらも青龍展に出品された作品ですが、《カラガンダの印象》は後に操自身の手によって焼却されてしまい、同じ題名の油彩画や写真からその姿を想像するのみとのこと。一方、《カザフスタンの女》は焼却されることなく今に伝えられています。これは、生涯基子夫人を大切にしたという操の気持ちが表れているのかもしれません。

第2章「青龍社時代の横山操」(左手前)《カザフスタンの女》1951年 新潟県立近代美術館・万代島美術館蔵

ネオン広告のデザインを手掛けながら大画面作品を制作する

その功績もあり、1954年には不二ネオン会社社長の好意によって、会社事務所の2階をアトリエとして使えるようになり、大画面の制作を進めました。

今回の回顧展で注目を集める作品の一つ《網》も不二ネオン会社の事務所で描かれたとされる作品の一つ。

第2章「青龍社時代の横山操」(右手前)《網》1956年 福井県立美術館蔵

力強い筆致で描かれている作品の前に立つと、実際に漁村に足を踏み入れたかのような没入感を抱きます。金箔や鮮やかな彩色を用いて漁網を題材に描いた伝統的な作品たちとは異なり、黒や暗い赤色などの黒を主体としている作品であるからこそ、恵みにも脅威ともなる自然と日々向き合う漁師たちの力強い営みや人々の凄みが感じられます。

「順風満帆に見える操の画業ですが、青龍社の他の社人との確執により、自分の描きたいような作品が作れていなかったといいます。そのことが表面化したのが、1962年の第34回青龍展でした。操は、激しく噴煙を上げる十勝岳を題材とした大画面作品《十勝岳》を出品しようとしました。しかしながら、他の社人から「師である川端龍子より大きな作品はよくない」という理由で縮小を求められました。操はこの求めを受け入れず、そのまま青龍社を脱退しました。」

新たな境地への出発

操は新たな境地へと歩みを進めます。

第3章「無所属時代の横山操」《瀟湘八景》1963年 三重県立美術館蔵

《瀟湘八景》を構成する8つの景観の一つ、《山市晴嵐》(さんしせいらん)は、晴れた日に山中の集落に霞が漂う景観を描いています。操は、墨に濃い膠(にかわ)を混ぜることで光沢の強い墨色を表現し、霞の内に太陽の光が差し込む景観を表しました。

ほかの7つの景観では、墨の上をペインティングナイフでひっかいたり、裏打ち紙の継ぎ目をあえて表側に透かしたり。操が描いた《瀟湘八景》からは、東アジアの数多の画家たちが描いてきた伝統的な画題に正面から挑戦する操の気迫が伝わってきます。

1965年に描いた《ふるさと》は、茜色に染まる夕空が、さらさらと流れる小川と草原を照らす風景を描いた作品です。大胆で豪快な筆致が特徴的な作品とはうってかわり、繊細な筆致で描くふるさとの風景からは、操が幼少期に過ごしたふるさとへの想いが溢れているようです。

1971年、歩みを進める操を病魔が襲います。

脳卒中で倒れた操は後遺症により右半身の自由を奪われてしまいました。

しかしながら、操は強靭な精神力と執念でリハビリを重ね、動かない右手の代わりに左手での制作を開始しました。

左手で描いたのは、ふるさと・新潟の風景や操の身近な光景。

穏やかで繊細な筆致で描かれたこれらの作品に操はどのような気持ちをこめたのでしょう。

1973年、展覧会の最後に展示されている《絶筆》の制作中に再び脳卒中で倒れ、53年の短くも濃密な生涯を閉じました。

第3章「無所属時代の横山操」(右手前)《絶筆》1973年 東京国立近代美術館蔵

時代を超えて伝えられていく横山操の作品たち

展覧会を監修した横山氏が学生たちに語りかけます。

「作品が時代時代を乗り越えていく際、作品を見る人が“古さ”を感じないということが大事であると私は考えています。“古さ”を感じない作品というのは、どんなに時代が変化しても、人々の心を変わらず動かし続けます。その感動こそが作品を次の世代へ伝える原動力となり、これから50年後、100年後と作品が残っていくのです。ほかの名画と同様に、私は、横山操の作品も時代を超えて伝えられていく作品であると確信しています。今回のような展覧会の監修というお仕事を通して、操の作品を未来へ伝えていくお手伝いができることは、非常に嬉しい気持ちであるとともにありがたいことだと思っています。」

かつて横山操は語りました。

今回の滋賀県初となる横山操の回顧展は、横山操の短くも濃密な画業をたどることのできる貴重な展覧会です。WEB事前予約制で会期は7月6日(日)まで。ぜひ、佐川美術館で開催されている「戦後画壇の風雲児 日本画家 横山操展」を訪れてみてください。

滋賀県守山市水保町北川2891

TEL:077-585-7800

2025年5月15日~2025年7月6日

あわせて読みたい

-

江戸の町とともに創建400年の節目を迎えた名刹「寛永寺」を再び訪ねる

-

1200年以上比叡山で育まれた天台密教を実際に体験できる「密教体験」を訪問する

-

慈覚大師円仁の教えが今に伝わるお寺「立石寺」を再び訪ねる

-

お茶の文化が日常の中に溶け込む比叡山の麓・坂本で八十八夜のお茶摘みに参加する

-

約45年ぶりにご本尊・胎蔵界大日如来坐像が御開帳されている「平泉寺」を再び訪ねる

-

穏やかな日差しのもと執り行われた三千院門跡・御懺法講に参列する

-

50年に一度、ご本尊・薬師如来坐像のご開扉が執り行われた「瀧山寺」を訪ねる

-

奈良時代に開山した古刹・和歌山県日高郡の「道成寺」の文化財を学ぶ

-

令和6年12月07日(土)ご訪問

水間観音と地域を守る「水間鉄道」を訪ねる -

令和6年11月10日(日)大般若転読会に参列

除災与楽を祈る大般若転読会が執り行われた毘沙門天の聖地・「本山寺」を訪れる -

令和6年10月5日 ~ 10月30日(前期)(令和6年11月2日 ~ 12月1日(後期))

世界文化遺産登録30周年記念展「比叡山と平安京」(前期)が開催されている国宝殿を訪ねる -

令和6年5月18日(土)(春季企画展 令和6年4月20日~6月17日)

比叡山延暦寺国宝殿・春季企画展「延暦寺の宝物を守り伝える-修理・保存・継承-」特別見学 -

令和6年1月22日(月)(特別展令和6年1月23日~4月14日)

東京国立博物館・建立900年 特別展「中尊寺金色堂」内覧会にお伺いしました -

令和5年特別公開

曼殊院、再建された宸殿と国宝・黄不動を訪ねる -

令和5年7月1日(土)~9月30日(土)

書寫山圓教寺で90年ぶりに四天王像が魔尼殿よりもとの大講堂へ(簡・繁翻訳有) -

宮崎県の善正寺、王楽寺、萬福寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(宮崎県の寺院を巡る) -

京都大原にある三千院門跡、勝林院、来迎院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(京都大原の寺院を巡る) -

比叡山の麓、京都市の赤山禅院と大津市の東光寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(比叡山麓の寺院を巡る) -

岡山県のご寺院 常住寺・金山寺・餘慶寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岡山県) -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都府知事

西脇隆俊さん -

栃木県にある名刹、輪王寺・大慈寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(栃木県) -

源頼朝公や徳川家に愛された静岡県・愛知県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(静岡県・愛知県) -

伝教大師最澄の東国巡礼の足跡を辿る 群馬県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(群馬県) -

令和4年9月3日(土)~12月4日(日)

聖徳太子ゆかりの「椿堂」特別御開扉 -

奥州藤原氏の遺産、岩手 平泉 中尊寺・毛越寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岩手県) -

京都 三十三間堂を映像でご紹介

国宝「三十三間堂」を巡る -

伝教大師御影供を映像でご紹介

伝教大師御影供 -

信州にある名刹、善光寺・大法寺・北向観音堂・光前寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(長野県) -

大分県国東半島宇佐地域「六郷満山」の5つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(大分県・六郷満山) -

東北を代表する名刹である立石寺をはじめ山形にある4つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(山形県) -

「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」の様子を映像でご紹介(東京国立博物館平成館/令和3年10月11日内覧会訪問)

特別展「最澄と天台宗のすべて」を訪ねる -

比叡山親善大使

森友嵐士さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都市長

門川大作さん -

音楽の力で元気を届けたい

ジャー・パンファンさん 小柳ゆきさん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会副委員長 滋賀県知事

三日月大造さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員長 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

鳥井 信吾さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 武者小路千家第15代家元後嗣

千 宗屋さん