特集「一隅を照らす」

江戸の町とともに創建400年の節目を迎えた名刹「寛永寺」を再び訪ねる

【2025年6月13日訪問】

2025年に寛永寺は創建400年を迎えます。

寛永寺では様々な記念事業が実施される予定です。

詳しくは、以下のURLからご確認ください。

「宮部と申します。本日はよろしくお願いいたします。」

創建400年という節目の年を迎えて

「伝教大師のお言葉に「わが志を述べよ」というものがありますね。伝教大師は仏教の力で国家が安泰となり、人々が平らかに生活できることを願ったのです。この伝教大師が抱いていた鎮護国家の考え方を踏まえて寛永寺を形作ったのが、徳川家康公や秀忠公、家光公のブレーンとしても活躍された天海大僧正です。京都の御所の鬼門の方向にある比叡山と同様に、江戸城の鬼門の方角に寛永寺を整備したことは、仏教で江戸を守るという鎮護国家の思想が表れていますね。この400年という節目の根底には、伝教大師や天海大僧正の理念を今一度再確認して顕彰していく必要があると私は思います。」

「その一方で、寛永寺の文化財が多く失われてしまっていることに気づかされました。寛永寺の伽藍は戊辰戦争や太平洋戦争によって多くが焼けてしまっていることが理由ですが、そうした文化財や史料が失われてしまっているということは大きな損失であると再認識させられました。ただ幸いなことに寛永寺の歴史について、ご縁のある寺院などほかの場所で残っているものもあり、それらを紡ぎ合わせて再現することができているのかと思います。」

「そして400年の節目ということで、寛永寺や寛永寺の子院に伝えられている寺宝や史料を、寛永寺の旧境内でもある東京国立博物館で展示をする機会をいただきました。2025年7月8日から8月31日までの開催ですので、ぜひ見学していただき寛永寺の400年の歴史を体感していただけたらと思っております。」

「この天井絵の構想10年以上、製作で丸5年かかっている大プロジェクトです。まずは寛永寺根本中堂に絵を実際に描けるのかを検証することから始まりました。様々な検証の結果、天井板を地面に下ろして絵を描き、天井に戻すという工程が可能であるということが分かり、たくさんの方々のご協力をいただいて実施しています。」

「この絵を描いていただいた手塚雄二画伯にお聞きすると、建物と調和するように板と墨の時代を合わせて描いたそうです。そして、描く龍の姿を完璧なものとするために、実際に立体模型を作り、龍の姿が物理的に不可能にならないよう角度や長さを調整されたそうです。2025年の9月に完成でして、「画竜点睛」という言葉が表すように、最後に目を描き入れます。」

「ここまで、400年の節目を彩る天井絵や展示についてお話してきましたが、寛永寺として大切なことは次の100年、200年と未来を見据えてお寺を運営していくことであると私たちは考えています。これからもあたりまえに寛永寺というお寺が皆さんの心の拠所となっているように、着実に歴史を紡いでいくことが大切であると、寛永寺の僧侶の一人として思っています。」

多くの人々の安寧を祈る天海大僧正の想い

「皆さんの寛永寺のイメージは、徳川家とかなり強い結びつきがあるお寺であるというものだと思います。確かに、徳川家の御霊廟をお守りしていますし、歴史的にも結びつきが強かったことはもちろんのことなのですが、一般庶民にも開かれたお寺でした。」

「徳川家にとっては、寛永寺を徳川家や幕府、国を守る『鎮護国家』のお寺としたいと考えていたようですが、寛永寺を創建した天海大僧正は、「徳川家のためだけのお寺ではなく、寛永寺を開かれたお寺にしたい」と考えたそうです。この考えを示しているのが、寛永寺境内、つまり今の上野公園に点在する「見立て」の景色です。」

「今までお話した「見立て」はお寺の境内、つまりハードの部分ですが、ソフトの部分も「見立て」が施されました。例えば、「寛永寺」という名前です。寛永年間に創建されたため寛永寺という寺号となりましたが、これは、「延暦」という元号に基づいた寺号を持つ延暦寺を見立てたものです。ですから、創建が別の元号の頃だったら別の寺号になっていたはずなのです。」

「今から約30年前に清水観音堂の解体修理を実施しました。その際、表側から見えない屋根の梁の部分の部材を調べたところ、なんと一般的に造作材として使われるマツが使用されていました。通常であれば、たとえ表側から見えない場所であってもあまり強度のないマツの材を用いることはありません。それではなぜマツの材が使われていたのか考えてみると、先ほどのお話しした天海大僧正の独断があったために良質な材を使う十分な建築費を幕府から集められず、その資金不足を補うために付近に生えていたマツを使用したのではないかと推測しています。」

「清水観音堂は国の重要文化財に指定された一流のお堂です。しかしながら、建築という視点で見てみると、マツだけでなく他にも雑木も部材となっていることから、表から見えない内部に関しては三流と言えるかもしれません。このような興味深い歴史が、解体修理を行うことによって明らかになりました。」

鎮護国家の道場という側面と一般庶民に開かれたお寺であるという側面が両立する寛永寺では、様々な文化が育まれてきました。

例えば、上野公園の花見。毎年東京の春を代表する光景ですが、この光景は寛永寺が創建された江戸時代から見られた光景だそうです。

「今でも上野公園でお花見をする文化は大いに有名ですが、この場所でのお花見は江戸時代から行われていたことでした。寛永寺境内でのお花見は大いに賑わったようですが、中には羽目を外しすぎたために幕府から怒られるということもあったそうです。こうして、徳川吉宗公の時代には質素倹約のために寛永寺境内でのお花見は禁止となります。寛永寺は夜6時に閉門したのですが、庶民たちは不満に思っていたらしく、「千金の 時分追い出す 花の門」という狂歌が残されています。このような歴史を踏まえると、上野公園のお花見は、江戸時代からの文化を受け継いでいるとも言えると思います。」

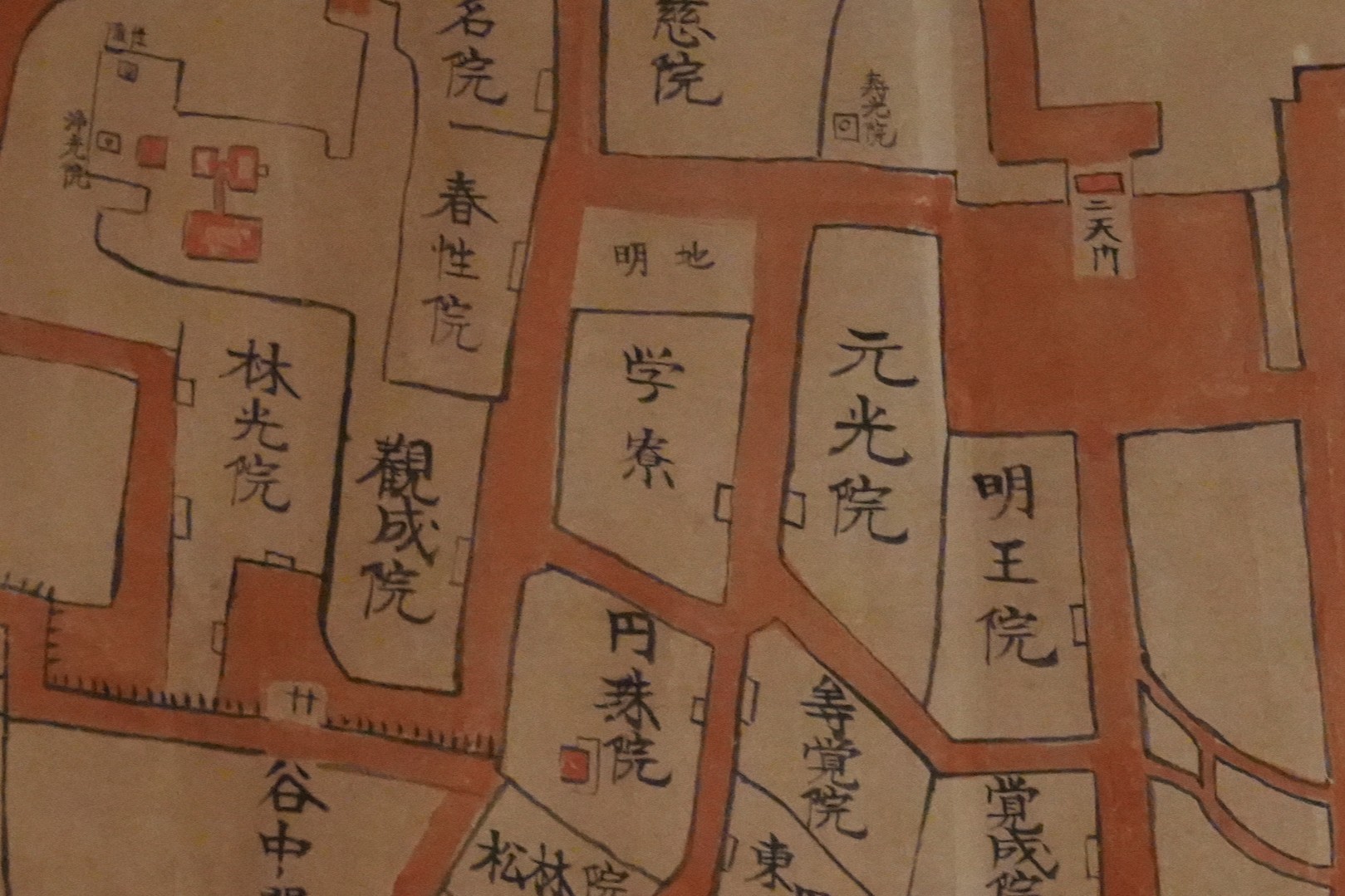

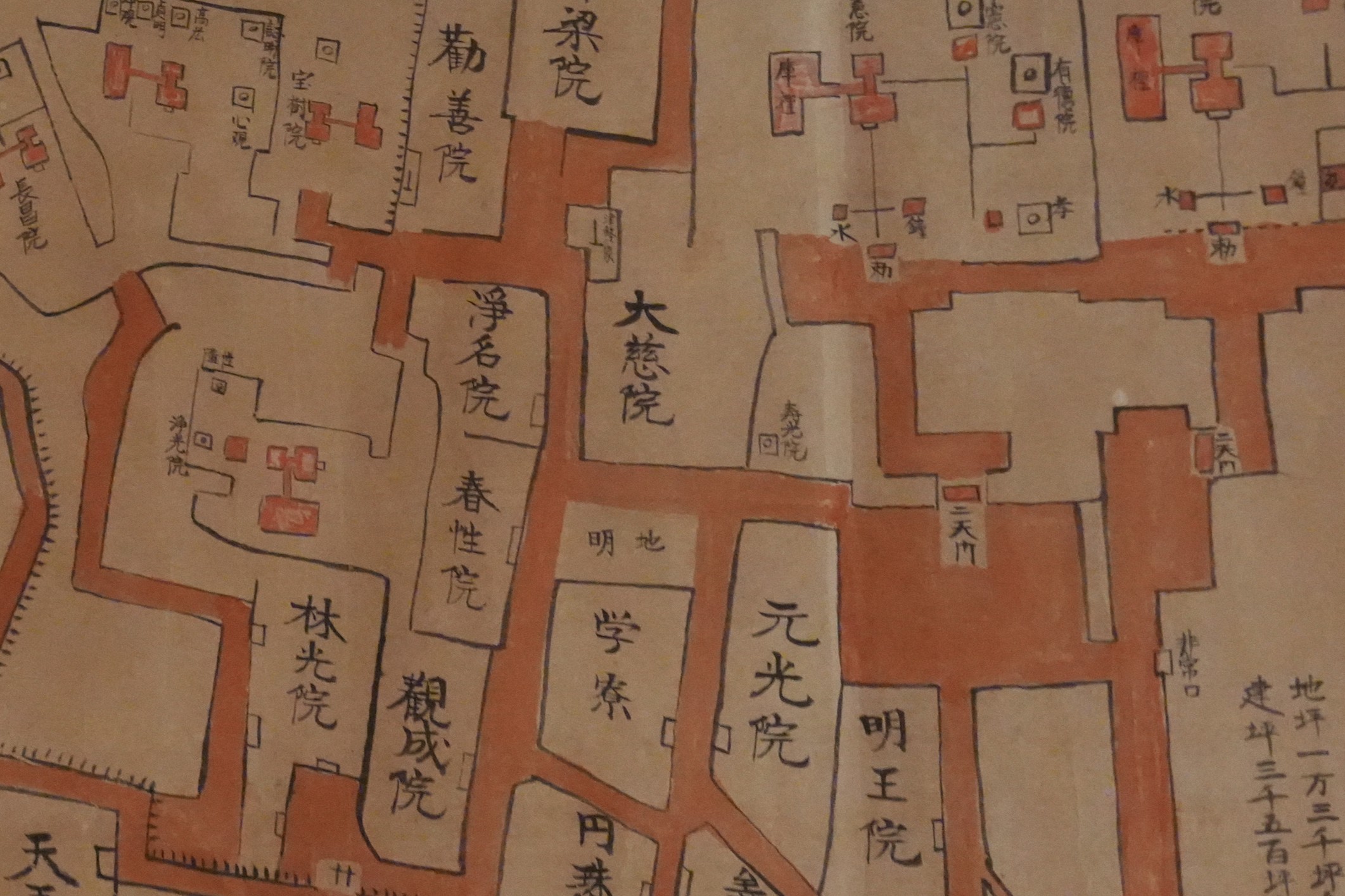

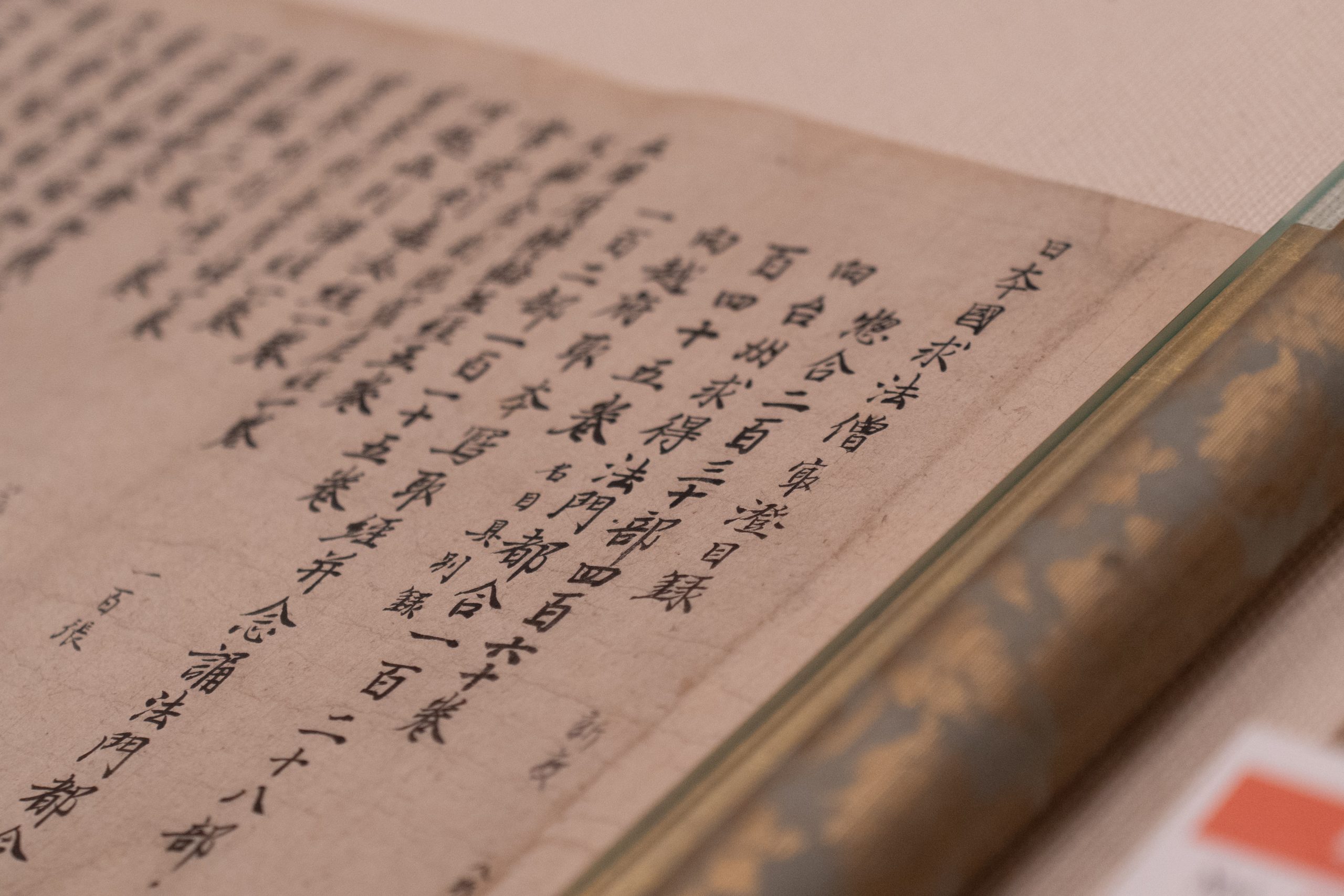

「かつて、不忍池の近く『勧学講院』という今の開架式の図書館が黄檗宗の僧侶である了翁禅師によって設置されていました。この勧学講院には、徳川家光公がスポンサーとなり天海大僧正が出版した所謂「天海版」と言われる経典などたくさんの書物がおさめられていたそうです。天台の教えは各宗派の基礎となる教えであるため、こちらの勧学講院には宗派関係なく、様々な僧侶が全国から修学のために集ったといいます。その僧侶たちが寝泊まりし修学する場所として寮が作られました。その寮が後にこの地図の場所に移転し、引き続き僧侶が修学する場所として機能していたといいます。ちなみに、この勧学講院の学びの伝統は、現在の文京区にある駒込学園に受け継がれています。」

「こうした寛永寺が持つ独特な環境が利用されたのが、徳川慶喜公の謹慎です。」

「それでは、なぜ慶喜公が寛永寺の大慈院で謹慎されたのかということを考えてみましょう。実は、大慈院の建つ場所が大きな意味を持ちます。大慈院は、先ほどお話した学寮のすぐ近くにありました。こちらの地図をみると分かりますね。」

「この学寮のある一帯は一般庶民が入ることのできない聖の場所でした。さらに、学寮では100人以上の僧侶たちが寝泊まりし、また勉学に励んでいたわけですから、必ず誰かの目があります。そうすると、慶喜公の命を狙う暗殺者のような俗の存在があったとしても目立ってしまいますから、大慈院こそが安全性の高い場所として慶喜公の謹慎される場所に選ばれたのだと考えられています。」

一般庶民にも親しまれ続けてきた寛永寺。

その伝統は今も続いています。

寛永寺と地域との繋がり

「例えば、よく徳川家康公をまつる日光東照宮は北極星を背にして南をむいていると説明されます。その理由はあまり説明されないのですが、ここに「なぜ?」という視点を置くと、中国の書物に記載されている「天子南面す」という記載に行き当たります。つまり、世界を司る天子は南に向いて座るのです。ですから東照宮を、北極星を背にして南に向くように配置することで、徳川家康公が天子として日本を守り治めるということを表しています。」

「また、修学旅行の事前学習以外にも地域学習の一環として、地元の小学3年生が寛永寺を訪れます。小学3年生の時点では歴史の勉強はスタートしていないので、様々な切り口でお話しています。例えば、昨今ニュースで報道されている戦争について。戦争というと、太平洋戦争などの歴史的な戦争や中東やウクライナとロシアといった海外の戦争のことを考え、どうしても自分と遠い存在であると思いがちです。しかしながら、上野という身近な場所でも幕末に「上野戦争」という戦争が勃発し、寛永寺の境内であった上野公園もその戦場となりました。これをきっかけに、戦争というものを深く考えてほしいですね。」

江戸時代から庶民も気軽に訪れることができた寛永寺。いつの世も人々に門戸が開いているからこそ、国や文化を超えて人々が集い続け、様々な文化が交錯し、魅力ある文化が育まれていくのだと思います。

次の節目となる500年目に向けて着実に歴史を紡ぐ寛永寺の姿に圧倒された訪問となりました。

参加大学生の感想

奈良大学 博士前期課程 2年

東京都台東区上野桜木1-14-11

東京国立博物館 特集「創建400年記念 寛永寺」

東京都台東区上野公園13-9

2025年7月8日~2025年8月31日

あわせて読みたい

-

1200年以上比叡山で育まれた天台密教を実際に体験できる「密教体験」を訪問する

-

慈覚大師円仁の教えが今に伝わるお寺「立石寺」を再び訪ねる

-

戦後日本画壇の風雲児『横山操』の回顧展(佐川美術館)を訪問する

-

お茶の文化が日常の中に溶け込む比叡山の麓・坂本で八十八夜のお茶摘みに参加する

-

約45年ぶりにご本尊・胎蔵界大日如来坐像が御開帳されている「平泉寺」を再び訪ねる

-

穏やかな日差しのもと執り行われた三千院門跡・御懺法講に参列する

-

50年に一度、ご本尊・薬師如来坐像のご開扉が執り行われた「瀧山寺」を訪ねる

-

奈良時代に開山した古刹・和歌山県日高郡の「道成寺」の文化財を学ぶ

-

令和6年12月07日(土)ご訪問

水間観音と地域を守る「水間鉄道」を訪ねる -

令和6年11月10日(日)大般若転読会に参列

除災与楽を祈る大般若転読会が執り行われた毘沙門天の聖地・「本山寺」を訪れる -

令和6年10月5日 ~ 10月30日(前期)(令和6年11月2日 ~ 12月1日(後期))

世界文化遺産登録30周年記念展「比叡山と平安京」(前期)が開催されている国宝殿を訪ねる -

令和6年5月18日(土)(春季企画展 令和6年4月20日~6月17日)

比叡山延暦寺国宝殿・春季企画展「延暦寺の宝物を守り伝える-修理・保存・継承-」特別見学 -

令和6年1月22日(月)(特別展令和6年1月23日~4月14日)

東京国立博物館・建立900年 特別展「中尊寺金色堂」内覧会にお伺いしました -

令和5年特別公開

曼殊院、再建された宸殿と国宝・黄不動を訪ねる -

令和5年7月1日(土)~9月30日(土)

書寫山圓教寺で90年ぶりに四天王像が魔尼殿よりもとの大講堂へ(簡・繁翻訳有) -

宮崎県の善正寺、王楽寺、萬福寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(宮崎県の寺院を巡る) -

京都大原にある三千院門跡、勝林院、来迎院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(京都大原の寺院を巡る) -

比叡山の麓、京都市の赤山禅院と大津市の東光寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(比叡山麓の寺院を巡る) -

岡山県のご寺院 常住寺・金山寺・餘慶寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岡山県) -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都府知事

西脇隆俊さん -

栃木県にある名刹、輪王寺・大慈寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(栃木県) -

源頼朝公や徳川家に愛された静岡県・愛知県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(静岡県・愛知県) -

伝教大師最澄の東国巡礼の足跡を辿る 群馬県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(群馬県) -

令和4年9月3日(土)~12月4日(日)

聖徳太子ゆかりの「椿堂」特別御開扉 -

奥州藤原氏の遺産、岩手 平泉 中尊寺・毛越寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岩手県) -

京都 三十三間堂を映像でご紹介

国宝「三十三間堂」を巡る -

伝教大師御影供を映像でご紹介

伝教大師御影供 -

信州にある名刹、善光寺・大法寺・北向観音堂・光前寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(長野県) -

大分県国東半島宇佐地域「六郷満山」の5つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(大分県・六郷満山) -

東北を代表する名刹である立石寺をはじめ山形にある4つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(山形県) -

「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」の様子を映像でご紹介(東京国立博物館平成館/令和3年10月11日内覧会訪問)

特別展「最澄と天台宗のすべて」を訪ねる -

比叡山親善大使

森友嵐士さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都市長

門川大作さん -

音楽の力で元気を届けたい

ジャー・パンファンさん 小柳ゆきさん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会副委員長 滋賀県知事

三日月大造さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員長 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

鳥井 信吾さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 武者小路千家第15代家元後嗣

千 宗屋さん