特集「一隅を照らす」

慈覚大師円仁の教えが今に伝わるお寺「立石寺」を再び訪ねる

【2025年6月6日訪問】

山形県を代表する名刹・立石寺

立石寺に伝えられている3つの寺宝

不滅の法灯

「立石寺には不滅の法灯が分灯されています。古文書を調べてみると、明治時代以前に不滅の法灯を分灯しておまつりしたお寺はこの立石寺のみであるそうです。先ほどもお話した通り、立石寺は第3代天台座主をつとめた慈覚大師円仁によって開山されました。その際、慈覚大師さまは、伝教大師さまの教えをみちのくの地に広める中心となるお寺として立石寺を開いたとされます。ですので、そこで比叡山の象徴であります不滅の法灯を分灯して、立石寺でもおまつりしてきた歴史があります。」

「比叡山が織田信長によって焼討ちされる30年ほど前、大永元年(1521年)、立石寺は焼討ちされてしまいます。それは、天童城の城主であった天童頼長によるものでした。その際、立石寺の境内全域が焼失してしまい、ほとんど建物は残っていなかったと記録に残っています。そして建物と同様に不滅の法灯も消えてしまいました。」

「現在、立石寺の根本中堂の内陣の吊り灯籠に不滅の法灯がございます。比叡山の不滅の法灯をご覧になったことがあると思いますが、離れていたと思います。立石寺では、皆さんに不滅の法灯を近くでお参りいただきたいという思いで、昭和40年頃から灯篭の扉を開け、間近で実際の不滅の法灯をお参りいただけるようにしています。」

慈覚大師の御遺骨

「慈覚大師円仁の伝記を見ると、貞観6年1月14日に延暦寺の前唐院のそばのお堂で亡くなり、御遺骸は華芳の峰に葬られたと記されています。慈覚大師の御遺骸はそこで不思議な光を放ち、不思議に思った人々が確認すると御遺骸が無くなっていたそうです。そして。光が飛んだ先を探してみたら立石寺に御遺骸が届いていたと書かれております。」

「その姿は、絵などで残る慈覚大師の姿にとても似ております。そういったことから慈覚大師がお亡くなりになってからそう遠くないときにこのお像が造られたのではないかといわれ、文化庁の見解では、9世紀から10世紀の初めに造られたものであるとされています。」

「そのような中で唯一慈覚大師さまの棺だけは開けられ、結果御遺骨が納められていることを確認することができました。この慈覚大師さまの御遺骨は、平安時代に生きた高僧の姿を現代に生きる我々が直接的に偲ぶことのできる大変貴重な御遺骨になります。」

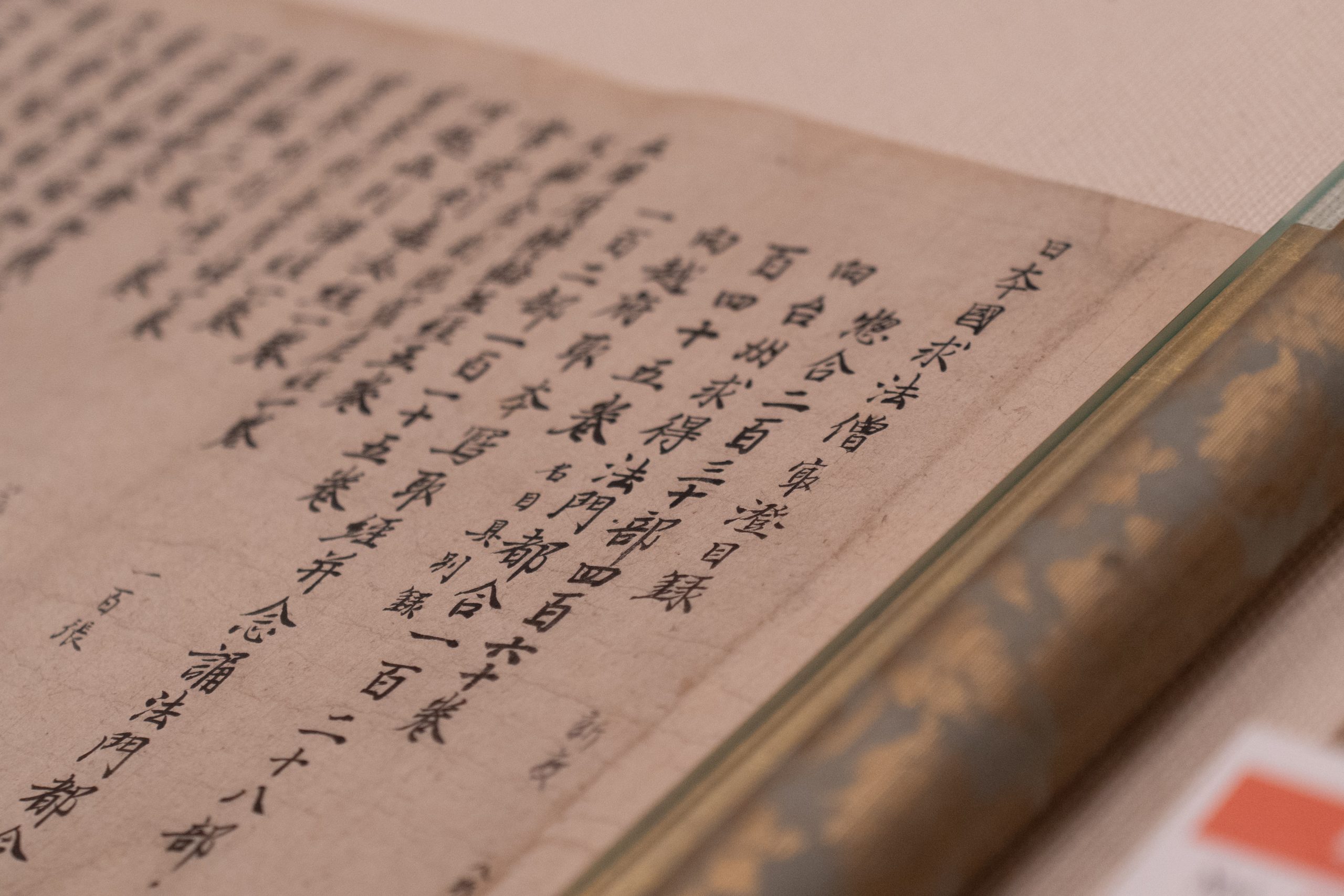

慈覚大師から脈々と伝えられている行法『如法写経行』

「慈覚大師さまは延暦寺の横川で、『如法写経行』という行を始められました。それまでの日本では、経典は写経を専門とする人々によって製作され、その人たちが書写した経典を日々の法要で使用していました。それに対して円仁は自分の修行の一環に、写経を行いました。」

「一方で、立石寺では如法写経行が現在も行われています。実際に行うとお勤めも長く、写経して礼拝してととても時間がかかる行法です。さらに、『石墨草筆』での写経は皆さんが思い起こすはっきりとした墨色での写経ではなく、乾くと文字が見えなくなるような文字で法華経を書写します。この如法写経行は、様々な教えをひたむきに探究された慈覚大師さまの信念を表している行であると感じます。」

焼討ちを乗り越えて建つ「根本中堂」

「東北では、よく寺院建築に使用されるヒノキなどの木がないため、このお堂ではブナやヒバの木が用いられています。特にブナの木はあまり建築に向く材ではありません。ブナはまっすぐ育たず、特に柱などには通常用いられませんが、根本中堂を支えているブナの柱は400年以上このお堂をお守りしてくれている材ですので、十分役目を果たしてくれています。昭和の修理の際にも周辺ではブナの大木がなく、秋田の材木を購入したようです。実はこの根本中堂はそろそろ修理をしないといけない周期にはきているのですが、順番待ちの状態でまだ修理を行う目処が立っていないのが実情です。」

根本中堂内陣におまつりされる御仏たち

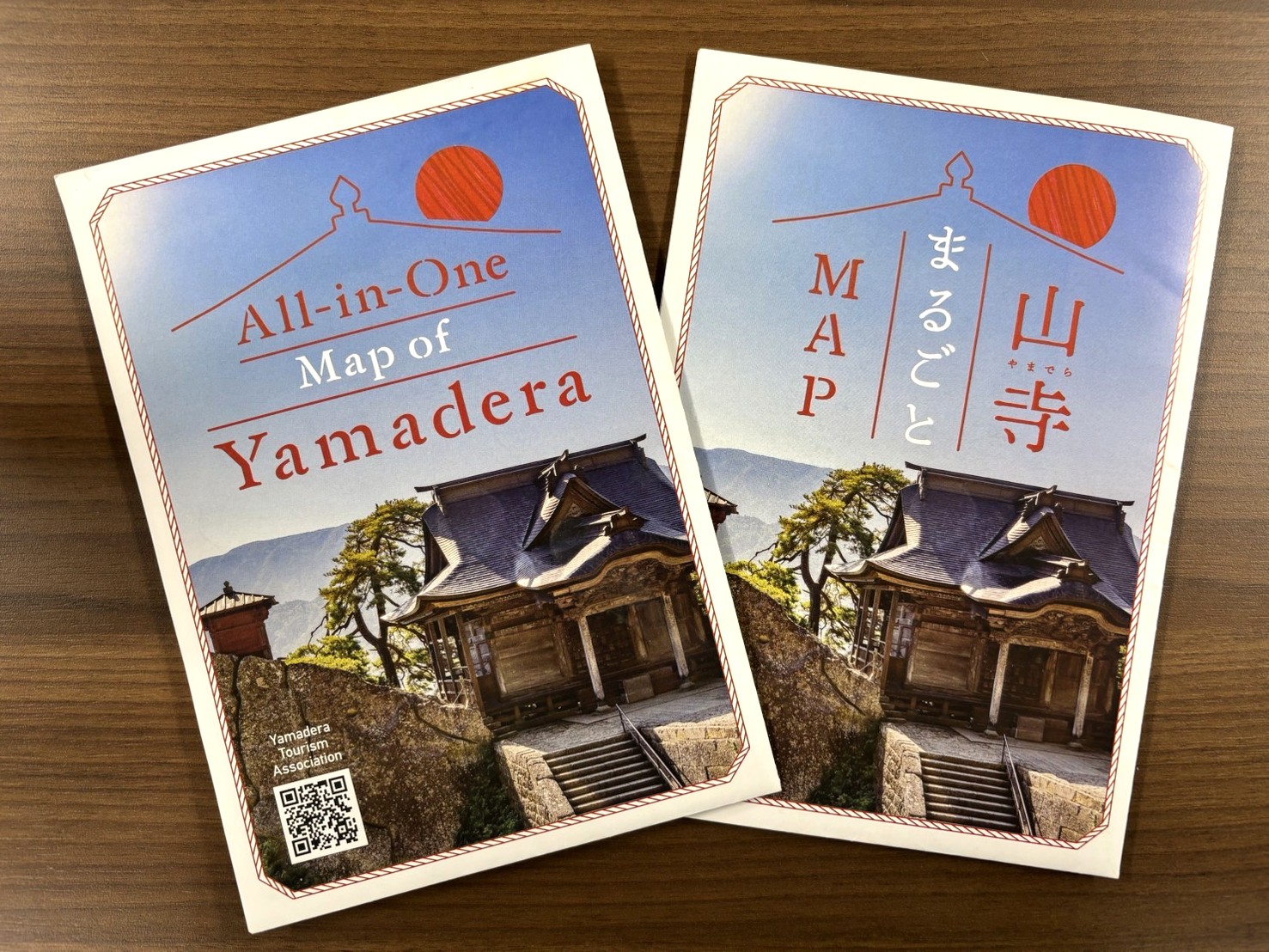

海外の人々に向けたパンフレットとボランティア『Yamaderans』

「仏教の内容を英語にして説明することは難しく、このパンフレットを作る時にも大変思案しました。このパンフレットでは、仏教の内容を簡潔に英語にして説明することは難しいことからお寺の歴史についての説明が中心となっております。」

参加学生の感想

立命館大学 博士課程

今までずっと来たかった立石寺に来れてとても嬉しかったです。ご住職の説明を聞いている中で、立石寺というお寺が慈覚大師円仁さまによって開山されて以来円仁さまのお骨を残されていることや如法写経行が守り伝え残っている等篤く信仰され続けてきた信仰の場であり、このような場であった不滅の法灯が移された唯一のお寺であったのだと知ることができました。今まで延暦寺で不滅の法灯を拝見することは何回もありましたが、立石寺で初めて火の燃えている姿を拝見することができ、しかも至近距離まで近づくことができ、感慨深かったです。立石寺の山を登ってみて、至る所に石仏や巨岩に刻まれた碑、山上の建物等他では見ることのできない山の祈りの場が広がっていて、異空間に入ったようにも感じました。これが、多くの人々に参詣に来られた祈りの場であるのだと思い、感慨深かったです。

奈良大学 博士前期課程2年

山形県山形市山寺4456-1

〒999-3301

あわせて読みたい

-

江戸の町とともに創建400年の節目を迎えた名刹「寛永寺」を再び訪ねる

-

1200年以上比叡山で育まれた天台密教を実際に体験できる「密教体験」を訪問する

-

戦後日本画壇の風雲児『横山操』の回顧展(佐川美術館)を訪問する

-

お茶の文化が日常の中に溶け込む比叡山の麓・坂本で八十八夜のお茶摘みに参加する

-

約45年ぶりにご本尊・胎蔵界大日如来坐像が御開帳されている「平泉寺」を再び訪ねる

-

穏やかな日差しのもと執り行われた三千院門跡・御懺法講に参列する

-

50年に一度、ご本尊・薬師如来坐像のご開扉が執り行われた「瀧山寺」を訪ねる

-

奈良時代に開山した古刹・和歌山県日高郡の「道成寺」の文化財を学ぶ

-

令和6年12月07日(土)ご訪問

水間観音と地域を守る「水間鉄道」を訪ねる -

令和6年11月10日(日)大般若転読会に参列

除災与楽を祈る大般若転読会が執り行われた毘沙門天の聖地・「本山寺」を訪れる -

令和6年10月5日 ~ 10月30日(前期)(令和6年11月2日 ~ 12月1日(後期))

世界文化遺産登録30周年記念展「比叡山と平安京」(前期)が開催されている国宝殿を訪ねる -

令和6年5月18日(土)(春季企画展 令和6年4月20日~6月17日)

比叡山延暦寺国宝殿・春季企画展「延暦寺の宝物を守り伝える-修理・保存・継承-」特別見学 -

令和6年1月22日(月)(特別展令和6年1月23日~4月14日)

東京国立博物館・建立900年 特別展「中尊寺金色堂」内覧会にお伺いしました -

令和5年特別公開

曼殊院、再建された宸殿と国宝・黄不動を訪ねる -

令和5年7月1日(土)~9月30日(土)

書寫山圓教寺で90年ぶりに四天王像が魔尼殿よりもとの大講堂へ(簡・繁翻訳有) -

宮崎県の善正寺、王楽寺、萬福寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(宮崎県の寺院を巡る) -

京都大原にある三千院門跡、勝林院、来迎院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(京都大原の寺院を巡る) -

比叡山の麓、京都市の赤山禅院と大津市の東光寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(比叡山麓の寺院を巡る) -

岡山県のご寺院 常住寺・金山寺・餘慶寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岡山県) -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都府知事

西脇隆俊さん -

栃木県にある名刹、輪王寺・大慈寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(栃木県) -

源頼朝公や徳川家に愛された静岡県・愛知県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(静岡県・愛知県) -

伝教大師最澄の東国巡礼の足跡を辿る 群馬県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(群馬県) -

令和4年9月3日(土)~12月4日(日)

聖徳太子ゆかりの「椿堂」特別御開扉 -

奥州藤原氏の遺産、岩手 平泉 中尊寺・毛越寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岩手県) -

京都 三十三間堂を映像でご紹介

国宝「三十三間堂」を巡る -

伝教大師御影供を映像でご紹介

伝教大師御影供 -

信州にある名刹、善光寺・大法寺・北向観音堂・光前寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(長野県) -

大分県国東半島宇佐地域「六郷満山」の5つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(大分県・六郷満山) -

東北を代表する名刹である立石寺をはじめ山形にある4つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(山形県) -

「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」の様子を映像でご紹介(東京国立博物館平成館/令和3年10月11日内覧会訪問)

特別展「最澄と天台宗のすべて」を訪ねる -

比叡山親善大使

森友嵐士さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都市長

門川大作さん -

音楽の力で元気を届けたい

ジャー・パンファンさん 小柳ゆきさん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会副委員長 滋賀県知事

三日月大造さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員長 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

鳥井 信吾さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 武者小路千家第15代家元後嗣

千 宗屋さん