特集「一隅を照らす」

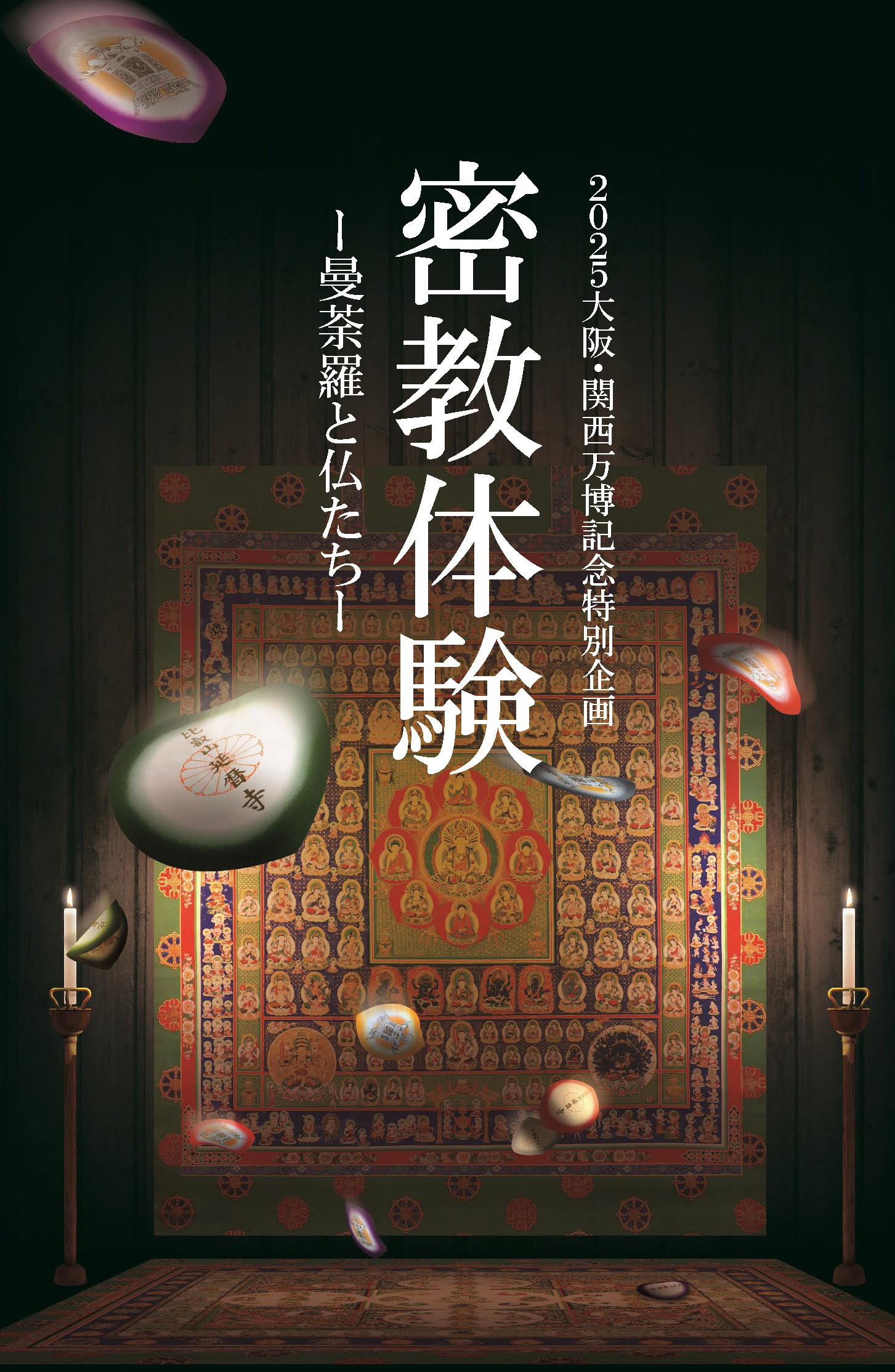

1200年以上比叡山で育まれた天台密教を実際に体験できる「密教体験」を訪問する

【2025年5月25日訪問】

比叡山延暦寺東塔地域国宝殿3階において、「密教展 ー曼荼羅と仏たちー」が開催されています。

7月19日(土)~11月24日(月・振休)の土・日・祝には、結縁灌頂の重要儀式である投華体験ができます。

詳しい情報は以下のリンクよりご確認ください

最澄は教えを求め中国へ渡り、密教と出会う

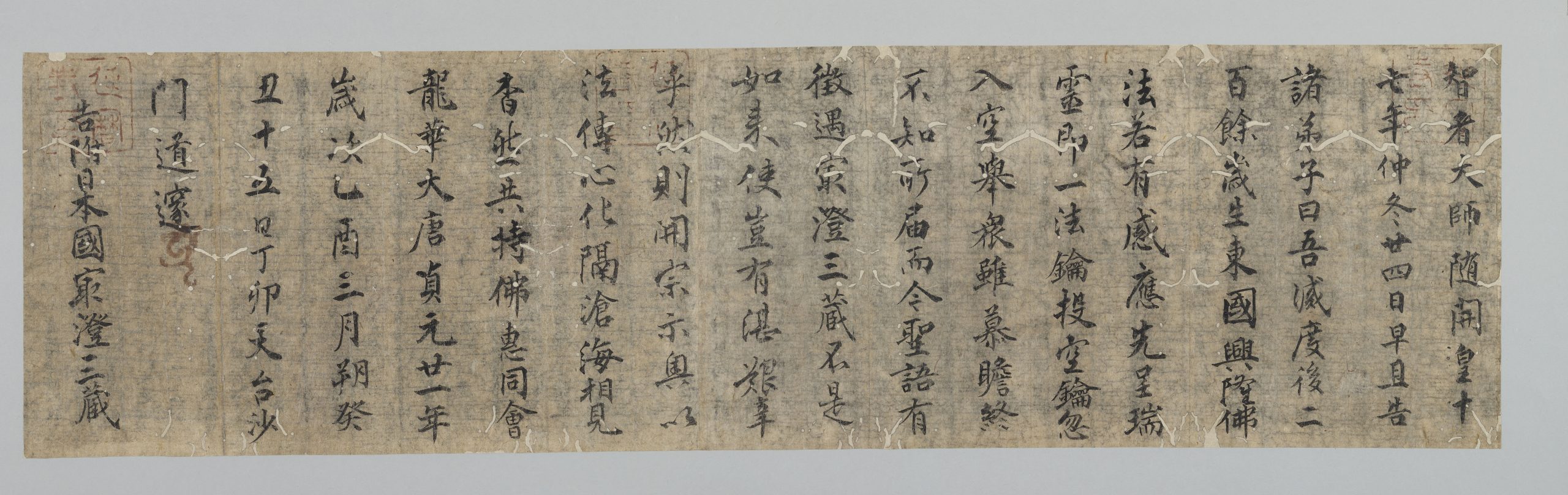

天台の教えを求め日本を出発した最澄は、数多の困難を乗り越え、延暦23年(804)、ついに唐の地へたどり着きました。中国大陸への航海は現在とは異なり、まさに命がけ。実際、最澄は4隻からなる船団の一員として唐へ出発しましたが、そのうち2隻は遭難し行方不明、残りの2隻(最澄が乗船した船と空海が乗船した船)も荒波によって遠く離れた別々の場所に到着するという厳しい航海でした。

天台山周辺の台州に着いた最澄は、天台山山麓に伽藍を構える龍興寺を訪れました。その龍興寺で出会ったのが、天台宗第七祖とされる道邃和尚(どうずいかしょう)。最澄は道邃和尚のもとで多くを学び、天台大師から脈々と伝えられていた天台の重要な教えを授かりました。

天台山山上では行満和尚(ぎょうまんかしょう)と出会い、数々の経典等を書写しながら多くのことを学び、天台大師や天台の高僧とゆかりのある宝物とともに天台の重要な教えを行満和尚から授かりました。

越州で出会ったのは、当時唐で盛んになっていた密教の僧侶、順暁阿闍梨(じゅんぎょうあじゃり)。この出会いにより、最澄は順暁阿闍梨から密教の一端を授けられ、密教を日本へと持ち帰りました。このようにして、最澄により、天台密教が形作られるとともに、「円(法華経)・密・禅・戒」という四宗が融合した日本天台宗の基盤が整備されました。

日本で初めて灌頂をおこなった最澄

日本へと戻った伝教大師を待ち受けていたのは、最澄を庇護していた桓武天皇の病でした。加持祈祷により現世利益を祈る密教を持ち帰ってきた最澄には、桓武天皇の病を治すという密教の祈りが大いに期待されました。

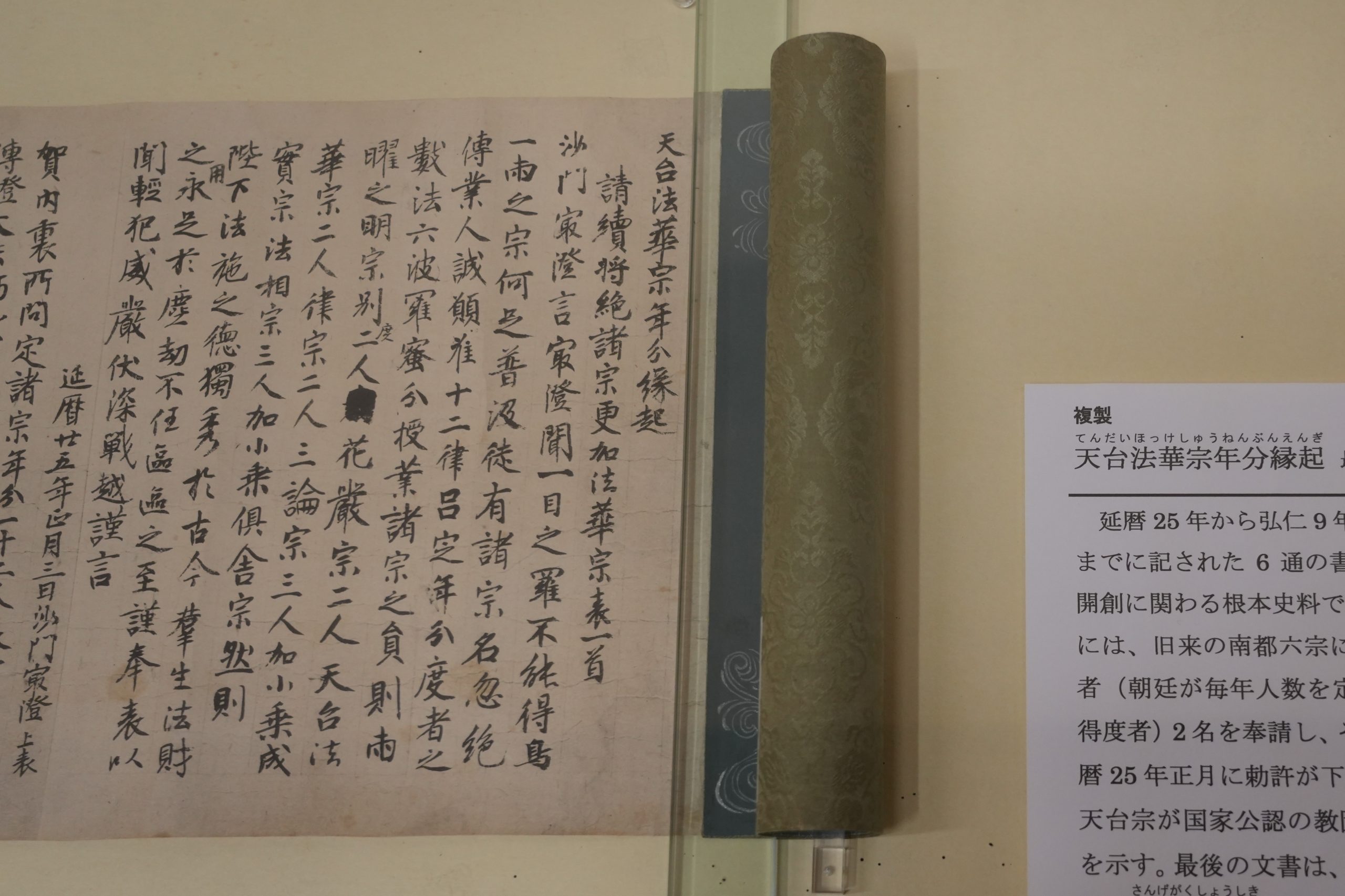

延暦25年(806)、朝廷は、天台宗に対し年分度者(ねんぶんどしゃ、国により宗派ごとに定められた1年間に得度できる僧侶)を認めました。天台宗が認められた年分度者は年間2名。そのうちの1名が、密教を修学する「遮那業(しゃなごう)」の僧侶として認められたのでした。

このようにして、比叡山において密教を学ぶ僧侶が育成され始めていきました。

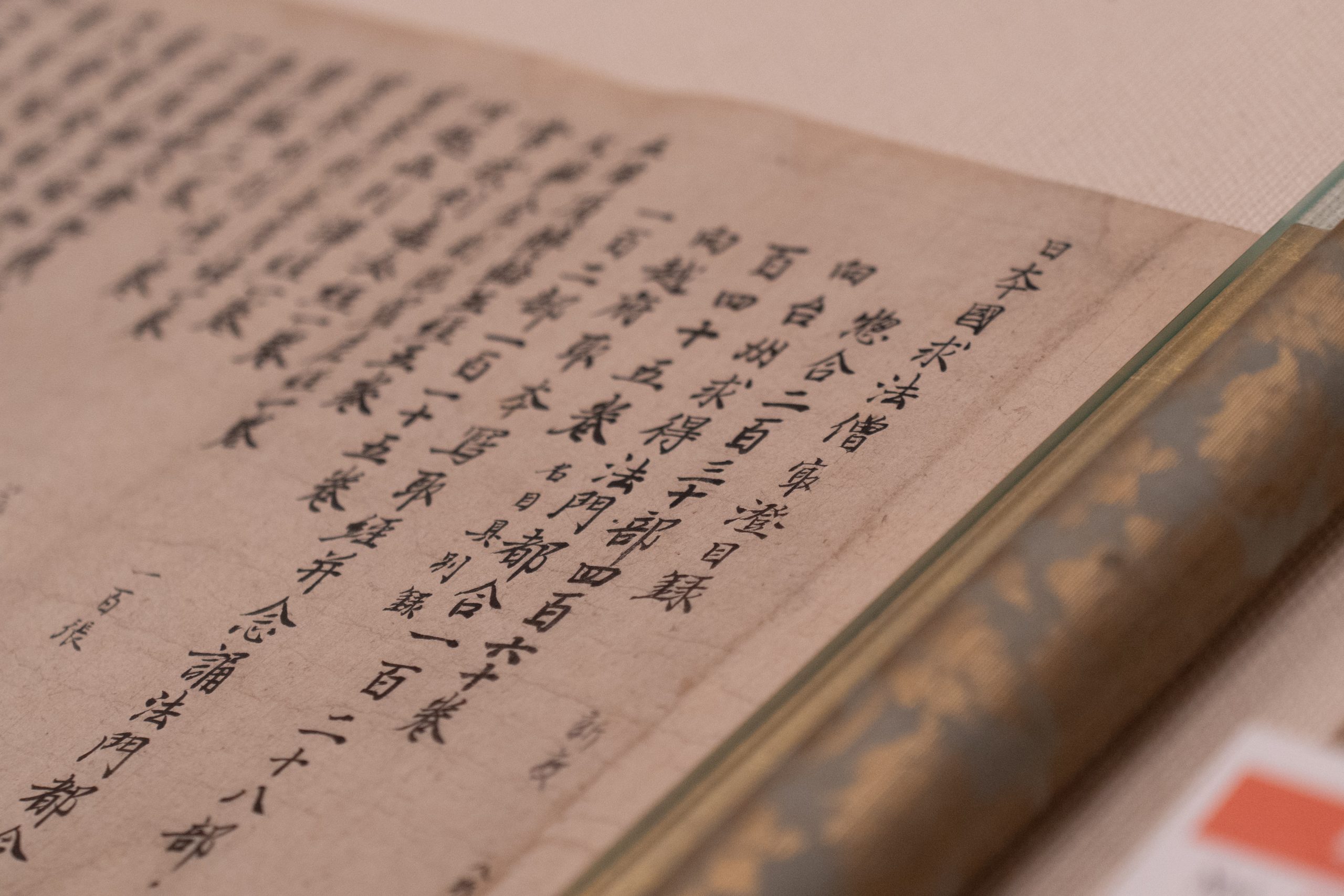

最澄が育てた僧侶たちが天台密教を発展させていく

伝教大師の高弟の一人として名高い慈覚大師円仁は、承和5年(836)6月より約9年もの間、唐へ渡り仏の教えを学び、その成果を日本へ持ち帰りました。その中で、慈覚大師は胎蔵界・金剛界・蘇悉地(そしつじ)という3つの密教の教えを授かり、日本へともたらしました。この3つの密教の教えが、現在まで伝法されている天台密教の礎となりました。

円仁や円珍が活躍した後も、天台密教は育まれていきました。

円仁の弟子である建立大師相応(こんりゅうだいしそうおう、831~918)は、葛川の参籠で生身の不動明王を感得し、回峰行の道場として無動寺谷を開きました。さらに、五大院先徳と呼ばれる阿覚大師安然(あかくだいしあんねん、841~不明)は、天台密教の教学を集大成する書物をまとめ、多様性のある天台密教を築きました。

「現在比叡山に伝えられている密教の流派は、大きく分けて、三昧流(さんまいりゅう)、法曼流(ほうまんりゅう)、穴太流(あのうりゅう)、葉上流(ようじょうりゅう)、西山流(せいざんりゅう)の5つあります。」

比叡山延暦寺の僧侶である櫻井行尚師は学生たちに語りかけます。

「さらに、流派ごとに灌室(かんしつ)があり、同じ流派でも灌室ごとに伝法する内容は少し異なっています。例えば、穴太流には、鶏足院(けいそくいん)や行光坊(ぎょうこうぼう)、総持坊(そうじぼう)という灌室があり、灌室それぞれの特色があります。比叡山延暦寺は「三塔十六谷」から構成され、それぞれの谷の中での結びつきが強いとよく言いますが、灌室もそれぞれの谷ごとに存在しており、天台密教の多様性を育んでいます。」

一般の方々が自身で天台密教を直接体感できる唯一の機会「結縁灌頂」

ですが、一般の方々でも天台密教を自身で直接体感できる機会があります。

その儀式とは「結縁灌頂(けちえんかんじょう)」。

「比叡山では、密教を直接体感して皆様に仏さまとご縁を結んでいただく「結縁灌頂」という密教儀式を毎年6月に行っております。今回、多くの方々に天台密教を体験していただきたいという思いから、実際の結縁灌頂の道場を再現し、結縁灌頂の重要儀式である「投華」を実際に体験していただけるようにしております。」

投華体験ができる場所に入ると、曼荼羅に描かれた極彩色の仏さまに囲まれます。

「投華を行う際、まず、皆様には目隠しをされた状態で壇へ進んでいただきます。そして、胸の前で手を伸ばし、中指に挟んだ樒(しきみ)を壇の上の敷曼荼羅に落とし、樒が落ちたところの仏さまとご縁が結ばれます。今回の密教体験では、樒の代わりに散華を使います。それでは、実際に体験してみましょう。」

そして、合図とともに散華を壇へ投じます。

実際の結縁灌頂は目隠しをされ視覚が制限されている状態。実際の結縁灌頂に思いをはせながら投華を体験すると、自分の感覚が研ぎ澄まされている状態であるからこそ仏さまと向き合いご縁を結ぶことができるのだと感じました。

「仏さまとご縁を結んでいただくと、皆様は様々な感覚・思いを抱かれると思います。ご縁を結んでいただいた仏さまを通して、結縁灌頂は、そうしたご自身の気持ちの動きや変化というものを見つめなおして、これからのご自身の歩みを考える一つの機会にもなると思います。今回の展示で皆様に天台密教に触れていただき、皆様それぞれが思う天台密教の魅力を見つけていただけたらと思います。」

参加大学生の感想

立命館大学 大学院 博士課程

今まで、護摩の法要に参加させていただくこと等、密教に触れることはあっても、分からないことが多く、延暦寺国宝殿の場で密教について体験させていただきながら詳しく学ぶことのできる貴重な経験となりました。結縁灌頂の際に行う投華体験をさせていただく中で、曼荼羅や十二天に囲まれる中で行う特殊な空間に入り散華をさせていただくことは、普段とは別の世界に入り行われているという不思議な感覚であると感じ、灌頂堂で行われる際にはより神聖な空間であるのだと思いました。また華を投げさせていただき、自らの仏と縁を結ぶということは、行う前と後ではその仏を思う気持ちがより強くなるように感じ、今回の体験でも見えない繋がりができたようにも思いました。

奈良大学 大学院 博士前期課程

■開催期間

2025年4月19日(土)~5月11日(日)

2025年7月19日(土)~11月24日(月祝)

投華体験は上記期間中の土日祝

※パネル展は4/19~11/24の全期間中開催(国宝殿休館日を除く)

■開催場所

比叡山延暦寺 東塔 国宝殿3F特別催事室

■料金

大人500円 中高生300円 小学生100円 (国宝殿通常拝観料)

※比叡山延暦寺諸堂巡拝料は別途必要

あわせて読みたい

-

江戸の町とともに創建400年の節目を迎えた名刹「寛永寺」を再び訪ねる

-

慈覚大師円仁の教えが今に伝わるお寺「立石寺」を再び訪ねる

-

戦後日本画壇の風雲児『横山操』の回顧展(佐川美術館)を訪問する

-

お茶の文化が日常の中に溶け込む比叡山の麓・坂本で八十八夜のお茶摘みに参加する

-

約45年ぶりにご本尊・胎蔵界大日如来坐像が御開帳されている「平泉寺」を再び訪ねる

-

穏やかな日差しのもと執り行われた三千院門跡・御懺法講に参列する

-

50年に一度、ご本尊・薬師如来坐像のご開扉が執り行われた「瀧山寺」を訪ねる

-

奈良時代に開山した古刹・和歌山県日高郡の「道成寺」の文化財を学ぶ

-

令和6年12月07日(土)ご訪問

水間観音と地域を守る「水間鉄道」を訪ねる -

令和6年11月10日(日)大般若転読会に参列

除災与楽を祈る大般若転読会が執り行われた毘沙門天の聖地・「本山寺」を訪れる -

令和6年10月5日 ~ 10月30日(前期)(令和6年11月2日 ~ 12月1日(後期))

世界文化遺産登録30周年記念展「比叡山と平安京」(前期)が開催されている国宝殿を訪ねる -

令和6年5月18日(土)(春季企画展 令和6年4月20日~6月17日)

比叡山延暦寺国宝殿・春季企画展「延暦寺の宝物を守り伝える-修理・保存・継承-」特別見学 -

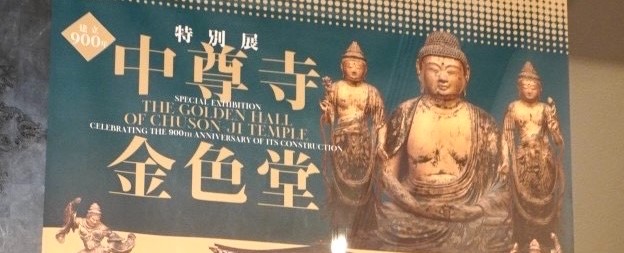

令和6年1月22日(月)(特別展令和6年1月23日~4月14日)

東京国立博物館・建立900年 特別展「中尊寺金色堂」内覧会にお伺いしました -

令和5年特別公開

曼殊院、再建された宸殿と国宝・黄不動を訪ねる -

令和5年7月1日(土)~9月30日(土)

書寫山圓教寺で90年ぶりに四天王像が魔尼殿よりもとの大講堂へ(簡・繁翻訳有) -

宮崎県の善正寺、王楽寺、萬福寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(宮崎県の寺院を巡る) -

京都大原にある三千院門跡、勝林院、来迎院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(京都大原の寺院を巡る) -

比叡山の麓、京都市の赤山禅院と大津市の東光寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(比叡山麓の寺院を巡る) -

岡山県のご寺院 常住寺・金山寺・餘慶寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岡山県) -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都府知事

西脇隆俊さん -

栃木県にある名刹、輪王寺・大慈寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(栃木県) -

源頼朝公や徳川家に愛された静岡県・愛知県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(静岡県・愛知県) -

伝教大師最澄の東国巡礼の足跡を辿る 群馬県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(群馬県) -

令和4年9月3日(土)~12月4日(日)

聖徳太子ゆかりの「椿堂」特別御開扉 -

奥州藤原氏の遺産、岩手 平泉 中尊寺・毛越寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岩手県) -

京都 三十三間堂を映像でご紹介

国宝「三十三間堂」を巡る -

伝教大師御影供を映像でご紹介

伝教大師御影供 -

信州にある名刹、善光寺・大法寺・北向観音堂・光前寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(長野県) -

大分県国東半島宇佐地域「六郷満山」の5つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(大分県・六郷満山) -

東北を代表する名刹である立石寺をはじめ山形にある4つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(山形県) -

「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」の様子を映像でご紹介(東京国立博物館平成館/令和3年10月11日内覧会訪問)

特別展「最澄と天台宗のすべて」を訪ねる -

比叡山親善大使

森友嵐士さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都市長

門川大作さん -

音楽の力で元気を届けたい

ジャー・パンファンさん 小柳ゆきさん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会副委員長 滋賀県知事

三日月大造さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員長 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

鳥井 信吾さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 武者小路千家第15代家元後嗣

千 宗屋さん