いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

東の比叡山「寛永寺」を訪ねる(後編)

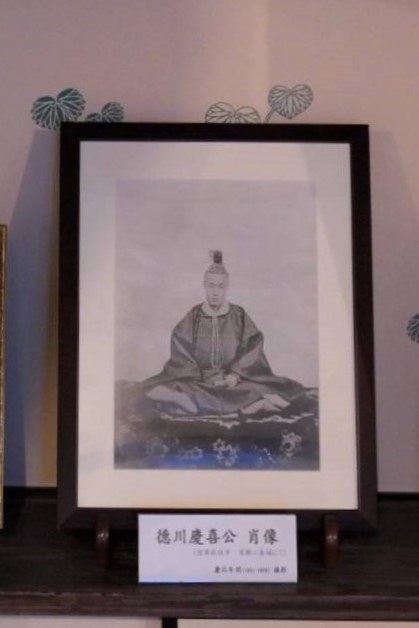

寛永寺の本堂根本中堂で、寛永寺創建当時のエピソードをお聞きした学生たちは、続いて最後の将軍・徳川慶喜公が蟄居謹慎されていた「葵の間」に案内していただきました。根本中堂のある場所には幕末の時期には「大慈院」という寛永寺の子院が建っていました。この「大慈院」は5代将軍徳川綱吉公のご供養のために創建されたもので、慶喜公は、本坊ではなく子院である大慈院に2か月間、謹慎されていたことで知られています。根本中堂から渡り橋伝いに訪れてみると、その作りはいたって質素で、間取りは10畳と8畳の二間のみのコンパクトさです。ここに2か月間じっと身を潜めていたことを考えると、よほど身辺に身の危険が迫っていたことがうかがえます。

「徳川慶喜公は葵の間で2か月過ごされました。たまたまですが、2か月たったタイミングで江戸城の無血開城の知らせが入ったそうです。そこで慶喜公は安心して水戸へ向かったそうです。ここでよく、『なぜ慶喜公はこのような狭い場所で謹慎していたのか?』と聞かれます。まず当時は、朝敵と見られていましたから身を護る安全を確保する必要がありました。

さらに輪王寺宮法親王の別邸を『御隠殿(ごいんでん)』と呼んでいました。そこには地図にも書かれていない隠し通路として、『御隠殿坂』がありました。イザという時には、大慈院の裏手から将軍様たちの奥様のお墓を抜けて御隠殿坂を下れば、千住に出るルートにたどり着きます。千住まで到着すれば、徳川家ゆかりの水戸や旧幕府軍の彰義隊の地元である会津まで逃げおおせることもできたでしょう。慶喜公は、そこまで計算してこの場所を選んだといわれています。

そんな具合でしたから、ここには、何もない部屋でしたが、慶喜公はここで静かに2カ月間、袴の姿で正座し、誰が訪ねに来るわけでもないのですが正装をして日々を静かに過ごしていたそうです。たまに勝海舟らが会いに来ると、どんな時でも居住まいを正していらっしゃるのを見て涙を流したと記録には残っております。

作品はかなり忠実に慶喜の佇まいを表現することに成功しているのですが、唯一、オリジナリティを出してしまったのが、慶喜公の後ろに見える壁紙。本当は無地のはずでしたが、二葉葵の紋が付け加えられています。ところが、この絵があまりにも有名になって、今では葵の間の壁紙には二葉葵があしらわれています。

日本でも陣羽織は羅紗というものを、輸入して昔から陣羽織には使っていたのですが、そんなにいっぱいには使っていません。日本製との違いは、裏地が凝っていないのと、フェルトの葵の紋を縫い付けています。また紋所が真っ赤になっていますよね。日本人は血染めの紋を連想する縁起が悪いものですので通常は行いません。

いずれにせよ、150年近く経っている陣羽織がいまでも綺麗に残っているのは大切なことでありますので、ずっと大事にしたいな、と思っています」

蟄居していた慶喜公に思いを馳せた後は、歴代の将軍が眠る墓所へと向かいます。

「おそらく日光東照宮に行ったことのある人は、日光の輪王寺や東照宮の建築に非常に似ているという印象を持つかと思います。霊廟の配置も日光に倣っていますので、山にある東照宮を平地に置き換えたと考えてもらえばいいでしょう。

将軍の霊廟は聖地ですから、徹底したセキュリティが必要です。しかし江戸時代にあった霊廟の塀はそれほど高さがありませんでした。というのも霊廟をお守りする寺同心(当時の警備職)が塀を越えようとする不審者を捕らえることができました。ところが、明治になり幕府の後ろ盾もなくなりました。そこで勝海舟さんが急ごしらえで組んでくれた高い石垣が現在は霊廟を囲っています。

「おそらく日光東照宮に行ったことのある人は、日光の輪王寺や東照宮の建築に非常に似ているという印象を持つかと思います。霊廟の配置も日光に倣っていますので、山にある東照宮を平地に置き換えたと考えてもらえばいいでしょう。

将軍の霊廟は聖地ですから、徹底したセキュリティが必要です。しかし江戸時代にあった霊廟の塀はそれほど高さがありませんでした。というのも霊廟をお守りする寺同心(当時の警備職)が塀を越えようとする不審者を捕らえることができました。ところが、明治になり幕府の後ろ盾もなくなりました。そこで勝海舟さんが急ごしらえで組んでくれた高い石垣が現在は霊廟を囲っています。

墓所には寛永寺には6人の歴代将軍様(4代家綱、5代綱吉、8代吉宗、10代家治、11代家斉、13代家定)が眠っていらっしゃいます。将軍以外にも天璋院篤姫様や一橋家などを含めた徳川家のご法要を年に10回以上、一山総出仕といって20人くらいの住職が集まって執り行っています。

この勅額門自体は、時の将軍様であっても籠から降りてちゃんと自分で歩いてくぐっていたと言われるくらい格式の高い門です。この門をくぐってこういった殿様方から奉納された石灯篭の間を抜けてお墓参りに行かれました。

この勅額門自体は、時の将軍様であっても籠から降りてちゃんと自分で歩いてくぐっていたと言われるくらい格式の高い門です。この門をくぐってこういった殿様方から奉納された石灯篭の間を抜けてお墓参りに行かれました。

将軍が眠っていらっしゃる墓所を私たちは『宝塔』と呼び、この区域全体を廟所とお呼びしています。なぜ墓といわずに宝塔かと言いますと、これは法華経というお経に由来します。法華経の一説に『見宝塔品第十一』というお経典をベースにして形作られている意匠です。その中に具体的な宝塔についての記述があり、それを再現しています。まず宝塔は、塔身正面に扉がありまして中にご位牌とご本尊が祀られているそうですが、調査などで開けたことはありませんので実際には何が入っているかはわかりません。将軍様は、江戸城内では自分の守り本尊をお祀りしていたそうで、その守り本尊がこの宝塔でも安置されているかもしれません。ちなみに徳川綱吉公は守り本尊が観音さまだという記述もあるそうです。

将軍様のご遺体は、宝塔の地下5メートルほどの場所に石の棺を二重にして安置されているとされています。衣冠束帯に笏を持って公家座りといって、足の裏と足の裏を合せてあぐらをかいているお姿をしているそうで、極めて格の高い方の埋葬方法とされています。なぜかといえば、将軍は武家の頭領ではあるのだけど、必ず亡くなるまでに位階を上げていくのです。この生前に上げきれなかった方もお葬式までの間に必ず追号でいただくので、供養される時には『正一位』まで上がります。

将軍様の戒名は頭の部分に『院殿号』と言って、例えば4代さんは厳しいに有ると書いて厳有院殿、5代さんは常に憲法の憲で常憲院殿、8代さんは『徳が有る』という意味で有徳院殿という号がついています。そして全員〇〇院殿のあとは、『正一位大相國』という位階を加えて、戒名とするのです。これが寛永寺での将軍様のお祀りの仕方の基本です。

将軍様のご遺体は、宝塔の地下5メートルほどの場所に石の棺を二重にして安置されているとされています。衣冠束帯に笏を持って公家座りといって、足の裏と足の裏を合せてあぐらをかいているお姿をしているそうで、極めて格の高い方の埋葬方法とされています。なぜかといえば、将軍は武家の頭領ではあるのだけど、必ず亡くなるまでに位階を上げていくのです。この生前に上げきれなかった方もお葬式までの間に必ず追号でいただくので、供養される時には『正一位』まで上がります。

将軍様の戒名は頭の部分に『院殿号』と言って、例えば4代さんは厳しいに有ると書いて厳有院殿、5代さんは常に憲法の憲で常憲院殿、8代さんは『徳が有る』という意味で有徳院殿という号がついています。そして全員〇〇院殿のあとは、『正一位大相國』という位階を加えて、戒名とするのです。これが寛永寺での将軍様のお祀りの仕方の基本です。

5代将軍の綱吉公の宝塔からわずかに奥に進みますと8代将軍の徳川吉宗公の眠る宝塔にたどり着きます。贅を尽くした綱吉公の宝塔に比べると、享保の改革を推し進めた吉宗公の宝塔は石造り。唐門もありません。

続いて開山堂(通称・両大師)を訪れました。寛永寺を開山した天海大僧正と慈恵大師良源(通称:元三大師)をお祀りしているのが、開山堂です。天海大僧正が個人的に慈恵大師良源を深く信仰していたことから、元三大師をお祀りするお堂を造ったのがその始まりです。天海大僧正は遺言として『元三大師の尊像を祀るように』と遺しました。江戸では、寛永寺に参拝客が増えていくのと相前後して、慈眼大師天海大僧正と元三大師を信仰する「両大師信仰」が広がっていきます。現在のお堂は平成5年(1994年)に再建された比較的新しい建築ですが、威厳を保った堂舎では今も参拝客が跡を絶ちません。

「一般的に、天台宗で二人のお大師さんというと、伝教大師と天台大師が多いと思います。実際に、寛永寺の根本中堂でも須弥壇に向かって左側に伝教大師、右側に天台大師をお祀りしています。仏具店でもお仏壇を買うときに、真ん中に阿弥陀如来がいらっしゃって両脇を伝教大師と天台大師の組み合わせで勧められることが多いでしょう。

「一般的に、天台宗で二人のお大師さんというと、伝教大師と天台大師が多いと思います。実際に、寛永寺の根本中堂でも須弥壇に向かって左側に伝教大師、右側に天台大師をお祀りしています。仏具店でもお仏壇を買うときに、真ん中に阿弥陀如来がいらっしゃって両脇を伝教大師と天台大師の組み合わせで勧められることが多いでしょう。

元三大師信仰自体は、江戸時代以前より関西を中心とする西日本では広まっていましたが、江戸に伝えたのは天海大僧正でした。また幕末に流行したコロリという疫病から身を護る護符として、元三大師のお姿である角大師のお札が広まったそうです。また天海大僧正は『元三大師百選』というおみくじも比叡山から江戸に持ち込み、おみくじブームの礎をつくった、いわば流行の発信基地でした。

最後に清水観音堂を訪れました。比叡山延暦寺に倣って造営された寛永寺の堂舎の中で、寛永寺創建当時の威厳を今も保っている数少ない建物です。その名の通り、京都の清水寺を見立てた舞台づくりのお堂は、不忍池周辺の景色を一望できるだけに、上野の山の高台に位置するお堂として参拝客が多数訪れました。戊辰戦争、太平洋戦争といった災禍を乗り越え約400年もの間、上野の山で無傷でいられたのは奇跡的と言えるでしょう。

彰義隊の隊士のご遺体はその後1か月以上この辺りに放置されていました。なぜかというと明治新政府軍が彰義隊は賊軍だから手出し無用という命令を出したため、ご遺体供養ができなかったのです。そこで寛永寺の寒松院と護国院の住職が偽名を使う危険を犯してまで、隊士のご遺体を火葬してお経を詠んだと言われています。それが石碑のある場所です。

皮肉なことに有名な西郷隆盛の銅像も彰義隊の石碑からごく近くにあって、石碑の方向に向いて立っているお姿を拝見すると、必ずしも昔はよかったとばかり懐かしむことができない悲惨な歴史もあるんだなと。それを象徴するのが戦争ですから、つくづく平和というのは大切なものだと今一度、気づいてもらえたらとこの彰義隊の石碑を訪れるたびにお話しするようにしています」

懸造りの清水観音堂の舞台は寛永寺髄一の絶景スポットです。舞台から見渡せる不忍池の小島に、竹生島の宝厳寺から弁天様を勧請して弁天堂を建立し後に「江戸七福神」の元祖として参拝客も集まるようになります。幕末期の浮世絵師である歌川広重の「江戸名所百景」にも「上野清水堂不忍池」として描かれています。

清水観音堂はご存じの通り、かなり細部まで清水寺を模していまして、ご本尊は千手観音です。こちらのご本尊は秘仏で、天台宗における念仏信仰の祖、恵心僧都源信が、自刻したとされる千手観音さんを清水寺から頂戴しています。今は御前立ちの千手観音様を拝見できます。

本尊が千手観音で有名なのが京都の三十三間堂ですが、両脇には婆藪仙人と大弁功徳天像が祀られまして、これが千手観音の一般的な三尊形式と言われています。清水観音堂では、右側がお地蔵さんですが、外見的には鎧を身に着け右手に剣を持っています。こちらの仏像は武装したお地蔵さんなので『勝軍地蔵』と言われています。対して左手にあるのが『勝敵毘沙門天』です。いずれも清水寺由来の仏様です。

本尊が千手観音で有名なのが京都の三十三間堂ですが、両脇には婆藪仙人と大弁功徳天像が祀られまして、これが千手観音の一般的な三尊形式と言われています。清水観音堂では、右側がお地蔵さんですが、外見的には鎧を身に着け右手に剣を持っています。こちらの仏像は武装したお地蔵さんなので『勝軍地蔵』と言われています。対して左手にあるのが『勝敵毘沙門天』です。いずれも清水寺由来の仏様です。

清水観音堂を参拝するとみなさん気づかれるのが、左手に掲げてある大きな馬が描かれた絵馬です。一部かすれていますが中央部に白装束の人が正座しているのが見えるかと思います。ここに描かれているのが平盛久という平家物語にも出てくる武将です。盛久は京都で平家が栄華の頃でも熱心に清水寺にお参りしていたそうです。結果的に、平氏は源平の合戦で源氏に敗れて盛久も敗走したそうです。そんな時、鎌倉の由比ヶ浜で打ち首になりそうになったところ、『南無観世音菩薩』とお唱えしたら不思議なことにその振り下ろそうとした刀が折れて助かり死罪を免れました。盛久は『これは観音様のおかげ』ということで清水寺にますます信仰を深めたといいます。実はこの盛久がいつもお参りをしていたと言われているお仏像こそが、現在の清水観音堂のご本尊の千手観音だったという逸話もございます。

約3時間で根本中堂、開山堂、清水観音堂と、3つのお堂を参拝しました。おそらく数だけで言えば、50体以上の仏様にお参りしていることになります。根本中堂の十二神将さんも十二支に対応していたり、それぞれの方の干支の守り本尊をご覧になることができます。

例えば二十八部衆にしても、有名な阿修羅さんや閻魔大王もこちらにいらっしゃいます。皆さんがお名前を聞いたことがあるような方もいらっしゃるし、逆に名前も聞いたことのないインド由来の尊格もいらっしゃいます。ですから仏様を介してご自身にご利益をいただくというのは、縁を感じることだと思います。やはり1体でも多くの仏様にお参りをして自分と相性のいい縁のある仏様を見つけていただくというのもお寺まわりの楽しみではないでしょうか」

400年前から今も人々をひきつけてやまない寛永寺と上野の山。原野を切り開き、比叡山に倣い京都の鬼門を護るのみならず、天海大僧正の類まれな行動力と発想力で花開いた観光名所としての上野の魅力を再発見する貴重な機会に出会うことができました。

400年前から今も人々をひきつけてやまない寛永寺と上野の山。原野を切り開き、比叡山に倣い京都の鬼門を護るのみならず、天海大僧正の類まれな行動力と発想力で花開いた観光名所としての上野の魅力を再発見する貴重な機会に出会うことができました。

参加大学生の感想

伝教大師最澄の「依身(えしん)より依所(えしょ)」という言葉には、自分自身のいる場所や環境を整えて大切にしなさいという意味が込められています。その解釈を広げて考えれば、「場所」というのは人間にとって絶対的なもので、例えそこにあった建物が無くなっても変わらず、自分が死んだあとも残り続けるものだと思います。

比叡山は長く伝教大師最澄、そして天台宗の拠り所となっていますが、それは紛れもなく京の都と一体のものでありました。それが戦国の混乱した世において全山が焼かれ、政治の拠点が関東へと移っていこうとする中で、大きな改革が求められました。

慈眼大師天海はそんな波乱の時代に、100歳を超えてまで命の精一杯を燃やし続けた天台宗にとって偉大なる名僧であり、そして東叡山寛永寺は、徳川15代の世とそこから私たちの生きる近現代を直接結び付ける他に類を見ない激動の寺院です。

上野公園に足を踏み入れると、大都会東京の中にあって博物館や美術館が集中しており、緑と広い空間や噴水が西洋の公園を思わせる雰囲気でした。しかし観音堂と不忍池弁天堂の間を歩いていると、その風景とともにどことなく懐かしいような、親しみ深い一体感がありました。それもそのはず、この地はすべて、江戸が日本の中心都市となったときから比叡山と京都の雰囲気をそのまま再現した寛永寺の境内だったからです。最大で約30万坪、東京ドーム21個分の広さを誇った東叡山寛永寺は、その名の通り東につくられた比叡山なわけですが、その構想は細部に至るまで徹頭徹尾のものでした。

比叡山は長く伝教大師最澄、そして天台宗の拠り所となっていますが、それは紛れもなく京の都と一体のものでありました。それが戦国の混乱した世において全山が焼かれ、政治の拠点が関東へと移っていこうとする中で、大きな改革が求められました。

慈眼大師天海はそんな波乱の時代に、100歳を超えてまで命の精一杯を燃やし続けた天台宗にとって偉大なる名僧であり、そして東叡山寛永寺は、徳川15代の世とそこから私たちの生きる近現代を直接結び付ける他に類を見ない激動の寺院です。

上野公園に足を踏み入れると、大都会東京の中にあって博物館や美術館が集中しており、緑と広い空間や噴水が西洋の公園を思わせる雰囲気でした。しかし観音堂と不忍池弁天堂の間を歩いていると、その風景とともにどことなく懐かしいような、親しみ深い一体感がありました。それもそのはず、この地はすべて、江戸が日本の中心都市となったときから比叡山と京都の雰囲気をそのまま再現した寛永寺の境内だったからです。最大で約30万坪、東京ドーム21個分の広さを誇った東叡山寛永寺は、その名の通り東につくられた比叡山なわけですが、その構想は細部に至るまで徹頭徹尾のものでした。

我こそはこの時代における最澄、良源になってみせるという不屈の信念、そしてそれにともなう「まちづくり」と「文化・信仰」、ハードとソフトの両面から「場所」を整えようという類まれない天海大僧正の慧眼は、今もこの場所に訪れて歴史と文化財に触れる私たちに強く伝わっています。そして人々は今でも同じ花を見上げて昔と変わらず遠い過去や遠い場所に思いを馳せます。天海大僧正の整えたこの上野の地は、数え切れない人の想いが生き続ける拠り所でした。

前編では、本堂根本中堂で、寛永寺創建当時のエピソードを伺いました。

前編はこちら

寛永寺

〒110-0002 東京都台東区上野桜木1丁目14番11号

〒110-0002 東京都台東区上野桜木1丁目14番11号

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います