特集「一隅を照らす」

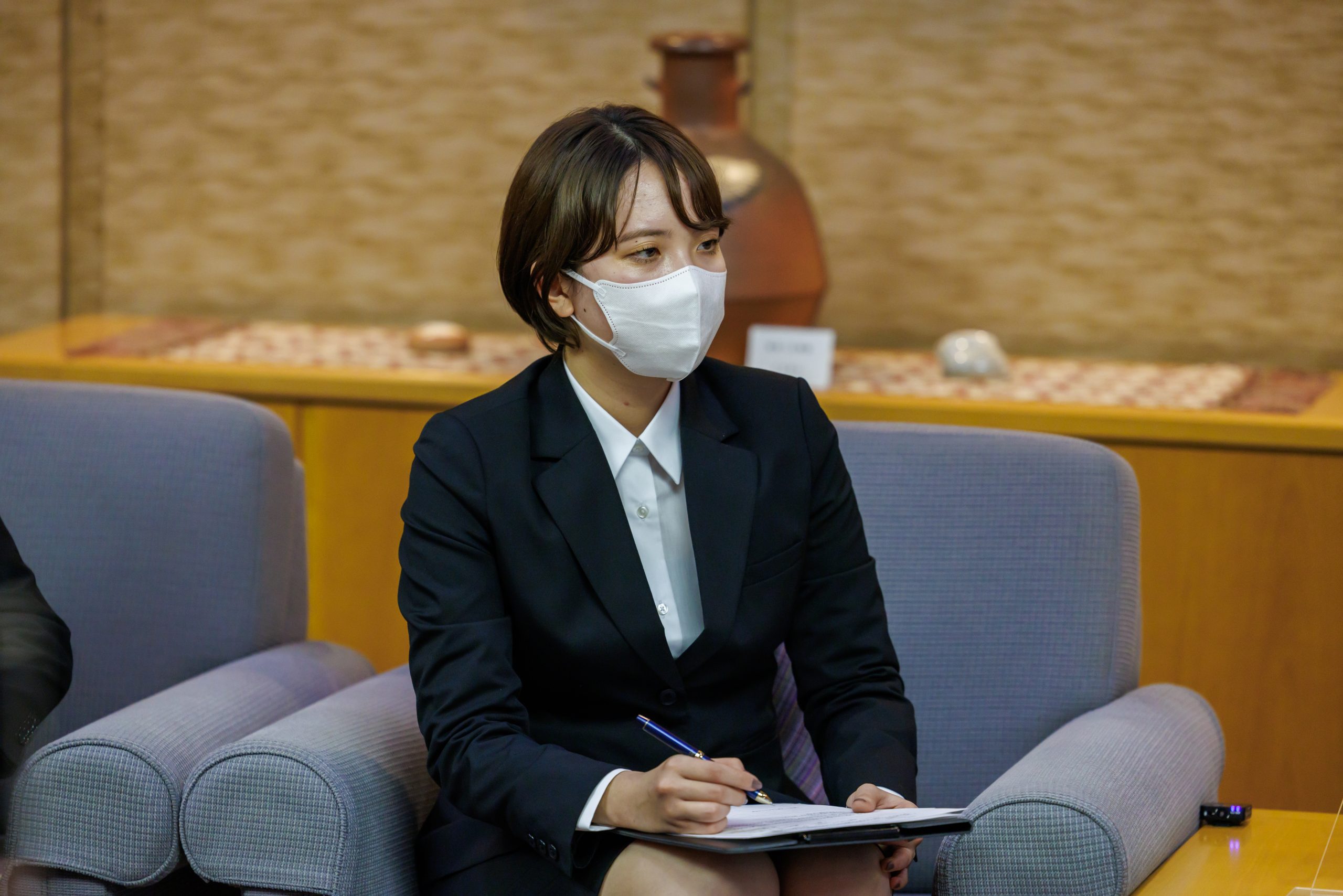

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員

京都府知事

西脇隆俊さん

京都府の西脇知事にはお忙しい中時間を頂戴し、大学コラボプロジェクト参加学生と文化伝承について語り合っていただきました。

(令和5年2月1日 ご訪問)

文化の伝承と文化施設の役割

さらに、皆さんが訪問されている、社寺も非常に重要な文化施設です。京都の、日本の社寺は西洋の遺跡と違い外側が残っているだけじゃなくて、そこで今も営みが行われているというのが大きな特徴だと思います。

ちょっと飛躍しますが、文化伝承のために一番重要なことは実は多くの人に関心を持ってもらうことです。関心を持ってもらい、文化施設に足を運んでもらえれば、拝観料・入場料などで維持管理のための資源も生まれます。VRの技術を導入するなど、見せ方の工夫も必要です。

そのように、文化施設はトータルに運営、維持管理していく必要があるのではないかなと思います。それが文化の振興・発展につながっていく。ですから、文化施設って非常に重要ですね。

文化の現場に足を運んでもらうために

京都は「生活の中に文化が根付いている」と言われています。社寺だってそこで生活の営みが行われていますし、茶道・華道も単なるお稽古事じゃなくて、お祭りとか祭事と切っても切り離せないですよね。それから食とか和装とか、伝統産業も続いている。それを文化庁の人たちが京都の地で、地域の生活文化・地域文化により焦点を当てた政策立案をするんです。そういう素晴らしい地域文化は京都だけではなく全国にありますから、まずは京都から、全国に焦点を当てるような活動がなされることにおいては、移転の意義がありますね。

それから、広報という意味においてのいい例ですが、国際会議や学会を京都で開催すると参加人数がとても多くなるそうです。これは岸田総理も明確におっしゃっておられますが「京都から日本文化を発信する」ことで発信にも厚みが出るし、多くの人を巻き込むことができる。ですから、京都、尚且つ社寺などを舞台にして、さまざまな文化の取り組み、営みを行うことによって、より取り上げられるとか、足を運ぶ人が多くなるなどまさに広報そのものですね。文化の発信の舞台としては京都というのは大きな意味を持っているし、それは京都のためだけではなく、日本全体の発信力の強化につなげる。それこそ、文化庁が京都にきたことの意義は発信という面においては非常にが大きいのではないかと思っています。

京都府域の文化の魅力

これは、一度でも足を運んでいただいた方には非常に実感してもらえると思います。天橋立で京都市内には5回も10回も訪れているという海外の方にインタビューしたところ、初めて天橋立を訪れた際に「どうしてもっと早く連れてきてくれなかったのか」と怒ってる(笑)。

今回のコロナの影響で近場への観光が見直されて、京都市内の人も含めて府域を訪れる人は増えています。「京都市内に行かないで」ではなくて、京都市内に来た方が、もう一泊、もうひと足延ばして府域を体感していただければ、と思っています。もちろん宿泊施設の整備などの課題はたくさんありますが、地道にやっていきます。それからインバウンドが京都市内に集中する、という問題を考えても、今後「分散」は非常に重要なキーワードになると思います。

持続可能な文化・観光政策

人々の生活と文化創出

(西脇知事)なかなか格調高い質問をして来られますね(笑)

例えば、京都には世界遺産に認定された社寺が複数あります。そのうち、金閣寺というのは一回焼失して再建されているので、実は遺跡ではなく新しいものだ、と言われたりもするわけです。でも、実は古さが評価されたわけじゃないのです。同じものを、もう一度作れる人材と技術と材料と、それがトータルで評価されました。やっぱり最終的には文化は「人」だと思います。

まあ、基本はやっぱり技術を人がどれだけ継承していけるのかということなので、やっぱり人材の育成が非常に重要です。文化伝承のためには失われちゃいけないものがあるわけですよね。けれど、今と同じやり方をずっと続けるわけじゃない。今はたくさん分業していますが、一人で複数の工程ができるようになるとか、いろんな新しい技術を使うとか、商慣習を見直すとか、どんどん工夫していく余地はあるのです。工夫することによって、引き継いでいくということです。

お忙しい中時間を頂戴できて本当によかったです。知名度が高く、国際会議などにおいては発信力が非常に強いということが印象に残りました。京都市中心部だけではなく、京都全域の文化・魅力を愛情持って語っておられ、楽しく感じました。観光においても、国際的な発信については京都がお手本ではないか、と考えていました。コロナ後大きく形を変えていく中で、「持続可能な観光」というお言葉が出てきて、また京都らしさを大切にされていくのだということを感じました。

知事は「人の営みも含めて文化」というようにおっしゃっておられましたが、「人々の生活の営みの中に文化の本質がある」ということを私たちもこの活動を通して強く感じてきましたので、そうした人々の生活の営みにも重点をおいた文化の発信を気を付けてやっていきたいと思いました。

改めて、「人づくり」というのが文化を伝えていくうえで大事なのだということを感じました。文化施設があると、どうしても文化が継承されている気になってしまうのですが、人の大切さを改めて強く感じることができました。

西脇知事 ありがとうございました!

インタビューの様子は映像でも公開しています

https://youtu.be/PITr3yKwrDg

あわせて読みたい

-

江戸の町とともに創建400年の節目を迎えた名刹「寛永寺」を再び訪ねる

-

1200年以上比叡山で育まれた天台密教を実際に体験できる「密教体験」を訪問する

-

慈覚大師円仁の教えが今に伝わるお寺「立石寺」を再び訪ねる

-

戦後日本画壇の風雲児『横山操』の回顧展(佐川美術館)を訪問する

-

お茶の文化が日常の中に溶け込む比叡山の麓・坂本で八十八夜のお茶摘みに参加する

-

約45年ぶりにご本尊・胎蔵界大日如来坐像が御開帳されている「平泉寺」を再び訪ねる

-

穏やかな日差しのもと執り行われた三千院門跡・御懺法講に参列する

-

50年に一度、ご本尊・薬師如来坐像のご開扉が執り行われた「瀧山寺」を訪ねる

-

奈良時代に開山した古刹・和歌山県日高郡の「道成寺」の文化財を学ぶ

-

令和6年12月07日(土)ご訪問

水間観音と地域を守る「水間鉄道」を訪ねる -

令和6年11月10日(日)大般若転読会に参列

除災与楽を祈る大般若転読会が執り行われた毘沙門天の聖地・「本山寺」を訪れる -

令和6年10月5日 ~ 10月30日(前期)(令和6年11月2日 ~ 12月1日(後期))

世界文化遺産登録30周年記念展「比叡山と平安京」(前期)が開催されている国宝殿を訪ねる -

令和6年5月18日(土)(春季企画展 令和6年4月20日~6月17日)

比叡山延暦寺国宝殿・春季企画展「延暦寺の宝物を守り伝える-修理・保存・継承-」特別見学 -

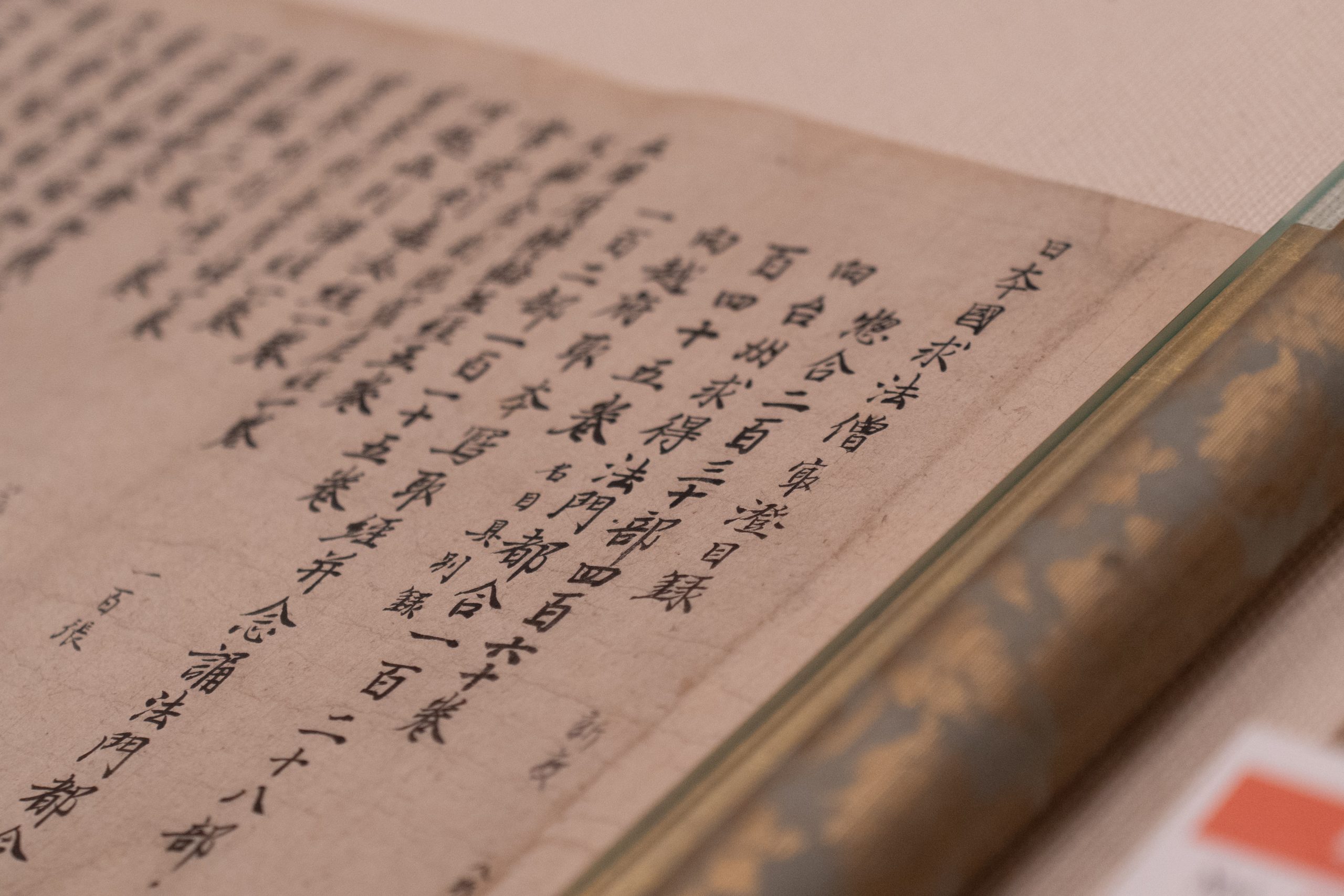

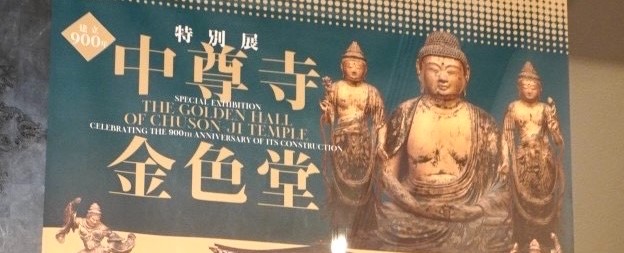

令和6年1月22日(月)(特別展令和6年1月23日~4月14日)

東京国立博物館・建立900年 特別展「中尊寺金色堂」内覧会にお伺いしました -

令和5年特別公開

曼殊院、再建された宸殿と国宝・黄不動を訪ねる -

令和5年7月1日(土)~9月30日(土)

書寫山圓教寺で90年ぶりに四天王像が魔尼殿よりもとの大講堂へ(簡・繁翻訳有) -

宮崎県の善正寺、王楽寺、萬福寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(宮崎県の寺院を巡る) -

京都大原にある三千院門跡、勝林院、来迎院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(京都大原の寺院を巡る) -

比叡山の麓、京都市の赤山禅院と大津市の東光寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(比叡山麓の寺院を巡る) -

岡山県のご寺院 常住寺・金山寺・餘慶寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岡山県) -

栃木県にある名刹、輪王寺・大慈寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(栃木県) -

源頼朝公や徳川家に愛された静岡県・愛知県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(静岡県・愛知県) -

伝教大師最澄の東国巡礼の足跡を辿る 群馬県の寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(群馬県) -

令和4年9月3日(土)~12月4日(日)

聖徳太子ゆかりの「椿堂」特別御開扉 -

奥州藤原氏の遺産、岩手 平泉 中尊寺・毛越寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(岩手県) -

京都 三十三間堂を映像でご紹介

国宝「三十三間堂」を巡る -

伝教大師御影供を映像でご紹介

伝教大師御影供 -

信州にある名刹、善光寺・大法寺・北向観音堂・光前寺を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(長野県) -

大分県国東半島宇佐地域「六郷満山」の5つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(大分県・六郷満山) -

東北を代表する名刹である立石寺をはじめ山形にある4つの寺院を映像でご紹介

お寺巡りプロジェクト(山形県) -

「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」の様子を映像でご紹介(東京国立博物館平成館/令和3年10月11日内覧会訪問)

特別展「最澄と天台宗のすべて」を訪ねる -

比叡山親善大使

森友嵐士さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 京都市長

門川大作さん -

音楽の力で元気を届けたい

ジャー・パンファンさん 小柳ゆきさん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会副委員長 滋賀県知事

三日月大造さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員長 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

鳥井 信吾さん -

伝教大師最澄1200年魅力交流委員会委員 武者小路千家第15代家元後嗣

千 宗屋さん