TOP

>

再興された北野御霊会

特集

再興された北野御霊会

本郷真紹

伝教大師最澄1200年魅力交流・大学コラボプロジェクトアドバイザー

(立命館大学教授・日本史/宗教史)

伝教大師最澄1200年魅力交流・大学コラボプロジェクトアドバイザー

(立命館大学教授・日本史/宗教史)

令和2年9月4日、京都・北野天満宮で北野御霊会(きたのごりょうえ)が執り行われた。15世紀後半に京都で起こった応仁の乱などによって途絶して以来、550年以上の年月を経て再興されたのである。

世は平安時代になり、怨みをのんでこの世を去った人物の霊が、自身を死に至らしめた人物だけでなく、周囲の人びとをも含めて、大きな被害をもたらすと観念されるようになる。政争での敗者の場合、その対象は当時の為政者(いせいしゃ)の一人ということになるから、当然その治世に禍がもたらされるのであるが、特に強くその被害が意識された最初の例が、平安京を開いた桓武天皇とその近親者に対する早良(さわら)親王の祟りであった。

早良親王は桓武天皇の同腹の弟で、東大寺、のち大安寺の僧であったが、兄帝の即位に伴い、還俗(げんぞく)して皇太子(皇太弟)の地位につく。ところが、桓武天皇の腹心で長岡京造営を担当した藤原種継が延暦4年(785)に暗殺されると、首謀者として身柄を拘束され、淡路に流罪と決せられる。潔白を訴えて飲食を絶った早良親王は、護送の途中に餓死という悲惨な最期を迎える。その後、天皇の近親者が相次いで亡くなり、また早良親王に代わって皇太子の地位についた安殿(あて)親王(のちの平城天皇)が病に倒れると、早良親王の怨念のなせる業であると取り沙汰されるようになった。

桓武天皇は何とかその怨念を鎮めようと、早良親王の墓を整備し、鎮魂のために陰陽師や僧を派遣し、墓守を置くなどさまざまな手立てを講じ、早良親王に対して天皇号を贈るという異例の措置までとることになる。さらに、親王の墓自体も淡路から大和に移されたが、それでも怨念は鎮まらず、桓武天皇崩御の際も、親王の祟りが強く意識されていた。

早良親王は桓武天皇の同腹の弟で、東大寺、のち大安寺の僧であったが、兄帝の即位に伴い、還俗(げんぞく)して皇太子(皇太弟)の地位につく。ところが、桓武天皇の腹心で長岡京造営を担当した藤原種継が延暦4年(785)に暗殺されると、首謀者として身柄を拘束され、淡路に流罪と決せられる。潔白を訴えて飲食を絶った早良親王は、護送の途中に餓死という悲惨な最期を迎える。その後、天皇の近親者が相次いで亡くなり、また早良親王に代わって皇太子の地位についた安殿(あて)親王(のちの平城天皇)が病に倒れると、早良親王の怨念のなせる業であると取り沙汰されるようになった。

桓武天皇は何とかその怨念を鎮めようと、早良親王の墓を整備し、鎮魂のために陰陽師や僧を派遣し、墓守を置くなどさまざまな手立てを講じ、早良親王に対して天皇号を贈るという異例の措置までとることになる。さらに、親王の墓自体も淡路から大和に移されたが、それでも怨念は鎮まらず、桓武天皇崩御の際も、親王の祟りが強く意識されていた。

当時の僧で唯一人、親王の霊を説得してその怨念を鎮める力をもつとされたのが、生前の早良親王とゆかりの深い興福寺の善珠(ぜんじゅ)で、桓武天皇はその力を頼り、善珠に僧正の地位まで与えた。その善珠が亡くなった延暦16年に、天皇の身体護持(しんたいごじ)に当たる十禅師(じゅうぜんじ)(※1)に任命されたのが最澄で、この年最澄は、十二年間の籠山を経て比叡山を下ることになる。以後、最澄は桓武天皇の厚い信任を得てその庇護を受け、日本天台宗の礎を築くに至るのである。

弘仁3年(812)に行われた法華経の長期間にわたる講説に際して最澄が掲げた願文で、歴代の天皇と並んで早良親王の極楽往生が祈願されるだけでなく、親王をはじめ横死した人物の諸霊に対し、国を護って栄えしめ、人民を利することが謳われている。これは注目すべきことで、単に怨霊を鎮撫(ちんぶ)して禍を除き、その追善を試みるだけでなく、逆に国土・国民を守護すべき存在となることを祈願しているのである。まさに「御霊」の出現をここに見て取ることができる。

10世紀に成立した天神信仰、周知のように、讒言(ざんげん)により大宰府に左遷され、彼の地で非業の最期を遂げた菅原道真の怨霊が、都に還来(げんらい)して天皇や貴族らを震撼させたことに由来し、やがて社殿が設けられ神として祀られる過程は、まさに御霊信仰の類例であることが理解される。菅原道真が生前に師と仰いだとされる延暦寺の尊意(そんい)(※2)は、道真の怨念を鎮撫する力をもっていた。天台座主の地位につき、また醍醐天皇の意を受けて活躍したが、『北野天神縁起絵巻』には、尊意が菅原道真の怨霊と対峙し、その災禍を避けるべく法力を振るった様が描かれている。

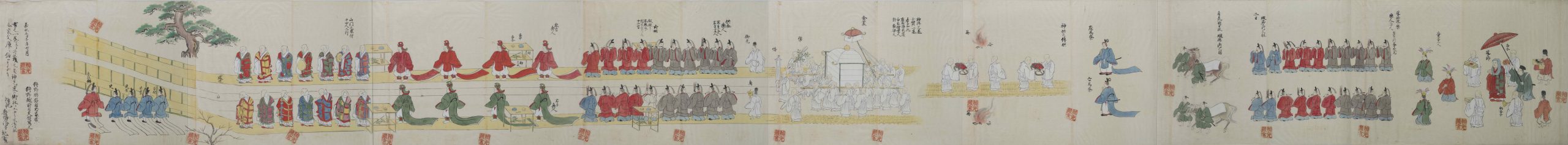

式年大祭遷宮図

毎年8月に行われた北野祭は、御霊会といった仏事に加え、神輿の渡御や走り馬、舞楽の奉納などで大いに盛り上がったが、15世紀半ばに、世情の混乱を受け一旦途絶する。江戸末期にその復興が試みられたが、程なく神仏分離が起こったことで、神事のみで斎行されてきた。まさにこの令和2年、再び御霊会の内容を盛り込んだ北野祭の再興が図られ、ついに実現するに至った。

令和2年9月4日の午前10時より、北野天満宮の神職の方々、延暦寺と曼殊院の僧職の方々により、北野御霊会は斎行された。

天台座主である大僧正森川宏映猊下(げいか)の御出座を仰ぎ、北野天満宮・橘重十九(たちばなしげとく)宮司による祝詞奏上に次いで、座主猊下が祭文を奏上され、玉串を奉奠(ほうてん)された。その後、延暦寺の講師・読師の二僧が拝殿に設えられた高座に登られ、問答の形式で山門八講の講会が執り行われたのである。

新型コロナ禍で世界が震撼する時代、加えて自然の脅威は深刻さを増し、いつまでも対立と抗争が収まらない時代であるからこそ、その終息を一同で祈念する場を構想された北野天満宮に対し、また、その趣旨に賛同され、座主猊下自ら御出座になった延暦寺と曼殊院門跡に対し、心から敬意を表すると共に、深く感謝の意を捧げたい。

(※1)十禅師

宝亀3年(772)に置かれた僧職。山林修行を通じて法力を兼ね備えた僧が任命され、天皇の身体護持の役割を負った。のち、内裏に伺候することから内供奉十禅師と称されるようになる。最澄は延暦16年(797)にこの職に任ぜられた。最澄が僧尼を統括する僧綱の存在を批判したことから、天台宗の僧にとってはこの(内供奉)十禅師職が、朝廷との関係に於いて重要な意義を有した。

(※2)尊意

第十三世天台座主。生前の菅原道真が師と仰いだことから、その怨念を鎮める力を有したと伝える。醍醐天皇の信任を受け、平将門の乱の鎮圧祈願などに尽力する。天慶3年(940)に亡くなると、僧正位が贈られた。大阪の天神祭では、天神(道真)の神輿とペアで尊意の神輿が設けられ、天神が荒ぶる際の備えとされた。

(※3)是算

平安中期の延暦寺の僧。最澄が建てた坊を西塔北谷に遷し、東尾坊と称したが、この是算が菅原氏の出身であったことから、北野天満宮の管理にあたるようになり、12世紀に京都の北山に別院が設けられて曼殊院と称された。是算は曼殊院の開山で、北野神社(天満宮)の初代別当とされる。

宝亀3年(772)に置かれた僧職。山林修行を通じて法力を兼ね備えた僧が任命され、天皇の身体護持の役割を負った。のち、内裏に伺候することから内供奉十禅師と称されるようになる。最澄は延暦16年(797)にこの職に任ぜられた。最澄が僧尼を統括する僧綱の存在を批判したことから、天台宗の僧にとってはこの(内供奉)十禅師職が、朝廷との関係に於いて重要な意義を有した。

(※2)尊意

第十三世天台座主。生前の菅原道真が師と仰いだことから、その怨念を鎮める力を有したと伝える。醍醐天皇の信任を受け、平将門の乱の鎮圧祈願などに尽力する。天慶3年(940)に亡くなると、僧正位が贈られた。大阪の天神祭では、天神(道真)の神輿とペアで尊意の神輿が設けられ、天神が荒ぶる際の備えとされた。

(※3)是算

平安中期の延暦寺の僧。最澄が建てた坊を西塔北谷に遷し、東尾坊と称したが、この是算が菅原氏の出身であったことから、北野天満宮の管理にあたるようになり、12世紀に京都の北山に別院が設けられて曼殊院と称された。是算は曼殊院の開山で、北野神社(天満宮)の初代別当とされる。