いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

元三大師を祀る青柳大師「龍蔵寺」を訪ねる

2022年7月2日 訪問

群馬県前橋市の人々に「青柳(あおやぎ)大師」の呼び名で親しまれるのが、青柳山談義堂院龍蔵寺です。

青柳大師の由来は、元三大師良源さまをお祀りすることから。毎年1月3日の縁日には大師堂が開かれ、多くの参詣者で賑わいます。

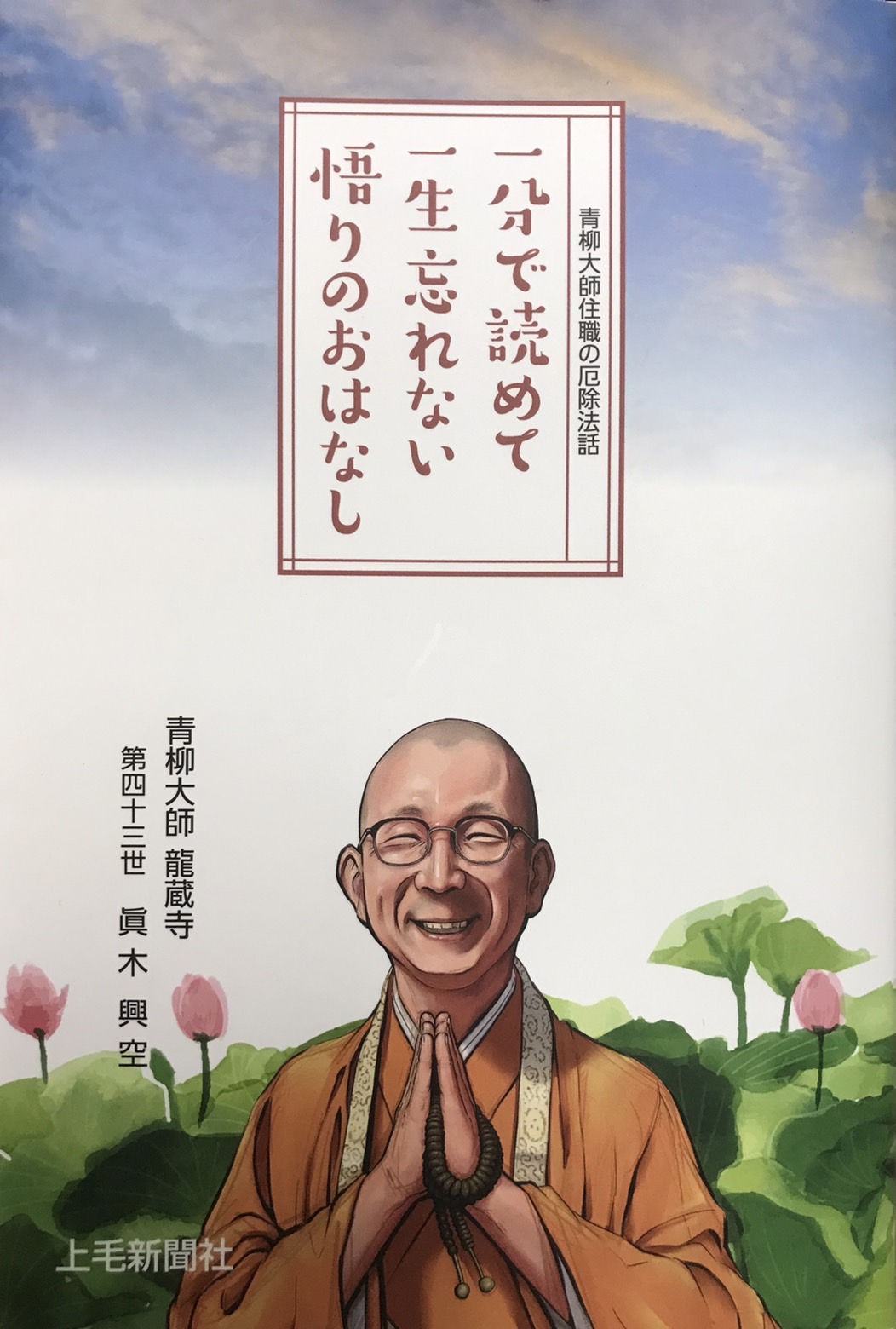

今回は眞木興空ご住職に、堂内を案内していただきました。

青柳大師の由来は、元三大師良源さまをお祀りすることから。毎年1月3日の縁日には大師堂が開かれ、多くの参詣者で賑わいます。

今回は眞木興空ご住職に、堂内を案内していただきました。

「この寺は日光山の開祖・勝道上人が延暦2年(753年)に開いた満願寺が始まりです。南北朝時代の貞治・慶安の頃(1362年〜1375年)に厩橋城(後の前橋城)が築城される際、鬼門除けとして現在地に移転しました。当時、この辺りには利根川が流れ、龍が潜む深い縁があることから「龍ヶ淵」と呼ばれており、寺号を龍蔵寺と改めたそうです。山号に含まれる談義堂院とは、僧侶の修行道場を意味します。この寺の中興の祖・豪尊は康暦2年(1380)に一大檀林を築き、関東八箇檀林に数えられました」

江戸時代の寛保2年(1743年)、再び火災で本堂や庫裡、寺宝などを焼失してしまいますが、延享3年(1746年)に前橋藩主・酒井忠恭によって再建されます。その後も代々の藩主が元三大師を信仰し、50石の寄進を行なっています。

江戸時代の寛保2年(1743年)、再び火災で本堂や庫裡、寺宝などを焼失してしまいますが、延享3年(1746年)に前橋藩主・酒井忠恭によって再建されます。その後も代々の藩主が元三大師を信仰し、50石の寄進を行なっています。

内陣の中心に阿弥陀如来、左に釈迦如来、右に薬師如来

「お釈迦様が前世、薬師如来様が現世、阿弥陀如来様が来世と、3体の仏様がいらっしゃるので、法事などでいらした方には、ずっといつでも仏様のお救いがありますよと話しています。ご本尊は江戸時代中期に造られたようで、彩色を施した衣を身に纏っていたそうです。来年に調査・修繕するので、年代や仏師など、詳しいことがわかるかもしれません」

本堂に隣接する大師堂へ

「左側の厨子には煤けて真っ黒な元三大師像をお祀しています。これには面白い語り伝えが残っています。江戸時代の天明3年(1783年)に浅間山が大噴火しました。近くの住民や利根川の河川敷で働いていた人にも命の危機が迫り、もうダメかと思った時に、どこからともなく墨染めの衣を着た僧侶が現れて、必死に祈願を始めます。そのおかげで危機を脱するのですが、いつの間にか僧侶は姿を消していました。どこのお坊さんだろう?人々は口々に話すうちに、この寺の元三大師像を思い出します。厨子内を見ると尊像は大汗をかいていたそうです」

中央の厨子には数珠繰りをしながら祈願する尊像が鎮座しています。1月3日には内陣にある2つの護摩壇で終夜、護摩が焚かれるとともに2体の大師像を拝することもできます。

中央の厨子には数珠繰りをしながら祈願する尊像が鎮座しています。1月3日には内陣にある2つの護摩壇で終夜、護摩が焚かれるとともに2体の大師像を拝することもできます。

「元三大師が如意輪観音の生まれ変わりと伝わっていますから、2体の観音様をお祀りしていると考えられます。なかなか調査が進まず、詳細をお話しできないのが心苦しいですが、そんなに喜んでもらえると嬉しいな」とご住職から笑顔がこぼれます。

昔から多くの人々の心に寄り添い、親しまれてきた歴史を感じることができる訪問でした。

参加大学生の感想

ご住職は法話をメールマガジンを通じて発信するという活動や、不登校・ひきこもり支援の会をお寺で開催されたりなど、地域の方々との交流やお手伝いを熱心にされているとのことで、お話を聞いていて非常に心が温かくなりました。

私たちのような若い世代が仏教から離れている要因の一つに"わからない"が大きいのではないだろうかと思います。

まず初めのきっかけとしてわかりやすい何かに触れるという機会はとても大切だと感じましたし、どの時代の人々もそのようにして仏教、宗教に触れてきたのではないだろうかと思います。

私自身もできることをして身近にある仏教の心を広めたいと思いました。

私たちのような若い世代が仏教から離れている要因の一つに"わからない"が大きいのではないだろうかと思います。

まず初めのきっかけとしてわかりやすい何かに触れるという機会はとても大切だと感じましたし、どの時代の人々もそのようにして仏教、宗教に触れてきたのではないだろうかと思います。

私自身もできることをして身近にある仏教の心を広めたいと思いました。

龍蔵寺

〒371-0057 群馬県前橋市龍蔵寺町甲68

〒371-0057 群馬県前橋市龍蔵寺町甲68

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います