いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

文化財の宝庫として知られる「鶴林寺」を訪ねる

2022年4月23日 訪問

兵庫県加古川市にある「刀田山鶴林寺」は、「播磨の法隆寺」と称されるほど、文化財の宝庫としても知られています。

また、創建当時は「四天王寺」の寺号だったことからも太子信仰の拠点として室町時代に最盛期を迎えたそうです。地場産業の栄枯盛衰と共に、時代の荒波にも揉まれながら住民の信仰を集め親しまれた「とたのお太子さん」。

お話はご住職の茂渡俊慶(しげとしゅんけい)師にお聞きしました。

また、創建当時は「四天王寺」の寺号だったことからも太子信仰の拠点として室町時代に最盛期を迎えたそうです。地場産業の栄枯盛衰と共に、時代の荒波にも揉まれながら住民の信仰を集め親しまれた「とたのお太子さん」。

お話はご住職の茂渡俊慶(しげとしゅんけい)師にお聞きしました。

寺伝によれば、聖徳太子が12歳になるころ、この地にいた渡来僧の恵便法師を探し当て、庵を結んだのが、このお寺の開基になります。太子伝暦では587年、日本書紀では589年とありますが、いずれにしても6世紀後半にはこの場所にあったことになります。恵便法師というお方は、廃仏派の物部氏からの迫害を逃れて、播磨一円の地を転々とされていたという伝説があるほどの高僧だったそうです。

恵便法師に学んだ聖徳太子は、蘇我氏が廃仏派を押しのけたことで、大阪の地に四天王寺を建立。この播磨にも刀田山四天王寺聖霊院を建てたと文献などからも推測されています」

刀田山四天王寺が鶴林寺と寺号をかえたのは、天永3年(1112年)に鳥羽天皇から勅額をいただき、勅願所として定められた時だといいます。

「この境内で最も古いお堂は、太子堂と常行堂で平安期の建築です。太子堂は本来は法華堂という名称で、常行堂と対になっています。この両堂は、延暦寺西塔にある天台式の伽藍の様式そのままです。全国でも一番古い天台伽藍と言われています。古い時代の建物が戦国時代の焼き討ちにも合わず第二次大戦でもすぐ近くに軍用の飛行場があったのですが、爆撃にも合わずその姿をとどめていることができたのは、仏様の功徳に感謝するしかありません」

太子堂

「この鶴林寺は文化財はたくさん残っていますが、当時は周囲から大事にされてきたかというと、必ずしもそうではなかったのかと思います。その大きな転機となったのが、三重塔の放火です。今でこそ、境内の周りには塀を巡らせてセキュリティもしっかりしていますが、放火事件のあった当時は、塀もなくて、夜中でも通り抜け自由。自転車やバイクも三重塔のすぐ横を往来することができました。つまり通勤通学路のようなものだったんですね。子供たちが国宝の本堂の縁側で鬼ごっこしたりと、平和な時代の光景が繰り広げられていたんです。

放火によって文化財に対する意識も変わりました。文化財を災害から守り、計画的に修復しようという方針を改めて強くしたのでした。

新しい宝物館では聖徳太子の特別展により、南北朝の時代に造られ重要文化財に指定されている『聖徳太子絵伝』八幅の掛け軸が展示されています。太子絵伝は日本中に伝わっていますが、この一幅目と二幅目が善光寺如来縁起になっているんですね。それが非常に特徴的です。この八幅の掛け軸の内、六幅が02年に盗まれ、最終的には取り戻しましたが、これまでのようなセキュリティでは立ちゆかないことが分かったのでした。その後堅固な新宝物館を建設することとなったということです」

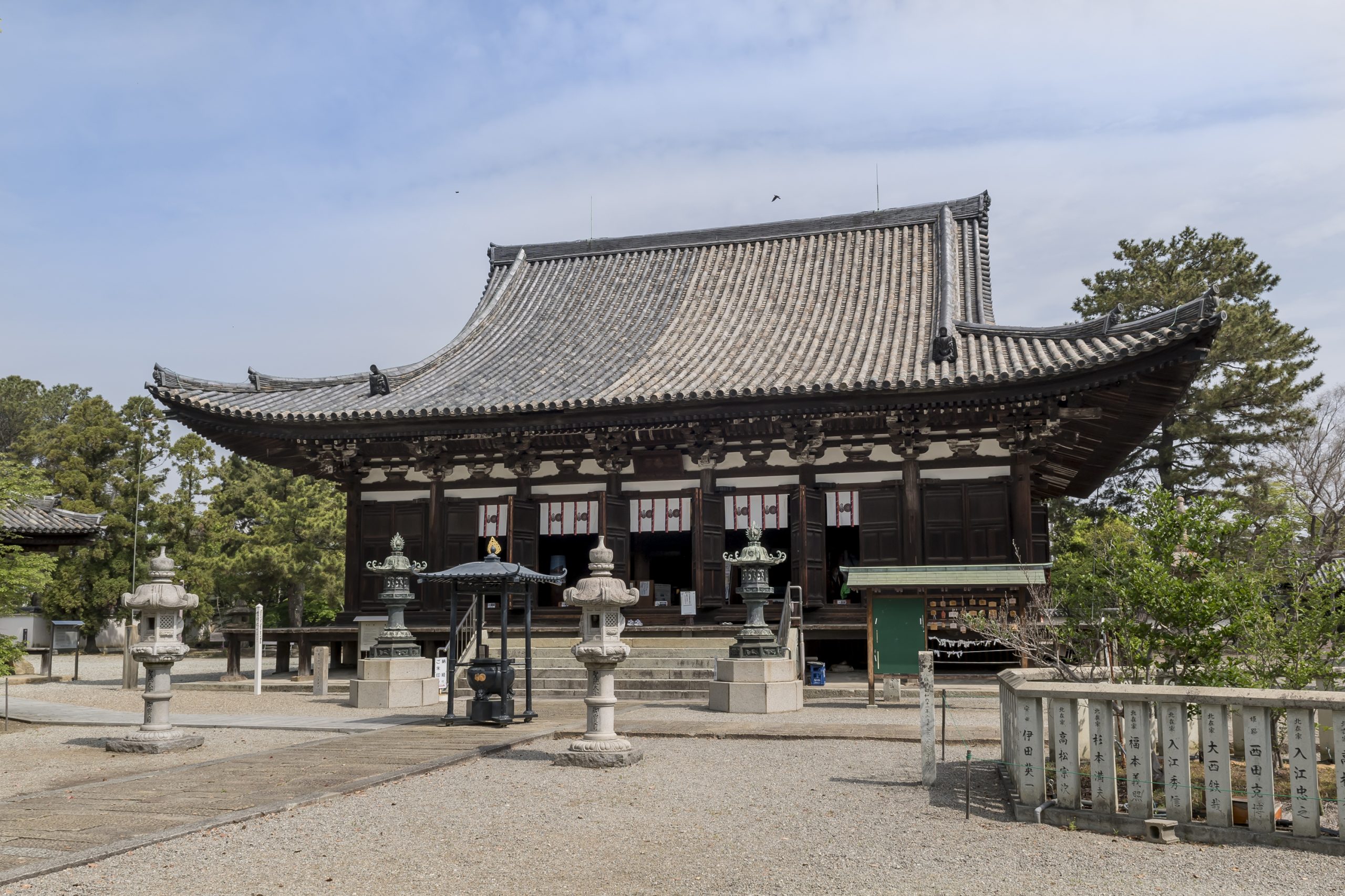

本堂

明治34年(1901年)に国宝に指定される。

和様と大仏様(天竺様)と唐様(禅様)が混然一体となっている建築様式として高く評価されているのが本堂。明治34年(1901年)にいち早く国宝に指定されていることからも極めて、播磨の職人による高い技術が用いられていたことが分かります。

創建されたのは室町時代の1397年。太子信仰最も華やかなりし頃で、本堂は元より、三重塔、仁王門など、主要な堂塔伽藍は室町期に造営が行われています。室町期はそれほど勢力を誇るお寺だったと思います。

今の境内もかなり広いですが、周辺の公園になっているところは、戦後の農地解放が実施されるまで残っていた寺領の跡地です。昔は境内との境界に環濠がめぐらされていて、当時の内堀の跡が公園として残っているわけです。外堀はかなり広くて半径3~5キロぐらいの規模のものが残っていたそうです。全盛期の室町期には今の加古川市の面積の7割ぐらいこの寺の領地だったようです。

今の境内もかなり広いですが、周辺の公園になっているところは、戦後の農地解放が実施されるまで残っていた寺領の跡地です。昔は境内との境界に環濠がめぐらされていて、当時の内堀の跡が公園として残っているわけです。外堀はかなり広くて半径3~5キロぐらいの規模のものが残っていたそうです。全盛期の室町期には今の加古川市の面積の7割ぐらいこの寺の領地だったようです。

ご本尊は宮殿内に納められたご本尊の他に4体の脇侍も祀られていて、それぞれに扉がある構造です。この宮殿内の秘仏は60年に一度ご開帳になります。実は宮殿よりも仏像の方が古いんですね。約1000年前のお像であるので平安時代の作とみられます。秘仏ですから、長らく本格的な学術調査はしていなかったのですが、平成9年に御開帳が迫っている時に、初めての本格的な調査をしました。その際に制作年代もわかり、すぐに国の重要文化財に指定されました。

ちなみに宮殿の秘仏について説明すると、真ん中は薬師如来さんですね。お座りの姿で左に薬ツボを持っています。右左が日光菩薩、月光菩薩。薬師三尊をお守りする形で、向かって右に多聞天。毘沙門天とも言いますが、一番左が持国天。四天王の2体をボディガード役で納めています。

『なんでこちらのご本尊は秘仏なのか』というのは、よく聞かれる話です。物理的な理由で言えば、御開帳をあんまりしないのは、この地が海に近く潮風が吹いてきますから、強い光や風を避けるという意味合いで普段は閉じているんじゃないかと考えられます。あともう一つは会えないという渇望感があった方が、会えた時の喜びも大きい。久しぶりに秘仏に会えるという特別感から多くの人に結縁してもらおうという狙いがあったんだろうと推測されます」

『なんでこちらのご本尊は秘仏なのか』というのは、よく聞かれる話です。物理的な理由で言えば、御開帳をあんまりしないのは、この地が海に近く潮風が吹いてきますから、強い光や風を避けるという意味合いで普段は閉じているんじゃないかと考えられます。あともう一つは会えないという渇望感があった方が、会えた時の喜びも大きい。久しぶりに秘仏に会えるという特別感から多くの人に結縁してもらおうという狙いがあったんだろうと推測されます」

新薬師堂へご案内いただきました

広大な境内には、江戸時代に寄進された「新薬師堂」も威光を放ちます。ご本尊の薬師如来に会いたい思いが募った願主により寄進されたこの堂舎は、お薬師さまにおすがりしたいという篤い信仰が結実した証として近年、注目されていると言います。

左から月光菩薩、薬師如来、日光菩薩

いわば第2本堂ともいうべき新薬師堂というのは、延宝6年(1678年)に大坂の医師であった津田三碩がご本尊の薬師如来が60年に一度しか開帳しない秘仏ということで、常にお姿を拝して御祈願できる薬師如来を勧請しようと寄進したと言われています。ご本人は完成する前に亡くなってしまったそうなんですけど、残りの人が見事落慶されて。このお堂と仏像は、新しく造営されたものではなく、どこからか移築されたのではないかと見られていますが、よくわかっていません」

新宝物館へご案内いただきました

新宝物館は、「播磨の法隆寺」にふさわしい圧巻の文化財が展示されているだけでなく、宝物館中央には、境内で最も古い太子堂の須弥壇と壁画や柱絵が創建当初のままに復元されています。

「こちらが復元した須弥壇になります。仏像群は当初から太子堂にお祀りされていた仏像です。平安末期の仏像です。四隅に所狭しと四天王まで並んでいました。板壁もそうなんですが、柱に凹凸があります。太子堂は鉋のない時代につくったものですから、当時と同じ技法を駆使して槍鉋を用いて再現しているからなんですね。実際に木の肌に絵を描いております。私たちも驚いたのはこんな派手な色だったのかということですね。現代人の常識からすると、平安期の板絵となると墨絵のようなものを連想するんですけど、どっこいパステルカラーといってもいいような極彩色を好んでいたのが分かります。こちらは昭和50年ごろに赤外線により内部の壁画の全貌がわかるようになりました。それから徐々に解像技術が上がることで、色についても蛍光X線というのを当てることで識別が可能になりました。

太子堂の内部は、お燈明の煤で真っ黒になっていますが、表面の壁には九品来迎図が、裏面には仏涅槃図が描かれています。こちらも復元した図を展示しています。ちなみに、涅槃図でお釈迦様に注目しますと、いわゆる涅槃図の構図として一般的な頭北面西ではない。お釈迦さまが箱枕をしていて、絵の下部に描かれる動物も獅子だけとシンプルです。日本で一番古い涅槃図が高野山の応徳涅槃図というのがありますが、構図的にはほぼ一緒です。涅槃図の定型が成立する以前のもので高野山とほぼ同じ時代のものだろうと言われています。

聖観音立像の全身が金でおおわれていことからある時、泥棒が「これは全て純金に違いない」と思い、寺から盗み出して淡路島に持っていき、火にかけて溶かそうと試みましたが、全く溶けませんでした。泥棒が腹立ちまぎれに金棒で観音様の腰を叩くと観音様が「あいたた」と声を発しました。それに驚いた泥棒は仏罰を恐れて寺に観音様を返して謝りました。その後、付近の住民は、この観音様を「あいたたの観音様」と呼ぶようになりましたが、叩かれたとき曲がった腰は元に戻らなかったという伝承が残っています。

実際、観音様は結構黒ずんでますが金の成分が残っていて、非破壊検査をすると、ほぼ全面から金の反応が出るそうです。薬師寺や深大寺にも白鳳仏が祀られていますが非常に人気が高いそうです。大事にお護りしたい仏様です」

文化財の維持管理には並々ならぬ努力と労力が必要だと痛感させられるだけでなく、広く開かれたお寺としての役割を果たしている鶴林寺。今も「とたのおたいしさん」と親しまれるのは、代々引き継いできたご住職たちの悪戦苦闘の歴史の賜物なのかもしれません。

学生たちの感想

鶴林寺は聖徳太子の創立とされており、太子信仰が盛んだった室町期がその全盛期とされています。ご住職の話によると、当時は加古川市一帯に多くの寺領があったそうですが、 戦国期に戦乱に巻き込まれないように織田方につきましたが、結果的に寺領は大きく失われることとなったようです。しかしながら戦乱を避け、寺領を手放す決断をしたからこそ、鶴林寺の堂塔をはじめとする貴重な文化財が、今日まで残っていることにつながったのではないかと感じました。

鶴林寺

〒675-0031兵庫県加古川市加古川町北在家424

〒675-0031兵庫県加古川市加古川町北在家424

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います