いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

創建当時を今に伝える 国宝「三十三間堂」を訪ねる

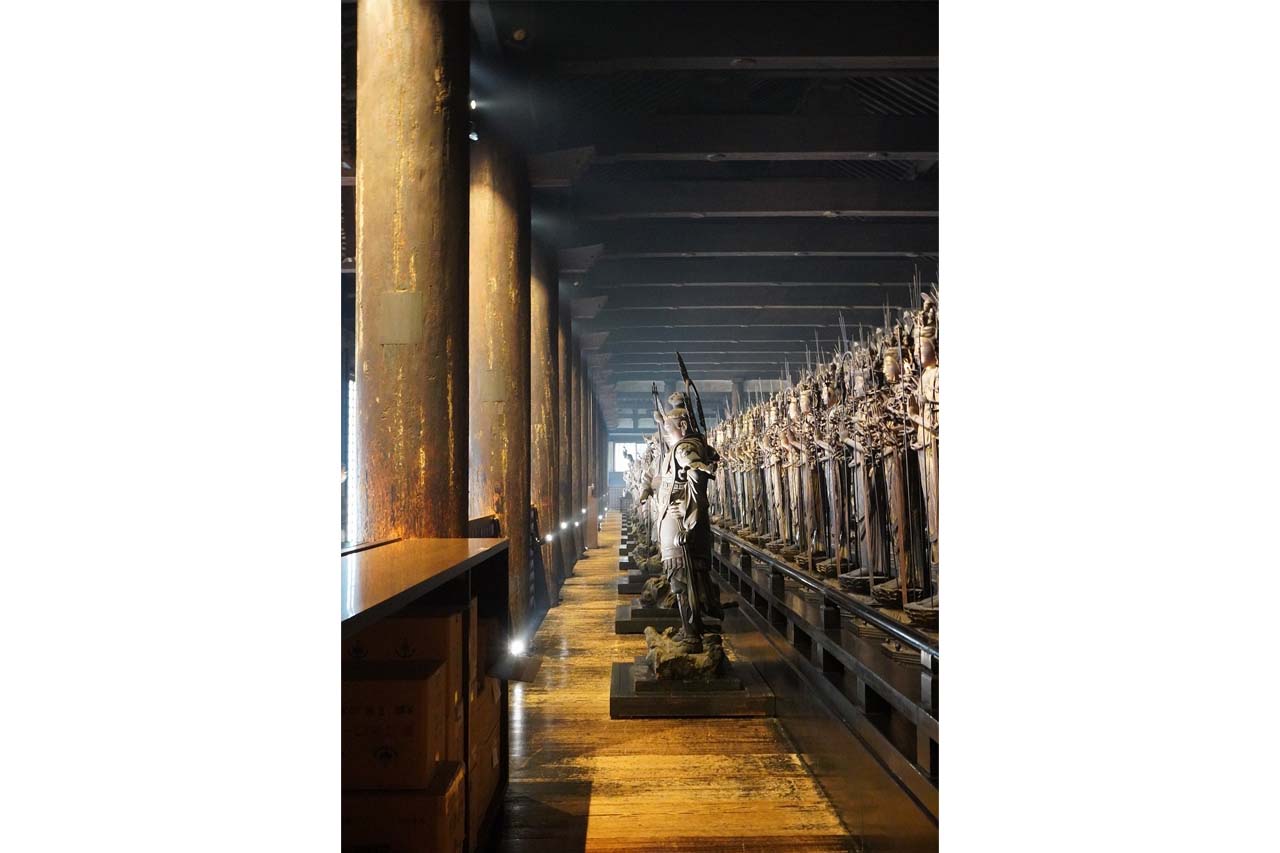

圧巻の長さを誇る本堂の幅は実に約120メートルを誇る蓮華王院。正面にあたる東側の柱が34本あり、その内陣の柱の間数が33あることから「三十三間堂」という名称が一般化しています。

その威風堂々たる本堂内に入れば、千一体の千手観音像が整然と並ぶ様子に圧倒されます。中央に祀られているのは、ご本尊である国宝の千手観音坐像。丈六と言われる像高335センチ。台座と光背を含めると実に約7メートルに及びます。さらにご本尊を護るように祀られている二十八部衆もご本尊の眷属として、実に迫力に満ちた躍動感と生命力を感じさせてくれます。

現在は、近くにある妙法院門跡に属する蓮華王院ですが、元々は長寛2年(1164年)、仏門に入った後白河法皇が住む「法住寺殿」の一角に建てられた仏堂でした。建長元年(1249年)に火災で焼失したものの後嵯峨上皇により再建され今日に至っています。それだけに、千一体の千手観音像は、創建当時の平安時代後期の作から、再建時に新たに祀られた鎌倉時代の作品が混在するほか、ご本尊の千手観音は運慶の実子である湛慶(たんけい)最晩年の作であることからも貴族と武士の両時代の美意識が融合された日本美術の最高峰と評されています。

その威風堂々たる本堂内に入れば、千一体の千手観音像が整然と並ぶ様子に圧倒されます。中央に祀られているのは、ご本尊である国宝の千手観音坐像。丈六と言われる像高335センチ。台座と光背を含めると実に約7メートルに及びます。さらにご本尊を護るように祀られている二十八部衆もご本尊の眷属として、実に迫力に満ちた躍動感と生命力を感じさせてくれます。

現在は、近くにある妙法院門跡に属する蓮華王院ですが、元々は長寛2年(1164年)、仏門に入った後白河法皇が住む「法住寺殿」の一角に建てられた仏堂でした。建長元年(1249年)に火災で焼失したものの後嵯峨上皇により再建され今日に至っています。それだけに、千一体の千手観音像は、創建当時の平安時代後期の作から、再建時に新たに祀られた鎌倉時代の作品が混在するほか、ご本尊の千手観音は運慶の実子である湛慶(たんけい)最晩年の作であることからも貴族と武士の両時代の美意識が融合された日本美術の最高峰と評されています。

「三十三間堂の仏様をご案内するときには、『静と動』という説明をさせていただいております。

雛壇に祀られ静かに佇んでいる千一体の観音様に対して、雛壇最前列に祀られている今にも動き出しそうな写実性に富んだ仏法の守護神として二十八部衆の対比がすべてを現しています。別の言葉で言い換えれば、母親の優しさと父親の厳しさ。両面をもって、私たちに何か問いかけているのかもしれませんね。

実はこの『静と動』の対比は、三十三間堂の歴史とも深く関係があります。

雛壇に祀られ静かに佇んでいる千一体の観音様に対して、雛壇最前列に祀られている今にも動き出しそうな写実性に富んだ仏法の守護神として二十八部衆の対比がすべてを現しています。別の言葉で言い換えれば、母親の優しさと父親の厳しさ。両面をもって、私たちに何か問いかけているのかもしれませんね。

実はこの『静と動』の対比は、三十三間堂の歴史とも深く関係があります。

一方の鎌倉期の二十八部衆は仏法の守護神ですので質実剛健といいますか、威風堂々とした男性的で猛々しいお姿をされているかと思います。この平安文化と鎌倉文化、公家文化と武家文化の結集が、三十三間堂の特徴と言えます。」

(左奥から)帝釈天王、大弁功徳天、千手観音坐像、婆籔仙、大梵天王

本堂の須弥壇中央に鎮座するのが、ご本尊の千手観音坐像です。このご本尊の手前側二十八部衆ですが、2018年に本尊の四方を婆籔仙(ばすせん)、大弁功徳天(だいべんくどくてん)、大梵天王(だいぼんてんのう)、帝釈天王(たいしゃくてんのう)が祀られ、雛壇最前列に配された眷属のうち、四天王は本尊近くの左右に祀られることとなりました。これは、最近の研究により教えの上で正しい配置が採用されました。

「内々陣の須弥壇の一番中央に座しているのが、ご本尊の千手観音坐像です。髪型は垂髪(すいはつ)といった形で髪を垂らしております。普通、大仏像を見ますと、螺髪といった形で渦巻きの形がぽつぽつとあったりしますね。あと、お地蔵様のように剃髪した丸い頭というものがあります。仏尊により髪型も衣服も装飾も様々です。

「内々陣の須弥壇の一番中央に座しているのが、ご本尊の千手観音坐像です。髪型は垂髪(すいはつ)といった形で髪を垂らしております。普通、大仏像を見ますと、螺髪といった形で渦巻きの形がぽつぽつとあったりしますね。あと、お地蔵様のように剃髪した丸い頭というものがあります。仏尊により髪型も衣服も装飾も様々です。

鎌倉時代の作である二十八部衆は、平安時代までの仏様と大きく違います。まず、お顔をご覧いただきますと、目がちょっと光って見えますね。これは玉眼といった作りで、ちょうど今でいうコンタクトレンズで、水晶を内からはめ込んでいます。それによって目がいかにも力を帯びているような、見ている方に何か訴えかけるものがあります。例外はありますが、そこが見分けていただく1つのポイントです。

また鎌倉時代以前の仏像と言いますと、釈迦如来像や薬師如来像のようにまっすぐ佇んでいらっしゃる細身の仏像が多く見られるが特徴です。リアリティに富んだ作風はあまりありませんでした。これが時代を経ると徐々にポーズや飾りに遊びが出て、写実的になってきます。実際に拝観してみましょう。」

また鎌倉時代以前の仏像と言いますと、釈迦如来像や薬師如来像のようにまっすぐ佇んでいらっしゃる細身の仏像が多く見られるが特徴です。リアリティに富んだ作風はあまりありませんでした。これが時代を経ると徐々にポーズや飾りに遊びが出て、写実的になってきます。実際に拝観してみましょう。」

後藤主事に案内いただいたのが、二十八部衆の神母女(じんもにょ)でした。やせ細ったか弱い老婆のお姿をしています。

そこで後藤主事から質問が。

「か弱く見えるお姿ですが1か所だけ力強さがみなぎっています。お姿のどこでしょうか?」

そこで後藤主事から質問が。

「か弱く見えるお姿ですが1か所だけ力強さがみなぎっています。お姿のどこでしょうか?」

後藤主事が続けます。

「神母女はちょうど、皆様の足元ぐらいを見つめています。その中で『私とともにぜひ幸せに』と観音様の世界にひたっていただいて、慈しみの心の温かな教えを皆様方に伝えて救いたいといった強い信念が、このか弱いお姿と相反しています。強い祈りの気持ちが宿っている合掌のお姿がこのお像の注目するところかもしれませんね。『不退転』という言葉がぴったりなお姿であり、拝観いただく1つのポイントかもしれません。」

創建当時の姿を今に伝える三十三間堂。観光や信仰のために寺院を開放しつつも文化財を保護していくという難しい課題についてもお話しいただきました。

例えば、こちらの千一体の千手観音像の体躯を見ていただくと赤褐色で、銅などの金属調に見えますよね。でも実際は、すべて白木のヒノキ材に黒漆で化粧をして、黒漆の上に金の箔を重ねてこの姿になっています。歴史の重みと息吹を重ね、多くの参詣の方がお線香にローソクに献ずることで、このような色合いや風合いに変わっていきます。

私たちが触れたからということではないですが、金箔が削げ落ちて地肌の黒漆が出てきたり、金箔のひび割れが自然体で残っています。日本の文化財の維持管理、保存というのは、こういった形で金箔が削げ落ちたところをそれ以上の劣化を防ぎ、そのまま保持することが求められるのです。

耳で仏の思いを想像しても、1+1=2にしかなりません。せっかくお越しいただいて、千一体の仏を見ていただく中で、2という想定内の答えを持ち帰るだけでは如何と思います。皆様方の心の琴線でくみ取って感じていただいたら、1+1の答えが5にも10にもなります。

生まれ育った環境も性別も老いも若きもそれぞれ違うわけですから、皆様の切り口で見て、感じ、心温めてもらうのが良いのではないでしょうか。三十三間堂の千一体の仏様は1000年余前から、今日の皆様方との出会いをずっとお待ちになっておられました。その仏様の森に包まれて、感じていただけたらと思っています。

お寺というのは、一つの癒しの場として捉えていただければいいのではないでしょうか。

癒しの場というと、例えば温泉に浸かったりとか、森林浴したりとか様々あります。三十三間堂もその選択肢の中に加えていただければありがたいです。そのためには参拝していただく皆様方には、想像の翼を広げていただければとお話ししています。」

お寺というのは、一つの癒しの場として捉えていただければいいのではないでしょうか。

癒しの場というと、例えば温泉に浸かったりとか、森林浴したりとか様々あります。三十三間堂もその選択肢の中に加えていただければありがたいです。そのためには参拝していただく皆様方には、想像の翼を広げていただければとお話ししています。」

常に参拝のすそ野を広げようと努力を惜しまない後藤法務主事の姿勢に、学生たちも胸に期するものがあったようです。

参加大学生の感想

後藤主事は拝観者の方々に対して、「それぞれが自由に仏教というものを感じてもらえたらいいのではないでしょうか。」とお話されていました。また「こちらから一方的に教えるのではなく、参拝の方々が感じたこと、考えたことを入口として、仏教の教えに関心を持ってもらえたらいいのではないでしょうか。」とお話いただいたように、関心というものは人から強制されて生まれるものではないと私も思います。

私自身、初めは仏教美術の美しさから仏教や歴史に関心を持つようになりました。それぞれがお寺に来て得た感動から、仏教や歴史の魅力に気づくという循環が必要なのではないかと感じました。

普段はお寺というものを遠くに感じているような方も、京都に来ればお寺を参拝し仏像を拝んでお賽銭を供えます。そのような意味で京都という場所は人々と宗教とをつなぐ役割を担っているのではないでしょうか。そしてその代表的な場所の一つが三十三間堂だと感じました。

私自身、初めは仏教美術の美しさから仏教や歴史に関心を持つようになりました。それぞれがお寺に来て得た感動から、仏教や歴史の魅力に気づくという循環が必要なのではないかと感じました。

普段はお寺というものを遠くに感じているような方も、京都に来ればお寺を参拝し仏像を拝んでお賽銭を供えます。そのような意味で京都という場所は人々と宗教とをつなぐ役割を担っているのではないでしょうか。そしてその代表的な場所の一つが三十三間堂だと感じました。

蓮華王院 三十三間堂

〒605-0941 京都府京都市東山区三十三間堂廻町657

〒605-0941 京都府京都市東山区三十三間堂廻町657

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います