いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

後白河法皇の御所聖跡「法住寺」を訪ねる

京都屈指の観光名所である「三十三間堂」こと、蓮華王院。

実は造営当初、後白河法皇の院所だったことで知られる「法住寺殿」の境内だったというのをご存じの人はあまり多くないかもしれません。

平安末期の摂関政治から武家社会へと移行する動乱期の久寿2年(1155年)に即位された後白河天皇。その3年後、譲位されて上皇となられてから御所に選んだのが法住寺殿でした。それまでの法住寺は、藤原為光公が永祚元年(989年)に夫人と娘の菩提をともらうために、創建されました。ところが、その後、不幸にして焼失。後白河上皇が再興し、その広大な敷地内に、日吉社や熊野社を勧請されて、新日吉社や新熊野社を造営されました。

実は造営当初、後白河法皇の院所だったことで知られる「法住寺殿」の境内だったというのをご存じの人はあまり多くないかもしれません。

平安末期の摂関政治から武家社会へと移行する動乱期の久寿2年(1155年)に即位された後白河天皇。その3年後、譲位されて上皇となられてから御所に選んだのが法住寺殿でした。それまでの法住寺は、藤原為光公が永祚元年(989年)に夫人と娘の菩提をともらうために、創建されました。ところが、その後、不幸にして焼失。後白河上皇が再興し、その広大な敷地内に、日吉社や熊野社を勧請されて、新日吉社や新熊野社を造営されました。

現在、法住寺に隣接する法華堂には、今も後白河法皇と法親王の御陵がありますが、敷地自体の管理は宮内庁が担当しています。しかし、現在も後白河法皇ゆかりのお寺として、妙法院門跡とともに、今もお勤めをしているとか。そんな由緒正しき門跡発祥の地としてだけでなく、新たなお寺のありようにも取り組んでいる赤松圭祐ご住職に貴重なお話をいただきました。

「法住寺はもともと後白河法皇の御所の跡地で、当時は東山山麓から鴨川の辺りまで。南北は六条通から八条通というこの広大な地域に『法住寺殿』という御所があってそこに法住寺や三十三間堂(蓮華王院)、あるいは新日吉神宮、新熊野神社が造営されました。後白河法皇は崩御されたのちは、法住寺の東側に隣接する法華堂と呼ばれる天皇陵に葬られました。法華堂は、浄土のある西側を向いています。この法華堂には運慶作とされる秘仏の後白河法皇像がございます。これも西方浄土の方向を向いて祀られています。

さらに言うと、後白河法皇は上皇時代に、平清盛に命じて造ったのが『蓮華王院 三十三間堂』です。先代の住職が子供の頃には、前の道路も朱の回廊もなく、簡単に行き来できました。当時、蓮華王院の東の扉は全て開いていたそうで、この法華堂から観音様がすべて見えたそうです。今はお堂の中に入って拝観しますね。でも本来は、天皇様のために造られているので、特等席は法華堂から拝むことを想定していました。

さらに言うと、後白河法皇は上皇時代に、平清盛に命じて造ったのが『蓮華王院 三十三間堂』です。先代の住職が子供の頃には、前の道路も朱の回廊もなく、簡単に行き来できました。当時、蓮華王院の東の扉は全て開いていたそうで、この法華堂から観音様がすべて見えたそうです。今はお堂の中に入って拝観しますね。でも本来は、天皇様のために造られているので、特等席は法華堂から拝むことを想定していました。

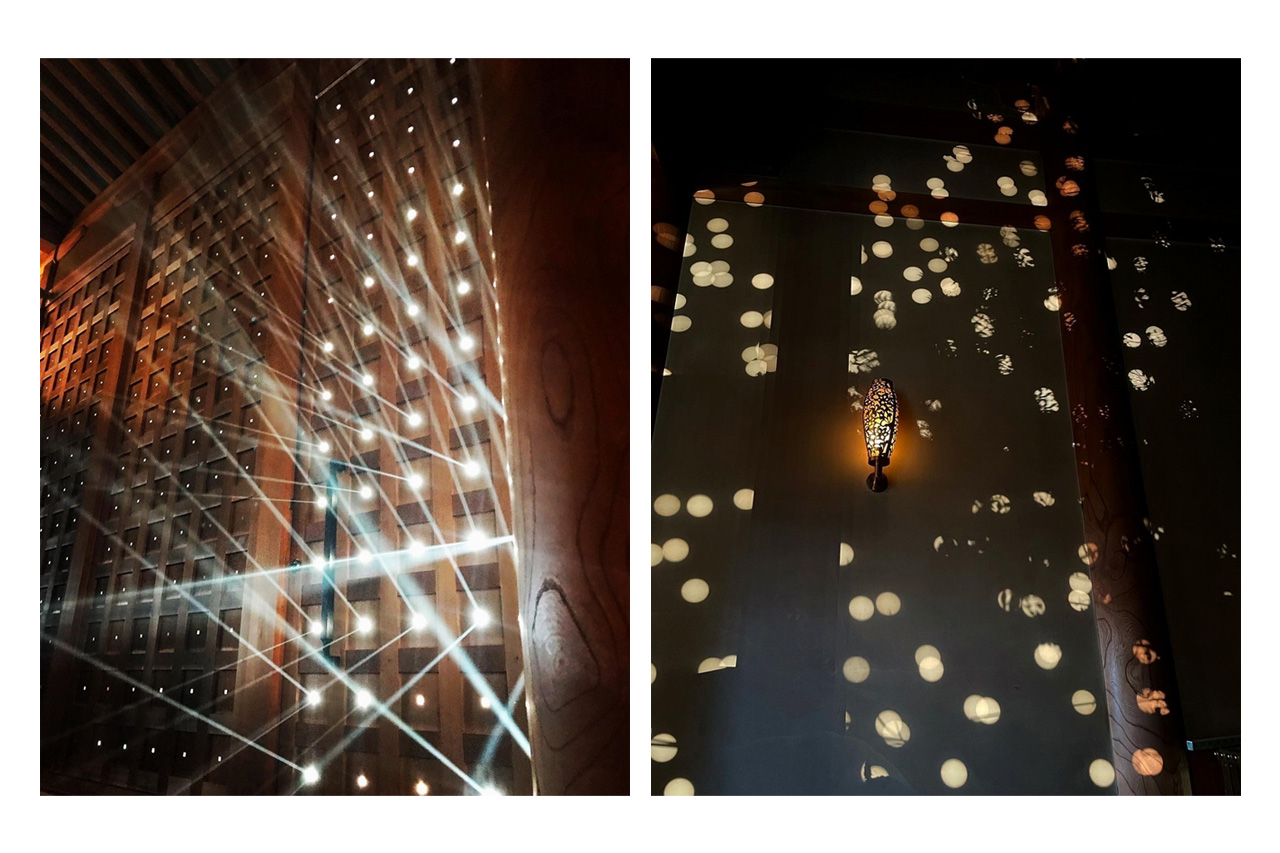

国や宗派を問わず、光は、神や仏といった超越的で聖なる存在の象徴として表現されます。本堂にあたる不動堂は、平成19年(2007年)に建立された中堂様式の堂宇。

「古いものを愛するのと同時に新しいものを発信する、というのが昔からの京都のならわしですから、この新しい本堂も平安時代に制作された身代わり不動をお祀りするという意味合いもありつつ、仏様の生きた光を取り込むことに成功したのではないでしょうか。外壁には1つ1つクリスタルが入っていて、太陽の光を取り込めるようになっています。ただお寺側からすると、本堂では護摩を焚いたりお参りをするので、薄暗いほうが良いのではということもありました。しかしガラスではなくクリスタルを用いることで、光の具合といいますか、採光具合がちょうどよかったのです。

クリスタルを通して光が差し込む本堂(ご提供・法住寺)

しかもクリスタルというのは、光が一方向からでなく2本の光に屈折して取り込むんですね。本堂に向かって左側が東、右側が西なので朝は左側から、夕方は西側から光が差し込んできます。夕方の場合ですと、最初は小指の爪ぐらいの光が畳を照らします。それは石が散らばっているようになっていて、だんだんと陽が沈むと光の部分の面積が大きくなり、だんだん上へ上へと上がって最終的にはこの天井に散ります。その小指の大きさのものが大体直径10センチぐらいの大きさになって光が入ってくると、単に光が入ってくるだけではなくて、自然の光ですので、光とその間に自然の木々があれば影がそこに映る。だから影が揺れている。いわば生きた光が入ってくるというちょっと珍しいお堂ですね。毎日の護摩の際には立ち込めた煙で光が線になり幻想的です。

この光がもたらす特別な空間に惹かれる参拝者の方もいらっしゃって、夕方や朝の時間帯を変えてお参りに来られていますので、結果的にはこういう造りにして良かったのかなと思います。」

この光がもたらす特別な空間に惹かれる参拝者の方もいらっしゃって、夕方や朝の時間帯を変えてお参りに来られていますので、結果的にはこういう造りにして良かったのかなと思います。」

ご本尊として祀られている身代わり不動尊は、慈覚大師円仁による一刀三礼の木像だったと伝えられています。その後、後白河法皇の念持仏として大切にされていたころ、寿永2年(1183年)11月に、木曽義仲が院の御所を襲撃。当時の天台座主であった明雲大僧正が義仲の軍勢が放った矢で命を落とすという源氏によるクーデター「法住寺合戦」が発生します。あやうく難を逃れた後白河法皇は、不動明王が明雲大僧正になりかわって助けてくれたと感激し涙したことから、「身代わりさん」として親しまれています。

「身代わり不動さんは、いろんな災厄をお守りくださっているというお不動様で、赤穂浪士の討ち入りで知られる大石内蔵助が隠棲中に、この身代りのお不動様に御祈願したことでも知られています。この法住寺の南側に滑石街道という道があって、大石神社につながります。当時そこを通って祇園・島原の遊郭に遊びに出かけているフリをして、その道すがらこの寺に寄られていました。祈願に来られたり、あるいは江戸時代ここは御陵のお護り寺だったので公家の方もたくさんお参りがあって、情報収集や会議をされたりとかをしていたんだと思います。

「身代わり不動さんは、いろんな災厄をお守りくださっているというお不動様で、赤穂浪士の討ち入りで知られる大石内蔵助が隠棲中に、この身代りのお不動様に御祈願したことでも知られています。この法住寺の南側に滑石街道という道があって、大石神社につながります。当時そこを通って祇園・島原の遊郭に遊びに出かけているフリをして、その道すがらこの寺に寄られていました。祈願に来られたり、あるいは江戸時代ここは御陵のお護り寺だったので公家の方もたくさんお参りがあって、情報収集や会議をされたりとかをしていたんだと思います。

本堂に連なる阿弥陀堂には、浄土真宗の開祖である親鸞にまつわる仏像や御像も祀られています。

「こちらの正面左手に祀られている阿弥陀様は、『親鸞聖人御作阿弥陀如来像』と言いまして、もとは、比叡山の西塔にあったお像です。これは親鸞聖人が比叡山で修行されていた18歳の時に自刻された阿弥陀様です。のちに親鸞聖人はこの阿弥陀様をご本尊として無量寿院を創立されました。その後、浄土真宗の仏光寺の信暁という高僧のお方が、比叡山が女人禁制であったことから『ぜひこの阿弥陀様を麓に下げていただきたい』と懇願され、渋谷という場所にあった仏光寺に祀ろうとされます。ところが由あって妙法院門跡の預かりとなり、明治には妙法院宮という方からここに移築して永代に渡って祀ることになりました。

親鸞聖人がまだ浄土真宗を開く前に比叡山で修行されていた時のことです。京都の六角堂へ毎晩百日間の回峰行へ向かわれますが、比叡山では修行僧は下山してはならないという規則がありました。そこで親鸞聖人はご自身で御像を彫って、これを留守番役に置いて自分は夜遅く六角堂に出かけて朝方にこっそりと帰って来られたそうです。ところが周囲の修行僧は不審に思うようになり、それが師匠の耳にも入ったそうです。

そこで、「おそばの振る舞いをして夜に出かけているか確かめてみたらどうか」という話になりました。修行僧が寝静まった頃を見計らって全員を起こしそばを出したところ、全員分がなくなったそうです。親鸞聖人への疑念は晴れたわけです。ところが実際には、親鸞聖人は六角堂へ回峰行をされていたそうです。その事情を知らずに帰ってきた親鸞聖人は、留守を預かっていた御像をみたところ、口元にそばがついていたそうで『そば喰いの木像』というお名前がつくようになったといういわれがあります。

さらに回峰行の95日目に、その親鸞聖人の夢枕に六角堂の観音様が聖徳太子に姿を変えて夢のお告げを受けました。それで発心されて浄土真宗を開いたということで、いずれもとても重要な仏様であります。

そこで、「おそばの振る舞いをして夜に出かけているか確かめてみたらどうか」という話になりました。修行僧が寝静まった頃を見計らって全員を起こしそばを出したところ、全員分がなくなったそうです。親鸞聖人への疑念は晴れたわけです。ところが実際には、親鸞聖人は六角堂へ回峰行をされていたそうです。その事情を知らずに帰ってきた親鸞聖人は、留守を預かっていた御像をみたところ、口元にそばがついていたそうで『そば喰いの木像』というお名前がつくようになったといういわれがあります。

さらに回峰行の95日目に、その親鸞聖人の夢枕に六角堂の観音様が聖徳太子に姿を変えて夢のお告げを受けました。それで発心されて浄土真宗を開いたということで、いずれもとても重要な仏様であります。

ここは天台宗のお寺ですが、浄土真宗の方は必ず「報恩講」というお勤めが毎年あるので、その時にはここに代参に寄られてお参りして帰られます。今でこそ、先ほどご紹介した『身代わりさん』のお不動様の名前で知られていますけれど、その当時は『そば喰いさん』と呼ばれたお寺でもあります。

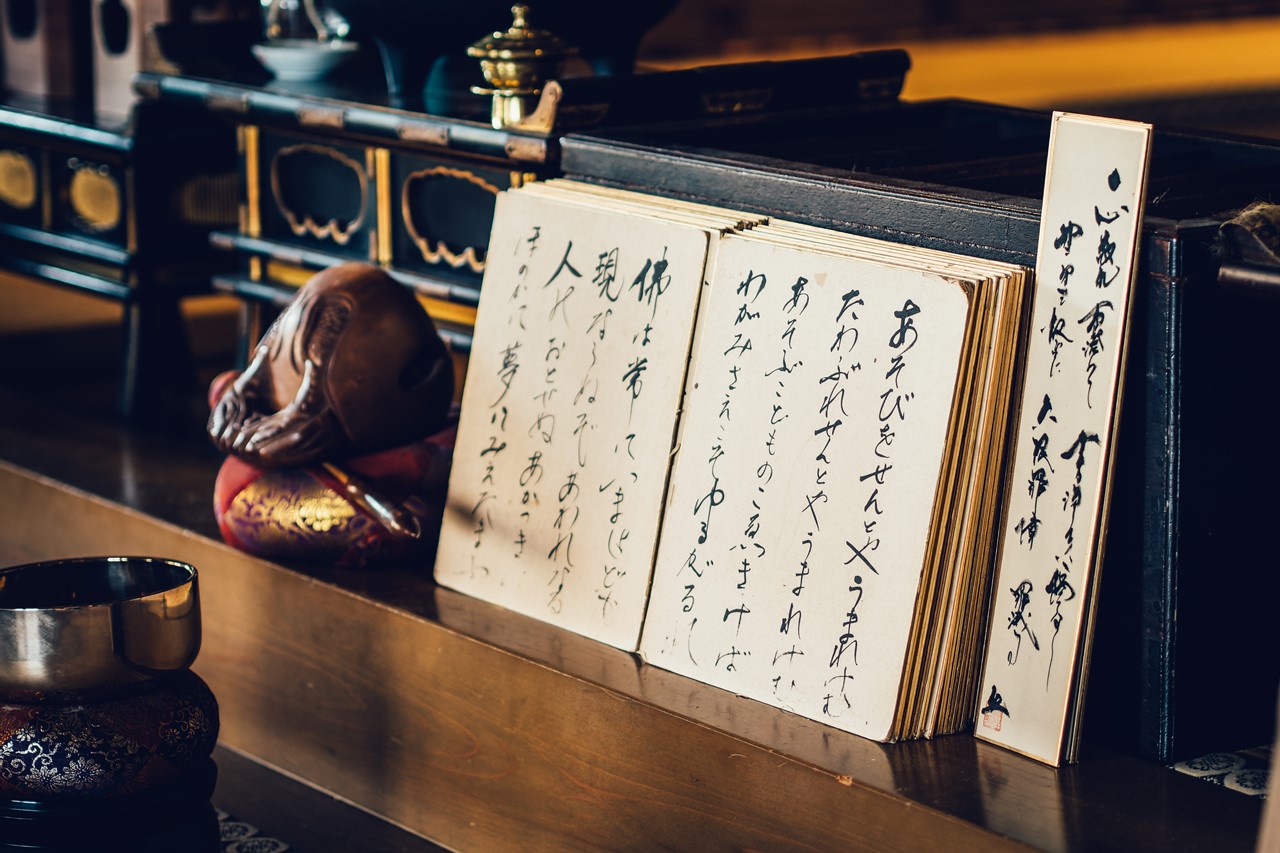

法住寺の参拝者の中には、御朱印を授かりたくて訪れる人も少なくありません。それもそのはず、赤松住職ご自身による絵が添えられた期間限定の御朱印など、趣向を凝らした意匠が御朱印ファンの中でも口コミで広がっているといいます。

「御朱印に絵を描くようになって、6年になります。御朱印に大根焚きの絵を描いたのが最初です。年間を通じた行事としては、節分や11月の『採燈大護摩供』の大きなお祭りがあった時は護摩木をたくさん奉納していただいていますが、やはり年々減少傾向にあります。そこで、御朱印に護摩木をつけてご奉納していただくようにしています。すると、参拝の時にお線香をお供えするように、護摩木をご奉納する方も増えてきました。

法住寺は信者寺なので、護持会という制度がとても重要です。この手書きの御朱印をご縁にして、会員の方が増えています。会員の方に毎月お送りしている御朱印には、新聞や少し言葉を添えた手紙をお送りするようにしています。とかく、密な関係が築きにくいご時世ですが、ちょっとした手書きの言葉があることで身近に感じることがあると思います。そのようなやり取りが会員の方々との関係につながっていると感じています。

法住寺は信者寺なので、護持会という制度がとても重要です。この手書きの御朱印をご縁にして、会員の方が増えています。会員の方に毎月お送りしている御朱印には、新聞や少し言葉を添えた手紙をお送りするようにしています。とかく、密な関係が築きにくいご時世ですが、ちょっとした手書きの言葉があることで身近に感じることがあると思います。そのようなやり取りが会員の方々との関係につながっていると感じています。

まさに「温故知新」を体現する法住寺のありかたは、次世代を担う若い参拝者にも大きくアピールしています。赤松ご住職の姿勢や言葉は今後のお寺を考える上で、何かしらのヒントを与えてくれる訪問でした。

参加大学生の感想

本堂は現代の新しい建築ですが、寺院建築の古い要素と現代建築の新しい要素によって建てられています。東西の壁には四角く切られた水晶がはめ込まれていて、時間帯や季節によってその光を変え、生きた光を本堂の中に届けています。

堂内で授与されている御朱印にはご住職が自ら描かれたイラストが描かれています。法要が行われるとその時その時に応じた凝ったデザインの御朱印を授与していらっしゃるということで、参拝に来られる方一人ひとりに丁寧に対応するというご住職の思いが感じられ、人とのつながりを大事にされているのだなと思うと同時に、一人ひとりに寄り添うというのがお寺の本来の姿なのかなと感じました。

堂内で授与されている御朱印にはご住職が自ら描かれたイラストが描かれています。法要が行われるとその時その時に応じた凝ったデザインの御朱印を授与していらっしゃるということで、参拝に来られる方一人ひとりに丁寧に対応するというご住職の思いが感じられ、人とのつながりを大事にされているのだなと思うと同時に、一人ひとりに寄り添うというのがお寺の本来の姿なのかなと感じました。

法住寺は仏様とのご縁だけではなく、後白河院や赤穂浪士といった人とのつながりを大切にされてきたお寺だと感じました。そのような伝統が、今のご住職の参拝の方々への丁寧な対応にもつながっているのだと思います。ご住職はインスタグラム(@keiyu0330)などの SNS も活用して、法住寺の魅力を伝える活動もなさっています。これからも天台宗の教えだけではなく、お寺に関わってきた人々の思いが多くの人に届いてほしいと感じました。

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います