いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

天台宗五ケ室門跡のひとつ「曼殊院門跡」を訪ねる

天台宗五ケ室門跡のひとつに数えられる曼殊院門跡。建築庭園ともに日本を代表すると言われる「桂離宮」と関係が深く、その意匠が似ていることから「小さな桂離宮」とも呼ばれています。

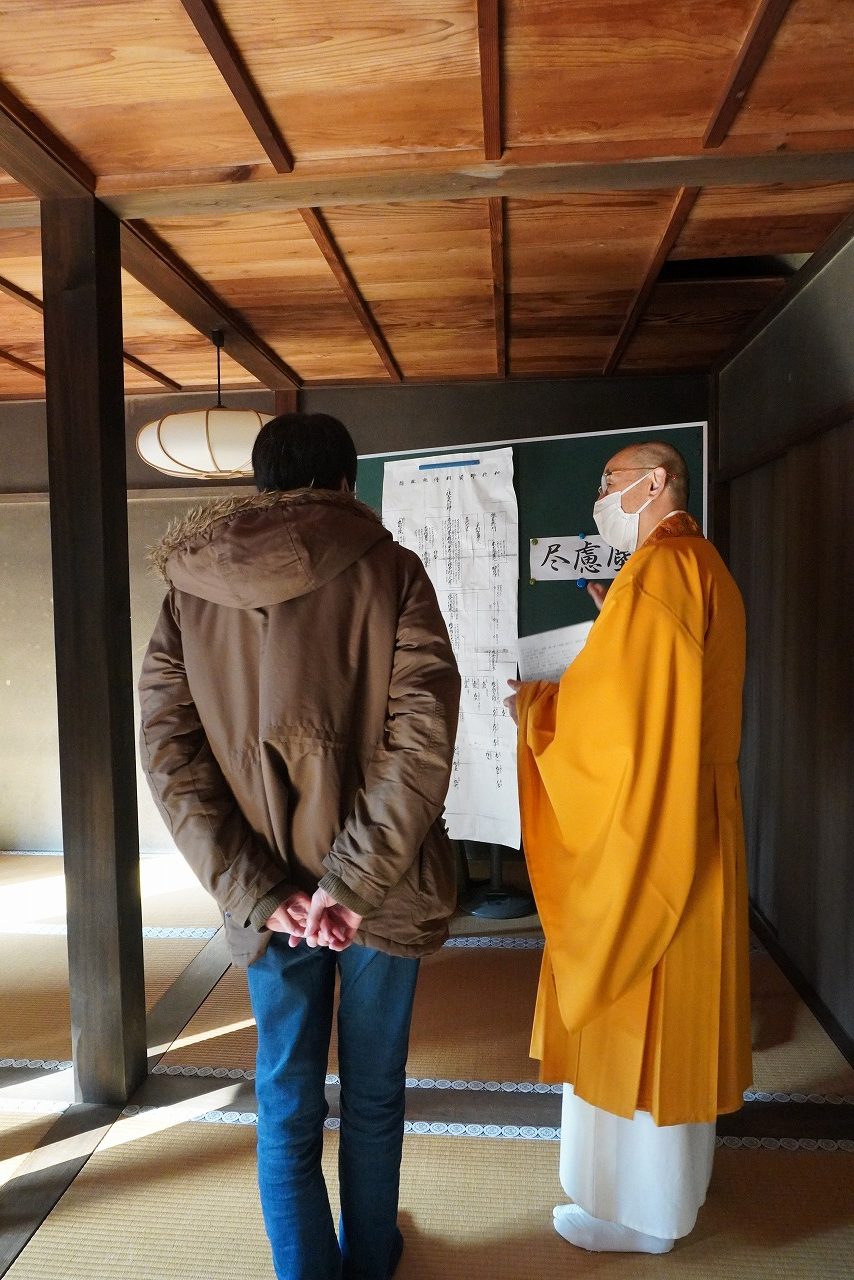

紅葉の名勝としても誉れ高い曼殊院の夜間拝観とライトアップを始められたのが今回ご案内していただく松景崇誓執事長です。昼間の静寂とは違う幻想的な雅の世界観に多くの参拝者も訪れています。現在150年ぶりの宸殿復興へ向けて再建している中、お話を伺いました。

紅葉の名勝としても誉れ高い曼殊院の夜間拝観とライトアップを始められたのが今回ご案内していただく松景崇誓執事長です。昼間の静寂とは違う幻想的な雅の世界観に多くの参拝者も訪れています。現在150年ぶりの宸殿復興へ向けて再建している中、お話を伺いました。

その後、天仁年間(1108~1110年)の時に、八代忠尋大僧正が寺号を比叡山にあった東尾坊の別院として、山の下に寺院を建立しまして『曼殊院』と改めます。さらに室町時代に入ると、足利義満が、曼殊院の地に、金閣寺の造営をすることとなりました。そこで、京都御所の近くに移すこととなります。

江戸時代初めに大きな転機となったのが、良尚法親王の入寺により、曼殊院が現在の地に移築されたことです。良尚法親王はどういう方かというと、お父様が桂離宮を造った八条宮智仁親王。後に、長男の八条宮智忠親王が桂離宮を完成させます。良尚法親王は智忠親王の弟で、次男にあたる。桂離宮と曼殊院は、親子兄弟が情報交換しながら造られていますから、同じ美意識で貫かれています。曼殊院が『小さな桂離宮』と呼ばれるのは、そのような歴史的な背景もあるのです。

兼好法師の徒然草にも詫び寂びに通じる話が第八十二段にあります。『薄い布で装飾した書物の表紙は、すぐに傷んでしまって困ります』という人がいたそうです。それに対して、和歌四天王のひとりである頓阿は『表紙の薄い布の上下がほつれてから。螺鈿細工の巻物は軸の貝が落ちてから味わいが出てくるのだ』と答えて感心したとの記述があります。

千利休秘蔵の灯篭のエピソードもしかりです。千利休が立派な灯籠をもっていたのを聞きつけ、豊臣秀吉が譲るように迫ります。そこで機転を利かせた利休は灯篭の笠の部分を壊して、渡すのを断りました。後にこの灯篭を親交のあった細川忠興に譲りますが、欠けることで灯篭がますます美を放つ。これが詫び寂びの精神です。

千利休秘蔵の灯篭のエピソードもしかりです。千利休が立派な灯籠をもっていたのを聞きつけ、豊臣秀吉が譲るように迫ります。そこで機転を利かせた利休は灯篭の笠の部分を壊して、渡すのを断りました。後にこの灯篭を親交のあった細川忠興に譲りますが、欠けることで灯篭がますます美を放つ。これが詫び寂びの精神です。

では具体的に見ていきましょう。まず、私たちがいる大書院は、日本の三大書院のひとつとされています。他には、桂離宮、西本願寺が数寄屋風書院の傑作として、高く評価されています。西本願寺には、八条宮智仁親王の長女、梅宮様が嫁いでいます。つまり、八条宮家一門が培ってきた宮廷の美意識が、日本を代表する庭や建築として、認められています。

平安時代までの貴族社会では寝殿造が主流でしたが、武家社会になり書院造が一般的になります。では数寄屋風書院の技術はいつごろから始まったのかというと、室町時代からです。現在の日本文化に引き継がれている文化の原点は室町時代を基点としているのではないでしょうか。数寄屋文化も室町時代からだんだんと技術が発達して洗練され、最高潮に達して熟成したのが江戸時代のはじめです。この時に造られたのが桂離宮、曼殊院、西本願寺です。ですが数寄屋文化は江戸時代に終焉を迎えました。文化の中心が江戸に移ったからです。江戸文化は、元禄に代表される絢爛豪華に尽きます。2つの文化は真逆の文化になってしまいました。

書院の前には、小堀遠州好みと言われる枯山水の庭園に目を奪われます。五基八燈の燈籠は天台宗における釈迦の説法を5つの時、8つの教えに分類した(五時八教)になぞられ、悟りの世界への憧憬が込められているといいます。庭の奥には滝石が配置されて、そこから階下に向けて白砂で川の流れを再現しています。翰島には樹齢400年余の五葉松。その東側には亀島が置かれ、鶴亀を表現。かたわらには蓬莱山に倣った築山が配され彼岸の世界の眺めることができます。また、小書院の縁の欄干の意匠は屋形舟をかたどっており、娑婆から彼岸の世界への旅を見立てることもできるでしょう。

こうした自然の地形を利用した数々のこだわりこそ、良尚法親王が目指した「古今和歌集」の世界観なのかもしれません。

その『塵慮儘』の精神が曼殊院の堂宇や調度品全体に及んでいます。小書院を訪れますと、室内の暗さに気づかれる方も多いでしょう。なぜなら、あえて壁を黒く塗っているからです。日本人は直射日光をすごく嫌います。間接照明のようなほのかな光に安らぎを求めます。ですから、障子を閉めて間接照明で過ごすのを好みます。やはり詫び寂びの精神です。

現在曼殊院では150年ぶりに宸殿を再建中ですが、宸殿とは歴代天皇陛下、皇室関係者の御位牌を祀る門跡寺院では中心となる施設です。かつては、大書院と大玄関をつなぐ場所にあった宸殿は、明治5年(1872年)に京都府立医科大付属病院の前身である京都療病院建設のため、明治政府に接収されてしまって以来、復興がかないませんでした。しかし、ようやく悲願がかない2022年5月末に、竣工されることとなっています。

「宸殿には、ご本尊の阿弥陀様のみならず、国宝である黄不動様を掛けようと計画をしています。日本の三不動のひとつに数えられる黄不動様ですが、他には、高野山の赤不動、青蓮院(門跡)の青不動になります。平安後期の作でして、元々は滋賀県大津市の園城寺(三井寺)の秘仏となっているお不動様を模写したものだと言われております。実は、2021年の秋に愛知県立芸術大学で、この黄不動様の模写を作ってもらっています。実際の黄不動様は頭部が欠損していますが、模写では全体を再現してもらっていますので、今後は御前立ちとして、宸殿に祀ろうと考えています。宸殿をお披露目する際には、京都国立博物館に寄託している国宝の黄不動様と今回制作していただいた模写の黄不動様の2幅を一緒に期間限定で公開できたらと思っています。」

しかし、数寄屋風書院造の至宝ともいえる曼殊院ですが、その堂宇の維持には多額の費用が必要だといいます。

「大書院から小書院にかけての屋根は、桂離宮と一緒で二重になっています。これは鳥の雁が二羽重なって飛んでいく様子に見立てていて、薄い屋根は厚さ3ミリの椹の板を重ねて敷き詰めたこけら葺きで軽さを表現しています。ただ、この薄さゆえに、20年ごとに葺き替えをしなければいけません。さらには、大書院の天井は船底天井になっていますが、小書院の天井は床差しの様式になっています。これも20年程度しかもちません。しかもこけら葺きの屋根は、動物が飛び込んでくることもしばしば。夜に庭を眺めているとわかりますが、ムササビが飛んだり、ハクビシンがいたりします。これが屋根の中に入って軒先の薄い化粧裏板を踏み抜くのです。

皇室とのゆかりが深いということで、歴代の天皇陛下も数多く訪れているという曼殊院。「小さな桂離宮」は宸殿の復興と共に、より話題を集めることになりそうです。

参加大学生の感想

建築だけでなく曼殊院全体における一貫したテーマが、古今和歌集の時代から伝わる日本人の美意識「わびさび」の具現化、そしてそのすべてにおいて一流の技術と熱意を持って意匠を凝らす「数寄」の姿勢でした。

日本は起伏に富んだ地形と四季によって豊かな自然が育まれる島国であって、たくさんの生命に溢れていると同時に、地震や台風を初めとした脅威も数多く、そのダイナミズムがすべての信仰の根源だったと思います。そこに仏教の「無常」の思想が結びついて、永遠の美よりも、桜のような一瞬の輝き、その儚さ・寂しさにこそ至上の美が凝縮されていると考えたのだと曼殊院に訪れて感じることができました。

曼殊院門跡

〒606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町42

〒606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町42

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います