いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

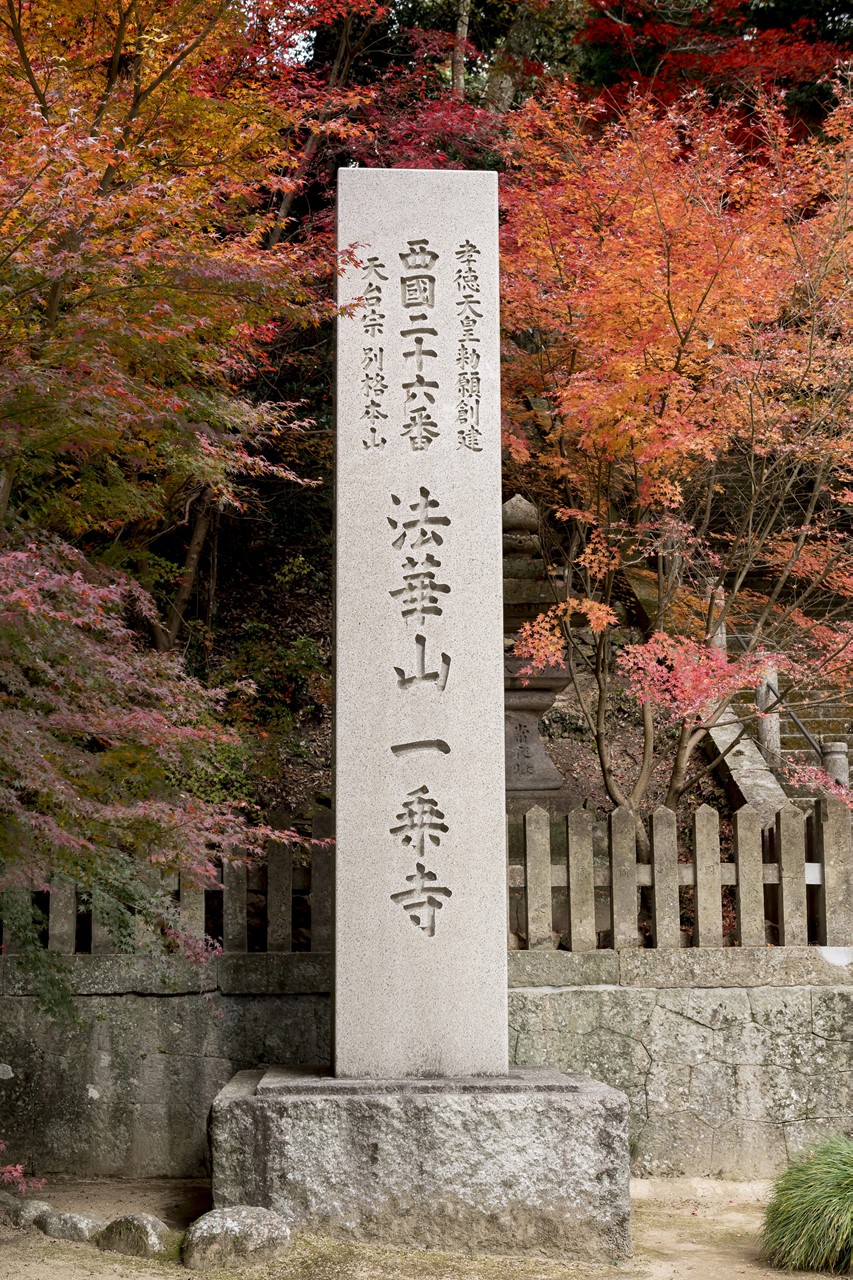

西国三十三所 第二十六番「一乗寺」を訪ねる

兵庫県加西市にある「法華山一乗寺」と言えば、日本天台宗の開祖である伝教大師最澄のお姿を含む「絹本著色聖徳太子及び天台高僧像」(国宝)を所蔵していることで知られる古刹です。最澄像といえば、一乗寺に所蔵されている肖像画が教科書にも掲載されているほどで、この肖像画こそが伝教大師最澄の寛大で柔和なイメージを多くの人に伝えているとも言えるでしょう。十幅の肖像画の中には、天台大師智顗や灌頂など、歴代の天台宗の高僧に加えて、「中論」を説いた龍樹、「西遊記」の説話で日本でも人気のある玄奘三蔵、日本仏教隆盛に導いた聖徳太子、最澄の弟子にあたる慈覚大師円仁なども描かれています。いわばインドで生まれた仏教が、中国で天台宗として体系化され、日本に伝わって花開いた法華一乗の教えの「系譜」を高僧たちの肖像画を通じて、表現しているといえます。

一乗寺を中心とする地域は、播磨平野の中心部に位置する播磨中部丘陵地として、県立自然公園に指定されるなど、豊かな自然にあふれています。四季折々の様々な花が境内を彩ってくれます。西国三十三所御詠歌にもこうあります。

「春は花 夏は橘 秋は菊 いつも妙なる法の華山」

「春は花 夏は橘 秋は菊 いつも妙なる法の華山」

その「石造笠塔婆」からほど近い場所には、年に2日公開される「宝物館」(公開日は4月4日と11月5日。それ以外の日は事前予約で拝観できます。)があります。650年開山を誇る古刹の一乗寺だけに、白鳳時代に造られたご本尊の御前立ちである「聖観音菩薩像」が祀られている中、複製の「絹本著色聖徳太子及び天台高僧像」など、飛鳥時代から江戸時代までの文化財が数多く保管されています。

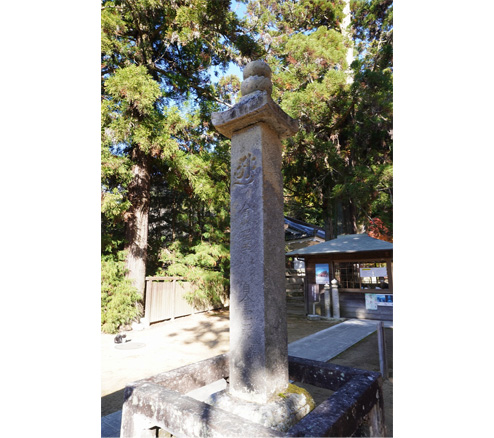

急勾配の石段の要所は、踊り場の平面になっており、自然の中で主だった堂塔が縦横に並ぶ景観は千紫万紅に尽きます。3層構造になっている境内の階段をのぼると、右手に見えてくるのが明治元年(1868年)に再建された常行堂です。さらに、階段を登りきると今度は、承安元年(1171年)に建てられた国宝の三重塔に圧倒されます。約900年もの間、空に向かって仰ぎ見る深い軒をたたえた壮麗な佇まいを今に遺し、参拝者も厳かな気持ちになります。

さらに、石段を上った先には、寛永5年(1628年)に再建された懸崖造りの本堂(通称・大悲閣)にたどり着きます。内陣には三間の大きなお厨子が並んでいます。中央には、重要文化財にも指定されているご本尊の聖観音立像が祀られています。左右には、不動明王と毘沙門天が納められていますが、すべて秘仏となっています。さらに、厨子の左右に祀られているのが二十八部衆と風神雷神です。二十八部衆は我々にもなじみやすい愛嬌のあるお姿で迎えてくれます。

本堂の裏手には手前から順に護法堂、妙見堂、弁天堂(いずれも重要文化財)、行者堂が並び、その雰囲気から厳しい修行生活の一端を垣間見られます。本堂から山奥に向かうこと200メートルほどの距離には、開山した法道仙人を祀る奥の院「開山堂」が立っています。

本堂の裏手には手前から順に護法堂、妙見堂、弁天堂(いずれも重要文化財)、行者堂が並び、その雰囲気から厳しい修行生活の一端を垣間見られます。本堂から山奥に向かうこと200メートルほどの距離には、開山した法道仙人を祀る奥の院「開山堂」が立っています。

創建から1400年以上と日本天台宗が開基される間に開山しながらも、その後、伝教大師最澄をお祀りする大寺院のみならず、西国巡礼の札所としても多くの参拝客が訪れる一乗寺の本堂にて、ご住職の太田實秀師にお話を伺いました。

仏教が庶民の間にも広まったのは鎌倉仏教が契機となっています。平安時代に広まった天台真言の教えをより簡単にわかりやすく説いたのが鎌倉仏教の特徴といえます。

このお寺は伝教大師をお祀りしていますから、鎌倉時代よりかなり以前の平安の仏教の在り方、つまり山岳仏教があります。播磨地方には、天台宗の寺院として姫路市の書写山にある圓教寺や加東市の播州清水寺も鎌倉時代以前の開基です。だから鎌倉時代になるまでの平安の仏教のあり方、山岳仏教により一乗寺も山の中にあるわけです。

では伝教大師最澄が何を伝えたかと言いますと『法華経』というのをお伝えになりました。法華経を中心に仏法を考えていくというのが天台宗の考え方です。ですから天台宗はまず第一義に法華経ありきの教えといえましょう。

では伝教大師最澄が何を伝えたかと言いますと『法華経』というのをお伝えになりました。法華経を中心に仏法を考えていくというのが天台宗の考え方です。ですから天台宗はまず第一義に法華経ありきの教えといえましょう。

そして日本の仏教の基本ができました。特に天台真言が持ち帰った主な経典の教えは、鎌倉時代になって初めて日本の国全体に伝わっていくようになりました。それが最澄と空海の中国へ行って帰って来られた大変大事な点です。平安時代の場合はそういうことがまだまだ一部の貴族にしか伝わっていませんでしたが、鎌倉時代になると親鸞や法然といった祖師によって、いろいろな仏法ができまして、仏法をできるだけ簡単にして、庶民にもわかるように教えを説きました。いわば、日本の仏教の原点は伝教大師最澄と弘法大師空海から始まっているのです」

「日本の庶民の間で広まったのが観音信仰です。観音様におすがりすれば助けていただけるという大変ありがたい仏様です。その観音様をご本尊とする天台宗と真言宗の三十三カ寺を結んで巡礼をする『西国巡礼』の二十六番札所に一乗寺はなりました。二十五番は隣の清水寺、二十七番は隣の書写の圓教寺というふうに、兵庫県では3カ寺が札所になっています。

2018年に草創1300年を数えた西国三十三所巡礼。今も多くの庶民が参拝する一乗寺には、草創当時からの素朴な信仰心が息づいているのではないでしょうか。

参加大学生の感想

国宝の三重塔は平安時代末期(1171年)の建築で、塔の先に付いている相輪が大きく、また上の層にいくにつれて細くなっていく逓減率が高いという古い特徴を持っている一方で、蟇股という技法が塔に使われた現存最古の事例でもあり新しい要素も見える建築史上重要な塔で、平安時代の面影を今に残す貴重なものだと感じました。

一乗寺で注目すべきは四体もの白鳳仏を所有していることです。文献からは平安時代末期には現在の位置に法華山寺(一乗寺の旧称)があったことが分かっていますが、それ以前のことは不明です。しかし、一乗寺のある地域には飛鳥時代の寺院跡の遺跡が多く存在しており、一乗寺自体も寺伝では飛鳥時代後期の白雉年間の創建ということで、日本に天台宗が伝わる百年以上前からの歴史があるのかもしれません。

他の天台宗の寺院を訪れた時にも思うことですが、天台宗の寺院には伝教大師最澄が日本に天台宗を伝えた平安時代初期より古い歴史を持つお寺が少なからずあり、もとあった信仰を取り込んでいくような力があったように見えます。一乗寺は律宗とも関係が深かったようで、鎌倉時代の西大寺の律宗僧叡尊や後醍醐天皇の側近であった南北朝時代の真言律僧文観もこのお寺を訪れていると伺いました。一乗寺にもこのような多様な信仰を受容し取り込むことのできる天台宗の寛容さを感じることができる歴史が残されていました。

一乗寺は山や自然を大事にする、多様な信仰を取り込むといった、天台宗の特徴がよく表れた寺院であると思います。四季折々の風景が楽しめるというのも、一面では自然を大事にする天台宗の山寺ならではの魅力なのかもしれません。

一乗寺は山や自然を大事にする、多様な信仰を取り込むといった、天台宗の特徴がよく表れた寺院であると思います。四季折々の風景が楽しめるというのも、一面では自然を大事にする天台宗の山寺ならではの魅力なのかもしれません。

法華山一乗寺

〒675-2222 兵庫県加西市坂本町821-17

〒675-2222 兵庫県加西市坂本町821-17

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います