いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

日本最大の元三大師を祀る「深大寺」を訪ねる

東京都内では、浅草寺に次ぐ古刹として知られ、東日本最古の国宝仏を祀る調布の「深大寺(じんだいじ)」。境内は国分寺崖線と呼ばれる崖から溢れ出る湧き水が川や滝にも利用されていることでも知られます。参道周辺には名物「深大寺そば」の店が20軒ほど点在し、連日、多くの参拝客が訪れています。古くから水神信仰の霊場として親しまれており、鎌倉時代には国の安寧鎮護を担う役割から、東国における天台寺院の要衝として、像高約2メートルを誇る日本最大の肖像彫刻「元三大師(がんざんだいし)像」が造像されました。今も年間約200万人が参拝に訪れる人気のスポットです。

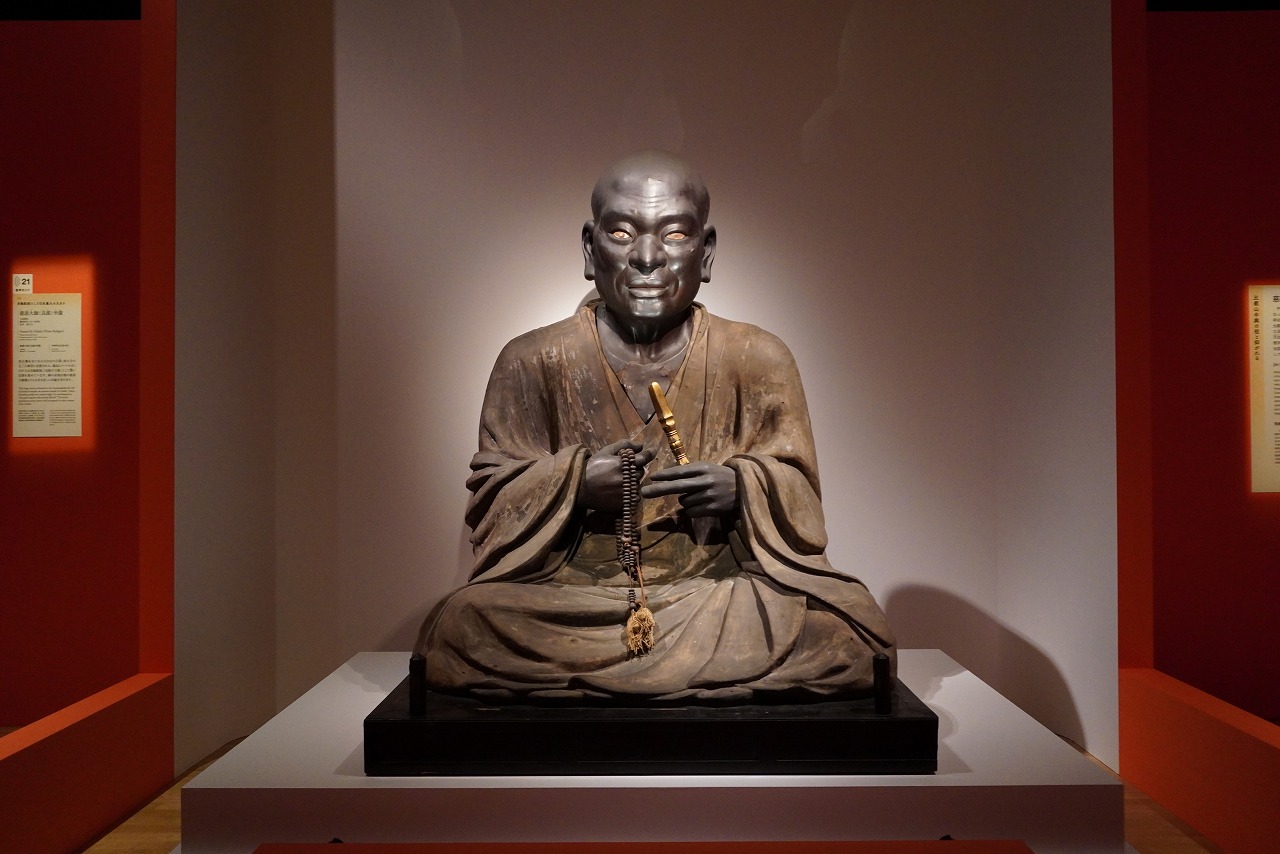

巨大な元三大師像は、新型コロナが猛威を振るった令和3年、東京国立博物館の伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」に205年ぶりに「出開帳」されたほか、胎内仏である「鬼大師」像も11月に特別公開されました。

巨大な元三大師像は、新型コロナが猛威を振るった令和3年、東京国立博物館の伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」に205年ぶりに「出開帳」されたほか、胎内仏である「鬼大師」像も11月に特別公開されました。

それから30年、地元有志の方のご協力もあって、現在はお寺の法務の一環として蕎麦畑作業もしています。お坊さんの仕事として農作業も重要な仕事だと、口を酸っぱくして言っています。

どちらが大変か尋ねると一様に『畑だ』と言いますよ。1日農作業すれば心身ともに疲れ果てます。このあたりは農家が多いので、『みんなこうやってお檀家さんがお寺を支えてくれている。いい加減な法事はできないだろう』と発破をかけています。そう言うと、皆、骨身に染みるみたいです。お寺というのは、支えてくれる人がいて成り立つもの。やはり僧侶は支援してくださる方々に感謝し祈っていかなきゃいけない。30年かかってやってきた蕎麦の栽培を通して先代の志を継いでいます。

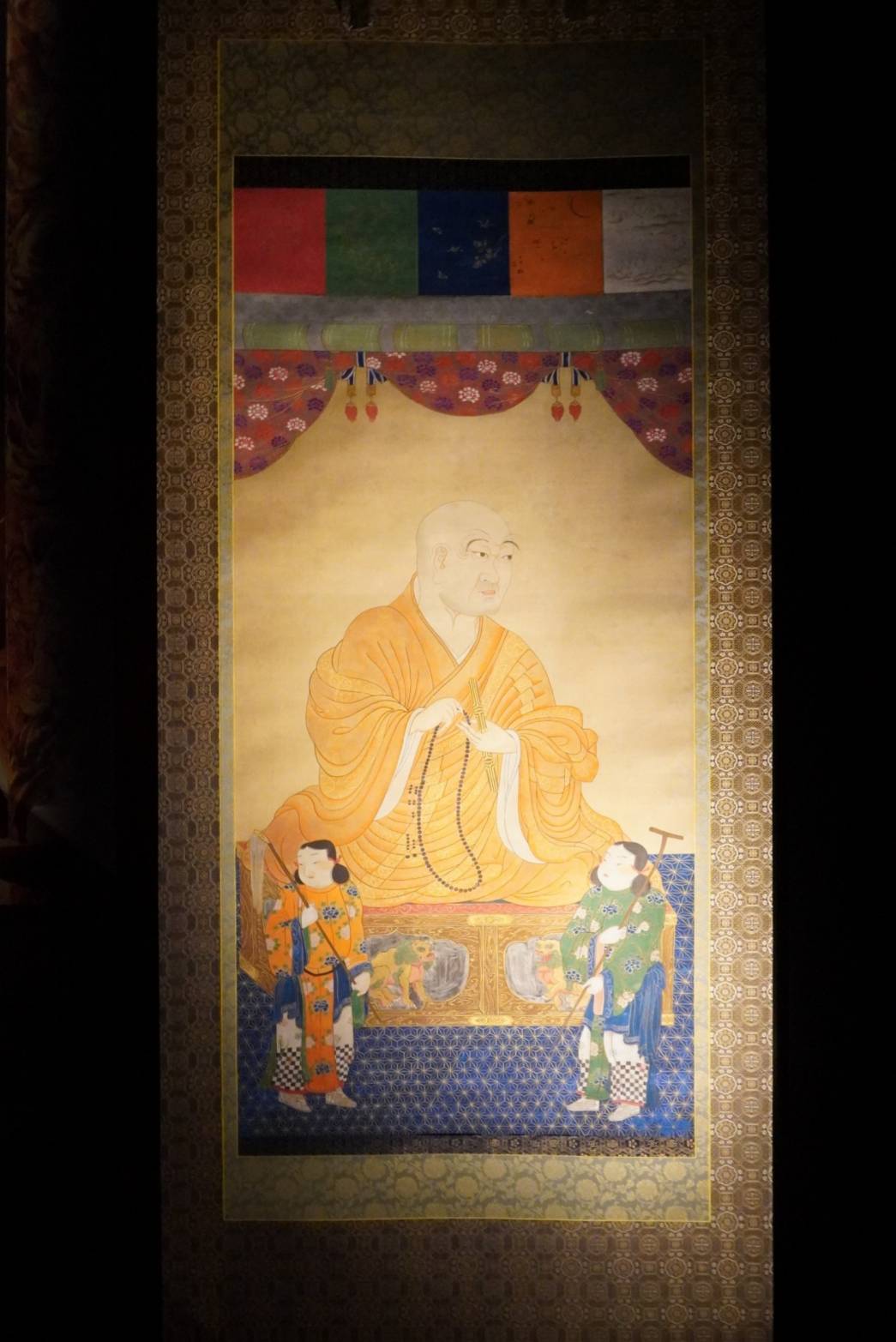

釈迦如来倚像(国宝) (東京国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」にて撮影)

「仏像の表現もこれら三仏は極めて酷似していますし、銅造の成分を計測したところ、いずれも自然銅100パーセントでできた仏様だった。純銅は鋳造するのが技術的に難しいようで、奈良時代になると、鉛とか錫とかを混ぜて鋳造するようになります。いわば白鳳仏が造られた当時は最先端の鋳造技術だったことからも、高貴な方々や中央(大和朝廷)とのつながりがあった人物がこの仏像を造らせ、100年ほど経って畿内から創建間もない深大寺に持ち込まれたと考えるのが自然です。

飛鳥大仏のような大陸的な仏像とは違い、どこか可愛らしいというのは、日本人的な感性でしょうね。ですから白鳳仏をして『元祖カワイイ』という人もいます。貴田正子さんというジャーナリストが書かれた『深大寺の白鳳仏』(春秋社刊)という本の中では、高倉福信(たかくら の ふくしん)という武蔵国の国司を務めた人物をキーマンとして上げています。中央では光明皇后にも寵愛された有力者で、この地に白鳳仏をもたらしたのではないかと推理しています。」

飛鳥大仏のような大陸的な仏像とは違い、どこか可愛らしいというのは、日本人的な感性でしょうね。ですから白鳳仏をして『元祖カワイイ』という人もいます。貴田正子さんというジャーナリストが書かれた『深大寺の白鳳仏』(春秋社刊)という本の中では、高倉福信(たかくら の ふくしん)という武蔵国の国司を務めた人物をキーマンとして上げています。中央では光明皇后にも寵愛された有力者で、この地に白鳳仏をもたらしたのではないかと推理しています。」

さらに深大寺の厄除け信仰の中心である元三大師像の造立を巡っても鎌倉幕府との関係が近年わかってきました。

慈恵大師(良源)坐像 (東京国立博物館 特別展「最澄と天台宗のすべて」にて撮影)

美術史の常識では肖像彫刻はせいぜい等身大の大きさまでのところ、坐像で2メートルという規格外の大きさですから。しかも秘仏ですので、存在を知らない人も少なくなかった。出開帳ということでいえば前回はなんと205年前です。文化13年に両国で元三大師と胎内仏の鬼大師が出開帳されて以来です。

ではなぜ、これほどまで巨大な元三大師像が造られたかということですが、鎌倉時代、大陸から元(モンゴル)が日本に攻め込もうとした『元寇』との関連が指摘されています。国家の一大危機にあって、異国調伏をするために、元三大師像が造られたと考えられています。」

ではなぜ、これほどまで巨大な元三大師像が造られたかということですが、鎌倉時代、大陸から元(モンゴル)が日本に攻め込もうとした『元寇』との関連が指摘されています。国家の一大危機にあって、異国調伏をするために、元三大師像が造られたと考えられています。」

新型コロナウイルスの流行により、これまで以上に熱心にお参りや角大師のお札を求める若い参拝者の姿も増えてきているとのこと。やはり、時代が変わっても天変地異や疫病に対して、神仏に御祈願するという日本人の心というのは、変わらないのかもしれません。

日本には戦後様々な価値観が持ち込まれましたが、自分を戒める心の強さのようなものが変わらず私たちの根っこにあるのではないでしょうか。鬼大師にしても、鬼というのは元三大師の心を表している。人間はとかく愚かな部分も心の中にありますが同時に、自分を戒める『鬼』も存在しています。そういう鬼の心を忘れないためにも、元三大師像にお出ましいただき、胎内仏である鬼大師像も寺でご開帳させていただきました。ですから拝観された後は『いいものを観た』ではなく『自分の心を観た』と思っていただければ幸いです。

深大寺は水に恵まれた場所であり、木もうっそうと茂っています。ところが、数年前に大きな台風が来た時に、大木が何本も倒れてしまった。詳しい人に理由を尋ねると、『木は水が豊かな場所だと根が強く張らない。過酷な場所で育った木は根がしっかりはって丈夫になる』と話されており、なるほど、と思いました。私たちも新型コロナ禍という過酷な環境を乗り越える過程できっと人間的な強さの根を張っているはずです。

参加大学生の感想

伝教大師1200年大遠忌を記念し、上野の東京国立博物館で開催されていた特別展「最澄と天台宗のすべて」。この特別展でたくさんの人々の注目を集めていたお像があります。そのお像とは、東京都調布市の深大寺にお祀りされ、今回205年ぶりに深大寺から離れ出開帳された、像高およそ2メートルの元三大師坐像で、日本最大の肖像彫刻であると考えられています。この元三大師坐像の205年ぶりの出開帳にあわせ、深大寺では元三大師像の胎内仏である鬼大師坐像が205年ぶりに参拝者のみなさんの目の前に姿を現しました。今回、たくさんの人々の注目を集めている深大寺を訪問しました。

深大寺に伝わる縁起によると、深大寺の創建は今からおよそ1300年前に遡ります。

もともとは深沙大王(じんじゃだいおう)をお祀りする法相宗のお寺であった深大寺。平安時代になると、天台宗のお寺として大いに栄えたそうです。そのことを如実に示しているのが本堂にお祀りされている鎌倉時代の宝冠阿弥陀如来(ほうかんあみだにょらい)像です。このお像は天台宗の修行の一つ「常行三昧」の本尊としてお祀りされる場合に多いそうです。やわらかく優しい表情のなかにも、修行に対する強い決意や信念を感じさせるお顔でした。

今回の訪問で、たくさんの方々が深大寺に参拝されていたことが強く印象に残っています。深大寺は、創建されてから何度も火災に見舞われ、創建に関する史料はほとんど残っていません。しかしながら、今回お会いしたたくさんの参拝者のみなさんのように、深大寺のことを身近に感じている人々の力によって今日まで貴重な仏像や文化財が伝えられているのだと思います。張堂ご住職は将来に文化財を守り伝えていくため現在、学芸員も3人常駐しているといいます。今後、深大寺発の新たな歴史的な発見があるかもしれません。

深大寺に漂う、厳粛さのなかにもすべての人々を包み込むようなあたたかく親しみやすい空気感に名残惜しさを感じながら、境内を後にしました。

深大寺に漂う、厳粛さのなかにもすべての人々を包み込むようなあたたかく親しみやすい空気感に名残惜しさを感じながら、境内を後にしました。

深大寺

〒182-0017 東京都調布市深大寺元町5-15-1

〒182-0017 東京都調布市深大寺元町5-15-1

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います