いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

慈覚大師円仁が彫刻した不動明王を祀る「瀧泉寺」を訪ねる

また江戸時代には、徳川家光が鷹狩りの際に、愛鷹が行方不明になったので、不動明王の前で祈願するとたちまち、鷹が本堂前の松に飛びかえって来たことで家光公が帰依し、伽藍の復興がかなって最盛期を迎えたとも言われています。

今もその荘厳な雰囲気を残しつつ、数々のパワースポットも擁する目黒不動尊の瀧口康道住職に、山門から奥之院までご案内していただきました。

現在のお堂自体は、太平洋戦争の時に焼けてしまって、しばらく仮堂が建っていたんですが、1950年ごろに不審火があって、あわや全焼かと慌てたこともあったそうです。当時、私の叔父にあたる3代前の住職が、火事を聞きつけ駆けつけて本堂への石段を上ったところ、すでに火が堂内に回っていて、煙で視界が見えない状態。さすがに、『これはもう駄目だ』と茫然としていたらしいのです。

私の父親である前住職が慌てて本堂の裏に廻ってみると、ご本尊が祀られている本堂の奥の箇所は、幸いにして焼失を免れていたそうなんです。しかもお不動様が納められているお厨子の背面板がボコンと外れて、お不動様がそのままお出ましになったそうです。驚いた私の父は、取りも直さず、お不動様を助け出して難を逃れることができました。

私の父親である前住職が慌てて本堂の裏に廻ってみると、ご本尊が祀られている本堂の奥の箇所は、幸いにして焼失を免れていたそうなんです。しかもお不動様が納められているお厨子の背面板がボコンと外れて、お不動様がそのままお出ましになったそうです。驚いた私の父は、取りも直さず、お不動様を助け出して難を逃れることができました。

江戸時代初期に本堂が火事になった際の不動明王にまつわるエピソードも伝わっています。文献によれば、本堂が火事になったところ、いつのまにかお不動様が飛び出して、独鈷の滝のところにいたという伝説です。その逸話を聞いたときには、誰かがお不動様を担ぎ出して、焼けないように滝の場所に置いたと解釈したんですが、後に先代の住職の話を聞いて、お不動様が飛び出したという表現は、単なる言い伝えではないと思いました。

仏教説話には、今の考えですと迷信と言われるような不思議な話がいくつも出てきます。しかし、昔のように仏教の教えや祈りが生活の中心にあれば、科学的には証明できない出来事でも、当時の人々にとっては本当にあった事件だととらえていたのかもしれません。

仏教説話には、今の考えですと迷信と言われるような不思議な話がいくつも出てきます。しかし、昔のように仏教の教えや祈りが生活の中心にあれば、科学的には証明できない出来事でも、当時の人々にとっては本当にあった事件だととらえていたのかもしれません。

本来ですと、ここのお寺は瀧泉寺という名称ですが、今日では目黒不動という方が一般的かもしれません。かつて、目黒不動は、江戸城を中心に五色の不動様の一つとして、大きく栄えました。山手線にも目黒駅と目白駅がありますが、他に目赤、目黄、目青もあります。徳川家康に遺言を託され、徳川三代のアドバイザーとして任にあたっていた天海大僧正が力を注いだのが江戸城の守護でした。そこで江戸中をくまなく調べていたところ、目黒不動の場所に1200年前に沸いた霊泉があるとして着目。目黒の他に目白、目赤、目黄、目青と五色のお不動さんを配することによって、江戸城を守ろうとしたといわれます。これを境に『五色不動』は江戸名所として、多くの参拝者を集めて、大いににぎわいました。

そんな瀧口師は参拝者から「目黒不動の中でパワースポットはどこですか?」と聞かれることもしばしば。そうした時に真っ先に挙げるのが独鈷の滝で、参拝者ににらみを利かす「水かけ不動明王」だと言います。

「『水かけ不動明王』は本来、お不動様に水をかけると滝行と同じ心身共に身を清める功徳があるとされていました。ところが今では、御祈願する人がお不動様にお水をかけて体の悪い箇所を治癒してほしいと御祈願するようになっています。こうしたご利益は口コミで広がりますから、気づいたら、本来のご利益とまったく異なっている場合もあります。今一度、本来の御祈願の意味が伝わることを願っています(笑)。

また縁結びのパワースポットとしては、本堂奥に祀られている愛染明王がよく取り上げられます。『当たるも八卦』の言葉通り台座も絵馬も八角形の八卦文様で統一しています。

また縁結びのパワースポットとしては、本堂奥に祀られている愛染明王がよく取り上げられます。『当たるも八卦』の言葉通り台座も絵馬も八角形の八卦文様で統一しています。

仁王門をくぐって右手にある小じんまりとした観音堂も江戸時代に庶民の信仰を集めた人気スポットでした。ご本尊の江戸初期の作である聖観音菩薩をはじめとして、右手には木彫りの千手観音も祀られており、江戸情緒を味わいたい参拝者ならずとも立ち寄ってもらいたいお堂です。さらに、観音堂と隣接しているのは、阿弥陀堂です。燃えさかる黄金の光背が印象的な阿弥陀様が中央に祀られ、思わず手を合わせたくなる静寂の空間を相次いで訪ねながら、引き続きお話を伺いました。

「こちらの観音堂は、江戸三十三観音霊場の結願札所となっています。江戸時代、坂東(関東地方)では観音信仰も強く、中でも江戸三十三観音は比較的廻りやすい場所に霊場がありましたから、多くの人が参拝に訪れたようです。一番は浅草寺、そしてここが33番目の結願札所です。昔から結願札所だけお参りすると全部廻ったということになるそうですから(笑)、ここの観音様目当てにいらっしゃった方もいたようです(笑)。中央の聖観音像は江戸初期の作ですが、戦争の際にこの辺一帯も空襲を受けて、観音堂は焼失したのですが、仏様は無事運び出すことができたそうです。

観音様の「観」の字は「かんじる」と書きますね。悩みごとというのは、言うに言えない声ですけども、観音様は見えない心を見透かしてくれる、観じてくれる…そういうご尊格ともいえます。」

観音様の「観」の字は「かんじる」と書きますね。悩みごとというのは、言うに言えない声ですけども、観音様は見えない心を見透かしてくれる、観じてくれる…そういうご尊格ともいえます。」

仏陀が横たわるお姿の背景には8本の樹があります。沙羅双樹(さらそうじゅ)という樹で、二つの双樹のうち、一方は緑、他方はお釈迦様が亡くなった時に枯れてしまいます。涅槃図では、緑と茶色で描かれています。

この沙羅双樹を表現しているのが、ご葬儀で飾られる四華花です。素材は紙で、これを遺影の左右に立てるのです。この四華花は関西地方ではあまり見ないかもしれません。これを遺影の横に置くことで、沙羅双樹の林の中にいる仏陀と同じ形になります。昔ですと、この四華花を葬儀の後に、お墓まで持っていきました。当時は神仏習合ですから、神道的な御幣とか依り代的な意味合いもあったようです。霊魂はフワフワしているから何かに留らないと落ち着かないのです。四華花の紙に寄り付く事で魂が安定するという訳です。

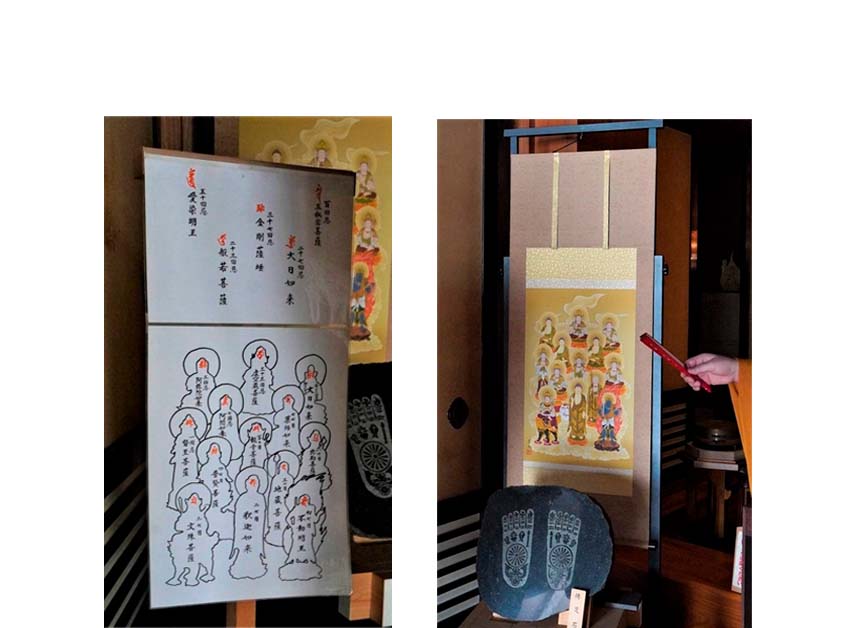

天台宗や真言宗のような密教では、葬儀や法要の時に、『十三仏』と言われる掛け軸を掲げます。故人は亡くなると『旅に出る』といいますね。旅の目的地にはそれぞれ仏様が待っていてくださります。初七日は不動明王。以降は、二七日が釈迦如来、三七日が文殊菩薩、四七日が普賢菩薩、五七日が地蔵菩薩、六七日が弥勒菩薩、七七日が薬師如来、百カ日が観音菩薩、一周忌になって勢至菩薩、三回忌は阿弥陀如来、七回忌には阿閦如来、十三回忌では大日如来、最後の三十三回忌は虚空蔵菩薩となり、宇宙に溶けてこんでゆきます。

掛け軸の左側に描かれている勢至菩薩様が一周忌なので、「1年よく旅をしてきましたね」と、手を合わせてお迎えしてくださいます。三回忌になると、掛け軸の真ん中の極楽浄土に行って、落ち着いてもらいます。極楽は極めて楽な場所だと思われがちですが、「極めて楽に修行ができる場所」なのですね。生きている時は生活が中心なので、雑時とか雑務などいろいろありますよね。亡くなるとそれは関係なく、落ち着いて健やかに過ごし、極めて楽に修行をする清らかな場所が極楽浄土ということを、この十三仏が表しています。亡くなった方が安心して成仏できることがわかりやすく描かれているので、なるべくご法要などでは、参列者の方にお話しするようにしています」

掛け軸の左側に描かれている勢至菩薩様が一周忌なので、「1年よく旅をしてきましたね」と、手を合わせてお迎えしてくださいます。三回忌になると、掛け軸の真ん中の極楽浄土に行って、落ち着いてもらいます。極楽は極めて楽な場所だと思われがちですが、「極めて楽に修行ができる場所」なのですね。生きている時は生活が中心なので、雑時とか雑務などいろいろありますよね。亡くなるとそれは関係なく、落ち着いて健やかに過ごし、極めて楽に修行をする清らかな場所が極楽浄土ということを、この十三仏が表しています。亡くなった方が安心して成仏できることがわかりやすく描かれているので、なるべくご法要などでは、参列者の方にお話しするようにしています」

荘厳な本堂のさらに奥に位置する奥之院には、高さ3メートル85センチ、座高2メートル81センチの大きさを誇る大日如来銅像が露座しています。四天王によりお護りされていますが、その大きさには圧倒されます。

「お不動様と大日様とは表裏一体と言われています。やわらかい表情の大日様に助けられる人もいれば、お不動様の怖い顔にたしなめられる人もいます。救いの幅がある訳です。大日如来は大きな日輪の如来様だから太陽を表します。阿弥陀様も太陽の仏様ですが、大日様も同じです。仏教では太陽を3通りに変幻すると考えています。

ひとつはその日の朝、新鮮なきらきら輝く希望に満ちた太陽です。これは比叡山の根本中堂のご本尊でもある薬師如来に象徴されます。この世の生きている人の悩み事・怪我なども癒してくれるありがたい尊格です。

続いて、西の方に沈む夕日です。その日一日を振り返り感謝します。その夕日は、阿弥陀如来に由来します。

大日如来は全てを照らし尽くす正午の太陽です。

ひとつはその日の朝、新鮮なきらきら輝く希望に満ちた太陽です。これは比叡山の根本中堂のご本尊でもある薬師如来に象徴されます。この世の生きている人の悩み事・怪我なども癒してくれるありがたい尊格です。

続いて、西の方に沈む夕日です。その日一日を振り返り感謝します。その夕日は、阿弥陀如来に由来します。

大日如来は全てを照らし尽くす正午の太陽です。

最後に、瀧口住職は伝教大師最澄の言葉を引いて「道心の中に衣食あり 衣食の中に道心なし」と祈りの大切さについて説明されました。

「仏教には先人たちの知恵が、数多く詰まっています。私が以前に、知人の漫画家さんと一緒に、このお寺を紹介するマンガを描いたことがありました。その中で、強調したのはお寺のことよりも『お釈迦様がどのようにして悟ったのか?』ということでした。先に答えを言ってしまうと『瞑想によって悟った』というのが正解です。お釈迦様は、苦行では悟ることがなく、菩提樹の下に座り座禅瞑想していたところ、忽然と悟ったのです。

「仏教には先人たちの知恵が、数多く詰まっています。私が以前に、知人の漫画家さんと一緒に、このお寺を紹介するマンガを描いたことがありました。その中で、強調したのはお寺のことよりも『お釈迦様がどのようにして悟ったのか?』ということでした。先に答えを言ってしまうと『瞑想によって悟った』というのが正解です。お釈迦様は、苦行では悟ることがなく、菩提樹の下に座り座禅瞑想していたところ、忽然と悟ったのです。

瞑想は、法要などの特別な時にだけ、行うものではありません。座布団ひとつ、椅子ひとつでも、祈る場所があればできます。かつては、どの家にも仏壇がありましたが、今は住む場所も狭いし、マンションの間取りで、仏壇を置ける場所は限られます。そうすると、だんだんと「祈りの場所」がなくなってきています。果たしてそれでいいのでしょうか?

伝教大師最澄のお言葉に、「道心の中に衣食あり 衣食の中に道心なし」は、有名です。

私の思う直訳をお話します。<昔の人は祈りの中に生活がありましたが、今は生活の中に祈りがあるのです。そうすると生活が主だから祈りの部分は「まあ、いいか、いらないか」とおざなりになってしまいます。昔は夏まつり・秋まつりなども祈りが中心でした。祈りの中で我々は生活をしていた>という解釈です。

現代人の生活はこれとは反対で「祈りは二の次」になってしまっています。これでは本末転倒ですよね。祈りの場所には必ずしも大きな仏壇は必要ありません。リビング、キッチンがあってその場所の一区画に「祈りの場所」があるだけで良いのです。

昨今は瞑想や座禅が再評価されてきていますが、伝教大師最澄が遺されたお言葉『祈りの中に生活がある』という考えがすでに1200年も前に実践されていたというのは驚くべきことです。比叡山延暦寺はもともと一乗止観院といいました。それぞれの乗り物があるのではなくて、一つの大きな乗り物があるから、心配なく皆乗ってきてそれぞれの方法で進みましょうという捉え方なのです。

現代人の生活はこれとは反対で「祈りは二の次」になってしまっています。これでは本末転倒ですよね。祈りの場所には必ずしも大きな仏壇は必要ありません。リビング、キッチンがあってその場所の一区画に「祈りの場所」があるだけで良いのです。

昨今は瞑想や座禅が再評価されてきていますが、伝教大師最澄が遺されたお言葉『祈りの中に生活がある』という考えがすでに1200年も前に実践されていたというのは驚くべきことです。比叡山延暦寺はもともと一乗止観院といいました。それぞれの乗り物があるのではなくて、一つの大きな乗り物があるから、心配なく皆乗ってきてそれぞれの方法で進みましょうという捉え方なのです。

お気に入りのお寺など、祈りの場所を決めて、何か心がざわついたり、嫌だなと思った時にそこをお参りすれば、自分の心のゆとりにもなりますし、豊さのひとつになっていくはずです。」

参加大学生の感想

伝教大師最澄は『伝述一心戒文』の中でこう述べているが、今回大阪から東京にやってきて、この言葉の意味の一端に触れることになるとは全く予想していませんでした。

この大都市の中の異空間としての目黒不動尊の存在が、人々の「生活」と「祈り」を結びつける重要な役割を果たしているのではないかと思われたとき、瀧口住職のおっしゃった「道心」という言葉にはっとさせられました。ご住職は生活と祈り(瞑想)について、「普段の生活の中で時々祈るのではなく、祈りに軸足を置いてそこから生活をする」「生活と一体となった祈りのスペース(時間や空間)は育てることができる」とおっしゃいました。「祈り」とは願い事を願うのではなく、心を落ち着かせて感謝や思いやりの気持ちを持つことであり、それは最澄が行った座禅止観や引いては仏教の開祖釈迦の頃からの一貫した教えだと感じました。目黒不動尊が大都会東京という人々の生活の塊の中にある祈りの空間として、より現代で大きな意味を持って存在しているということを感じずにはいられませんでした。

人と人とを、また「生活(人々)」と「祈り(寺院)」を、繋ぐ「縁」。東京の巨大な駅の人混みの中で、改めてその不思議さを思いました。

東京目黒の地名の由来となったといわれている目黒不動尊=瀧泉寺を訪れて、驚いたことは、お寺が憩いの場として機能し、地元に深く根付いていたことです。目黒不動尊は住宅街の中にあって、私たちが尋ねたのはお昼過ぎであったが、楼門を入って男坂の階段までの広場のようになっているところに、たくさんの地元の方がいらっしゃって、中には子供連れの家族もいらっしゃいました。目黒不動尊は人々に開かれたお寺であると感じました。瀧口住職は「目黒不動尊は宣伝や周知をあえてあまりしておらず、ご縁のある時にご縁のある人がやってくるお寺です。」とお話されていて、私たちも境内でのんびり過ごされていた人々も、お不動さんのご縁でここに集っているんだなという気持ちになりました。護摩を焚いているところも見学させていただきましたが、私たちの他にもたくさんの人が参加していて、祈りをささげていました。

また「昔の人は、祈りの中に生活があって、お盆やお彼岸など生活のリズムに合わせて祈りがありましたが、今は生活の一部に祈りがあって、祈りが軽視されているんじゃないか。」とお話されていました。

また「昔の人は、祈りの中に生活があって、お盆やお彼岸など生活のリズムに合わせて祈りがありましたが、今は生活の一部に祈りがあって、祈りが軽視されているんじゃないか。」とお話されていました。

瀧泉寺

〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-20-26

〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-20-26

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います