いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

伝教大師が桓武天皇を平癒した伝承が残る「善水寺」を訪ねる

滋賀県南部に位置する湖南三山といえば、「常楽寺」「長寿寺」「善水寺」の天台宗の古刹三寺院の総称で、その由来は、平成16年(2004年)に、石部町と甲西町の合併により、湖南市が誕生したのを記念して、命名されました。

訪問した大学コラボメンバーの素朴な質問にも真摯にお答えいただいたご住職の梅中堯弘師に、南北朝時代に再建された国宝の本堂にて、貴重なお話を聞かせていただきました。

伝教大師も同じく、この地に比叡山の用材を求めて滞在したという伝承は甲賀地方でいくつも聞かれます。この地から比叡山へは、寺から南に下った三雲川津から野洲川をたどって運ばれます。木を運ぶのはもっぱら梅雨の雨の多い時期。冬場に切り倒した木材でいかだを組んで一気に運びます。ところが、伝教大師が木材を調達した際に、雨が降らず、お百姓さんの田植えにも事欠くありさまだった。そこで、雨乞いの修法をする場所を探していたところ、一筋の光に導かれ、辿り着いたのが百伝池。池には梶の葉が一枚浮かんでいて、不思議なことに法華経の経文が書かれていた。そこで、池の中をまさぐったところ、一寸八分の小指ほどの小さな薬師如来を見つけられたそうです。そして、金の薬師如来をご本尊にお堂を建てて、7日間の雨乞いの修法をしたところ、7日目の満願の日に大雨が降り川の水が滔々と流れ、その勢いに乗り材木は琵琶湖を横切り比叡山まで着岸したと言われます。」

善水寺の名前の由来も霊験あらたかです。京に遷都された桓武天皇が病気になられたところ、伝教大師がこのお薬師さまを掬われた池の水を汲まれ、今度は桓武天皇の病気平癒の御祈願なされ、そのお水を桓武天皇に献上なされたところ、たちまち平癒なされたということから善い水の寺「善水寺」という号を桓武天皇から賜ったといいます。

本堂に祀られるご本尊の薬師如来は、重要文化財に指定されている秘仏として、お寺の慶事の時期にのみ公開され、普段はお厨子の扉は閉じられています。前回のご開帳は、6年前の2015年で、14年ぶりの大法要に多くの観光客や信徒が足を運んだといいます。

「ご本尊の薬師如来は、座像のお姿でちょうど1メートルほど。檜で彫られた一木造りですね。仏像の割れを防ぐためお腹の部分がくりぬかれ、背中に蓋があります。116年前の明治39年(1905年)に文化財の保護を目的として、修復のために蓋が開けられました。すると、 胎内からお籾が出てきた。本堂のご本尊の横には、籾種の現物をお祀りしています。全国でも仏像の体内から籾種が見つかるケースは極めて稀です。その中でも、この籾は年代測定結果も調べていただいたところ、平安前期であると分かりましたから一番古いものと言って差し支えないでしょう。

なぜ、籾が薬師如来の中に納められたかと言いますと、五穀豊穣を願うためだとか、いざというときのための種もみじゃないかとかありますが、実際のところは、「舎利信仰」からきていると考えるのが合理的でしょう。舎利とは仏舎利のことで、お釈迦様のお骨のことです。日本にも数多くありますが、その中身は小さな白い粒で、お米に似ていることから、「舎利=しゃり」の由来になったという説もあります。つまり、お米を仏と見立てて、そのご本体として納められた。一粒一粒皆仏であるという信仰が当時からあったと考えられます。私も小さい時は『お米は仏さまだから大事にしなさいよ』と言われたものですが、地域性があるのかわかりませんが古くからこんな伝承が各地であるのも「舎利信仰」の表れではないでしょうか?

「ご本尊の薬師如来は、座像のお姿でちょうど1メートルほど。檜で彫られた一木造りですね。仏像の割れを防ぐためお腹の部分がくりぬかれ、背中に蓋があります。116年前の明治39年(1905年)に文化財の保護を目的として、修復のために蓋が開けられました。すると、 胎内からお籾が出てきた。本堂のご本尊の横には、籾種の現物をお祀りしています。全国でも仏像の体内から籾種が見つかるケースは極めて稀です。その中でも、この籾は年代測定結果も調べていただいたところ、平安前期であると分かりましたから一番古いものと言って差し支えないでしょう。

なぜ、籾が薬師如来の中に納められたかと言いますと、五穀豊穣を願うためだとか、いざというときのための種もみじゃないかとかありますが、実際のところは、「舎利信仰」からきていると考えるのが合理的でしょう。舎利とは仏舎利のことで、お釈迦様のお骨のことです。日本にも数多くありますが、その中身は小さな白い粒で、お米に似ていることから、「舎利=しゃり」の由来になったという説もあります。つまり、お米を仏と見立てて、そのご本体として納められた。一粒一粒皆仏であるという信仰が当時からあったと考えられます。私も小さい時は『お米は仏さまだから大事にしなさいよ』と言われたものですが、地域性があるのかわかりませんが古くからこんな伝承が各地であるのも「舎利信仰」の表れではないでしょうか?

実は、願主というのは、信仰上の対象として仏像を考える上では、一番大きな意味を持つんです。すべての仏さんには願主がいらっしゃって、どんな願いを託したのかということが大切です。よく一般の方が見学に来られると『仏師はどなたですか?』と気にされる方が多いのですが、信仰上、仏師の名前はあまり大きな意味を持ちません。芸術の観点では仏師の名前に興味を持つのは至極当然ですが、信仰上の視点では、この願主は、誰がどういう思いを持ってお祀りしたのかということが大事なのです。

ただ(本堂に展示されている願文書の)文章をご覧になるとわかる通り、だいぶ虫食いで欠損しています。どうも大伴時忠という願主のお名前の上にもう1人お名前があったんじゃないかとみられています。「大伴時忠」という文字の上の位置に「愛子(あいし)」とありますから、本来元々の願主が、いただろうと推察されます。おそらく時忠さんの父親だった、つまり当主だったかもしれないですね。」

ただ(本堂に展示されている願文書の)文章をご覧になるとわかる通り、だいぶ虫食いで欠損しています。どうも大伴時忠という願主のお名前の上にもう1人お名前があったんじゃないかとみられています。「大伴時忠」という文字の上の位置に「愛子(あいし)」とありますから、本来元々の願主が、いただろうと推察されます。おそらく時忠さんの父親だった、つまり当主だったかもしれないですね。」

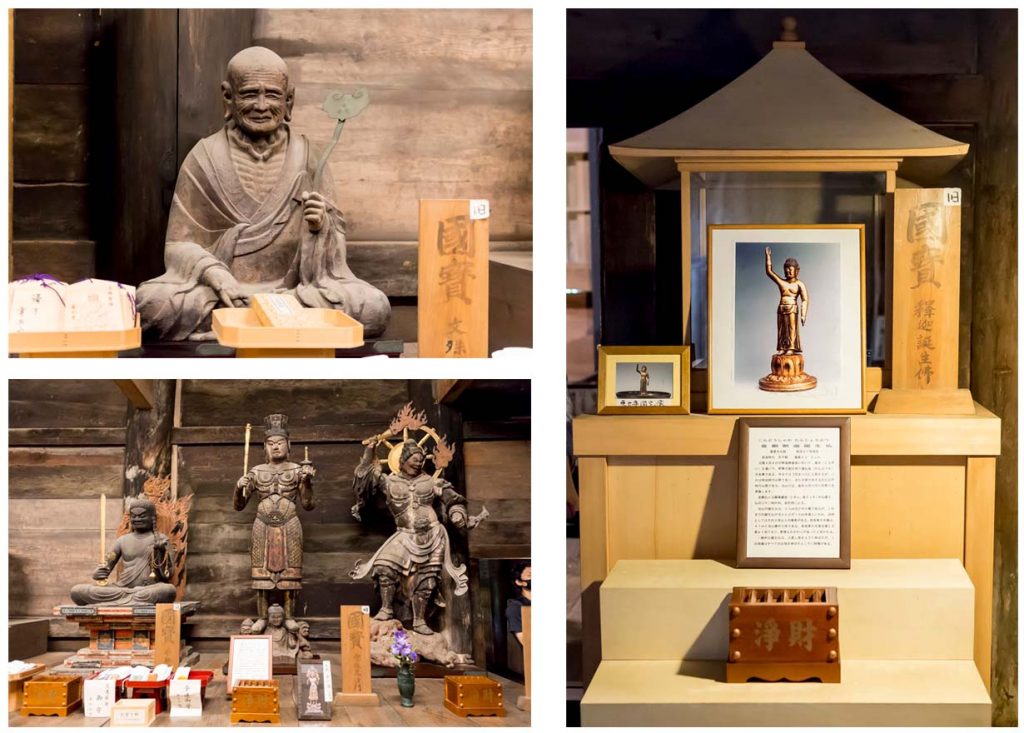

ご本尊の薬師如来を護るように配置されているのが、同時期に製作されたとみられる旧国宝で、現在は重要文化財に指定されている10躯の仏像です。いずれも1000年前の作で、厨子の正面左右には梵天、帝釈天が鎮座し、下段には四天王(梵釈四王)が祀られています。この配置が、「六天様式」とされ、かつて比叡山では、根本中堂をはじめ主要なお堂はこの様式であったようです。現存の寺院では、奈良時代から平安にかけて5例しかなく、非常に貴重な配置となっているとのことです。

裏堂には、僧形の文殊菩薩、不動明王と兜跋毘沙門天が祀られているほか、薬師如来を守護する十二神将のお姿を一堂に拝見することができます。また裏堂に回る傍らには、像高23センチほどの金銅誕生釈迦仏立像も展示され、間近にその御威光を参拝することもできます。

「明治37年(1904年)に国宝、現在は重要文化財に指定されている10躯はいずれも平安時代の正暦年間(990年~995年)の頃の比叡山根本中堂に祀られていた諸仏を模していた可能性があるそうです。この寺院の像は元より、建物の構造そのものが、本堂が比叡山の根本中堂を再現したものではないかとの指摘もあります。

比叡山の根本中堂は何度も火災に遭ったりして立て直しされてきました。935年あたり、比叡山の東塔は大火災で焼けてしまいます。その後の復興したあとお堂はまた燃えてしまい、なかなか本格復興ができない時期が続きました。結果的に元三大師の座主時代に、根本中堂は現在の規模で立て直したほか、多くの建物も復興されました。それが980年ごろのことと思われます。

比叡山の根本中堂は何度も火災に遭ったりして立て直しされてきました。935年あたり、比叡山の東塔は大火災で焼けてしまいます。その後の復興したあとお堂はまた燃えてしまい、なかなか本格復興ができない時期が続きました。結果的に元三大師の座主時代に、根本中堂は現在の規模で立て直したほか、多くの建物も復興されました。それが980年ごろのことと思われます。

比叡山と共に歩んだ善水寺の歴史は、苦難の連続でもありました。旧本堂は1360年に近くの中の坊より出火し焼失してしまいます。その後、7年かけ再現した現在の本堂は、今も南北朝期の威風堂々とした姿を保っています。比叡山の焼き討ち(1571年9月12日)の3日後(9月15日)には、善水寺も襲撃されますが、幸いにも本堂は本堂や仁王門など、焼失を免れたものの最盛期に二十六もあった僧坊は焼き尽くされ、僧侶もすべて排除されてしまいます。

主のない善水寺は以降、100年近くにわたって、僧侶が無住の試練を迎えますが、地元の人たちの支えもあり、1670年になって再度住職が就任。しかし、明治になって全国的に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れ、善水寺にとっても大きな岐路を迎えます。

主のない善水寺は以降、100年近くにわたって、僧侶が無住の試練を迎えますが、地元の人たちの支えもあり、1670年になって再度住職が就任。しかし、明治になって全国的に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れ、善水寺にとっても大きな岐路を迎えます。

善水寺の南の飯道山には、江戸時代までは飯道寺と飯道神社というのが併存していました。ところが、明治元年(1868年)の神仏分離令によって、飯道寺は完全に廃寺になってしまいます。その後、明治25年(1892年)に天台宗本覚院によって継承されますが、いったん、飯道寺は完全に山から降ろされ、仏さまも外に出され、お堂も破壊されました。

現在、湖南三山の一角を占め、観光寺としても人気を博している善水寺。その発祥が仏道を志す人のための修行道場であったことから、檀家を持たない信徒寺として、常にそろばん勘定をしながら、今も寺の維持・運営にあたっているといいます。

「ようやくここにきてめどが立ちましたが、本堂の修復も大きな課題です。中でも檜皮葺の屋根の葺き替えは、もう限界というところまできていました。前回の葺き替えが昭和50年(1975年)ですから、すでに45、46年経過しています。幸い大きな台風がこなかったですが、今年に入って屋根の箱棟木の木材が落ちまして…。現在は一部トタン板をかけていますが、3~4年かけて全面葺き替えが必須でしょうね。それに本堂自体の耐震性の診断もしていただく必要があります。ただ、他の寺院に比べると構造部分の柱が強いので、そこまでの耐震補強は必要ないかもしれません。修復費用については、文化庁や県、市も修復費用を負担していただいていますが、全額ではない。それ相応の負担をお寺がしないといけませんので、観光収入は寺の維持・運営にも直結します。

お寺への思いを語る御住職の言葉の端々に、光を感じた大学生たちからも感激の声が上がりました。

参加大学生の感想

善水寺

〒520-3252 滋賀県湖南市岩根3518

〒520-3252 滋賀県湖南市岩根3518

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います