いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

湖東三山「西明寺」を訪ねる

きっかけは、昨年8月に本堂のご本尊を納めた厨子の修復の際に、本堂の柱周辺に足場を掛け調査したことが、大きな発見につながったといいます。そのいきさつを含めてご住職の中野英勝師に案内いただきました。

「思いもよらぬ発見でした。本堂の薬師如来像をお納めした厨子の前方にあたる2本の柱に菩薩立像が描かれていたことが、広島大学大学院人間社会科学研究科の安嶋紀昭教授(文化財学分野)が新発見し『西明寺国宝本堂内陣柱絵』として発表し、大きな反響となっています。

今回の調査は、昨年、厨子を修復した時に行われたもので、普段は本尊の薬師如来の左右に祀られている日光菩薩と月光菩薩が『文化財よ、永遠に』という展示会に出展されていて、寺から出ていました。その後も新国立美術館での展示会もあって、1年半ほどいらっしゃらなかった。その期間に厨子を直すこととなったことが契機となっています。

ご覧の通り、本堂には多くの仏さまが祀られていますので、足場を掛けるためには、十二神将などの仏像も損傷しないように一時的に、動かさないといけません。その貴重な機会を利用して、本堂内の柱について、赤外線で撮影することになったのです。すると、2本の柱に各4体ずつの菩薩さまが描かれていることがわかりました。しかも菩薩様の鼻がぷっくりと描かれている特徴などから、この柱の絵が飛鳥時代に描かれたのではないかというかなり有力な仮説が発表されたわけです。

おそらく、暗いお堂で柱を見ても、肉眼では何も見えないかもしれません。皆さんがいる本堂が建てられたのは、鎌倉時代初期にあたる今から760年ほど前の建長5年(1253年)になります。本堂内は長年、護摩を焚いていたので煤けていますから長年、人目に触れることはなかったようです」

今回の調査は、昨年、厨子を修復した時に行われたもので、普段は本尊の薬師如来の左右に祀られている日光菩薩と月光菩薩が『文化財よ、永遠に』という展示会に出展されていて、寺から出ていました。その後も新国立美術館での展示会もあって、1年半ほどいらっしゃらなかった。その期間に厨子を直すこととなったことが契機となっています。

ご覧の通り、本堂には多くの仏さまが祀られていますので、足場を掛けるためには、十二神将などの仏像も損傷しないように一時的に、動かさないといけません。その貴重な機会を利用して、本堂内の柱について、赤外線で撮影することになったのです。すると、2本の柱に各4体ずつの菩薩さまが描かれていることがわかりました。しかも菩薩様の鼻がぷっくりと描かれている特徴などから、この柱の絵が飛鳥時代に描かれたのではないかというかなり有力な仮説が発表されたわけです。

おそらく、暗いお堂で柱を見ても、肉眼では何も見えないかもしれません。皆さんがいる本堂が建てられたのは、鎌倉時代初期にあたる今から760年ほど前の建長5年(1253年)になります。本堂内は長年、護摩を焚いていたので煤けていますから長年、人目に触れることはなかったようです」

「現在の国宝に指定されている本堂は、檜皮(ひわだ)葺きで入母屋造り。建長年間(1249年~1256年)、つまり鎌倉時代の初期にあたります。飛騨(岐阜県のあたり)の大工集団によって造られました。建てた当初は五間四方の建物だったんですが、その後、七間ほどのサイズに拡張されています。なぜそういう事実がわかるかというと、この建物の屋根は、五間堂当時の屋根がそのままの状態で残されていて、その上に七間様式になってからの屋根がかぶさっている形になっています。こうした形式は、増築された寺院では比較的よくみられる建築様式のようです。

実は、五間堂から七間堂になっているのは、本堂内の柱をみればわかります。柱の内陣側の半分がつるつるしていて、外側の半分はざらざらしている。これはここに境界となる壁があったということ。柱の外側半分がざらざらしているのは外気にさらされ、風化しているから。さらに、よく見ると柱の部分に内陣側の箇所には、古くから使われていた槍鉋(やりかんな)がかけてある。この鉋の特徴は、座りながらかけるので1本1本の鉋の跡が短い。調査によれば、内陣側は鎌倉時代のものだというのがわかっています。」

実は、五間堂から七間堂になっているのは、本堂内の柱をみればわかります。柱の内陣側の半分がつるつるしていて、外側の半分はざらざらしている。これはここに境界となる壁があったということ。柱の外側半分がざらざらしているのは外気にさらされ、風化しているから。さらに、よく見ると柱の部分に内陣側の箇所には、古くから使われていた槍鉋(やりかんな)がかけてある。この鉋の特徴は、座りながらかけるので1本1本の鉋の跡が短い。調査によれば、内陣側は鎌倉時代のものだというのがわかっています。」

「建物の内部は典型的な天台様式のお堂です。天井を見てください。これは『折上げ小組格天井』といわれていて、天井の中央部分が一段高くなっています。これはご本尊の祀られている位の高い場所を示す意味があります。この内陣との境界線を表す欄間を『吹き寄せ菱格子欄間』といわれていて、別名『天台欄間』とも言われています。延暦寺の根本中堂はこういう風になっていますね。欄間というのは空気の通り道であり、内陣と外陣の仕切りでもあります。この欄間をくぐる時には、頭を下げないと頭をぶつけますね。内陣は、仏さまの世界。外陣は拝む世界という意味合いがあります。つまり仏さまの世界に入るには、いい加減な気持ちで入らないように、外の仕切りで足を止めて心を落ち着かせた上で入るような設計になっています。寺院建築には、こういうメッセージを建物自身が無言で表しています。」

「この本堂の評価は明治30年の12月28日に施行された古社寺法により、44棟のうちの国宝第一号指定を受けています。昭和になって国宝の制度が変わり、北の方から一号、二号、三号…とつけるようになったため、新しい制度では一号ではありませんが、古社寺法下では一号になっています。それだけ、文化財としての評価が高かったということですね」

御住職によれば、この地は、飛鳥時代に最後の遣隋使であり、第1回目の遣唐使にも派遣された役人の犬上御田鍬(いにがみのみたすき)が治めていたといいます。非常に天皇からの信頼も厚く、詔を出して犬上御田鍬に寺を造営させたという伝承も残っており、犬上氏の菩提寺として、西明寺の前身が創建されたことも考えられるといいます。いずれにせよ、今後の研究の成果が待たれます。

御住職によれば、この地は、飛鳥時代に最後の遣隋使であり、第1回目の遣唐使にも派遣された役人の犬上御田鍬(いにがみのみたすき)が治めていたといいます。非常に天皇からの信頼も厚く、詔を出して犬上御田鍬に寺を造営させたという伝承も残っており、犬上氏の菩提寺として、西明寺の前身が創建されたことも考えられるといいます。いずれにせよ、今後の研究の成果が待たれます。

「本堂のお薬師さまは、正式には薬師瑠璃光如来とお呼びしています。お薬師さまの光を、薬師瑠璃光如来さまの名前から取って瑠璃光といいます。西明寺の西方には京都の宮中があります。この瑠璃の光が、仁明天皇がいらっしゃった京都の宮中に向かって西の方向を明るく照らしたことから西明寺と名付けられました。ここのお薬師さまは住職が在職中に一度しか開けられない秘仏となっています。お厨子の中にいる薬師如来は高さが1㍍61.2センチのほぼ等身大。榧の木でできていて、左手に薬壺を持たれています。

薬師如来は現世利益の仏と言われます。病に応じて薬を与えることから『応病与薬の仏さま』といわれます。その薬によって苦しみを抜いて楽を与えてくれる。『抜苦与楽』であるゆえに、薬師如来が、現世利益の仏と言われる所以となっています。

薬師如来は現世利益の仏と言われます。病に応じて薬を与えることから『応病与薬の仏さま』といわれます。その薬によって苦しみを抜いて楽を与えてくれる。『抜苦与楽』であるゆえに、薬師如来が、現世利益の仏と言われる所以となっています。

熟語で、四苦八苦という言葉がありますが、お釈迦様がまだ太子だった時代に、王城にある四つの門から出ようとすると、老人、病人、死者と出会い、最後に修行者に出逢うことで、

生まれる苦しみ、病の苦しみ、そして年を取っていく苦しみを知って、修行者の道を選んだと言われています。

さらに4つの苦しみとして、愛別離苦、つまり愛する人とはいつか別れないといけない苦しみ。そして求不得苦(ぐふとくく)といって、あれやこれやが欲しいといってもそれがなかなか得られない苦しみ。怨憎会苦(おんぞうえく)といってアイツ憎いなあと思ってもどこかで急に出会ってしまう苦しみ。さらに五蘊盛苦(ごうんじょうく)という人の心と体を構成している5の要素から生まれる苦しみを加えて、四苦八苦といいました。

生きとし生けるものは誰もが悩みを持っているといっていいでしょう。体の悩みを持っている人、心の悩みを持っている人…悩みをまったく持っていない人はいないでしょう。それらの悩みに応じて、薬を与えてくれる。だから『お薬師さま』は応病与薬の仏さまというのです。つまりお医者さんのような役目と言ってもいい。私も参拝した方によくお話するのは、『体の悩みや心の悩みを全部、お薬師さまに預けて、心軽くなってください』といっています。すると色々悩みを抱えている人もその悩みをお薬師さまに預けて背負っていた重荷が軽くなって帰る人も多いですね。

生まれる苦しみ、病の苦しみ、そして年を取っていく苦しみを知って、修行者の道を選んだと言われています。

さらに4つの苦しみとして、愛別離苦、つまり愛する人とはいつか別れないといけない苦しみ。そして求不得苦(ぐふとくく)といって、あれやこれやが欲しいといってもそれがなかなか得られない苦しみ。怨憎会苦(おんぞうえく)といってアイツ憎いなあと思ってもどこかで急に出会ってしまう苦しみ。さらに五蘊盛苦(ごうんじょうく)という人の心と体を構成している5の要素から生まれる苦しみを加えて、四苦八苦といいました。

生きとし生けるものは誰もが悩みを持っているといっていいでしょう。体の悩みを持っている人、心の悩みを持っている人…悩みをまったく持っていない人はいないでしょう。それらの悩みに応じて、薬を与えてくれる。だから『お薬師さま』は応病与薬の仏さまというのです。つまりお医者さんのような役目と言ってもいい。私も参拝した方によくお話するのは、『体の悩みや心の悩みを全部、お薬師さまに預けて、心軽くなってください』といっています。すると色々悩みを抱えている人もその悩みをお薬師さまに預けて背負っていた重荷が軽くなって帰る人も多いですね。

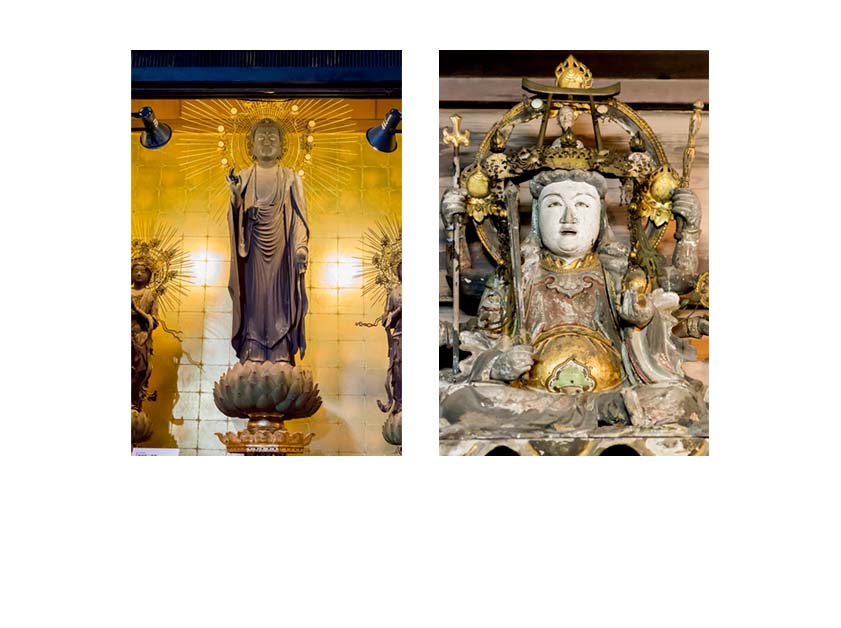

裏堂にも多くの仏像がお祀りされています。鎌倉時代に造られた阿弥陀如来三尊像をはじめとして、重要文化財の不動明王像、日本三大弁財天の一つにあげられるびわ湖の竹生島形の弁財天像は、宇賀神を頭に乗せたユニークなお姿に目を奪われるでしょう。こうした数々の仏像もまた、焼失の危機を免れた貴重な文化財です。

この時に機転を利かせたのが西明寺の僧侶です。

それゆえ国宝の本堂や三重塔、重要文化財の二天門は災禍を免れたのです。この時に運ばれてきた仏さまのことを客仏といい、裏堂で今でも大事にお祀りしています」

最後に、御住職から、とらわれない心の大切さを再発見したとお話しくださいました。

参加大学生の感想

西明寺

〒522-0254 滋賀県犬上郡甲良町池寺26

〒522-0254 滋賀県犬上郡甲良町池寺26

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います