いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

最澄と旅した薬師如来像、ゆかりの「横蔵寺」を訪ねる

お寺が創建されたのは、801年のこと。伝によれば、伝教大師は根本中堂の本尊として薬師如来像を彫った霊木の余材で、もう1体の薬師如来を造ったそうです。その安置先を求めて諸国を巡っていた時に、この地で薬師如来が納められた笈(仏具や仏像を入れた箱)が動かなくなったので、ここにお堂を建立したと言われています。この由来から「横蔵寺」という名称になったと言います。

ご住職の坂本廣博さんに境内を案内してもらいながら貴重なお話をお伺いしました。

「このお寺のご本尊は、秘仏となっていますが厨子の中には薬師如来がいらっしゃいます。元々、この場所には別の薬師如来がお祀りされていました。ところが、1571年に織田信長による比叡山の焼き討ちがありました。比叡山の多くの施設も焼失してしまい、根本中堂にお祀りされていた薬師如来も例外ではありませんでした。そこで、根本中堂のご本尊と同じ霊木で彫られたもう一体の薬師如来である当寺のお薬師さんが、比叡山にいかれました。

その後、京都にあった鎌倉時代初期に造られた薬師如来がこちらにおいでになりました。現在は秘仏になっており、60年に1回の公開となっています。国の重要文化財に指定されています。本堂の建物自体は、今から350年ほど前の寛文11年(1671年)に創建されたものです。伝教大師が横蔵寺をお開きになった頃は、この地より、1.5キロ程度山奥に建てられたそうです。いわゆる山岳仏教のお寺から出発しています。

その後、京都にあった鎌倉時代初期に造られた薬師如来がこちらにおいでになりました。現在は秘仏になっており、60年に1回の公開となっています。国の重要文化財に指定されています。本堂の建物自体は、今から350年ほど前の寛文11年(1671年)に創建されたものです。伝教大師が横蔵寺をお開きになった頃は、この地より、1.5キロ程度山奥に建てられたそうです。いわゆる山岳仏教のお寺から出発しています。

このお寺の記述として最も古い話が、鎌倉時代中期に編纂された仏教説話集の『沙石集(シャセキシュウ)』の中で紹介されています。その内容は、本尊である薬師如来が承久の乱で、敗れた武士の怪我を治したというのです。伝教大師がこのお薬師さんを造ったということも書かれています。」

秘仏の薬師如来は鎌倉時代前半の作で、像高は約90センチ。凛とした表情を称えて一種の緊張感を保つ仏様のようですが、拝観できるのは30年後とのことです。薬師如来を納めた厨子のお前立ちには、神社で祀られているような鏡が置かれています。ここにも神仏習合や山王信仰からの影響を感じますが、由来については不明だと言われています。一般的な説明としては、「自分の心を映す」という意味ではないかと考えているそうです。

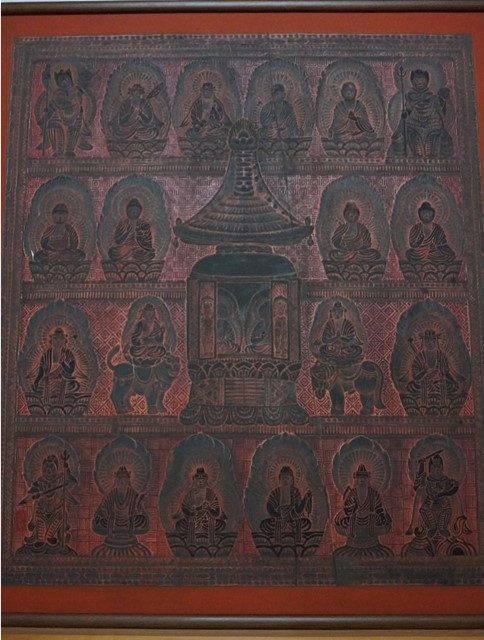

さらに、「美濃の正倉院」といわれる宝物館(瑠璃殿)へ一歩足を踏み入れると、その仏像の迫力に圧倒されます。

「深沙大将とは、玄奘三蔵が天竺に向かっている際に、砂漠で危険な目にあったところに、その危機を救ったとされる仏教の守護神です。孫悟空が登場する『西遊記』では、沙悟浄のモデルとされています。」

この深沙大将立像は平安中期の作、楠の一本造りで、元々インドの神様が、日本に伝わったもので作例も少ない非常に珍しい尊格です。そのダイナミックなポーズと表情からはとても生き生きとした躍動感が伝わってきます。

他にも平安末期から鎌倉初期に制作された木造十二神将立像も迫力満点です。高さはいずれも90センチほど、天衣に甲冑という武将の姿で十二支の方位を護る神様で、ダイナミックな立ち姿に、しばし時間を忘れて鑑賞する人も少なくないようです。

最後に訪ねたのは、舎利堂です。横蔵寺は日本でも珍しい即身仏(ミイラ)が祀られているお寺でもあります。

「ここでは即身仏、ミイラのことを舎利仏と呼んでいます。舎利とは仏様の骨のことですね。ここにお祀りになられている妙心上人は、生きたまま仏さんになりましたから舎利仏と呼んでいるんです。」

「ここでは即身仏、ミイラのことを舎利仏と呼んでいます。舎利とは仏様の骨のことですね。ここにお祀りになられている妙心上人は、生きたまま仏さんになりましたから舎利仏と呼んでいるんです。」

妙心上人は、天明元年(1781)に横蔵生まれ。両親が亡くなったのちに、仏道修行のため巡礼の旅に出て、西国、坂東、秩父の三十三ヶ所、四国八十八ヶ所を巡り、やがて信濃の善光寺の万善堂(大勧進)で受戒。その後、富士山に登る「富士講」の先達を務めたそうです。文化12年(1815年)に山梨県の御正体山の洞窟で断食し、入定。特に保存のための加工はしていないにも関わらず、そのままの状態でミイラ化した貴重な仏様だと学会でも注目されているようです。

日本の平和安泰を願って入定された妙心上人のお姿は、200年以上が経過した今も拝観客の胸に迫るものがあります。

「メメント・モリ」。ラテン語で「自分がいつか死ぬことを忘れるな」という戒めのメッセージは、西洋美術の髑髏のモチーフとして用いられることで、時間の有限性と感謝の気持ちの大切さに気づかせてくれました。今回拝見した妙心上人の舎利仏も日本では数少ないミイラという興味本位も手伝って、訪れる観光客も少なくないでしょう。きっかけはそれでもいいかもしれません。私たちはきっと舎利仏と向き合うことで、圧倒的な人間の尊厳と生きたまま仏さまになった妙心上人の切実な思いと向き合うことになります。そこで、何を思うかは人ぞれぞれ。是非、岐阜まで足を伸ばして訪れてほしい名刹です。

坂本住職のお話をお伺いして(参加学生感想)

両界山横蔵寺

〒501-1317 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160

〒501-1317 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います