いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

日本最長を誇る「坂本ケーブル」を訪ねる

観光や参拝者の多くは、終点のケーブル延暦寺駅に向かいますが、途中下車してみるのも一興です。「ほうらい丘」駅は、4つある坂本ケーブルの中でも一番新しい駅で、霊窟と一緒に設立されて、霊験あらたかなスポットとして注目されています。

山の空気よりも一段とひんやりとした内部には、赤い前掛けをしたお地蔵さんがズラリ。その数は約250体とも言われています。この霊窟に安置されたお地蔵さんは、かつて織田信長によって比叡山が焼き討ちされた際に、そのご供養として作られたものだとか。その後、ケーブルカーの建設の際に発見され、「蓬莱丘地蔵」として霊窟の中でお祀りされています。

現在では良縁をかなえてくださるというご利益が評判となり、わざわざ訪れる観光客がいるほど。比叡山とその周辺地域には、今でも数多くのお地蔵さんがたくさんあることから、この地では非常に親しみのある仏様といえそうです。

現在では良縁をかなえてくださるというご利益が評判となり、わざわざ訪れる観光客がいるほど。比叡山とその周辺地域には、今でも数多くのお地蔵さんがたくさんあることから、この地では非常に親しみのある仏様といえそうです。

他にも「もたて山」駅の近くには、「土佐日記」で知られる紀貫之のお墓もあり、停車してほしい時には、係員に伝えることになっています。

再び、ケーブルカーに乗り込んで山頂を目指します。車中での一番のハイライトは、単線のケーブルカーがすれ違う「ターンアウト」というエリア。山頂から降りてくる対向車をパノラマ感あふれる前方車両から見ているだけでも、比叡山の景色と相まって、格好のフォトスポットといえそうです。

ケーブル乗車中に比叡山鉄道の久ノ坪宏司社長よりお話しをお伺いしました。

ターンアウトでは、線路は複線(レールは4本)になっていますが、元々線路は単線(レールは2本)です。上りも下りも単線です。なぜ、衝突せずにケーブルカーが、ターンアウトの位置でうまくすれ違うことができるのかというと、車輪の形状が違うことによります。この車両は写真のとおり、左にある車輪が溝型車輪、右側の車輪は平車輪になっています。そのため、ターンアウトでこの車両は溝型車輪がレールから外れないように左端レールに沿って左の線路を走行します。平車輪の方は、レールの上を転がっていくだけの役割をしています。

一方、相手方の車両は、反対に右側に溝型車輪(左側が平車輪)があるため右端のレールに沿って、必ず右側の線路を走行するわけです。

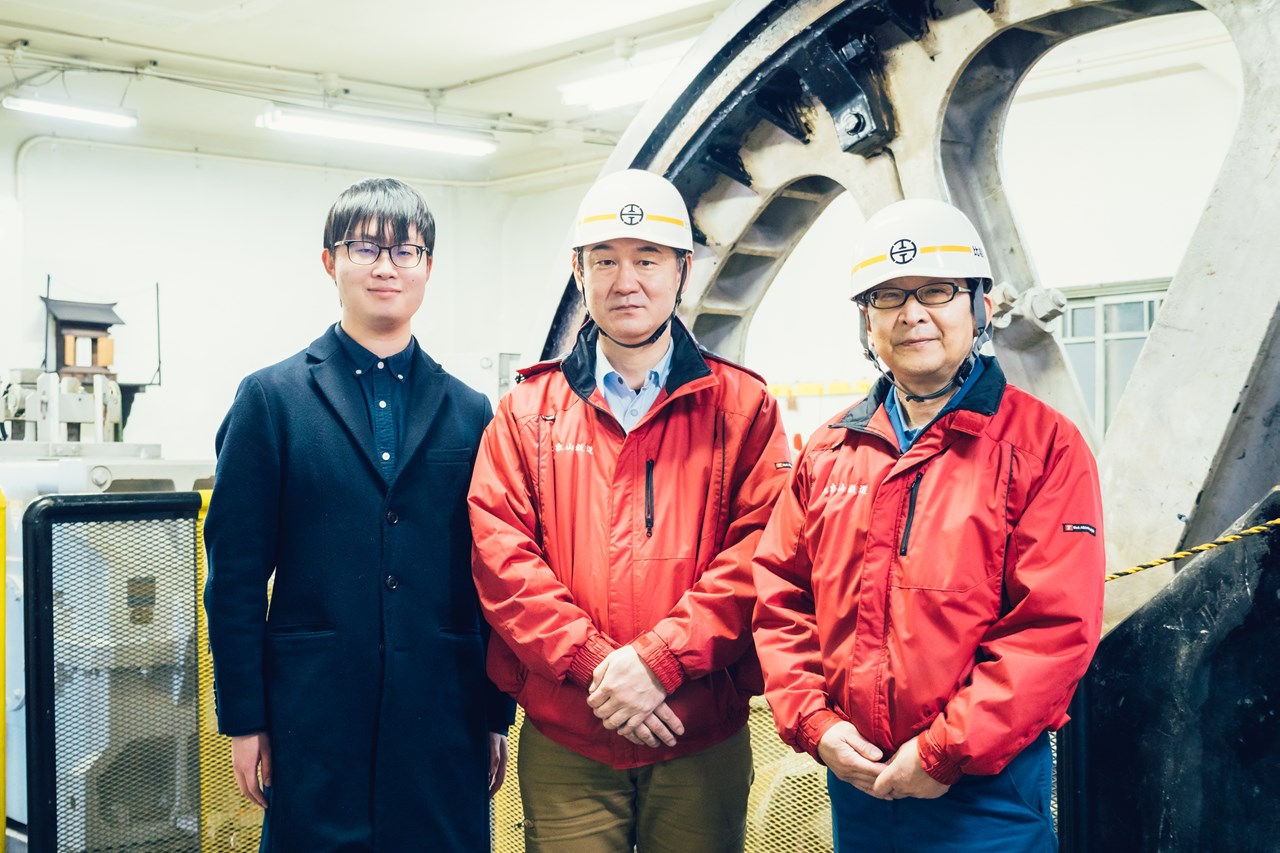

今回は特別にケーブルカーの心臓部にあたる「巻上室」を見学させて頂き、車両や巻上室の管理をされていらっしゃる中島利明さんと佐藤幹夫さんにお話しをお伺いしました。

巨大なモーターが回転すると、原動滑車がケーブルを巻き上げて、麓にいるケーブルカーを引き上げる仕組みになっています。いわゆる「つるべ式」といわれ、延暦寺駅にいる運転手さんがケーブルを制御し、ケーブルカーに乗っている車掌さんが、コース上の安全に目を配るという役割分担になっているそうです。

車両の重量はおよそ12トンあり、お客さまに乗って頂くと、およそ15トンになります。下から引き上げる重量と、上から降りてくる重量は同じですから、それほど力はいらないということです。

車両には、車掌が乗車しており、車両の前方に障害物がないかどうか常に安全の確認をしています。ブレーキ作用は山上の原動機側で完結しますが、車両側にもブレーキ装置があり、緊急時には車掌が止めることも可能です。

また電子機器によりモーターの回転速度や滑車の回転数を幾重にも監視しているので、安全面でも万全を喫しています。

もともとロープ自体は車両の最大重量の11倍の安全量をもっていますので切れる心配はありませんが、万が一という時のための安全装置として、レールを挟む機械的なブレーキも車両についています。昭和2年(1927年)の創業から今も受け継がれている技術です。

もともとロープ自体は車両の最大重量の11倍の安全量をもっていますので切れる心配はありませんが、万が一という時のための安全装置として、レールを挟む機械的なブレーキも車両についています。昭和2年(1927年)の創業から今も受け継がれている技術です。

坂本ケーブルのご訪問を終えて

2027年に100周年を迎える坂本ケーブルは、徹底した安全管理で、今日も比叡山に欠かせない信仰と観光の縁の下の力持ちとして、地元のみならず観光客からも愛されていることを、改めて実感しました。

~令和3年12月26日(日)まで~

坂本ケーブルの2つの車両には2種類の「戦国 BASARA」ラッピング列車が運行されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います