いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

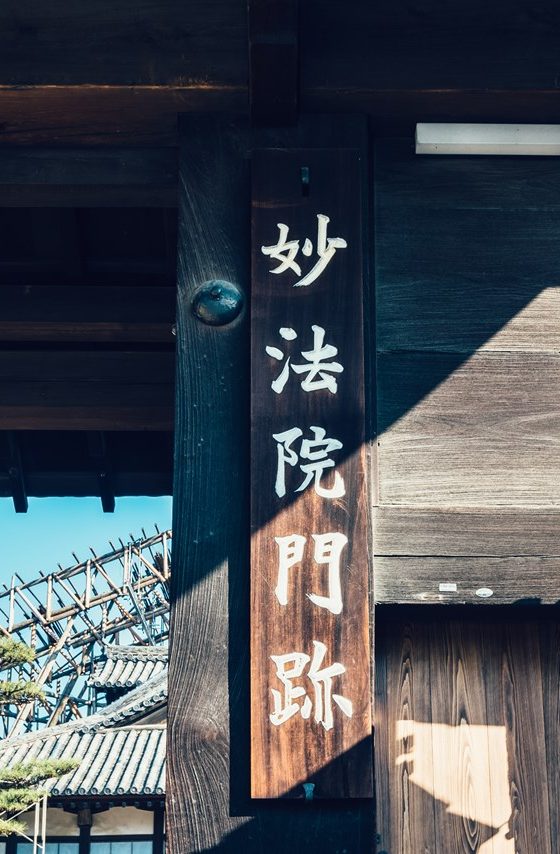

三門跡のひとつ「妙法院門跡」を訪ねる

日頃は決まった期日以外は原則非公開ですが、今回は特別に本坊主事の大道観健さんに、現在国宝である「庫裏」の修復工事現場や境内をご案内いただきました。

それでは境内や文化財のご案内からご紹介します。

まずは大書院です。寺伝によれば、東福門院の殿舎を移築したものと伝えられており、前方には趣のある庭園が築造されている邸宅スタイルの桃山式書院です。

それでは境内や文化財のご案内からご紹介します。

まずは大書院です。寺伝によれば、東福門院の殿舎を移築したものと伝えられており、前方には趣のある庭園が築造されている邸宅スタイルの桃山式書院です。

そして、昨年11月から7年がかりの修復作業が始まっている国宝の「庫裏」へ。

天台宗では、台所の守り神として大黒様を祀るのが一般的だそうで、京都では台所を預かるお坊さんの奥様を、親しみを込めて「大黒さん」と呼ぶのも、これが起源のようです。

さらに護摩堂には、中央に平安後期に造られたとされている重要文化財の「不動明王像」(現在は東京国立博物館に出展中)が祀られているほか、隣接の阿弥陀堂には歴代門主の位牌も安置されています。中には、後白河上皇や豊臣秀吉公といった妙法院にゆかりの深い人物の位牌もここに納められています。

現在はそれほど広くはない妙法院ですが、境外仏堂の三十三間堂や方広寺大仏殿などもかつては、妙法院の敷地内だったことを考えると、その栄華のほどがうかがえます。

学生から本坊主事の大道さんにご質問させていただきました。

Q.三十三間堂と妙法院の関係は?

A. 実際、妙法院と聞けば多くの方が連想されるのは「三十三間堂」のイメージだと思います。妙法院からは歩いて5分の所に三十三間堂がありますが、平安時代の終わり頃、この辺り一帯は「法住寺殿(ほうじゅうじどの)」と呼ばれる後白河法皇の御所(院の庁)があったんです。後白河法皇は、ここで院政を行い、広大な敷地の中には神社や仏堂も沢山ありました。中でも平清盛さんが寄進した長大な観音堂が「三十三間堂」です。

後白河法皇は元々、観音様の信仰にとても篤い方でした。当時、和歌山の熊野大社へ数十回も熊野詣でをされますが、その折り、千手観音を感応されます。そこで平清盛さんからの資材の提供を受け、いつでも観音様をお参りできるよう、御所内に三十三間堂をお建てになりました。

では、三十三間堂ではなぜ1,000体もの観音様を御納めしたのでしょうか。それには「数の信仰」という、当時の風潮が背景にあったんです。当時は疫病や争いが絶えず、不安定な時代。そこで来世こそは安楽に平和に過ごしたいという人々の思いから阿弥陀信仰が盛んになりますが、その後、やはりこの現世こそが平和になり人々が幸せにならないかという観音信仰へと移っていく時代にあたるのが、まさに後白河法皇の時代でした。

京都には「百万遍」や「千本通り」のような地名がありますが、当時は造仏で言えば1体よりも2体、10体よりも100体と沢山造れば、それだけ功徳も大きいとされました。又、千は万に通ずるとも言え、「千本ノック」や「針千本飲―ます」と今でも言うように、当時から「千」には「多数の」や「無限の」といったイメージがあったように思います。

ですから、三十三間堂に千体の観音様を安置することにより、人々の幸せの為に無限大の功徳を授かろうとした後白河法皇の強い願いを感じます。そして法皇は同時に日吉大社の山王権現や、那智の熊野権現といった神様方も鎮守として先に勧請し、その別当を妙法院が担ったという歴史があるのです。

A. 実際、妙法院と聞けば多くの方が連想されるのは「三十三間堂」のイメージだと思います。妙法院からは歩いて5分の所に三十三間堂がありますが、平安時代の終わり頃、この辺り一帯は「法住寺殿(ほうじゅうじどの)」と呼ばれる後白河法皇の御所(院の庁)があったんです。後白河法皇は、ここで院政を行い、広大な敷地の中には神社や仏堂も沢山ありました。中でも平清盛さんが寄進した長大な観音堂が「三十三間堂」です。

後白河法皇は元々、観音様の信仰にとても篤い方でした。当時、和歌山の熊野大社へ数十回も熊野詣でをされますが、その折り、千手観音を感応されます。そこで平清盛さんからの資材の提供を受け、いつでも観音様をお参りできるよう、御所内に三十三間堂をお建てになりました。

では、三十三間堂ではなぜ1,000体もの観音様を御納めしたのでしょうか。それには「数の信仰」という、当時の風潮が背景にあったんです。当時は疫病や争いが絶えず、不安定な時代。そこで来世こそは安楽に平和に過ごしたいという人々の思いから阿弥陀信仰が盛んになりますが、その後、やはりこの現世こそが平和になり人々が幸せにならないかという観音信仰へと移っていく時代にあたるのが、まさに後白河法皇の時代でした。

京都には「百万遍」や「千本通り」のような地名がありますが、当時は造仏で言えば1体よりも2体、10体よりも100体と沢山造れば、それだけ功徳も大きいとされました。又、千は万に通ずるとも言え、「千本ノック」や「針千本飲―ます」と今でも言うように、当時から「千」には「多数の」や「無限の」といったイメージがあったように思います。

ですから、三十三間堂に千体の観音様を安置することにより、人々の幸せの為に無限大の功徳を授かろうとした後白河法皇の強い願いを感じます。そして法皇は同時に日吉大社の山王権現や、那智の熊野権現といった神様方も鎮守として先に勧請し、その別当を妙法院が担ったという歴史があるのです。

Q. お寺は文化の中心だった時代が長く続きましたが、文化とは何でしょうか?

A. 外国にも遺跡や古くからの建築物が残っていますが、それらの素材の多くは石だったり金属だったり、丈夫なものが多いですよね。これは当然、その文化財を後世に残す目的の為、丈夫なものを使うんだと思います。

ある日、ふっと三十三間堂のお堂の中で気付いたんですが、この長大なお堂(内部には千体の観音様がおられる)は、仏様を含め、全て木と紙と土だけで出来ている!と。考えてみれば日本の場合は、木造の家屋だったり、紙の障子や襖であったり、割ともろい素材を使うことが多いですよね。これは多くのお寺などが建造される時は「これを文化財として永く残そう」という目的では無く、「信仰の場」を造ることが目的であったためで、その保存についても、折々に権力者といわれる人達が大掛かりな修復をしたかも知れませんが、基本的に障子が破れれば、貼り直したりと日々の手当ての継続によって受け継がれてきたのです。淡々と日常を積み重ねることによって、三十三間堂という文化が750年以上守られたということは、すごいことだと思います。文化を難しくとらえずに信仰、生活といった日々の積み重ねの継続を後世に振り返った時に、残ったものが文化なのかも知れないですね。

A. 外国にも遺跡や古くからの建築物が残っていますが、それらの素材の多くは石だったり金属だったり、丈夫なものが多いですよね。これは当然、その文化財を後世に残す目的の為、丈夫なものを使うんだと思います。

ある日、ふっと三十三間堂のお堂の中で気付いたんですが、この長大なお堂(内部には千体の観音様がおられる)は、仏様を含め、全て木と紙と土だけで出来ている!と。考えてみれば日本の場合は、木造の家屋だったり、紙の障子や襖であったり、割ともろい素材を使うことが多いですよね。これは多くのお寺などが建造される時は「これを文化財として永く残そう」という目的では無く、「信仰の場」を造ることが目的であったためで、その保存についても、折々に権力者といわれる人達が大掛かりな修復をしたかも知れませんが、基本的に障子が破れれば、貼り直したりと日々の手当ての継続によって受け継がれてきたのです。淡々と日常を積み重ねることによって、三十三間堂という文化が750年以上守られたということは、すごいことだと思います。文化を難しくとらえずに信仰、生活といった日々の積み重ねの継続を後世に振り返った時に、残ったものが文化なのかも知れないですね。

Q. 文化をつなぐということでは、三十三間堂の千体千手観音の修復では44年間かかっています。

A. 20年前に私がこちらにお世話になり始めの頃にも千体仏の修復は継続事業として行われている途中でしたが、実際の話、この事業は本当に完了するのか?という印象でした。修理の予算や、実際に作業を行う技士さんの数とかの要因で1年間に修復出来る数は限られていました。ただ後半にかけては担当する美術院さん(注:財団法人美術院国宝修理所のこと)の多大なるご尽力のおかげで何とか完了を迎えることが出来ました。

文化財の修復で一番大事なのは現状維持ということ。劣化による欠損などは補修をほどこされるようですが、金箱を余分に足したり等は行わず、実際の修復は金箔がはがれないようにする箔止めという作業がメインだったようです。

結局、三十三間堂が800年近く存在しているのは厳然たる事実。次の100年後にもこれを残していくっていうのが、私たちの務めなのではないでしょうか。

A. 20年前に私がこちらにお世話になり始めの頃にも千体仏の修復は継続事業として行われている途中でしたが、実際の話、この事業は本当に完了するのか?という印象でした。修理の予算や、実際に作業を行う技士さんの数とかの要因で1年間に修復出来る数は限られていました。ただ後半にかけては担当する美術院さん(注:財団法人美術院国宝修理所のこと)の多大なるご尽力のおかげで何とか完了を迎えることが出来ました。

文化財の修復で一番大事なのは現状維持ということ。劣化による欠損などは補修をほどこされるようですが、金箱を余分に足したり等は行わず、実際の修復は金箔がはがれないようにする箔止めという作業がメインだったようです。

結局、三十三間堂が800年近く存在しているのは厳然たる事実。次の100年後にもこれを残していくっていうのが、私たちの務めなのではないでしょうか。

Q. コロナによる影響は?

A. 影響は大きいですよ。コロナ以前でしたら、修学旅行の学生さんや、特にインバウンドの外国人観光客の方々が増加し、堂内がにぎやかだった分、今はひっそりとしています。それでも少なからず、お参りに来て下さる人もおられます。中には「今日の三十三間堂は良かった。」と仰って下さる方もいて、これは「静かな中でゆっくりお参り出来て良かった。」という意味で、そういう言葉を聞いて反省もあります。本来、お寺は静かにゆっくりと仏様と向き合い、お参りするところ。あとは亡くなった大切な人を偲んだり、家族の平安を願ったりするところ。大勢の人が押し掛けると、当然騒がしくもなるし、禁止している写真撮影にも注意が及ばなかったり。そうした中でお参りをされる方々がおられたんだなと。語弊がある事を承知で言うと、コロナのおかげで本来のお堂の姿を見ることが出来ました。この事態から学びや気付きをもらえた事も少なからずあり、今後の維持管理や心構えの中に反映させなければいけないと感じています。

A. 影響は大きいですよ。コロナ以前でしたら、修学旅行の学生さんや、特にインバウンドの外国人観光客の方々が増加し、堂内がにぎやかだった分、今はひっそりとしています。それでも少なからず、お参りに来て下さる人もおられます。中には「今日の三十三間堂は良かった。」と仰って下さる方もいて、これは「静かな中でゆっくりお参り出来て良かった。」という意味で、そういう言葉を聞いて反省もあります。本来、お寺は静かにゆっくりと仏様と向き合い、お参りするところ。あとは亡くなった大切な人を偲んだり、家族の平安を願ったりするところ。大勢の人が押し掛けると、当然騒がしくもなるし、禁止している写真撮影にも注意が及ばなかったり。そうした中でお参りをされる方々がおられたんだなと。語弊がある事を承知で言うと、コロナのおかげで本来のお堂の姿を見ることが出来ました。この事態から学びや気付きをもらえた事も少なからずあり、今後の維持管理や心構えの中に反映させなければいけないと感じています。

大道さんのお言葉からは、文化財を守る立場の人たちが直面する共通する問題点についても建設的な提案がありました。文化への理解を深めていく上でも、私たち一人一人が、古刹や遺物などの文化財の鑑賞については、マナーや鑑賞方法を含めて考えるべき時期なのかもしれません。

妙法院門跡のご訪問を終えて

妙法院門跡

〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町447

〒605-0932 京都府京都市東山区妙法院前側町447

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います