いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

京都五ケ室門跡のひとつ「毘沙門堂門跡」を訪ねる

執事長を務める青木円学師によれば、毘沙門堂は、文武天皇勅願により703年に行基によって開かれたといいます。当初は出雲路という地名の場所にあったことからもわかるように、出雲に住んでいた人々の移住による信仰が原点のようです。

その後、出雲寺に奉祀。以降の戦禍をへて御本尊をお祀りするために、山科の場所が選ばれたようです。

※親王様が住職(門主)となられることより京都五ケ室門跡の一寺院へと変化します。

1693年の時に霊殿と宸殿と呼ばれる建物が追加されて現在の毘沙門堂の配置となっています。本堂には、毘沙門天が中央に鎮座しているほか、由緒正しい仏像が安置され、目を奪われます。

※親王様が住職(門主)となられることより京都五ケ室門跡の一寺院へと変化します。

1693年の時に霊殿と宸殿と呼ばれる建物が追加されて現在の毘沙門堂の配置となっています。本堂には、毘沙門天が中央に鎮座しているほか、由緒正しい仏像が安置され、目を奪われます。

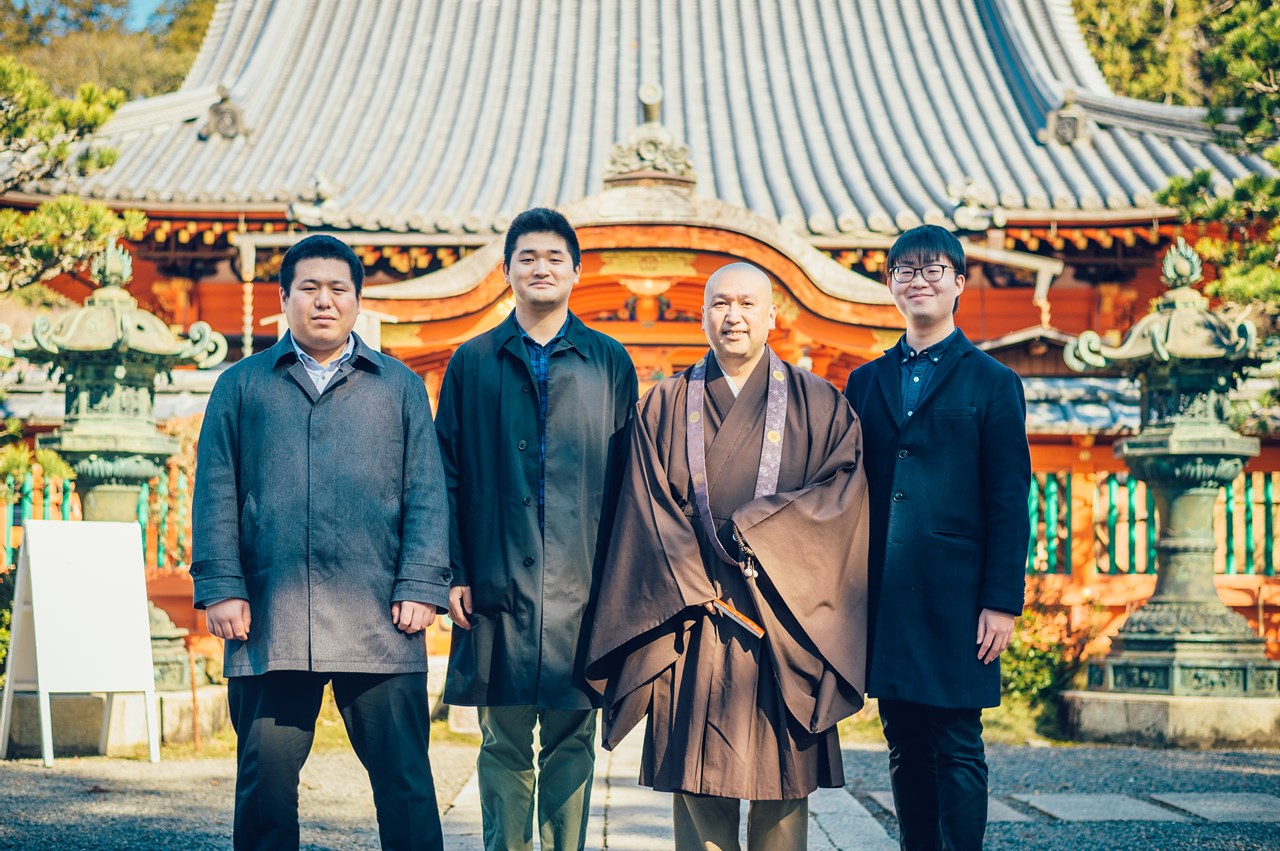

学生から執事長の青木さんにご質問させていただきました。

Q.ご本尊はあの真ん中にいらっしゃるのですか?

A.ご本尊はお厨子の中に、1寸2分(約3.7センチ)といわれている仏様がいらっしゃります。私も観た事がないです。今、見えているのはお前立ちと言い、お参りする対象であります。

A.ご本尊はお厨子の中に、1寸2分(約3.7センチ)といわれている仏様がいらっしゃります。私も観た事がないです。今、見えているのはお前立ちと言い、お参りする対象であります。

Q.ご開帳はいつするのですか。

A.先々先代のご住職の時にちょうど333年ぶりにご開帳しました。333年ぶりの理由はわからないのです。個人的には今後に御開帳して、少しでも毘沙門天様の神力を多くの方が受け取ってもらえる環境があればと思います。今、しばらくは御開帳の予定はないのですが、皆さんが社会で活躍される頃まで楽しみに待って下さい。

A.先々先代のご住職の時にちょうど333年ぶりにご開帳しました。333年ぶりの理由はわからないのです。個人的には今後に御開帳して、少しでも毘沙門天様の神力を多くの方が受け取ってもらえる環境があればと思います。今、しばらくは御開帳の予定はないのですが、皆さんが社会で活躍される頃まで楽しみに待って下さい。

Q.ご本尊の両サイドに祀られているのは何の仏様でしょうか?

A.持国天と増長天です。毘沙門さんは、四天王として祀られる場合には、多聞天になるんです。理由はわからないのですが出雲路にあった時代は、もともと四天王をお祀りしていたと伝わります。

A.持国天と増長天です。毘沙門さんは、四天王として祀られる場合には、多聞天になるんです。理由はわからないのですが出雲路にあった時代は、もともと四天王をお祀りしていたと伝わります。

A.昔は金箔で貼ってあったが、私らの時はもう少し見えていた記憶はするのですが、恐らくですが護摩の灰によると思われます。ここ20年以上、毎日護摩のお勤めをしていましたが、現在月3度として天井の保全につとめています。

続いて、本堂の渡り廊下を通って案内されたのが、霊殿と宸殿。とりわけ目を引くのが、霊殿の天井に描かれた巨大な龍です。この天井龍は狩野永淑主信作で、別名「八方睨みの龍」といわれる作品です。ここを訪れると、よくわかりますが、見る場所によって、龍があたかも参拝者をにらんでいるように見えるトリックアートになっています。

他にも宸殿の障壁画には逆遠近法を駆使した「動く襖絵」も当時の人々を楽しませていたに違いありません。中でも老人と子供が描かれた九老乃間は、逆遠近法の動きがわかりやすい襖絵です。視線を右側から左側に移していくと、描かれている机の絵が横に傾き長く伸びるという摩訶不思議な作品といえます。その題材は、上段之間では、唐の太宗の事績を元に描かれているほか、中国の故事を例にとった障壁画も一見の価値ありです。

毘沙門堂門跡のご訪問を終えて

霊殿の天井や宸殿の襖に描かれた絵画について説明も興味深く拝聴しました。絵画に込められた様々な配慮や遊び心を体感することができ、例えば、暑い夏にとおされる雪が降り積もった冬の情景を描いた部屋は心なしかどの部屋よりも涼しく感じました。また、鳥と植物の組み合わせで訪問した日に門主さんと面会できるかを判断する「イケズの間」の部屋もおもしろかったです。

毘沙門堂門跡

〒607-8003 京都府京都市山科区安朱稲荷山町18

〒607-8003 京都府京都市山科区安朱稲荷山町18

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います