いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

精進料理の「心」を味わう ~比叡山延暦寺 精進料理のふるまい参加~

令和2年11月28日、本格的に風が冷たくなってきた比叡山延暦寺東塔の延暦寺会館では朝から人々の温かな笑い声と芳ばしいお醤油の香りがあふれていました。

文:立命館大学3回生 宮本 敦さん

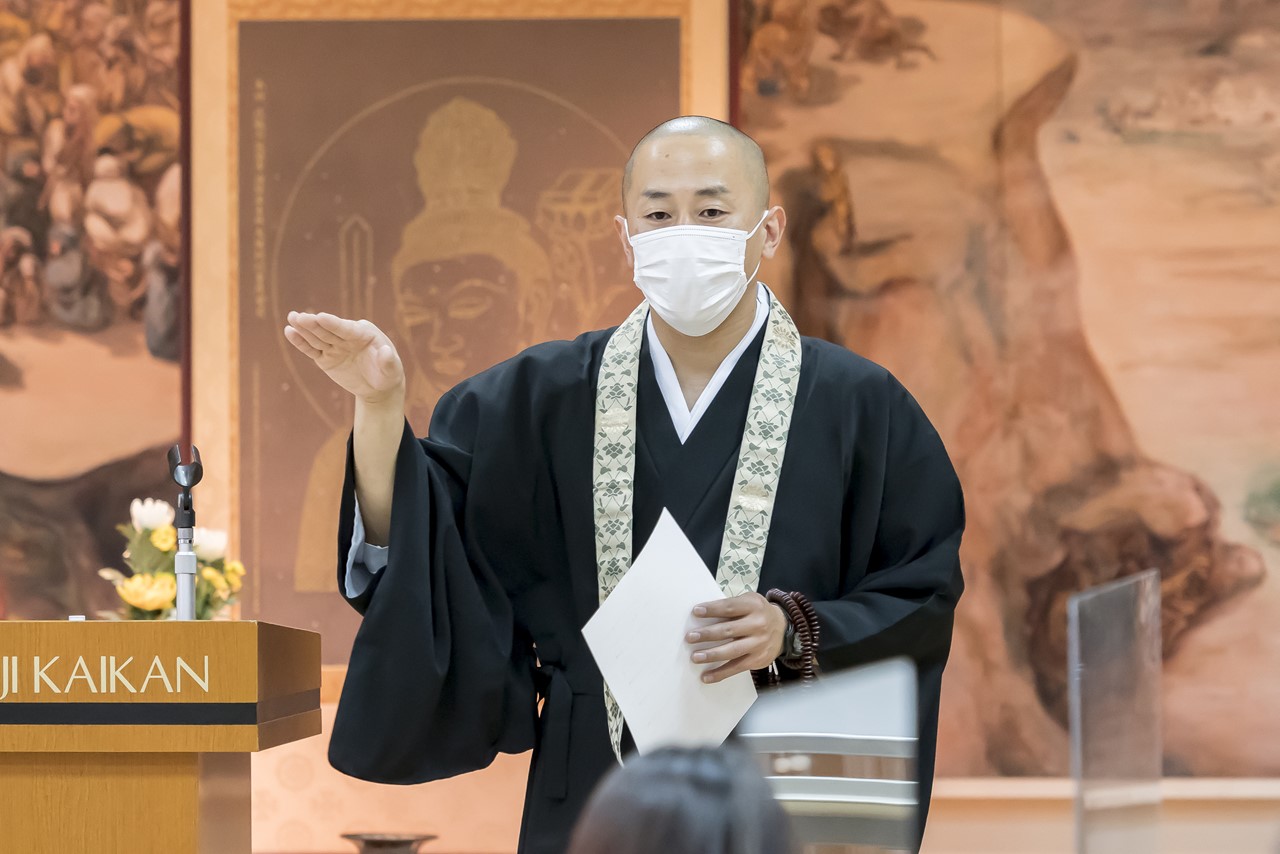

講師は神奈川県の福昌寺で副住職をされている飯沼康祐さん。精進料理を通じて仏教の知恵や文化を伝える活動をなさっています。また、伝教大師最澄1200年魅力交流の「大学コラボプロジェクト」ではアドバイザーとして、学生達がオンラインで精進料理に挑戦する「精進料理づくりの会」にて大変お世話になっています。今回は、飯沼さんが延暦寺にて一般の方々を対象に「心とからだに免疫力を」をテーマにした精進料理の講義とふるまいをなされるということで、オンラインでなく実際の見学に行って参りました。

延暦寺会館に到着すると、厨房でテキパキと下準備をなさっている飯沼さんの姿が。普段はオンラインで精進料理を教えていただいているため、実際にお会いするのはとても久しぶりです。画面上では何度もお会いしているのに「お久しぶりです」と声を掛け合うのは、奇妙な感じがしますが、同時にやはり対面で会話ができることすら実は貴重なことであったとつくづく気づかされる瞬間でもあります。

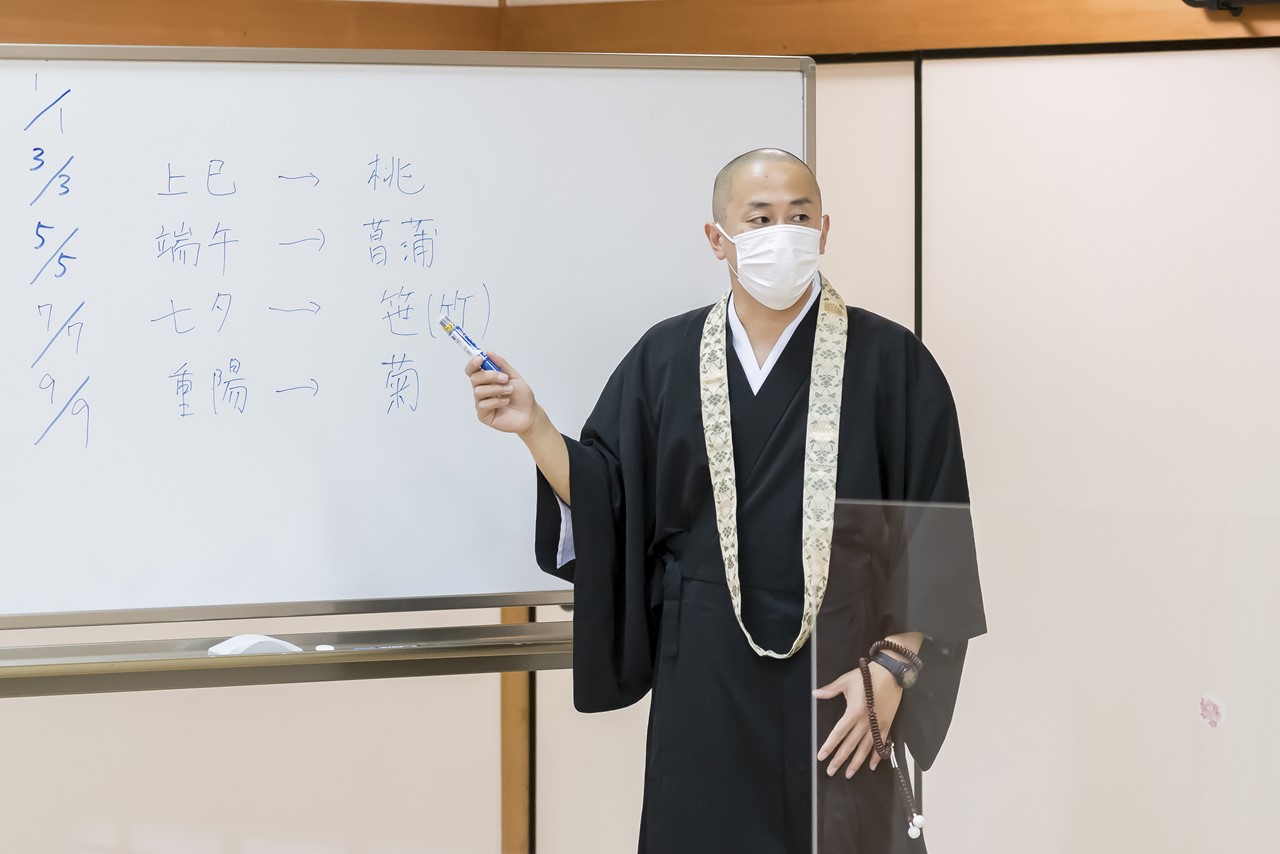

飯沼さんは、日本人は古くから季節の移り変わりに合わせて、要所要所で決まった食べ物を頂いたり活用したりして「邪気」を祓い「意味」を持たせて、健康と幸福を祈念しながら命を繋いできた、とおっしゃいます。特に端午の節句の「菖蒲(しょうぶ)」や、冬至に用いる「柚子」など、香りの強い食べ物を使って邪気を祓うという発想は現在でもよく残っており、寒い冬を抜けて春が来る、すなわち来年こそは良い年になるようにという「一陽来復」の考え方は、特にコロナ禍の今は強い意味を持つはず...。

『宗教と食』(南直人 編2014ドメス出版)という本では、

仏教で第一義とされる殺生戒は、インドのジャイナ教やヒンドゥー教にも存在するが、五世紀初頭に中国に伝えられた『大般涅槃経』が、肉食の全面禁止を強く説いている。この教義を率先して守るべき僧は、仏道精進のために肉を忌避する菜食料理の体系が、遅くとも六世紀頃の中国では完成されていた。そして、その完成度を高めたのが、おそらくは10世紀以降に宋代の禅宗寺院で行われていた精進料理だった。(第3章日本 原田信男 著より)

とあります。

特に素晴らしかったのが、大根の葉や皮など全てまるごといただく「大根まるごとご飯」です。大根の入った炊き込みご飯に、大根の皮のきんぴら、大根の葉の塩漬けにたくあんや柚子も入った、色んな食感が楽しめる混ぜご飯。食材を余すところなく、その良さを最大限に引き出すという精進料理のコンセプトにピッタリのメニューです。

メインの舞茸鍋を中心に、色鮮やかな小鉢たちが花園のようにお膳を彩りました。

今回のお夕食は「薬師御膳」ということで、料理の上にお薬師さまとその眷属の日光・月光菩薩と十二神将が梵字で描かれた紙がかけられました。薬師如来は、延暦寺の根本中堂の本尊で伝教大師最澄も信仰した現世利益の仏さま、そしてその眷属たちは昼夜24時間いつでも我々を守ってくださる仏の功徳を表します。

精進料理をいただくときに必ず読誦するのが「斎食儀」という食事の経典です。特にお夕飯の時には「食前観」と「食後観」を合わせた「略食事作法」を唱えます。これはどういった心構えで食事に向き合うかを教えてくれるもので、精進料理をいただく前後に、きちんと声に出してお唱えします。

飯沼さんは、著書の「簡単!お寺ご飯2」(2020年/徳間書店)にて、「食事は当たり前なことではなく、有り難いことと気づかせてくれることが精進料理の根本」とおっしゃっていますが、「斎食儀」の言葉は、精進料理が一体何なのかということのヒントを私達に示してくれます。目の前のこの食材はどこから来たのか、誰がどうやって作ったのか、食べたらどうなるのか、食材のおかげで得た力をこれから自分たちはどうするのか。飯沼さん曰く、食前観の「観」は食事と向き合うこと、そして自分自身と向き合うことだそうです。普段コンビニのお弁当やチェーン店のハンバーガーなどを、何も考えずにほおばる私ですが、今日の料理は少なくとも誰が何を使ってどうやって作ったかが分かりました。よく考えれば、食事というのは一人暮らしでもオンラインでも関係なく誰もが必ず毎日「いのち」と接する瞬間かもしれない...。

なるほど精進料理は、敢えて様々なルールを設けることで、食材の良さを引き出すこと・作る季節・食べる人が喜ぶような工夫を、作る人に意識させます。そして食べる人はその作った人の趣向を想像し、食材や食事そのものに思いを巡らせ、有り難くいただくというわけです。飯沼さんをはじめ、出来上がったお料理を絶賛しながら召し上がる一般の方々、その場のみんなが笑顔でいっぱいになった光景を見て、私は感動しました。

精進料理は、身の回りの様々なことが実は有り難いことの連続であるということに気付かせてくれます。本日の食事は普段のそれと比べものにならないほどの充実感でした。それは献立に肉が無い分をはるかに上回るものです。意識と工夫次第でここまで人の心を優しく、豊かな気持ちにさせてくれるものは、今のこの世の中だからこそ是非必要なのではないでしょうか。

今なら、「斎食儀」の一番初めの言葉の意味がより深く分かるような気がします。

「十方施主罪障消除福寿増長」

(すべての生きとし生けるものの罪や災いが消え、良いことがありますように。)

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います