いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

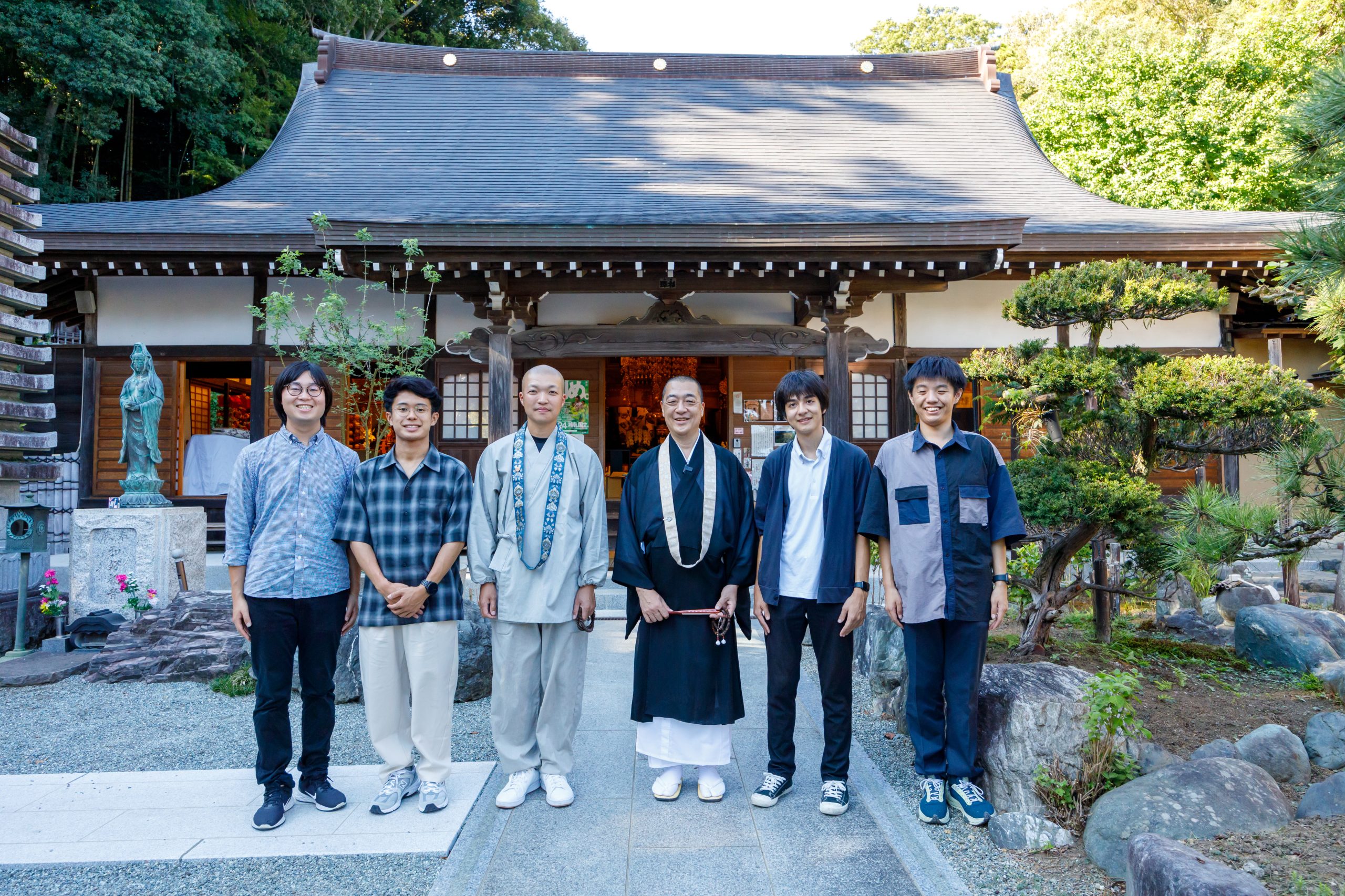

荘厳な空間が広がる霊穴に人々が集う「妙圓寺」を訪ねる

2023年9月17日 訪問

神奈川県中部に位置する平塚市。湘南と称され多くの観光客が集まる平塚市の郊外に妙圓寺は伽藍を構えています。400年前に整備された霊穴や不滅の法灯、個性豊かな仏像群など様々な魅力にあふれる境内を、夏の暑さが残る9月中旬に学生達が訪問しました。

比叡山の僧・舜尭法印と地元の有力者・水嶋家により中興される

「江戸時代初期の元和元年(1615年)当地の有力者であった水嶋五郎右衛門の母・月盛妙圓禅尼の援助を受け舜尭阿闍梨により中興されました。援助をした水嶋家は鎌倉時代に源頼朝公の御家人として活躍した土屋一族の後裔とも甲斐武田家の重臣である加藤駿河守の後裔とも伝えられています。そのような由緒のある一族の皆さんの援助により、妙圓寺は中興されたと伝えられています。ちなみに水嶋家の方々との交流は今も続いており、妙圓寺の開基檀越としてお力添えをいただいております。」

「妙圓寺が中興された際、現在のご本尊に定められたと伝えられています。どうぞご本尊の近くまで歩みを進めてみてください。」

池田正顕ご住職に促され、学生達はご本尊に近づきます。

「妙圓寺のご本尊はこちらの阿弥陀如来坐像です。残念ながら、造立された時代や仏師についての詳細はわかっておりません。中興された江戸時代頃に造立されたとも、それよりも前の時代に造立されたとも言われています。皆さんの中に詳しい方がいらっしゃったら教えてください。」

ユーモアを交えつつ妙圓寺の歴史をお話しするご住職と学生達との交流は続きます。

「先程、妙圓寺が中興されたときにご本尊が阿弥陀如来坐像に定めたとお話ししました。それでは、それ以前の妙圓寺のご本尊はどなただったのでしょうか?その答えになるお像が左の脇壇におまつりされているので、こちらへとお越しください。」

ご住職に促され左の脇壇へと移ります。

ユーモアを交えつつ妙圓寺の歴史をお話しするご住職と学生達との交流は続きます。

「先程、妙圓寺が中興されたときにご本尊が阿弥陀如来坐像に定めたとお話ししました。それでは、それ以前の妙圓寺のご本尊はどなただったのでしょうか?その答えになるお像が左の脇壇におまつりされているので、こちらへとお越しください。」

ご住職に促され左の脇壇へと移ります。

「中興される以前の妙圓寺のご本尊は、こちらにおまつりされる薬師如来立像でした。伝承としては行基菩薩による造立と伝えられています。昔は秘仏であったそうですが、現在はいつでもそのお姿を拝めるようにしています。江戸時代に描かれた絵図には、妙圓寺の本堂の裏手に薬師堂というお堂が描かれています。こちらの薬師如来像や日光菩薩・月光菩薩立像、十二神将立像はその薬師堂にまつられていたとされ、中興以前は薬師堂が妙圓寺の本堂であったと推測されています。妙圓寺の院号は『醫王院』ですし、古い記録にもこちらの薬師如来像が旧本尊であると記されていることからも、中興以前の妙圓寺は薬師如来を信仰の中心とする寺院であったと考えられています。」

妙圓寺の歴史の奥深さに感銘を受ける学生達でした。

様々なお像が集まる妙圓寺

「こちらにおまつりされるお像群は他のお堂や個人の方々のところより縁あって妙圓寺に移ってこられたお像です。こちらに関しても造立の時代や仏師などの詳細はわかっていません。お像によって勇ましいお姿をされていたり、穏やかな表情をされていたりとお像ごとに私たちが受ける印象は大きく異なると思います。ご本尊を中心にみて反対側の脇壇にも様々なお像をおまつりしていますので、是非皆さんに合うお像を見つけてみてください。」

ご住職のお話を受け、学生達は本堂におまつりされるお像を巡りました。

400年前に整備が始まった霊穴内外に広がる辯財天の祈りの空間

「中興されて以来たくさんの方々から信仰を集める場所が境内にありますので、本堂を出てそちらへ歩みを進めていきましょう。」

本堂を出て最初に向かった先は、丘の上にある一宇の堂です。

本堂を出て最初に向かった先は、丘の上にある一宇の堂です。

極彩色に彩られる辯天堂の祈りの空間にしばしの間見とれる学生達でした。

「続いて、今いる丘の上から降り、辯天堂のちょうど真下へと歩みを進めていきましょう。」

ご住職に促され丘を降っていくと、目の前に大きな洞窟の入り口が目に入ってきました。

ご住職に促され丘を降っていくと、目の前に大きな洞窟の入り口が目に入ってきました。

「霊穴の長さはおよそ50mにもなるといいます。機械も存在しない時代にこれほどまでに長い洞窟を掘ったことになります。そのことが最もよくわかる部分が霊穴の壁面になります。壁面に近づいてみてください。壁面に近づいてみると、滑らかな壁面ではなく、でこぼことしていることがわかると思います。これは、当時の人々が鏨(たがね)を使って洞窟を掘っていたことを示しています。当時の人々の辯財天に対する篤い信仰の一端が垣間見えると思います。」

「霊穴内にある護摩壇の前には、辯財天の化身とされる宇賀神像を中心に伝教大師像や天台大師像、比叡山より分灯された不滅の法灯をおまつりしています。古来より岩屋霊穴とその真上の辯天堂をあわせて土屋銭洗辯財天としてたくさんの方々に親しまれており、護摩壇の近くにある泉でお金を洗い清めるとお金が貯まるといいます。是非皆さんも洗ってみてください。」

「また、毎年10月にはこの岩屋霊穴内にて特殊な秘法を執り行います。『浴酒供』と呼ばれるこの修法は、秘仏の宇賀神像に御香を混ぜて温めたお酒をそそぎ祈願する修法で辯財天信仰が篤い妙圓寺にとって非常に大切な修法です。ご縁があれば是非お越しください。」

「また、毎年10月にはこの岩屋霊穴内にて特殊な秘法を執り行います。『浴酒供』と呼ばれるこの修法は、秘仏の宇賀神像に御香を混ぜて温めたお酒をそそぎ祈願する修法で辯財天信仰が篤い妙圓寺にとって非常に大切な修法です。ご縁があれば是非お越しください。」

人々が集う妙圓寺

「こちらに飾られている手毬は、山本タカさんという方が制作されたものになります。一つ一つ丁寧に制作されていまして、同じ模様のものはないそうです。この手毬や吊し雛を目当てに妙圓寺を訪れてくださる方々も多いです。」

「ありがたいことに妙圓寺には様々な方々が参拝に訪れてくださいます。訪れていただいた方々がよりよい時間を過ごせるように私たちも頑張っていきたいと考えています。」

学生の感想

和光山妙圓寺

〒259-1205

神奈川県平塚市土屋1949

〒259-1205

神奈川県平塚市土屋1949

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います