いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

国宝を有し、京都で一番小さい寺院「宝菩提院願徳寺」を訪ねる

2023年8月23日 訪問

千年の都として多くの人々に愛される京都。そんな京都には、重厚な歴史の遺風を今に伝える数多くのお寺があります。その中で、『京都で一番小さいご本尊が国宝の拝観寺院』と称するお寺が京都市郊外に伽藍を構えています。

青空に大きく雲が立ち上り、夏の日差しが地面を照らす8月の中旬、1000年以上の歴史をほこる宝菩提院(ほうぼだいいん)願徳寺(がんとくじ)を学生6人が参拝し、前ご住職の中村豪瑛師にお話を伺いました。

青空に大きく雲が立ち上り、夏の日差しが地面を照らす8月の中旬、1000年以上の歴史をほこる宝菩提院(ほうぼだいいん)願徳寺(がんとくじ)を学生6人が参拝し、前ご住職の中村豪瑛師にお話を伺いました。

白鳳時代に開かれた大寺院

「大寺院であった願徳寺ですが、災害や戦乱により、平安時代の終わり頃には衰退していたようです。そのようなとき、忠快というお坊さんが願徳寺に移ってきました。実はこの忠快というお坊さん、平清盛公の弟・平教盛公の息子であったそうで、源氏と平氏の争いに巻き込まれ、願徳寺に逃れてきたと聞いています。驚くことに、このとき移動してきたのは忠快さんだけではありませんでした。実は、忠快が修行していた宝菩提院というお寺も一緒に願徳寺に移ってきたそうなのです。ですので、現在の『宝菩提院願徳寺』というお寺の名前になったのは、忠快さんが願徳寺に移ってきてからということになります。」

「宝菩提院願徳寺はお話ししたような歴史をたどってきたと伝わっていますが、残念ながら当時の様子を記した記録がお寺に残っていないので、詳しいことがわかりません。ですが、平安時代から鎌倉時代の願徳寺の様子をうかがい知ることができる3躯のお像が大切に守り伝えられてきました。」

人々が涙を流すほど美しい国宝・如意輪観音像

「お堂の中央におまつりされているお像が、宝菩提院願徳寺のご本尊である如意輪観音さまです。今からおよそ1200年前、平安時代前期に造られた仏さまであるとされ、国宝に指定されています。お像の大きさは約88㎝、カヤの木から彫られており、彩色は施されていません。よくみなさんから、このお像を彫った方についての質問をいただくのですが、残念ながら詳しい事はわかっていません。お顔の様子や身につけている衣の表現から唐様式のお像だと言われていますが、唐の国で彫られたとも、日本に渡ってきた渡来人の手により彫られたとも様々な説があるようです。」

「また、お寺では如意輪観音さまと伝わっていますが、お像の尊名についてもいくつかの説があります。例えば、聖観音さまや薬師如来さまの脇をかためる月光菩薩さま、虚空蔵菩薩さまと言われる方もいらっしゃいます。右足を地面の方向へ踏み下げている座り方から、3躯の仏さまから構成される三尊像のうちの1躯と考える方もいらっしゃいますね。国宝に指定されて有名な仏さまですが、謎の多い仏さまです。」

「お姿を見ていただくと、1000年以上前の仏さまと思えないほどひび割れがないことに気がつくと思います。最近調査していただいた先生に聞いたことですが、お像のひび割れを防ぐために、カヤの大木を縦に半分に切り、その半分の材で如意輪観音さまを彫ったそうです。そうすることで、ひび割れの原因となる木の芯の部分を避けているそうです。先人の方々の工夫のおかげで、今に生きる私たちが美しいお姿を拝ませていただいていると考えると感慨深い気持ちがありますね。」

如意輪観音像から目を離すことのできない学生達に中村師から声が掛けられます

「今明るい照明の下でお姿を見ていますが、照明を消してお堂の入り口から入る自然光の下だとどのように表情が変わるでしょうか。」

中村師の言葉に従い、お堂の中の照明を消し、扉を開きます。すると、学生達から驚きの声があがります。

「私は自然の光の下だと、より穏やかなお顔をされ、照明の下だと凜々しいお顔をされると思います。みなさんはどのように感じましたか。如意輪観音さまのお姿を長い間見ている方、感動で涙を流す方もいらっしゃいます。如意輪観音さまの前でたくさんの参拝者のみなさんとお話ししてきましたが、みなさん感じる印象は多種多様です。このことも如意輪観音さまの魅力の一つだと思います。」

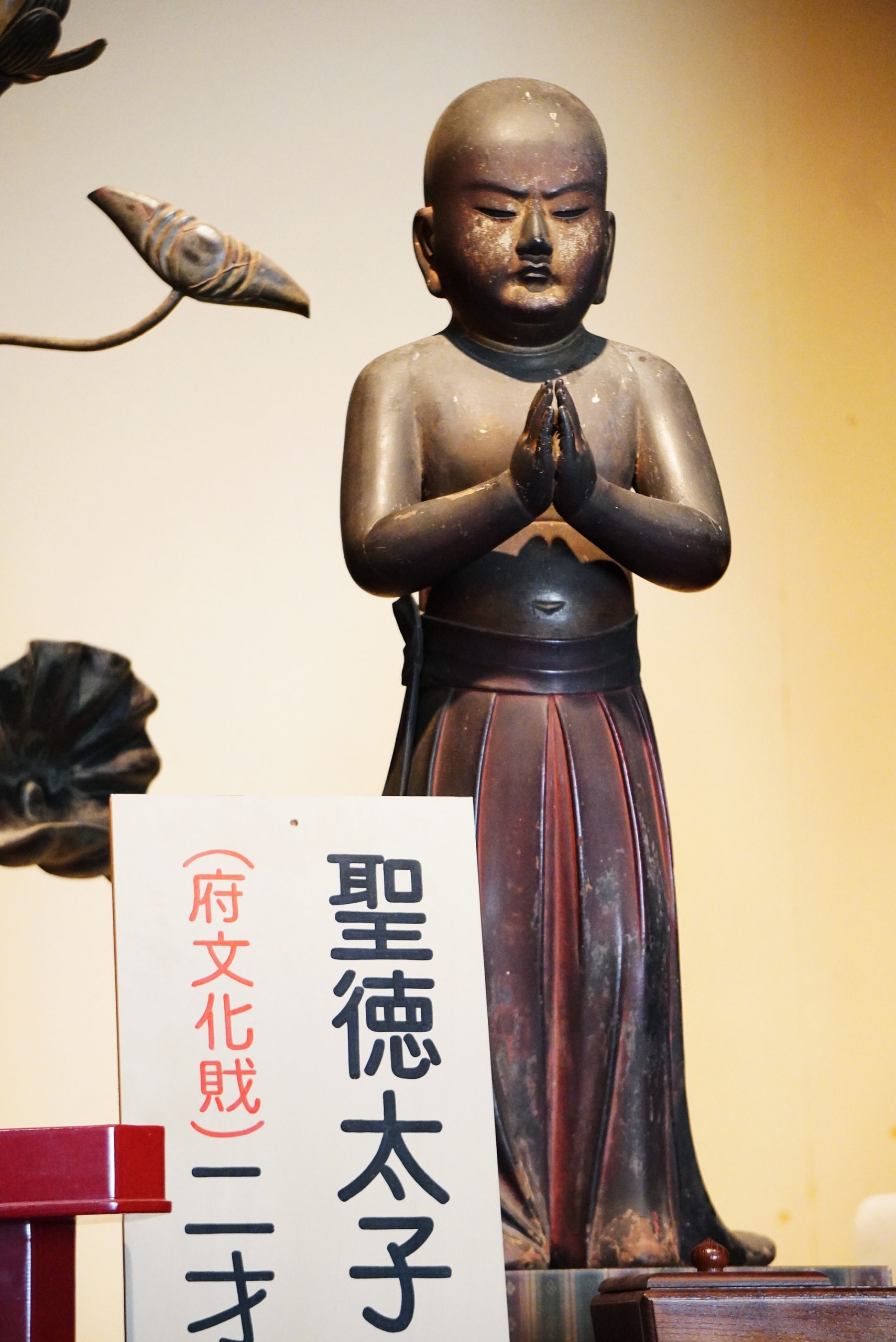

端麗な薬師如来立像と一遍上人ゆかりの聖徳太子像

「右手におられる薬師如来さまは、平安時代後期に造られたお像で、国指定重要文化財に指定されています。薬師如来さまですから、左手には薬が入っている薬壺を持っています。この時代特有のやさしく穏やかな表情が印象的です。」

「薬師如来さまのお姿を見ていただいて驚くことが、腕から垂れる衣の薄さです。先程話したとおり、願徳寺はたくさんの天災や戦に巻き込まれてきました。それにもかかわらず、このように極めて薄く彫られているお像がほとんど欠けることなく今まで伝えられていることは奇跡だと思います。」

「このお像の特筆すべき点は、時宗の開祖・一遍上人と非常に深いゆかりがあるお像である点です。この聖徳太子像を解体修理した際、像の内側に大量の墨書きと頭部に小さいお像がおさめられていることがわかりました。墨書きを読んでみると、『一遍上人の実の弟である聖戒(しょうかい)が一遍上人と2人の父親である如仏の菩提を弔うために造立した』ということが書かれていました。願徳寺に一遍上人ゆかりのお像がおまつりされている理由はわかりませんが、もしかしたら願徳寺と何かゆかりがあったのかもしれませんね。」

魅力的なお像のもとにたくさんの人々が集う

「こちらの掛け軸を見てみてください。こちらはどのように造られたかわかりますか?」

中村師の言葉を受け、お堂の右手側に掛けられている如意輪観音像のお姿を写した掛け軸に目を向けます。

「このリアルな様子、写真を掛け軸にしているとみなさん思うのですが、実は違うのです。では、どのような技術なのかと言えば、有名なあの西陣織で如意輪観音さまの姿を紡いでいるそうです。」

中村師のその言葉を聞き、驚きの声があふれます。

中村師の言葉を受け、お堂の右手側に掛けられている如意輪観音像のお姿を写した掛け軸に目を向けます。

「このリアルな様子、写真を掛け軸にしているとみなさん思うのですが、実は違うのです。では、どのような技術なのかと言えば、有名なあの西陣織で如意輪観音さまの姿を紡いでいるそうです。」

中村師のその言葉を聞き、驚きの声があふれます。

「作成された方は、日本全国の仏さまのお姿を西陣織で紡いでいるそうです。私自身もここまでリアルかつ如意輪観音さまの雰囲気を西陣織で表現することができることに驚きました。」

「この掛け軸を制作された方やみなさんのように、願徳寺には今も昔もたくさんの人々が訪れ、如意輪観音さまをはじめとする仏さまに祈りを捧げてきました。これから先も、願徳寺の仏さまがみなさんを見守ることのできるように、大切に守り伝えていきたいと考えています。」

(文・立命館大学大学院2回生)

「この掛け軸を制作された方やみなさんのように、願徳寺には今も昔もたくさんの人々が訪れ、如意輪観音さまをはじめとする仏さまに祈りを捧げてきました。これから先も、願徳寺の仏さまがみなさんを見守ることのできるように、大切に守り伝えていきたいと考えています。」

(文・立命館大学大学院2回生)

学生の感想

宝菩提院願徳寺

〒610-1153

京都府京都市西京区大原野南春日町1223-2

〒610-1153

京都府京都市西京区大原野南春日町1223-2

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います