いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

播磨国最古の天台宗寺院、「増位山随願寺」を訪ねる

2023年5月27日 訪問

増位山随願寺(ますいさんずいがんじ)は姫路城の北東約4キロの山中にあります。かつては多くの坊のある大寺だったものの、戦国時代に織田信長の将に攻められ、いったんは廃絶しましたが10年あまり後に再興されました。主に江戸時代初期から中期にかけて整備されたのが今の伽藍(がらん)です。本堂など重要文化財の建物だけでも5棟あり、古刹ならではの荘厳な空気を伝えています。

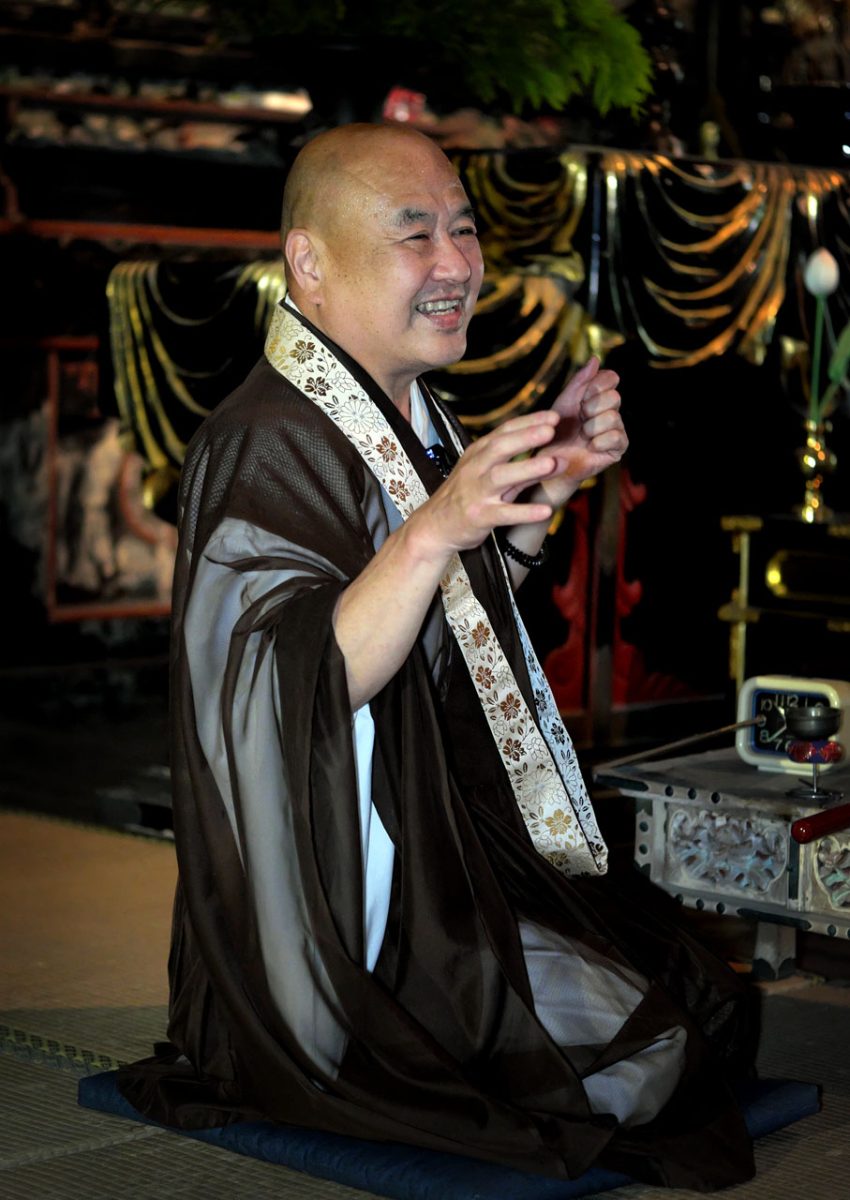

周囲の木々の緑が増す5月末、加藤哲崇(てっしゅう)ご住職に境内をご案内いただきました。

周囲の木々の緑が増す5月末、加藤哲崇(てっしゅう)ご住職に境内をご案内いただきました。

「播磨天台六カ寺」のひとつで、朝廷や幕府の祈願の場

当初の宗派は法相宗でした。天長10(833)年に仁明天皇の命により、当寺で国家の繁栄と諸国の豊饒(ほうじょう)を祈る法要 最勝会が天台座主義真によって行われ、ここで天台宗に転じました。伝教大師最澄が天台宗を始めて30年弱しかたっておらず、かなり早い時期です。

平安時代中期になると、圓教寺(兵庫県姫路市)、一乗寺(加西市)、神積寺(福崎町)、八葉寺(姫路市香寺町)、普光寺(加西市)などとともに『播磨天台六カ寺(播磨六カ山)』と呼ばれるようになりました。いずれも、朝廷や幕府の祈願の場となる霊所です。

また、中世には平清盛・源頼朝らに当寺への寄与もあったといいます。ただ、どちらも証明するだけの資料が残っておらず、これらについては残念ながら伝承の域をでません」

信長の武将による焼き打ちにより廃絶するも再興する

随願寺には、最大で36もの坊があったとされています。これらも含めほとんどの諸堂が灰燼(かいじん)に帰しました。三木城(兵庫県三木市)を拠点とし、織田信長に従っていた戦国武将の別所長治による焼き打ちに遭ったのです。信長による比叡山焼き打ちの2年後、天正元(1573)年のことでした。

今の本堂は、元禄5(1692)年に建てられました。大型の建物であるだけではなく、梁(はり)や桁(けた)を支える斗栱(ときょう)も幾重にも重ねられ、非常に装飾的な建物として知られています。また、外陣の天井部分には竜や天女のほか、上半身が人、下半身が鳥の迦陵頻伽(がりょうびんが)が描かれています。これらは狩野探幽の筆によるものと伝えられています。

本堂は平成21(2009)年に重要文化財に指定されました。

今の本堂は、元禄5(1692)年に建てられました。大型の建物であるだけではなく、梁(はり)や桁(けた)を支える斗栱(ときょう)も幾重にも重ねられ、非常に装飾的な建物として知られています。また、外陣の天井部分には竜や天女のほか、上半身が人、下半身が鳥の迦陵頻伽(がりょうびんが)が描かれています。これらは狩野探幽の筆によるものと伝えられています。

本堂は平成21(2009)年に重要文化財に指定されました。

薬師如来など3体が収められた珍しい厨子

本堂内陣にある大きな御厨子(ずし)の中央には、平安時代後期に造られた高さ約1.4メートル(半丈六)のご本尊の薬師如来坐像が安置されています。脇侍には千手観音と聖観音菩薩、御厨子の外の左右には鎌倉時代の十二神将や普賢菩薩などが安置されています。

普段は秘仏ですが、今回は特別に羅漢などの彫刻が施された御厨子の扉を開けていただきました。

「今はお薬師様の左には千手観音、右には聖観音ですが、前は毘沙門天がお祀りされていました。本来は別々のお堂にお祀りされていたのかともいますが、江戸時代に本堂を建てる際に、本堂と共に御厨子も造られ3体一緒にされたのだと考えられます。

普段、このお厨子は閉じていますが、、年に1度、2月11日の追儺会(ついなえ)ならびに彩燈大護摩のときだけ御開帳します。

それでは次に、毘沙門天をお参りしましょう」

普段は秘仏ですが、今回は特別に羅漢などの彫刻が施された御厨子の扉を開けていただきました。

「今はお薬師様の左には千手観音、右には聖観音ですが、前は毘沙門天がお祀りされていました。本来は別々のお堂にお祀りされていたのかともいますが、江戸時代に本堂を建てる際に、本堂と共に御厨子も造られ3体一緒にされたのだと考えられます。

普段、このお厨子は閉じていますが、、年に1度、2月11日の追儺会(ついなえ)ならびに彩燈大護摩のときだけ御開帳します。

それでは次に、毘沙門天をお参りしましょう」

国の重要文化財に指定される木造毘沙門天立像

「ヒノキの一木作りで、右手には宝棒を持った堂々としたお姿です。正面からみたお顔と横顔の印象が異なりますので、中に入ってみてみてください。」

確かに正面から見ると少しおどけたような優しいお顔に見えましたが、横から見ると鼻が高く、端正なお顔をされていました。

「この毘沙門さんを安置する収蔵庫は約50年前に建てました。ほかにも伽藍(がらん)を順次整備しているのですが、なかなか資金繰りが難しいのが正直なところです」

姫路藩主榊原忠次の菩提寺

随願寺に今ある本堂や伽藍は榊原忠次により再興されたものです。榊原忠次は、徳川家康の天下取りを支えた四天王の一人、榊原康政の孫にあたります。随願寺は1649年に姫路藩主榊原忠次の菩提寺になりました。

朱塗りが際立つ正門の唐門は1731年に建立された国の重要文化財に指定されています。

行基上人が祀られている開山堂へ

昔は境内までの道は整備されておらず、空港建設の予定があったため近くまで道路が通ったそうです。

それまでは境内までの道のりはひたすら歩くだけだったため、大変だったとおっしゃるご住職。今は便利になったと笑ってお話しされました。順番に伽藍の整備を続けておられる御住職からは、時代を繋ぐご苦労と共に、その責務の重要さを垣間見ることができました。

それまでは境内までの道のりはひたすら歩くだけだったため、大変だったとおっしゃるご住職。今は便利になったと笑ってお話しされました。順番に伽藍の整備を続けておられる御住職からは、時代を繋ぐご苦労と共に、その責務の重要さを垣間見ることができました。

<参加学生の感想>

ご住職の説明を聞いている中でこのお寺を愛し、その歴史を多くの人々に伝えていきた

いという思いが溢れているように感じました。信仰もモノも伝承もその場にあるだけでは徐々に衰退し消えていってしまうものだと思います。今残っているものを後世に残すために、お話という形で伝えていくことで人々にこのお寺のことを知ってもらい、今あるものを後世に守り伝えていこうとしているように感じました。(奈良大学4回生)

そんな随願寺を再建された姫路藩主榊原忠次公の墓所も、非常に大きな五輪塔の立つ迫力のある空間に圧倒されました。

たくさんの江戸建築が残る随願寺、山上ということもあり、継続的に修理を行い、未来に継承することの難しさも教えていただきました。文化財指定の有無を問わず、地域で文化財を守り伝えていくような仕組みができるといいなと改めて感じました。

(京都大学大学院2回生)

増位山随願寺

〒670-0808

兵庫県姫路市白国5

〒670-0808

兵庫県姫路市白国5

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います