いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

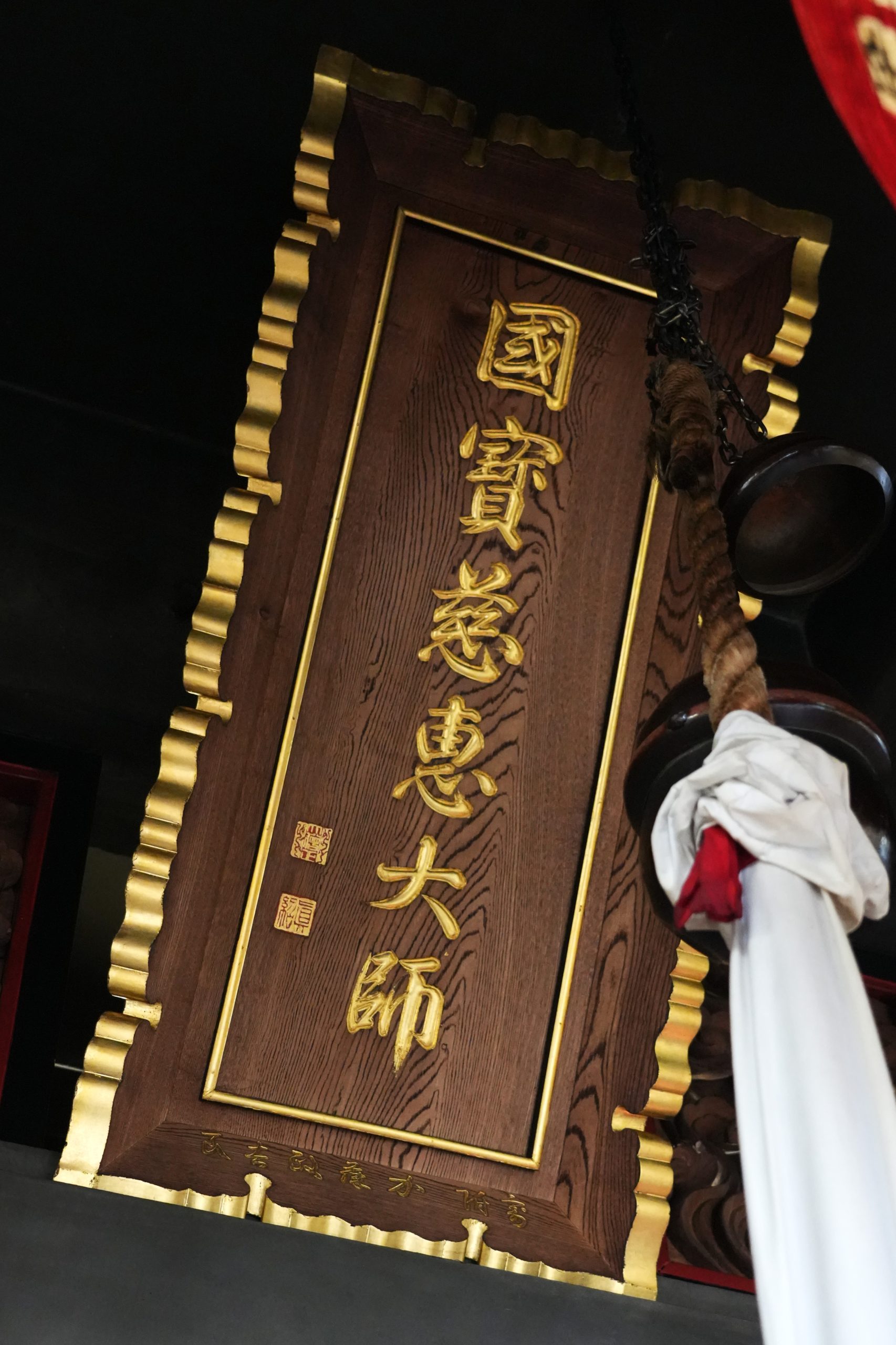

慈恵大師のお名前の由緒を伝える「観音寺」を訪ねる

古来より伊勢神宮へ納めるお酒を製造するための麹の産地であった三重県四日市市の垂坂(たるさか)の地。この歴史ある垂坂の地に、比叡山中興の祖とされる慈恵大師とゆかりの深い天台宗の古刹・観音寺が約1100年の歴史を繋いでいます。垂坂の地を見守り続ける「垂坂山のお大師さん」と呼ばれ、宗派を超えて信仰を集めている観音寺の魅力を、住職を務める吉田眞圓師に伺いました。

◇若き日の慈恵大師の逸話を伝える古刹・観音寺

本堂

「本日はようこそ観音寺へお参りいただきました。あまり知られていないのですが、こちらの観音寺は慈恵大師とゆかりの深いお寺でして、今回は皆さんに慈恵大師のお人柄と魅力を中心に観音寺の魅力をお話ししていきたいと考えています。」

「お寺を創建するということは、地域にとって人やお金、物資などがたくさん必要になる一大事業です。慈恵大師はお若いころから才覚を発揮されていたと伝えられていますが、まだ10代半ばの慈恵大師ただお一人のお力ではお寺を創建することは難しいですよね。それでは、なぜ創建できたのか。それは、この垂坂を治めていた領主である船木良見という方が若き日の慈恵大師をバックアップしていたからであると伝えられています。」

「慈恵大師は現在の滋賀県長浜市にお生まれになったとされています。物心ついた頃から聡明さを発揮していた慈恵大師は、ご両親の勧めもあり比叡山で修行と勉学に励むことになりました。」

「このとき若き慈恵大師が最初に教えを乞うた師匠が理仙阿闍梨という方であると伝えられています。若き慈恵大師は、当時高僧として名をはせていた理仙阿闍梨の元でめきめきと頭角をあらわしていったといいます。そして早くも数年で、正式な僧侶として認められることになりました。」

「このままの状態が続くと、慈恵大師は正式な僧侶として認められず比叡山を離れることになります。「才能あふれる慈恵大師をこのままにしておくのは惜しい」このように考えた当時の人々は、この事態を打開するために、朝廷の有力者でもあった船木良見に相談したといいます。そして、船木良見は才能あふれる慈恵大師の姿を見てたいそう尽力したと伝えられています。その尽力もあり、なんとか若き慈恵大師は正式な僧侶として認められることができたといいます。」

「つまり、この垂坂の地を治めていた船木良見と慈恵大師の深い関係があったからこそ、10代半ばの慈恵大師がこの地に「観音寺」というお寺を創建できたのだと思います。また、慈恵大師のお名前は「良源」といいますが、この「良」という字は、慈恵大師のために尽力した船木良見のお名前から一字をいただいたと伝えられています。」

歴史の点と点がつながり、慈恵大師の人生の歩みへと誘われていきます。

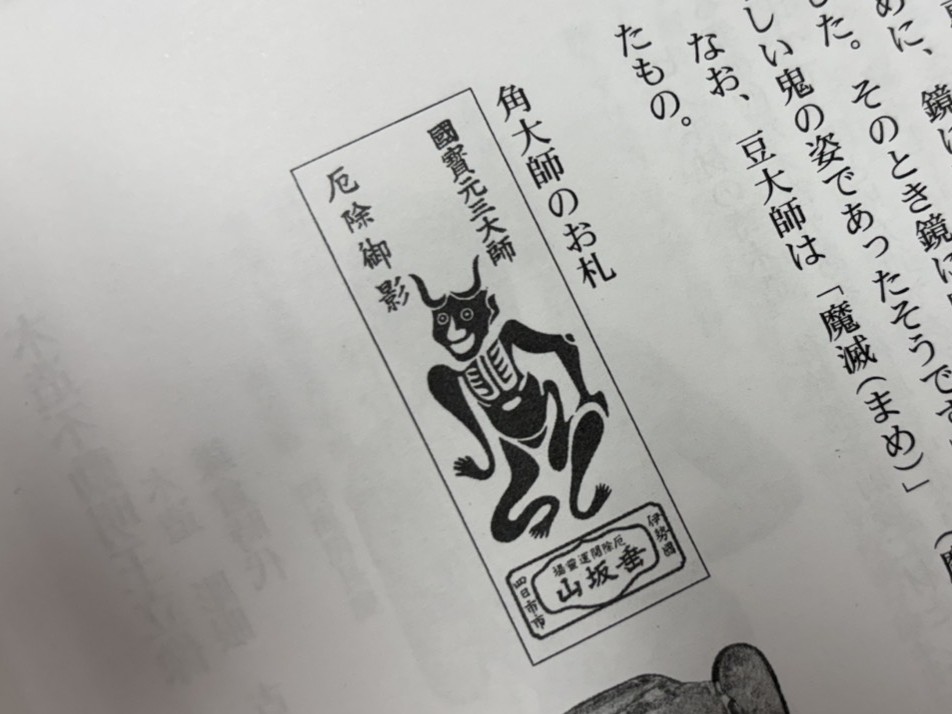

「正式な僧侶と認められた慈恵大師は、比叡山にて頭角を現していきます。慈恵大師は修行や学問に人一倍はげみ、その賢さと法力で当時の人々から大いに尊敬されたといいます。その慈恵大師の一端を今に伝えているものがこちらの「角大師」のお札です。皆さん「角大師」のお札はご存知でしょうか?」

「慈恵大師が比叡山の横川にいらっしゃったとき、社会では疫病が流行していました。このことを憂いた慈恵大師は、大きな鏡の前で「降魔の感法」という修法を行います。修法が始まると、鏡に映る慈恵大師の姿は恐ろしい鬼の姿に変わりました。慈恵大師は弟子たちにその姿を写させ、家々の入口に貼るようにと人々に配ったそうです。すると、流行していた疫病は静まり、慈恵大師の法力の強さに多くの人々が感銘を受けたそうです。」

また、角大師のお札に描かれている「鬼」のような慈恵大師の姿から、観音寺ではある伝統が守られているのだとか。

「慈恵大師様は角大師のお札に描かれているように、「鬼」のような姿をして疫病を鎮めたと伝えられています。そのため、慈恵大師を御本尊とする観音寺の節分では、豆まきをするときに「福は内」とは言いますが、「鬼は外」は言いませんね。」

「慈恵大師が垂坂を訪れた際、地元の霊能力者と法力の力比べをすることになりました。勝負の方法は、「もっこ」という土を運ぶ道具をつかってどれだけ大きな塚をつくることができるか。最初に霊能力者が挑戦すると、小ぶりな塚がぼこっとできたそうです。続いて慈恵大師の出番。慈恵大師が念じると、なんと、数倍もあろうかという大きな塚ができたそうです。この大きな塚こそが現在も残るもっこ塚(大師塚)であると伝えられています。」

地域に伝えられている慈恵大師様のコミカルなエピソードに、自然と笑みがこぼれる学生たち。

慈恵大師と地域の繋がりはまだまだ続きます。

「このような逸話が伝えられているほど、垂坂の地に観音寺が創建されて以来、慈恵大師は地域の人々から大切な存在として尊敬の念を集めています。例えば、観音寺では毎年1月の寒の入りから2月3日の節分までの期間で「寒行」を行います。この寒行では、慈恵大師以来観音寺で伝えられている修法を行いながら地域をまわり、地域の皆さんに慈恵大師のお札をお授けしています。」

「この寒行は少なくとも100年以上昔から行われていることでして、近年は参加する方々も減少してはいますが、毎年の恒例行事ということで、宗派を超えて地域の皆さんと一緒に行っています。この寒行は慈恵大師と地域の繋がりを伝える大切な行事ですから、たとえ私1人になっても続けたいと考えています。」

◇慈恵大師以降も隆盛を極めた観音寺

「慈恵大師とゆかりの深い観音寺ですが、慈恵大師が生きた時代以降もますます隆盛をしていったと伝えられています。」

「実は、一時の間、天台宗のお寺ではなく、奈良の東大寺の末寺として運営されていた時期がありました。今から700年くらい昔の南北朝時代に再び天台宗のお寺となったと伝えられています。」

「この中世の時が一番観音寺の規模が大きかった時期であるそうで、最盛期には境内が2 km四方もあったそうです。また観音寺の末寺も数十カ寺あり、現在でも地名に名前が残っていたり、宗派は変わっていてもお寺の紋章が観音寺のものであったりと至る所に広大な伽藍を誇った観音寺の痕跡が残っています。実は、先ほどお話しした寒行でまわる地域も、おおよそ以前の観音寺の境内の中の地域ですね。」

「実は、一時の間、天台宗のお寺ではなく、奈良の東大寺の末寺として運営されていた時期がありました。今から700年くらい昔の南北朝時代に再び天台宗のお寺となったと伝えられています。」

「この中世の時が一番観音寺の規模が大きかった時期であるそうで、最盛期には境内が2 km四方もあったそうです。また観音寺の末寺も数十カ寺あり、現在でも地名に名前が残っていたり、宗派は変わっていてもお寺の紋章が観音寺のものであったりと至る所に広大な伽藍を誇った観音寺の痕跡が残っています。実は、先ほどお話しした寒行でまわる地域も、おおよそ以前の観音寺の境内の中の地域ですね。」

「その際、観音寺の広大な伽藍は全て焼失してしまい、かろうじて地域の人々が穴を掘り、その穴の中に仏様たちを埋めて逃がしたことで、御本尊様をはじめ古い時代に造立された仏様が伝えられてきました。」

「焼討ちから復興したのは、約100年後の元禄4年(1691)のこと。荒廃している観音寺の状態を哀れんだ桑名藩の野村増右衛門という方の尽力により桑名藩主の松平定重公の命で復興されました。」

「この野村増右衛門という方は桑名藩の財政を立て直した大変優秀な方でしたが、無実の罪を被せられ、一族郎党処刑されてしまいました。後の時代に名誉の回復が行われ、観音寺でも、復興いただいたことへの感謝も込めて、野村増右衛門をはじめとする一族の方のご位牌をおまつりしています。」

◇大いに隆盛した観音寺の遺風を感じさせる魅力的な仏様たち

「先ほどお話ししたとおり、焼討ちという困難な状況に直面しても、御本尊様をはじめとする仏様を今日まで守り伝えてきました。せっかくですので、観音寺の歴史を伝える仏様たちをお近くでお参りしてください。」

ご住職のご厚意により本堂の奥へと歩みを進めると、力強く麗しい様々な仏様がおまつりされていました。

ご住職のご厚意により本堂の奥へと歩みを進めると、力強く麗しい様々な仏様がおまつりされていました。

「造立された時代(観応2年(1351))や造立に携わった僧侶(沙門永賢)、仏師(法橋乗賢)が詳細に判明している基準となる作例であることから、国の重要文化財に指定されています。」

「お顔をよく見ると、白っぽくなっている箇所がありますね。こちらは、当時の彩色が残っている部分になります。このような点も文化財的に貴重な点であるそうです。普段はお厨子の扉を閉めていますが、法要の際やお参りしたいという方がいらっしゃったときに御開扉しています。」

木造慈恵大師坐像 国指定重要文化財

「こちらの御本尊様は、見る方によってお顔の印象が変わると言われています。眉毛はきりっとしていて目力のある迫力のあるお像ですから「怖い」という印象を受ける方が多いのですが、優しいお顔立ちですねとお話しされる方もいらっしゃいます。皆さんはどのように感じましたか?」

御本尊様の前でご住職との交流が深まります。

「続いて御本尊様の両手を見てください。数珠と武器のようなものを持っていますね。この武器のようなものは独鈷杵といいまして、古代インドの武器を起源とする仏具です。このように独鈷杵を持って数珠繰りをしている姿は、今まさに慈恵大師が御祈祷をしている姿を表しており、人々の安寧を祈り続けているありがたいお姿であると私は考えています。」

御本尊様の前でご住職との交流が深まります。

「続いて御本尊様の両手を見てください。数珠と武器のようなものを持っていますね。この武器のようなものは独鈷杵といいまして、古代インドの武器を起源とする仏具です。このように独鈷杵を持って数珠繰りをしている姿は、今まさに慈恵大師が御祈祷をしている姿を表しており、人々の安寧を祈り続けているありがたいお姿であると私は考えています。」

「一番左側におまつりされている仏様は、約2000年前にインドで造立された仏様であると伝えられています。桑名藩の藩主の方のお子さんが若くしてお亡くなりになった際に、その供養ということで観音寺に寄進されたと伝えられています。」

「その隣には、地蔵菩薩様をおまつりしています。こちらは正応3年(1290)に慶円という仏師によって造立されたという銘文が残されています。この慶円という仏師は、現在の奈良県で活躍した仏師であるそうで、実際、慶円が造立や修理に携わった仏様が奈良県を中心にいくつか伝えられていると聞いています。」

木造地蔵菩薩坐像 三重県指定文化財

「その隣には、平安時代に造立された薬師如来様と鎌倉時代に造立された不動明王様をおまつりしています。どちらのお像も1メートルを超える大きなお像ですから、隆盛を極めていた観音寺の広大な境内に並び建っていたという薬師堂や不動堂の本尊様であったのかもしれません。」

左:木造薬師如来立像 右:木造不動明王立像

観音寺の悠久の歴史を体現する仏様たちに魅せられる学生たち。

じっくりと仏様たちがたどってきた歴史と向き合います。

「せっかくですので、普段は扉を閉めている仏様にもお参りいただけたらと思います。」

ご住職のご厚意により、普段はお姿を秘めている仏様を特別にお参りさせていただきました。

じっくりと仏様たちがたどってきた歴史と向き合います。

「せっかくですので、普段は扉を閉めている仏様にもお参りいただけたらと思います。」

ご住職のご厚意により、普段はお姿を秘めている仏様を特別にお参りさせていただきました。

中央:弁財天坐像 右:大黒天立像 左:宇賀神像

「弁財天様の頭の上をご覧いただくと、実は宇賀神様がもう1体いらっしゃいます。2体の宇賀神様を同じ厨子内におまつりしているのは珍しいと思いますが、なぜ、そのようにおまつりしているのかは謎ですね。」

多くの仏様がおまつりされている観音寺。

仏様に対するご住職の想いが溢れます

「仏像というのは自ら自分の行くところを決めて、その場所に赴くと言われています。実は、観音寺にも仏像が持ち込まれることがしばしばありまして、例えば本堂におまつりされている2体の阿弥陀如来様も持ち込まれた仏様です。」

「そのうちの1体は、光背が浄土真宗の様式の阿弥陀如来様です。こちらは豪雨の際に流されていた仏様を見つけ、自宅におまつりされていた方から御寄進いただいたお像でして、せっかくならとお前立ちの仏様としておまつりしています。」

目の前でまつられている仏様たちが観音寺までたどり着いたのは必然だったのかもしれないと思うと、より一層、仏様に対する想いが大きくなると同時に深い「縁」の力を感じました。

◇慈恵大師を中心に育まれるご縁。そして、観音寺を未来へ繋ぐ

ご住職が語るこれまでのご住職の歩みに引き込まれる学生たち。

「もともとお寺の出身でもないので、比叡山の行院を出てすぐの頃はほとんど人脈もありませんでした。方々のお寺にお手伝いに行っている時期があり、その中で栃木県にある慈恵大師信仰の篤いお寺にお手伝いに行くご縁がありました。」

「ありがたいことに、参拝者がいらっしゃらない夜であれば護摩行をしていいと許可をいただいていましたから、自分もご縁を頂きたいということで護摩祈祷をしていましたし、百日回峰行をされた行者さんもいらっしゃったので、その行者さんにご祈祷をお願いしたこともありました。」

「慈恵大師とのご縁や観音寺の檀家の皆様、歴史ある垂坂の皆様、観音寺をお参りしてくださる方々とのご縁。これらは本当にかけがえのないものだと思います。こうしていただいているご縁を大切に、観音寺を訪れる皆様とともに笑顔溢れる観音寺を目指して、観音寺を次世代へ繋いでいきたいと考えています。」

◇参加学生の感想

立命館大学 4回生

観音寺

〒510-8037 三重県四日市市垂坂町1266

〒510-8037 三重県四日市市垂坂町1266

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います