いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

平安時代に生きた女性たちの『慈悲の心』を繋ぐ「興善寺」を訪ねる

大阪府最南端に位置する岬町。

緑あふれる和泉山脈と瑠璃色の海に囲まれる岬町に、創建1100年以上の歴史を紡ぐ古刹・興善寺が伽藍を構えています。

地元の人々から岬大仏として親しまれている御本尊・胎蔵界大日如来様を中心に、平安時代に造立された大きな薬師如来様や釈迦如来様をはじめとする様々な仏様がおまつりされています。

令和7年5月に仏様や伽藍の修理が完了し、岬町の人々の拠り所となっている興善寺の魅力を住職平野宏道師は法務の為代理である松岡覚柊師にご案内いただきました。

緑あふれる和泉山脈と瑠璃色の海に囲まれる岬町に、創建1100年以上の歴史を紡ぐ古刹・興善寺が伽藍を構えています。

地元の人々から岬大仏として親しまれている御本尊・胎蔵界大日如来様を中心に、平安時代に造立された大きな薬師如来様や釈迦如来様をはじめとする様々な仏様がおまつりされています。

令和7年5月に仏様や伽藍の修理が完了し、岬町の人々の拠り所となっている興善寺の魅力を住職平野宏道師は法務の為代理である松岡覚柊師にご案内いただきました。

◇伝説から始まり、女性たちの祈りが形となる興善寺

青空のもと本堂に歩みを進める学生たち

本堂の内部に入ると、目の前に大きな扉が3対現れました。

「こちらの大きな扉の向こうに仏様をおまつりしています。仏様は文化財に指定されているため、普段は扉を閉めています。今から扉を開きますので少しお待ちくださいね。」

松岡師によって大きな扉が開かれていくと、そこには、巨大な3体の仏様が鎮座されていました。

本堂の内部に入ると、目の前に大きな扉が3対現れました。

「こちらの大きな扉の向こうに仏様をおまつりしています。仏様は文化財に指定されているため、普段は扉を閉めています。今から扉を開きますので少しお待ちくださいね。」

松岡師によって大きな扉が開かれていくと、そこには、巨大な3体の仏様が鎮座されていました。

「仏様の大きさに驚いた方もいらっしゃると思います。中央におまつりされている一回り大きな仏様が興善寺の御本尊である胎蔵界大日如来様になります。そして、向かって左側におまつりされている仏様が釈迦如来様、右側におまつりされている仏様が薬師如来様になります。3体とも、今から約1000年前の平安時代末期頃に造立された仏様で、国の重要文化財に指定されています。」

「これらの仏様がどのようにして興善寺におまつりされたのか、まず興善寺の縁起を御紹介したいと思います。」

「これらの仏様がどのようにして興善寺におまつりされたのか、まず興善寺の縁起を御紹介したいと思います。」

「あるとき、楠仙人のことを聞いた文徳天皇は困りごとを解決してほしいと楠仙人を参内させ、祈祷を命じました。すると、事態はみるみる良い方向へ転じました。このことに喜んだ文徳天皇は、楠仙人に褒美をとらせようとしましたが、楠仙人はそれを辞退し、『私が住んでいる地にお堂を建てて、大日如来像をおまつりしてほしい』と言い残し、忽然と姿を消してしまいました。」

「文徳天皇は楠仙人の願いを叶えるために、当時高僧として名高い第3代天台座主・慈覚大師円仁に大日如来様を御本尊とするお寺を当地に開くように命じ、慈覚大師は文武天皇の勅命に従い、当地にお寺を創建しました。その際、慈覚大師が唐への留学中に訪れた長安の大興善寺に風景が似ていたことから、「興善寺」という寺号を定めたと伝えられています。」

「こちらの三尊様が文化財という視点で貴重なのは、平安時代に造立されたという理由からだけでなく、胎内に当時の人々が三尊様に託した『祈り』が墨書として大量に残されているからです。」

「御本尊様の胎内には約300名の方が結縁して造立されたことが記されているのですが、興味深いことに、その結縁した方々の多くが女性なのです。一般的に像内に墨書で記されるお名前は、昔は男性の方が多いそうでしたから、専門家の方もこれほど大人数の女性が主体となって造立された仏様は珍しいとおっしゃっていました。」

「まず、なぜ大日如来様なのか?大日如来様が造立された平安時代末期。皆さんも歴史の授業で習ったと思いますが、この時代は浄土信仰が広まり、来世の仏様である阿弥陀如来様への信仰が高まりました。時代背景を考えると、阿弥陀如来ではなくあえて大日如来様を造立したということになりますが、これはおそらく法華経の「一切の衆生が成仏できる」というおしえと、密教の「即身成仏」という考え方による、顕密一致の天台宗の教えによるものではないかと考えています。つまり、御本尊様には、当時の女性たちの「この身で全ての衆生が仏になることができますように」という願いが込められているのだと思います。」

「続いて、なぜ胎蔵界の大日如来様なのか?大日如来様には金剛界と胎蔵界という2種類のお姿があります。この金剛界と胎蔵界は、金剛界を「智恵」という男性(お父さん)、胎蔵界を「慈悲」という女性(お母さん)によく例えられます。そして、胎蔵界の仏様は「慈悲の心」を表しているとも言われていますから、胎蔵界の大日如来様は「お母さんの様な慈悲の心」を表しているということになります。」

「このことを示すように、御本尊様の胎内の墨書の最後には、『わが子・わが子の未来が安寧でありますように』という一文があります。このような女性たちの慈悲の心が御本尊様という形となり、人々の心の拠り所として約1000年間伝えられてきたのだと思います。」

「現在の興善寺では、釈迦如来様を過去の仏、薬師如来様を現在の仏、大日如来様を未来の仏としておまつりしています。もしかしたら中世の興善寺の境内は、過去・現在・未来の祈りの空間を境内全体で表していたのかもしれませんね。」

「また、仏様以外にも焼討ちを免れた文化財が伝えられています。本堂へ向かう参道脇にある灯篭は1336年に造立された灯篭です。時の流れとともに破損している部分も多くありますが、中世の興善寺の様子をうかがい知ることができる貴重な文化財ですね。本堂前にある灯篭は、こちらの南北朝時代の灯篭の姿を復元したもので、天保10年(1839)に造立された灯篭です。」

「そして、現在のように三尊が並んでおまつりされるようになったのも江戸時代からと言われています。実は、大きさの異なる三尊が美しくまつられるように工夫がしてあります。それぞれの仏様が座る台座の高さを見てみてください。御本尊様の台座が低く、左右の釈迦如来様・薬師如来様の台座が高い場所にあります。この隠れた工夫によって、私たちが違和感を抱かずに三尊様と向き合い、お参りが出来るということですね。」

◇修理によりご威光増す仏様たちと建物群

「こちらの三尊様の修理は約100年ぶりのことでした。」

松岡師より今回の4年間におよぶ修理についての詳細が語られました。

松岡師より今回の4年間におよぶ修理についての詳細が語られました。

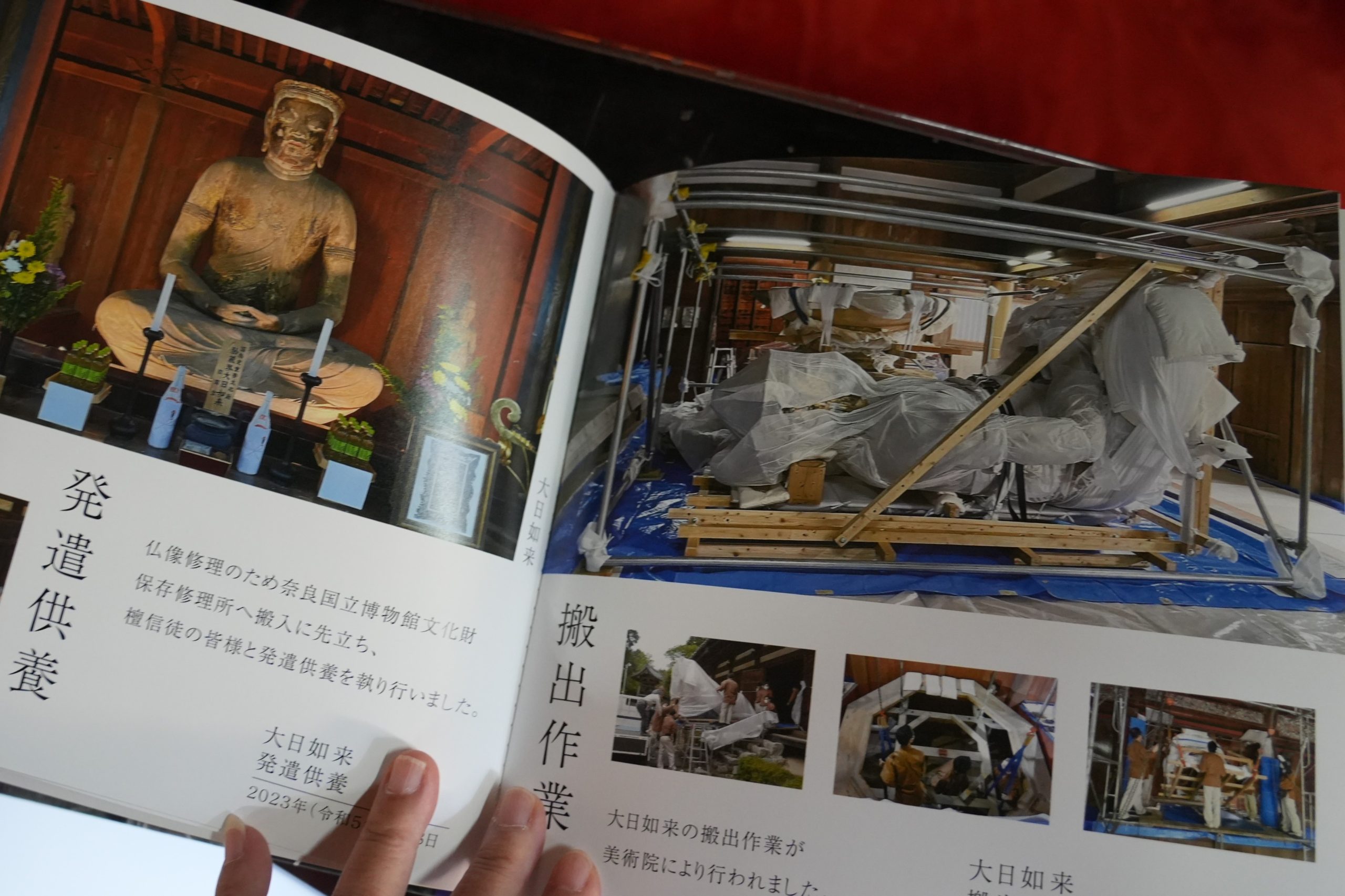

「修理にあたり、まず釈迦如来様と薬師如来様を京都国立博物館にある文化財保存修理所へお移しし、修理を行いました。お移しするということは、こちらの大きな厨子から運び出すということになります。運び出す際には大人数人がかりで手作業での搬出となりました。」

「続いて大日如来様を搬出したのですが、大日如来様は釈迦如来様・薬師如来様に比べて一回り大きなお像です。こちらの写真のように、本堂の内部に足場を組んでチェーンブロックを用いて搬出しました。担当していただいた皆様は慣れていらっしゃって、このような大きな仏様を傷つけることなく本堂外へ搬出する様子は圧巻でした。」

「搬出したからには、元の場所に戻さなければなりません。搬出作業と同じ様に、本堂の内部に足場を組み、数人がかりで元の場所におまつりされました。」

「ちなみに、三尊様の台座も約1000年前の当初のものであると考えられていまして、釈迦如来様・薬師如来様の台座は仏様とともに文化財保存修理所で修理を、御本尊様の台座は、非常に大きいため、本堂の内部で修理が行われました。実は、台座にも約1000年前の金箔や漆が残されているので、是非探してみてくださいね。」

釈迦如来坐像(国指定重要文化財) 令和3年度に表面の漆箔の剥落止めや虫損修理が実施された

仏様だけでなく、建物も修理が行われました。

「仏様の修理と同時並行で、本堂と山門の修理を行いました。本堂は屋根の葺き替え工事、山門は平成30年の台風による被害箇所の修理を行いました。」

「仏様の修理と同時並行で、本堂と山門の修理を行いました。本堂は屋根の葺き替え工事、山門は平成30年の台風による被害箇所の修理を行いました。」

「2点目は、用いられている「谷川瓦」についてです。谷川瓦とは岬町の谷川地域で生産されている瓦で高品質で軽く割れにくいという特徴から、かつての和歌山城や旧和歌山県議会議事堂、粉河寺など様々な建物に用いられています。」

「今回、屋根瓦をおろしてみると、ほとんどが本堂建立当初の元禄年間に生産されたもので、使用されている瓦の耐久性を調べたところ、約7割の瓦が今後も問題無く使用できるとのことでした。今回の工事によって、谷川瓦の数百年経ても問題無く使用できる耐久性を実証する機会となりましたので、その7割の瓦は現在も屋根に葺かれています。」

山門

「山門は、おそらく本堂と同時期の江戸時代頃に建てられた建物であろうと考えられています。地元の伝承では、「中門」と呼ばれており、もしかしたらこの山門よりも大きな門が存在していたのかなと考えています。」

「山門の内部には、木造の四天王様をおまつりしていました。しかしながら、当初の四天王様は興善寺から離れてしまい、流転の果てに四天王様のうちの2体が京都市三条の檀王法林寺さんの門でにらみを利かせています。当初の四天王様が離れてからは、当初の四天王様よりも小ぶりな四天王様を山門におまつりしていました。」

「山門の内部には、木造の四天王様をおまつりしていました。しかしながら、当初の四天王様は興善寺から離れてしまい、流転の果てに四天王様のうちの2体が京都市三条の檀王法林寺さんの門でにらみを利かせています。当初の四天王様が離れてからは、当初の四天王様よりも小ぶりな四天王様を山門におまつりしていました。」

四天王立像(非公開) 山門に安置されていたが平成30年の台風を影響を受け、現在別のお堂にまつられている。お像の表面の剥落があり、早急な修理が求められている。

「この歴史ある山門ですが、平成30年に立て続けに近畿地方を襲った台風20号と台風21号によって大きな被害を受けました。特に1層目が大きな被害を受け、こちらの板壁が暴風により外れて半壊状態となってしまいました。こちらの山門は文化財の指定を受けていませんでしたから、仏様のように行政からの支援は難しく、なかなか復旧に着手できない状態が続いていました。」

「そのような中でクラウドファンディングに挑戦し、日本全国からたくさんのご支援をいただきました。そして檀家の皆様や地元の皆様からの寄付や日本全国の皆様のご支援を頂いたからこそ、1000年以上の歴史の中で伝えられてきた仏様や建物を、さらに100年、200年、1000年と未来へ伝えて行くことができる。今回の修理事業を通して、皆様との繋がりやご縁の大切さを強く感じています。」

「そのような中でクラウドファンディングに挑戦し、日本全国からたくさんのご支援をいただきました。そして檀家の皆様や地元の皆様からの寄付や日本全国の皆様のご支援を頂いたからこそ、1000年以上の歴史の中で伝えられてきた仏様や建物を、さらに100年、200年、1000年と未来へ伝えて行くことができる。今回の修理事業を通して、皆様との繋がりやご縁の大切さを強く感じています。」

◇歴史と魅力が秘められている興善寺の仏様たち

興善寺には、興善寺の1000年以上の歴史を秘めている魅力的な仏様がまだまだおまつりされています。

「不動明王様に向かって右側には、千手観音様をおまつりしています。こちらも中世に造立された仏様であると聞いています。」

千手観音立像(非公開)

「また、境内には鬼子母神堂や常行回向堂、聖徳太子堂が建ち、鬼子母神様や阿弥陀如来様をはじめ様々な仏様をおまつりしています。」

「たくさんのご支援をいただき、仏様や本堂、山門の修理が完了しましたが、山門に安置されていた四天王様をはじめ、まだまだ修理が必要な文化財が伝えられています。檀家の皆様、興善寺に親しみを抱いてくださっている全国の皆様とのご縁を大切にしながら、興善寺が皆様にとって心の拠り所となるようなお寺づくりをしていき、皆様とともに興善寺を次世代へ繋ぐことができるように、精進していきたいと考えています。」

◇参加学生の感想

元亀天正の兵火、台風による甚大な被害がありましたが、人々の信仰心によって守り伝えられてきた1000年以上にわたる歴史を体感できました。

困難なこともありましたが、守り続いていることは人々の想いが詰まっているからこそだと思います。

1000年以上前のことは想像するのは難しく教科書だけの勉強で終わるものだと思っていました。 しかし、興善寺には目、耳、鼻で歴史を感じ、生きたものとして捉えられる魅力がありました。

遠いことだったと思っていた歴史も、巡る中で心に響いた『こと、もの』を見つける努力が口伝を繋ぐことなのだと実感できるお寺でした。

1000年以上が紡ぐ歴史を感じる興善寺の魅力に圧倒される訪問となりました。

龍谷大学 4年

興善寺

〒599-0311 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1460

〒599-0311 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1460

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います