いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

民衆を想う聖武天皇の鎮護国家の祈りを伝える「國分寺」を訪ねる

奈良時代、聖武天皇の勅願により越前国に建立された古刹が歴史を伝えています。日本全国に建立された国分寺の一つとして知られる國分寺の境内は手入れされた植栽と静かな雰囲気が調和し、訪れる人を穏やかな気持ちにさせてくれます。瓦屋根をいただいた落ち着いた本堂と木の温もりを感じさせる外観が印象的で、その境内の姿は國分寺に秘められた1000年以上の歴史へ参拝者を静かに誘っているようです。

瓦の重なりにやわらかな光が落ち、縁先を風が渡っていく夏の日の午前中、境内の緑は季節の色を深めながら訪ねる者の足取りを自然とゆるめてくれる、その静かな時間の中で、この國分寺が歩んできた背景と、今に続く祈りのかたちを確かめるように、第135代國分寺住職を務める松浪圓聖師に國分寺の魅力を伺いました。

瓦の重なりにやわらかな光が落ち、縁先を風が渡っていく夏の日の午前中、境内の緑は季節の色を深めながら訪ねる者の足取りを自然とゆるめてくれる、その静かな時間の中で、この國分寺が歩んできた背景と、今に続く祈りのかたちを確かめるように、第135代國分寺住職を務める松浪圓聖師に國分寺の魅力を伺いました。

◇聖武天皇の「鎮護国家」の祈りによって創建された國分寺

学生たちに語りかけるご住職のこの一言により國分寺の歴史が紐解かれていきます。

「中学生や高校生の歴史の授業で「国分寺」という単語に聞き馴染みのある方も多いと思います。教科書には、「天平13年(741)に聖武天皇によって国分寺建立の詔が発布され、日本全国に国分寺が建立された。」のように書かれていたと思います。この国分寺建立の詔によって越前国に建てられた国分寺がこの國分寺になります。」

「聖武天皇が即位されていた時代は、全国的に疫病が蔓延し、飢饉に苦しむ人も多くいたとされています。さらに、社会情勢は不安定で、藤原広嗣の乱など戦乱も起こっていました。」

国分寺建立の詔によると、国分寺の正式名称は「金光明四天王護国之寺」というのだそう。

『金光明最勝王経』をおまつりし、国と民衆の安寧を祈る。

お寺の名前から聖武天皇の強い祈りを感じます。

「全国の国分寺と同様に、國分寺も広大な境内に大きな建物や塔が並び建ち、その内部には、一丈六尺の釈迦如来様のお像や金字で記された『金光明最勝王経』、『法華経』がおまつりされていたのだと思います。しかしながら、多くの火災や戦乱、地震などの影響により、残念ながら往時の姿を表す文化財や史料はほとんど伝えられていません。」

「最近ですと大正時代にこの一帯を大火事が襲い、國分寺をはじめ、多くのお寺や神社、民家などが焼失してしまいました。現在の國分寺の本堂は、大火の後、大正時代に再建された建物になります。」

「このように明らかにされていない歴史が多いですが、1000年以上國分寺の歴史を見守り続けてきた仏さまがおまつりされています。その仏様こそ國分寺の御本尊である薬師如来様になります。」

◇行基菩薩が造立し、そのお姿を聖武天皇が拝礼したという「天拝薬師如来」

「正面を見ていただくと、金色に輝く扉が見えますね。こちらを「厨子(ずし)」といいまして、この厨子の内部に御本尊・薬師如来様をおまつりしています。薬師如来様は、お名前の通り、私たちの病気や苦しみを取り除いてくださる仏様です。」

「御本尊様にはある逸話が残されています。御本尊の薬師如来様は、行基菩薩が一刀三礼(一彫りするごとに3度礼拝すること)をして造立された仏様であると伝えられています。このことを聞いた聖武天皇は、越前国に行幸し、実際にこの薬師如来様を拝んだといいます。聖武天皇が拝んだ薬師如来様ということで、いつのころからか「天拝薬師如来」として信仰を集めてきました。」

「学術的な視点で御本尊様を見てみると、平安時代に造立された仏様であるそうです。逸話とのずれがありますが、1000年以上國分寺の歴史を見守り続けてきた仏様であり、火災や戦乱などに直面するたびに、当時の人々が大切にお守りいただいた仏様ですので、御本尊様と先人たちが紡いできた歴史を大切にして、私たちも未来へ繋いでいきたいと思っています。」

時の流れとともに、さまざまな解釈が加わってきた御本尊様。御本尊様が持つ逸話の豊かさは、それだけ人々の祈りを受け止めてきたことを示しているようにも感じられます。

約20年後、久しぶりに人々の前に姿を表す御本尊様。

これから先、御本尊様と人々との間にどのような逸話が育まれていくのか想像の翼を広げる学生たちでした。

◇武生の人々の暮らしを見守る國分寺の仏様たち

「御本尊様以外にも魅力ある仏様が國分寺におまつりされています。御本尊様をおまつりする厨子の手前左右に、独特な仏様がおまつりされているのが見えますか?」

「通常ですと、薬師如来様の脇には日光菩薩様と月光菩薩様が立ちます。しかしながら、國分寺では、日光菩薩様と月光菩薩様の姿とは程遠い仏様が立っています。以前、私や先代の住職もこの仏様について調べたのですが、詳しい事は分かりませんでした。こちらの仏様に心当たりがある方がいらっしゃったら教えていただきたいなと思っています。」

さらに本堂の左右に目を向けてみると、様々な仏様がおまつりされていました。

「正面に向かって左側(西側)には阿弥陀如来様をおまつりしています。おそらくですが、阿弥陀如来様の浄土が「西方極楽浄土」といって西側にあるとされていることから、建物の西におまつりしたのかなと考えています。」

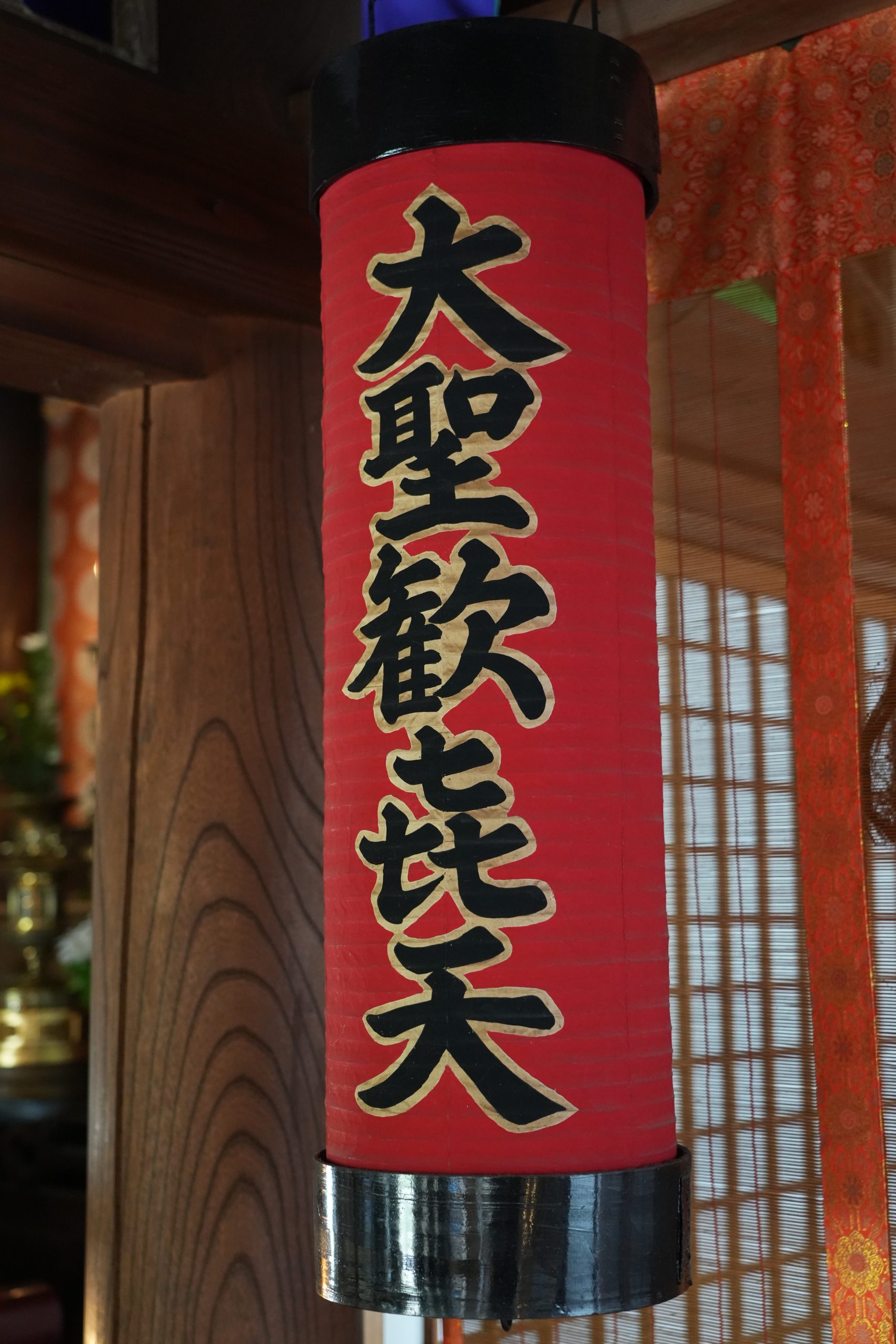

「実は、國分寺の聖天様は奈良県生駒市に伽藍を構える真言宗寺院・宝山寺と深い繋がりがあります。宝山寺は聖天様の信仰が非常に篤い寺院として知られていますが、約50年前、ご縁があり宝山寺の管長さんに聖天様のお性根入れをしていただきました。それ以来、約50年のお付き合いがあります。宝山寺は真言宗のお寺、國分寺は天台宗のお寺ですから、宗派を超えた繋がりですね。」

「なぜ聖天様が國分寺におまつりされているのか。この点に関していろいろ理由は考えられますが、この地域の人々の暮らしが密接に関わっていると考えています。」

「國分寺のある場所は現在越前市となっていますが、以前は武生市という名前で知られていました。武生市のある場所は、古来から交通の要衝として知られており、江戸時代には、現在の市役所の位置に府中城というお城が建てられていました。」

「お城があると人が集まりますから、この地域には商売をしている人が多く集まっていたそうです。國分寺の近くの通りにも以前は商店が並んでいて、以前は活気に満ちていました。このように商売をしている人が多かったことから、聖天様のような商売繁昌に御利益のある仏様がおまつりされるようになったのだと思います。」

「お城があると人が集まりますから、この地域には商売をしている人が多く集まっていたそうです。國分寺の近くの通りにも以前は商店が並んでいて、以前は活気に満ちていました。このように商売をしている人が多かったことから、聖天様のような商売繁昌に御利益のある仏様がおまつりされるようになったのだと思います。」

「また、本堂の周囲には四国八十八カ所と西国三十三観音巡礼の札所本尊様をおまつりしています。西国三十三観音巡礼の仏様は明治時代に、四国八十八カ所の仏様は大正時代に造立された仏様であると聞いています。こうした巡礼の仏様がおまつりされていることからも、地域の人々の祈りを感じることができると思います。」

◇國分寺を未来へ伝える ~誰にとっても開かれたお寺でありたい~

「國分寺のような地方のお寺は様々な問題に直面していて、お寺を未来へ伝えることの難しさを日々感じています。このような中でも、國分寺にお参りにきていただいた方々とのご縁を大切にして、先人たちが國分寺に込めた願いや祈りを未来へ伝えていくことができるように頑張っていきたいと思います。」

◇参加学生の感想

また、御本尊である薬師如来の左右には、他の寺院でよく見られる日光・月光菩薩とは異なる、少し風変わりで個性的なお姿の脇侍像が安置されており、その造形のユニークさにとても惹かれました。由来を詳しくは存じませんが、その神秘性がかえって興味深く、記憶に残る体験となりました。

國分寺は、天平11年(739年)、聖武天皇の勅命によって創建された格式ある寺院であり、当時は現在の石川県を含む広大な越前国において、三大国分寺の一つとして数えられるほどの規模を誇っていたと伺い、その歴史の重みに改めて驚かされました。度重なる火災により、七堂伽藍の面影は現在残っていないとのことですが、行基菩薩が一刀三礼により刻んだと伝わる「天拝薬師如来」が奇跡的に災厄を免れ、今も本尊として大切に祀られていることに、深い感銘を受けました。

また、ご多忙の中でお寺を運営されながら、毎月「聖天講」などの法要を欠かさず続けておられることにも敬意を抱きました。地域の人々とのつながりを大切にされながら、信仰を現代に伝え続けておられるご住職の姿に、心から感動いたしました。

立命館大学 修士課程

國分寺

〒915-0813 福井県越前市京町1-6-2

〒915-0813 福井県越前市京町1-6-2

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います