いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

泰澄大師と慈恵大師の祈りを伝える鯖江の名刹「中道院」を訪ねる

中道院の寺域は斜面の高みに広がり、多くの車が行き交う道路から石段を上って本堂のある高みへと至ります。見上げると、電車の軌道が本堂とほぼ同じ高さを横切り、まるで屋根の上を列車が空へ滑っていくかのように映りました。

過去と現在が一枚の景に重なりあう――そこに「時空の揺らぎ」を感じさせる中道院の魅力を、住職を務める西村智晃師と西村智秀師にご案内いただきました。

山門をくぐり、本堂の前に立つと、まずの巨木の幹の置き物が目に留まります。

過去と現在が一枚の景に重なりあう――そこに「時空の揺らぎ」を感じさせる中道院の魅力を、住職を務める西村智晃師と西村智秀師にご案内いただきました。

山門をくぐり、本堂の前に立つと、まずの巨木の幹の置き物が目に留まります。

「これは御神木として境内を見守り続けてきた木でしたが、残念ながら56豪雪の際に倒れてしまいました。本堂前に倒れた幹の一部を置いて、往時の堂々たる姿を偲んでいます。」

命が絶えた後も、人々に迫力ある姿を見せる御神木。

中道院が紡いできた悠久の歴史を見守り続けてきた御神木との邂逅を経て、中道院の歴史へと歩みを進めます。

命が絶えた後も、人々に迫力ある姿を見せる御神木。

中道院が紡いできた悠久の歴史を見守り続けてきた御神木との邂逅を経て、中道院の歴史へと歩みを進めます。

◇中道院の縁起 泰澄大師による創建と慈恵大師による復興

西村ご住職は柔和で穏やかな人柄で、落ち着いた雰囲気の中、丁寧にご案内してくださいました。

「創建から約250年後の貞元元年(976)。荒廃していた玉林寺にある高僧が訪れたといいます。その高僧が、第18代天台座主を務めた慈恵大師良源です。慈恵大師は荒廃していた玉林寺の姿を憂い、復興のために当地に約9か月間留まったと伝えられています。」

「長泉寺はこの地域を代表する寺院の一つであったと伝えられていますが、残念ながら中世に繰り広げられた戦や天災によって多くの記録が失われてしまいました。さらに近世以降も火災の被害をたびたび受け、最近だと明治頃に大火に見舞われ、本堂をはじめ境内全域が焼失してしまったと聞いています。何とか仏様はお逃げいただきましたが、中道院の歴史を知る数少ない史料のほとんどがこの大火によって焼失してしまったそうです。」

その言葉には、欠けを隠さず今あるものを伝える誠実さがにじみます。その誠実さこそが、人々を動かし、学者や檀家、地域の方々が自発的に史料編集や研究に携わる支えになっているのだと感じました。

戦乱や大火などの困難に遭遇しながらも、大切に守り伝えられ、中道院の歴史を今に伝える仏様や文化財。

来歴や年代が不明なものも少なくないですが、それゆえに私たちの想像力を掻き立てました。

◇周辺の宗教的景観 白山信仰と中道院

本堂 明治25年(1892)に前本堂が焼失後、大正10年(1921)に再建された建物であるという

中道院の歴史をたどると、周辺の宗教的景観との結びつきが浮かび上がります。

「中道院は白山信仰と関係の深い寺院でもあります。泰澄大師が中道院の前身である玉林寺を創建した際、白山権現の本地仏である十一面観音様をお招きし、お寺をお守りする守護神としてまつったとされています。」

「中道院は白山信仰と関係の深い寺院でもあります。泰澄大師が中道院の前身である玉林寺を創建した際、白山権現の本地仏である十一面観音様をお招きし、お寺をお守りする守護神としてまつったとされています。」

「また、慈恵大師は復興の際に白山神社の前に樒と薄墨桜を植えられたそうです。特に樒は昭和27年頃までは伝えられていたそうで、幹は八方に分かれ、周囲が50cmから70cmにもなる大樹であったといいます。残念ながら現在は伝えられていませんが、白山信仰が中道院でも大切にされていたことが分かると思います。」

◇すりばちやいと 慈恵大師の祈りを伝える

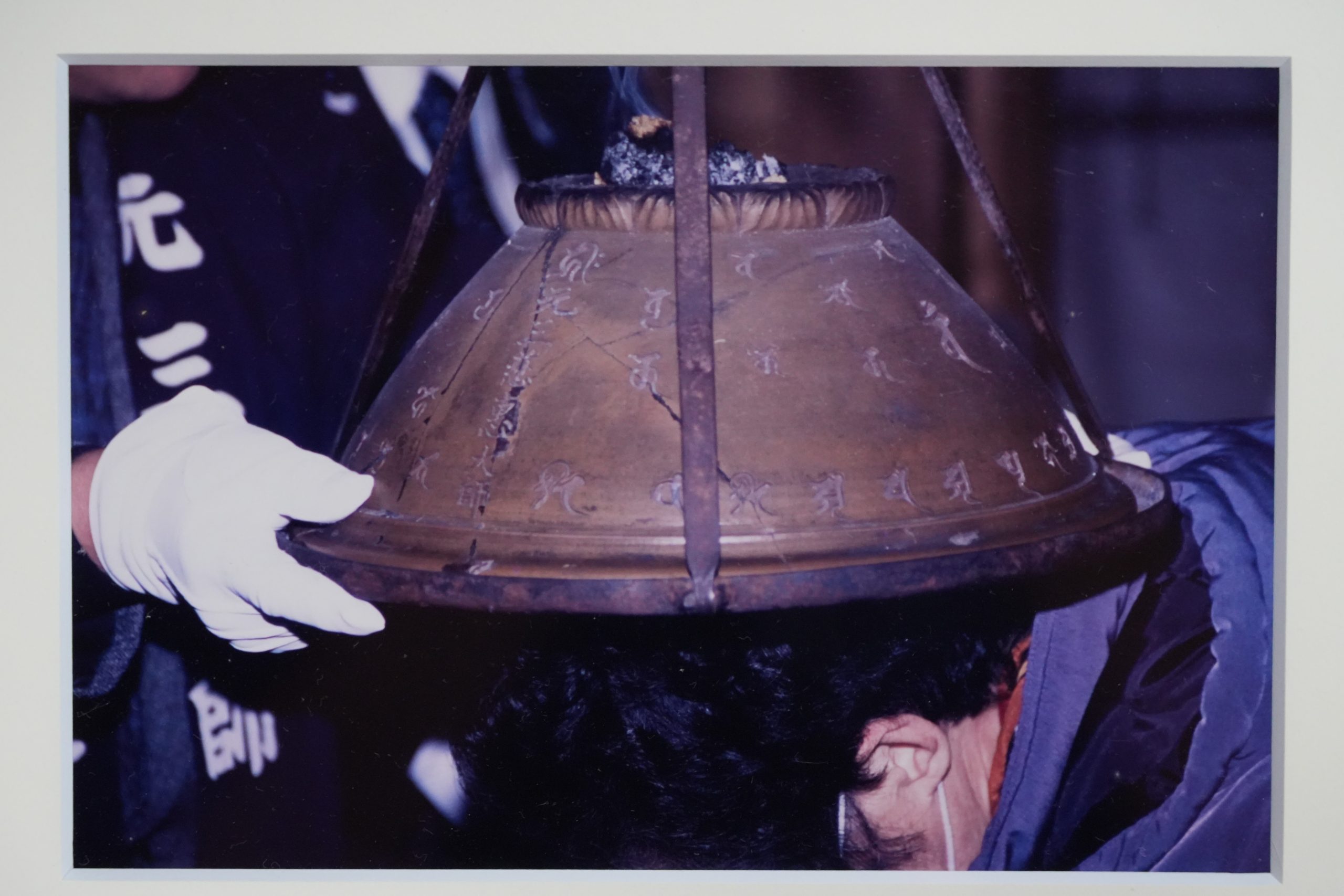

『すりばちやいと』実際に使用されている護摩炉

中道院を象徴する年中行事のひとつが、年2回執り行われる『すりばちやいと(御夢想灸)』です。

「『すりばちやいと』とは、頭上にすり鉢のような護摩炉を被り祈願をする中道院の年中行事で、正式には『御夢想灸(ごむそうきゅう)』と言います。現在は年に2回、2月20日と3月2日に執り行っています。この『御夢想灸』という名称と実施日にも歴史が秘められています。」

「『すりばちやいと』とは、頭上にすり鉢のような護摩炉を被り祈願をする中道院の年中行事で、正式には『御夢想灸(ごむそうきゅう)』と言います。現在は年に2回、2月20日と3月2日に執り行っています。この『御夢想灸』という名称と実施日にも歴史が秘められています。」

「慈恵大師は、参詣した人々の頭に護摩炉をかぶせ、その上に灸をすえて祈祷を続けたそうです。すると間もなく流行していた疫病は鎮まり、地域の人々は大いに喜んだと伝えられています。慈恵大師がこの修法を初めて実施したのが、太陽暦で2月20日のこと。これが実施日の1つの由来になります。」

「その後、慈恵大師が修したこの修法は長泉寺の代々の住職に秘法として受け継がれていたそうです。しかしながら、相次ぐ戦乱の影響で次第にお寺は衰退してしまい、慈恵大師の修法もいつしか途絶え、知る者が誰もいない状態になっていたといいます。」

「この状態が変化したのが、多くの戦乱や一揆が勃発した戦国時代のことでした。」

「元亀三年(1573)に勃発した織田・朝倉の戦い、天正2年(1574)に勃発した一向一揆により堂塔伽藍が焼失してしまったために、当時の住職を務めていた秀運法印は、先ほどご紹介した十一面観音様と慈恵大師が地域の人々に請われて自ら造立したと伝えられている慈恵大師坐像を背負って、現在の鯖江市河和田町付近の大師谷に逃れていました。」

「元亀三年(1573)に勃発した織田・朝倉の戦い、天正2年(1574)に勃発した一向一揆により堂塔伽藍が焼失してしまったために、当時の住職を務めていた秀運法印は、先ほどご紹介した十一面観音様と慈恵大師が地域の人々に請われて自ら造立したと伝えられている慈恵大師坐像を背負って、現在の鯖江市河和田町付近の大師谷に逃れていました。」

「夢から覚めた秀運法印は早速護摩供を一千座行い、その灰を混ぜて護摩炉を作りました。そして、慈恵大師から授けられた通り、護摩炉を人々の頭の上に被せ、その上で灸をすえると、たちまち人々の間で流行していた疫病は鎮まりました。」

「夢の中で慈恵大師から授けられた灸ということで『御夢想灸』と称し、護摩炉がすり鉢のようにみえるため、いつしか『すりばちやいと』と呼ばれるようになりました。また、秀運法印がこの秘法を再興して初めて実施した日が太陽暦で3月2日になります。これがもう1つの実施日の由来となりますね。」

「秀運法印がおまつりしていた慈恵大師坐像は現在も元三大師堂の御本尊様としておまつりしています。秘仏としておまつりしているため、そのお姿にお参りすることができるのは33年に一度の御開帳の時と、17年に一度の中開帳の時だけとなります。」

無病息災を願う人々により伝えられてきました。

戦後の高度経済成長期には、この修法に新たな御利益も加わったとご住職は語ります。

「『すりばちやいと』は無病息災を願う修法ですが、頭に護摩炉を被る姿から、被れば頭が良くなるという話が広まり、受験生が集まるようになりました。今では無病息災だけでなく、志望校合格を願う学生やそのご家族も訪れています。」

『すりばちやいと』が執り行われる日には、数百人の人々が中道院を訪れるといいます。中道院のある鯖江市だけでなく、福井市や大野市、勝山市、さらには遠く県外からも訪れるとのこと。

さらに、多くの人々が家族や親戚、地域を代表して訪れるため、御祈願の御札は実際に中道院を訪れている人数以上に膨らむのだとか。

『すりばちやいと』がたくさんの人々の拠り所となっていることが伺えます。

実際に持ち上げてみると、ずっしりとした重さを感じます。

「実際に持ち上げてみると、重量感がありますよね。器の重さは数キロ。以前は護摩炉を人が抱えて頭上にかざしていましたが、護摩炉を持つ人の負担や被る参拝者のために、現在は金具で吊り下げる形式に改めています。」

「この護摩炉はいくつかあり、皆さんに持っていただいているものは昭和42年(1967)に新しく作られた護摩炉です。もっと古い護摩炉も現役で使っていて、確か明治期のものだったと思います。」

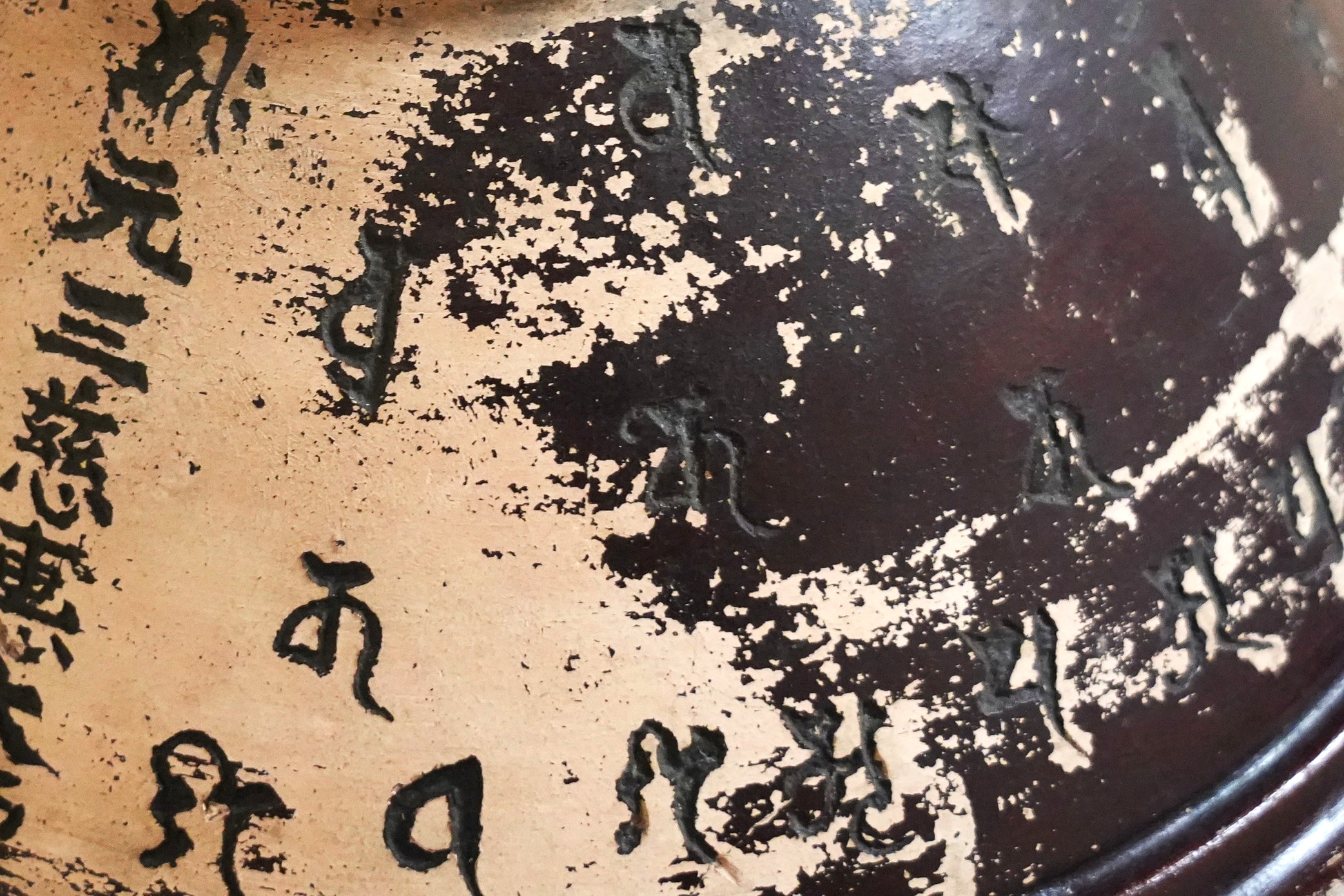

「以前、それぞれの梵字がどのような仏様を表しているのか調べた方がいらっしゃいます。その方によると、それぞれの梵字は北斗七星や星々を神格化した神々を表しているようです。」

「ただ、全体として何を表しているのかは不明です。ですから、皆さんの中で分かる方がいたら教えてください。」

護摩炉に施された梵字の配置はまるで星座のよう。

刃の痕には彫り師のリズムさえ感じられます。

様々な梵字から構成される護摩炉は、仏教的な宇宙観を示しているようにも見えます。

梵字が表す星々。灸が表す火。

これらがどのような意味で組み合わさり祈りを紡いでいるのか、その神秘的な魅力に惹かれました。

刃の痕には彫り師のリズムさえ感じられます。

様々な梵字から構成される護摩炉は、仏教的な宇宙観を示しているようにも見えます。

梵字が表す星々。灸が表す火。

これらがどのような意味で組み合わさり祈りを紡いでいるのか、その神秘的な魅力に惹かれました。

◇梵鐘と仏像 戦争の記憶を伝える

「太平洋戦争の時に、お寺の梵鐘や銅造の仏様は供出せよと言われてね。中道院では梵鐘と銅造の十一面観音様を供出しました。」

そう静かに振り返ります。

「私の父である先代住職は、「郷土の平和と戦没者のため、供出した梵鐘と観音様を再建しなければならない。」と戦後すぐに発願して、梵鐘は昭和23年(1948)に、十一面観音様は昭和33年(1958)に再建することができました。」

戦争中、日本全国の寺院で梵鐘や金物を供出され、多くは二度と戻らなかったといいます。

現在も響く音は、地域の時間を伝えるだけでなく、失われても取り戻そうとする人々の意志そのものを伝えています。

◇境内を守る営み 紡がれる中道院の歴史と文化

お寺の営みは、歴史や儀礼だけでなく、日々の維持管理に支えられています。住職が語ってくださったのは、境内の木々や草との静かな格闘でした。

「10年ほど前、嵐で境内の大木が倒れたことがありました。幸い本堂や元三大師堂には直撃せずにすみましたが、もし建物の屋根や電車の線路に倒れていたら大変なことになっていました。」

また、境内の草取りも日常の大きな課題です。

「朝から草取りに出ても、すぐにまた生えてきて腰が痛くなってしまう。」とご住職は苦笑されました。

檀家さんや地域の方が手伝いに来てくれることもありますが、夏場は特に雑草が繁茂し、管理は容易ではありません。

「10年ほど前、嵐で境内の大木が倒れたことがありました。幸い本堂や元三大師堂には直撃せずにすみましたが、もし建物の屋根や電車の線路に倒れていたら大変なことになっていました。」

また、境内の草取りも日常の大きな課題です。

「朝から草取りに出ても、すぐにまた生えてきて腰が痛くなってしまう。」とご住職は苦笑されました。

檀家さんや地域の方が手伝いに来てくれることもありますが、夏場は特に雑草が繁茂し、管理は容易ではありません。

帰り際、本堂前の大杉の幹をもう一度見つめました。

その木目と色合いから、倒れる以前の姿を知らない私にさえ、その力を確かに伝えてくれるようでした。

文化の伝承もまた同じです。謎が解ききれなくても、欠けや余白があっても、そこに人を惹きつける魅力が息づいています。

大木が倒れても、その幹が人を鼓舞し続けるように。

文化の伝承もまた、形を変えてなお力を放ち続けるのだと、石段を降りながら強く感じました。

◇参加学生の感想

とりわけ、『すりばちやいと』に刻まれた梵文の資料をご提示いただき、手に取って拝見できたことが忘れられません。仏教と天文が交わる視座に触れ、他寺では得難い驚きと厚みを感じました。紙の重みから研究の力を実感すると同時に、この未完の断片こそが多くの人を探究へと招き入れているのだと気づきました。

立命館大学 博士課程

中道院

〒916-0024 福井県鯖江市長泉寺町2-7-7

〒916-0024 福井県鯖江市長泉寺町2-7-7

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います