いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

泰澄大師の祈りを伝える越前屈指の霊地「大谷寺」を訪ねる

北陸地方にそびえ立つ霊峰・白山。

標高2702メートルの活火山である白山には厳しくも豊かな自然が広がり、それらは北陸地方に潤いと恵みを与える清らかな水の流れとなります。

人々に恵みを与える白山は、古来より人々は神々が住まう霊山として信仰を集めました。

今から約1300年前、そのような白山をある僧侶が初めて登拝に成功します。

その僧侶の名前は泰澄。

「越の大徳」と呼ばれ、後に日本各地に様々な逸話を伝えることになる泰澄は、現在の福井県越前町にそびえたつ越知山(おちさん)で修行を始め、この地で入寂されたと伝えられています。

泰澄大師が本拠の地として修行につとめた当地には、泰澄が開山して以来1333年の祈りを伝える大谷寺(おおたんじ)が伽藍を構えています。

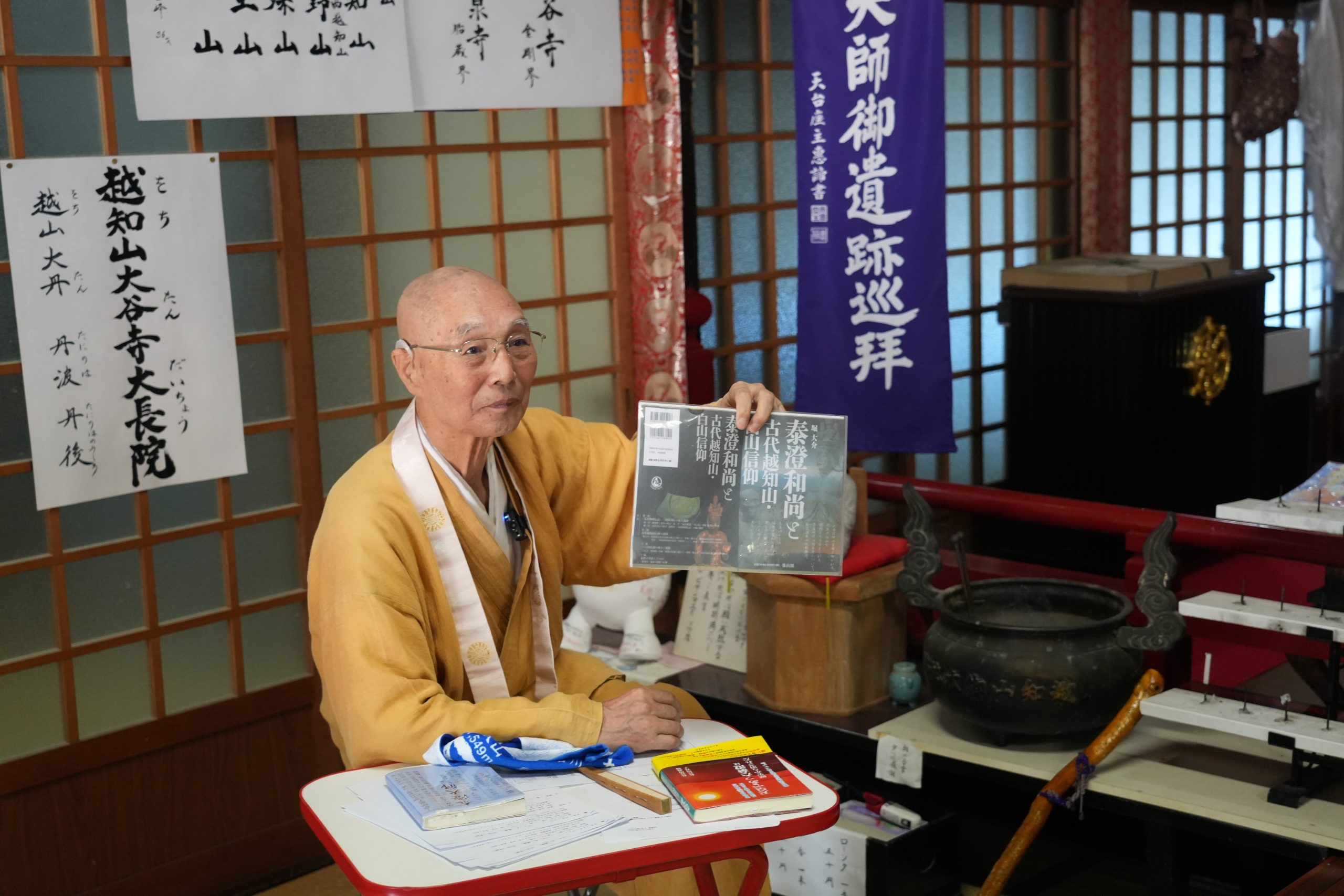

秋蝉の鳴き声が境内に響く大谷寺にて、泰澄大師や大谷寺の魅力を大谷寺住職・西山良忍師と大谷寺の皆さんに伺いました。

標高2702メートルの活火山である白山には厳しくも豊かな自然が広がり、それらは北陸地方に潤いと恵みを与える清らかな水の流れとなります。

人々に恵みを与える白山は、古来より人々は神々が住まう霊山として信仰を集めました。

今から約1300年前、そのような白山をある僧侶が初めて登拝に成功します。

その僧侶の名前は泰澄。

「越の大徳」と呼ばれ、後に日本各地に様々な逸話を伝えることになる泰澄は、現在の福井県越前町にそびえたつ越知山(おちさん)で修行を始め、この地で入寂されたと伝えられています。

泰澄大師が本拠の地として修行につとめた当地には、泰澄が開山して以来1333年の祈りを伝える大谷寺(おおたんじ)が伽藍を構えています。

秋蝉の鳴き声が境内に響く大谷寺にて、泰澄大師や大谷寺の魅力を大谷寺住職・西山良忍師と大谷寺の皆さんに伺いました。

◇持統天皇6年(692)、11歳の泰澄大師により創建される

「大谷寺は、正式には越知山大谷寺大長院といいます。創建されたのは、今から約1300年以上昔、持統天皇6年(692)のこと。わずか11歳の泰澄大師によって開山されました。」

「大谷寺に伝えられている泰澄大師の伝記『泰澄和尚伝記』によると、泰澄大師は幼少のころから仏教に篤く、聡明な方であったと記されています。」

「あるとき、泰澄大師が眠りにつくと、夢に十一面観音様が現れ泰澄大師にお告げを授けたそうです。泰澄大師はそのお告げに従い越知山に籠り修行を続けました。そして、越知山三所大権現を感得され、その御本地仏である十一面観音様・聖観音様・阿弥陀如来様をこの地におまつりされたほか、この越知山を護る不動明王様をおまつりされたと伝えられています。」

「大谷寺に伝えられている泰澄大師の伝記『泰澄和尚伝記』によると、泰澄大師は幼少のころから仏教に篤く、聡明な方であったと記されています。」

「あるとき、泰澄大師が眠りにつくと、夢に十一面観音様が現れ泰澄大師にお告げを授けたそうです。泰澄大師はそのお告げに従い越知山に籠り修行を続けました。そして、越知山三所大権現を感得され、その御本地仏である十一面観音様・聖観音様・阿弥陀如来様をこの地におまつりされたほか、この越知山を護る不動明王様をおまつりされたと伝えられています。」

泰澄大師に侍り修行を重ねたという臥行者と浄定行者には逸話が残されています。

泰澄大師に侍り、身の回りのお世話をしていた臥行者。

臥行者は、日本海で交易する船に乗る船人からお米を分けていただき、泰澄大師の日々の修行の糧としていました。

和銅5年(712)、出羽国からお米を運んできた船が当地を訪れました。その船の一切を取り仕切っていたのは船頭である神部浄定。臥行者は、いつものように、神部浄定にお米を少し分けていただけないかと頼みました。しかし、神部浄定はそれを断ります。すると、船に積んでいたお米がひとりでに遠く離れた地へ飛んでいくではありませんか。

そのあまりに不思議な光景に神部浄定は圧倒されてしまいました。

空を飛んだお米がたどり着いた先は、なんと海から遠く離れたお山。

神部浄定は、お山で修行に励む泰澄大師に非礼を詫び、お米を返してもらった後に泰澄大師の弟子となりました。

そして、この神部浄定こそ、臥行者とともに泰澄大師を支えた浄定行者であると伝えられています。

その後、泰澄大師は誰も到達していなかった白山の登拝を目指し、臥行者や浄定行者といった弟子たちとともに険しい白山で修行に励みました。養老元年(717)、泰澄大師36歳の時。ついに白山の山頂に到達し、白山におわす神々・仏様を感得されたのでした。

「泰澄大師は諸国を巡り、たくさんの人々に仏教や白山の信仰を広めたといいます。このことを示しているように、泰澄大師の痕跡は、福井県をはじめとする北陸地方だけでなく、北は山形県、南は長崎県にまで伝えられています。」

「諸国を巡った泰澄大師は、天平宝字2年(758)、越知山に戻られました。そして越知山で弟子たちとともに修行につとめ、神護景雲元年(767)に御年86歳でご遷化されました。」

大谷寺の最初期の歴史は、まさに泰澄大師の人生ともいえるでしょう。

泰澄大師の祈りに満たされる大谷寺には、泰澄大師の御遺徳をしのぶ弟子たちが集いました。往時には泰澄大師の御廟所を中心にたくさんの僧房が甍を並べ、その繁栄ぶりから一千坊の僧房があると言われていたといいます。

残念ながら、中世に勃発した戦乱や一向一揆、明治時代の廃仏毀釈による被害を受けましたが、大谷寺の往時の姿を感じさせる仏様が現在も大切に守り伝えらえています。

◇泰澄大師の祈りを伝える越知山の仏様たち

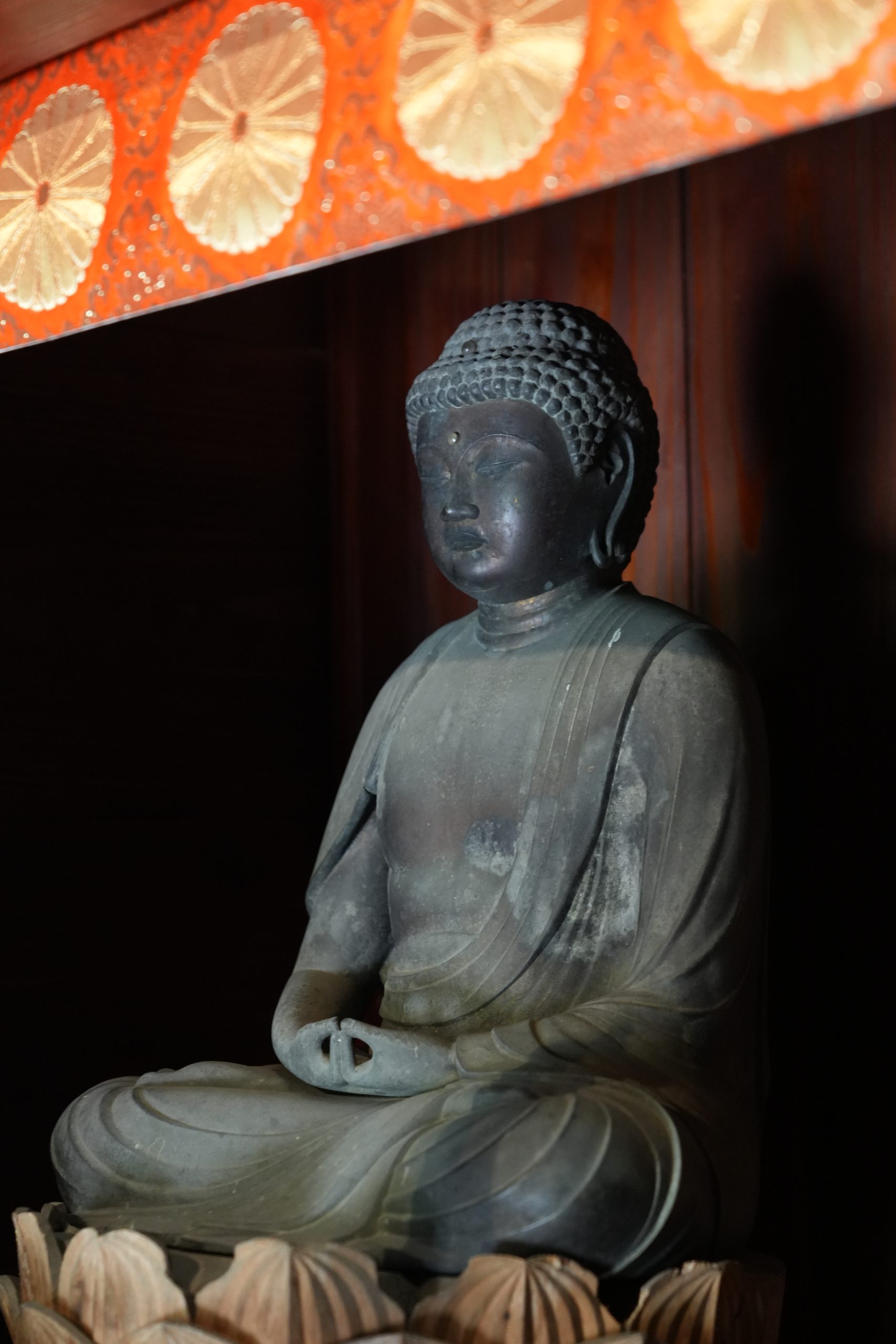

「皆さん左側をご覧ください。あちらに金属を用いて造立された仏様がいらっしゃいますね。そのうちの聖観音様・十一面観音様・阿弥陀如来様は越知山にまつられていた三所大権現様のお前立として鎌倉時代に造立された仏様です。」

「また、泰澄大師が越知山を護る仏様としておまつりした不動明王様のお像も、三所大権現のお前立と同じように造立されました。そのお像が一番左側におまつりされている不動明王様になります。」

「また、泰澄大師が越知山を護る仏様としておまつりした不動明王様のお像も、三所大権現のお前立と同じように造立されました。そのお像が一番左側におまつりされている不動明王様になります。」

お前立・越知山三所大権現(左:銅造阿弥陀如来坐像・中央:銅造十一面観音菩薩坐像・右:銅造聖観音菩薩坐像)/越前町指定文化財

「御紹介したこれらの金属で造立された仏様は越知山や白山の信仰を体現する仏様として知られていましたが、文化財の指定がされていませんでした。近年になってようやく越前町の文化財に指定されました。」

「先ほど、これらのお像がお前立の仏様であるとお話ししましたね。このお前立の仏様の後ろにおまつりされていた御本尊・三所大権現様も今日まで大切に守り伝えられてきました。御本尊様は秘仏でして、毎年11月3日に行われる万灯会の時のみ(昔は33年に一度、のちに17年目に中開帳。現在は年に一度)皆様に御開帳していますが、今回は特別に御本尊様をお参りしていただけたらと思います。」

ご厚意をいただき、御本尊様がおまつりされている建物へ歩みをすすめる学生たち。

そしてその扉が開かれると、学生たちの前に、金色に輝き重厚さを発する3体の仏様の姿がありました。

「先ほど、これらのお像がお前立の仏様であるとお話ししましたね。このお前立の仏様の後ろにおまつりされていた御本尊・三所大権現様も今日まで大切に守り伝えられてきました。御本尊様は秘仏でして、毎年11月3日に行われる万灯会の時のみ(昔は33年に一度、のちに17年目に中開帳。現在は年に一度)皆様に御開帳していますが、今回は特別に御本尊様をお参りしていただけたらと思います。」

ご厚意をいただき、御本尊様がおまつりされている建物へ歩みをすすめる学生たち。

そしてその扉が開かれると、学生たちの前に、金色に輝き重厚さを発する3体の仏様の姿がありました。

秘仏御本尊・越知山三所大権現(左:木造阿弥陀如来坐像・中央:木造十一面観音菩薩坐像・右:木造聖観音菩薩坐像)/福井県指定文化財

左に阿弥陀如来様、中央に十一面観音様、右に聖観音様がおまつりされています。

阿弥陀如来様は大己貴命(大汝権現)の御本地仏、十一面観音様は伊弉冉尊(白山妙理権現)の御本地仏、聖観音様は天忍穂耳尊(大行事権現)の御本地仏として、かつては越知山の山頂に秘仏としておまつりされていました。

これら三尊は平安時代後期頃に造立された仏様であると考えられています。

平安時代に造立されてから約1000年間。

秘仏として越知山の山頂に大切におまつりされていたことで、造立当初の姿を多く残しているのだとか。

このことから、これら三尊は福井県の文化財に指定されています。

阿弥陀如来様は大己貴命(大汝権現)の御本地仏、十一面観音様は伊弉冉尊(白山妙理権現)の御本地仏、聖観音様は天忍穂耳尊(大行事権現)の御本地仏として、かつては越知山の山頂に秘仏としておまつりされていました。

これら三尊は平安時代後期頃に造立された仏様であると考えられています。

平安時代に造立されてから約1000年間。

秘仏として越知山の山頂に大切におまつりされていたことで、造立当初の姿を多く残しているのだとか。

このことから、これら三尊は福井県の文化財に指定されています。

その仏様は、平安時代に造立された不動明王様。全国的に珍しい像の表面にあえて丸のみの跡を残す鉈彫という手法で造立された仏様です。

かつて越知山の室堂の御本尊としておまつりされていた不動明王様には、泰澄大師との逸話が残されています。

ある日、泰澄大師が外出していたところ天気が急変し雨が降り始めました。

泰澄大師は室堂の外に乾かしていた粟を心配して、急いで室堂へ帰ると、乾かしていた粟が全て室堂の中に入れられていたのだとか。

不思議に思った泰澄大師は、ふとおまつりしていた不動明王様のお姿を見たといいます。

すると、そこには全身に粟が付いた不動明王様のお姿がありました。

外出していた泰澄大師の代わりに粟を建物の中に入れたというこの逸話から「粟不動」と呼ばれ、信仰を集めてきました。

泰澄大師をはじめ、地域の人々が自然の恵みへの感謝を祈ったであろう不動明王様。

そのお顔からは恐ろしさは感じられず、人々を穏やかに見守る優しさを感じました。

一千坊の僧房が並んでいたと言われた大谷寺。

今日まで伝えられている多様な仏様1体1体には、祈りを未来へ繋いだ先人たちとの深い繋がりが秘められているのでしょう。

雄大な自然に対する畏怖と感謝の祈りを山々におわす神々や仏に託した先人たち。

数百年、千年以上の時の流れを見つめ続けてきた大谷寺の仏様の眼差しに、先人たちの逞しさが秘められているように感じました。

◇ご住職が抱く泰澄大師への想い

「今まで泰澄大師と大谷寺のことをお話してきました。大谷寺と深い繋がりのある泰澄大師ですが、『日本書紀』などの国史などにそのお名前は登場せず、残念ながら、近年まで泰澄大師は実在の人物ではなく架空の存在であると言われていました。」

「さらに、泰澄大師を探求していくなかで、泰澄大師を研究する学者の方々や泰澄大師のことを大切に思っていただいている方々とのご縁をいただき、泰澄大師だけでなく、大谷寺の秘められていた歴史も近年明らかになってきました。」

さらに、近年の越知山周辺の発掘調査により、奈良時代に製作された須恵器などの遺物が多数発掘されたそうです。

この遺物の発見は、少なくとも奈良時代に人々が越知山を訪れていたことを示しており、奈良時代に越知山で修行されていた泰澄大師とこれらの遺物の関係が期待されているそうです。

「ご縁をいただいた方々とこれらの疑問について議論をふまえ、私は泰澄大師が粟津皇子という方だったのではないかと推察しています。粟津皇子は、天武天皇の息子である大津皇子の御子息です。大津皇子は、天武天皇が崩御された後に謀反の疑いがかけられ、自害されました。その際、息子である粟津皇子の行方は分かっておらず、私は三神安角とこの地越前に逃れてきたのではないかと考えています。」

「泰澄大師が粟津皇子であったと仮定すると、先ほどの疑問はどうでしょうか?皇族であるから、お寺を創建するための資金や後ろ盾を得ることができ、天皇陛下のお近くで治療することもできた。そして、追手から逃れるために諸国を渡り歩いていた。このように解釈をすることができると思います。」

「また、現在の石川県に粟津温泉という有名な温泉がありますが、この温泉を開いたのが泰澄大師であると伝えられています。もしかしたら、粟津皇子のお名前が粟津温泉の名前の由来になっているのかもしれませんね。」

「今回、若い学生の皆さんとお話しをして、私としてもたいへん意義のある時間を過ごすことができました。よく聞き、よく考え、よく話す皆さんの姿にたいへん感銘を受けました。皆さんはこれから先、様々な分野、様々な道へ進んでいかれ、第一線で活躍されることでしょう。いつの日か再び皆さんと大谷寺でお会いして泰澄大師の魅力を語らう日を楽しみにしています。」

泰澄大師の祈りに満たされる大谷寺。

山岳信仰の厳しさもありつつも、悠久の歴史に穏やかに包まれるような包容力のある祈りの空間が広がっていました。

泰澄大師が大谷寺を開いて約1333年。

大谷寺の穏やかな祈りの空間に、時代を越えて人々を見守り続ける泰澄大師の姿を感じました。

◇参加学生の感想

訪問以前から、泰澄大師に非常に興味があり、泰澄大師と非常に深い関りのある大谷寺へのお参りを楽しみにしていました。今回ご住職にお話しいただいた、泰澄大師が大津皇子の息子である粟津皇子であること、粟津皇子の名が現在の粟津温泉の由来となっていること、追手から逃れるために福井県だけでなく、石川県や岐阜県、富山県など広範囲に泰澄大師にゆかりのある場所が伝えられていることなど、非常に興味深く拝聴いたしました。

1300年以上に生きた泰澄大師のことが時を越えて現在に伝えられているということは、いつの時代もご住職や大谷寺の皆様のように泰澄大師の志を大切にされている方々が、泰澄大師のこと、そして泰澄大師の志を未来へ伝えるために尽力された結果であると思います。今回、ご住職や大谷寺の皆様のお話しを伺い、泰澄大師を大切にされる皆様の姿にたいへん感銘を受けました。

立命館大学 博士課程

大谷寺

〒916-0117 福井県丹生郡越前町大谷寺42-4-1

〒916-0117 福井県丹生郡越前町大谷寺42-4-1

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います