いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

四季折々の花々が咲き誇り、美しい仏さまの浄土が広がる「勝持寺」を訪ねる

京都府京都市の西山連峰に位置する勝持寺は、役行者により開かれた古刹です。平安時代以降には49院もの塔頭が甍を並べる大寺院で、歌人として有名な西行法師が出家した寺院でもあり、花の寺としても知られております。しかしながら、応仁の乱をはじめとする戦乱の被害を受け、ほとんどの堂宇が焼失してしまいましたが、そのような中でも平安時代や鎌倉時代の仏さまが守り伝えられています。

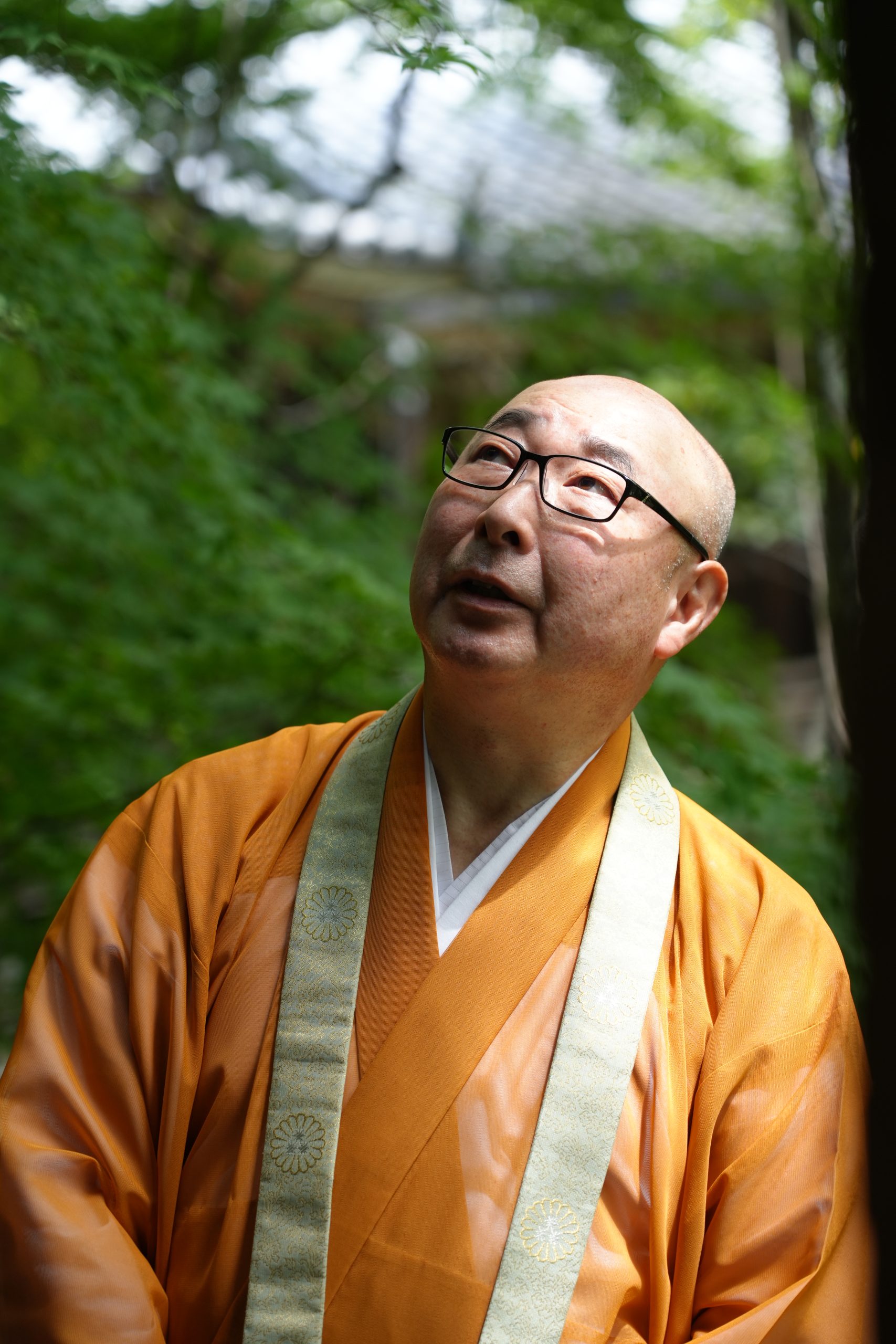

守り伝えられた仏さま、それらの浄土を表す花々に彩られる境内が広がります。今回、勝持寺の住職をつとめる中村真容師に勝持寺の魅力をご案内していただきました。

守り伝えられた仏さま、それらの浄土を表す花々に彩られる境内が広がります。今回、勝持寺の住職をつとめる中村真容師に勝持寺の魅力をご案内していただきました。

かつて大伽藍が広がっていた勝持寺

「本日はようこそお参りくださいました。このお寺は勝持寺(しょうじじ)といいます。お寺の名前にあまり使用されない「勝」や「持」という漢字を使っていることから、この寺号に意味や歴史があるのだと思いますが、残念ながら戦乱などで記録が失われてしまい、詳細な歴史は不明のままです。」

「ただ、その歴史の糸口になる寺宝がございます。それがこちらに展示している寺号を刻んだ額です。この額の文字は、三蹟の一人として有名な平安時代の公卿である小野道風卿によるものと伝えられ、もともとは仁王門に掲げられていました。」

「平安時代に一流の能筆家として知られていた方とゆかりの深い額があるということは、それだけ『勝持寺』という寺号が大切にされていたということを表しているのかなと考えています。」

「ちなみに、こちらの額には『勝持寺』と刻まれています。しかしながら、よく見ると一番最後の『寺』という字が『堂』という文字になっています。おそらくですが、『寺』の上の文字である『持』に『寺』という字が含まれていて『寺』という字が続いてしまうために、あえて『寺』の代わりに『堂』を用いているそうです。」

「ただ、その歴史の糸口になる寺宝がございます。それがこちらに展示している寺号を刻んだ額です。この額の文字は、三蹟の一人として有名な平安時代の公卿である小野道風卿によるものと伝えられ、もともとは仁王門に掲げられていました。」

「平安時代に一流の能筆家として知られていた方とゆかりの深い額があるということは、それだけ『勝持寺』という寺号が大切にされていたということを表しているのかなと考えています。」

「ちなみに、こちらの額には『勝持寺』と刻まれています。しかしながら、よく見ると一番最後の『寺』という字が『堂』という文字になっています。おそらくですが、『寺』の上の文字である『持』に『寺』という字が含まれていて『寺』という字が続いてしまうために、あえて『寺』の代わりに『堂』を用いているそうです。」

「それでは、なぜ争いが生じていたかと申しますと、勝持寺の山号にヒントがございます。勝持寺の山号は「小塩山」と申しますが、その名の通り、勝持寺が伽藍を構える小塩山は、かつて岩塩が算出する非常に貴重な場所であったそうです。」

「ですので、その岩塩の支配を巡り争いが生じていたのだと思います。ちなみに、伝説では、役行者がこの地に出没する毒蛇を成敗して不動明王をおまつりしたと記されています。この記述を見ると「岩塩を巡る争い」を「毒蛇」に例えているのかもしれませんね。」

「その後も勝持寺は栄え、一番繁栄していた頃は、49の子院が軒を連ねていたと記録に残っています。また、現在は参道を下った先にある仁王門ですが、もともと勝持寺から2 kmほどの距離にある現在の大原野小学校の近くに建っていたそうです。ふつう境内の入口に建つ仁王門が2 km先にあったということは、仁王門の建つ場所から現在の勝持寺までの土地はすべて勝持寺の境内であったということになります。広大過ぎてなかなか想像できないですが、それほど多くの人々から信仰を集めていたということがわかると思います。」

「その争いの痕跡が残っているのではないかと私が考えているのが、仁王門です。仁王門が建てられたのは平安時代の仁寿年間(851 - 854)であるとされていますが、当時のままの部材は柱のみで、部材は後の時代に取り換えられ、大きさも小さく改変されています。柱に残る痕跡をみると、建立当初は2層の大きな楼門のような外観をしていたのではないかと考えられています。」

「その仁王門の柱をよく見てみると、後ろ側の柱だけに無数の穴があります。最初は虫食いや傷んでいるのかなと思っていたのですが、仁王門の一部分だけに存在するということが不思議でした。」

「つまり、勝持寺の仁王門についた穴は、勝持寺の僧兵が出陣する直前に弓を調整した痕跡だと想像できると思います。門を出る前に調整しますから、お寺の境内の中である後ろ側だけに穴がある事も納得ですし、当時の人々の身長を示しているかのように、柱の下の方にしか穴がない点が興味深いです。」

「勝持寺の建物のうち仁王門だけが江戸時代よりも前の建物です。今までのお話しを考えると、仁王門が僧兵たちの拠点であったことから攻められずに焼失しなかったのかなとも考えています。」

「ちなみに、中世の頃の建物跡が勝持寺の近くから発見されています。現在、仁王門から勝持寺に至る参道の下には高速道路が通っていますが、その工事の際に発見されました。建物跡からは盃が大量に発見され、何かの法要や神事が行われた場所ではないかと考えられています。ただ不思議なことに、建物が焼けた痕跡が見つかりませんでした。応仁の乱等の戦の際に建物は燃えたと考えられていましたから、まだまだ隠されている歴史があるのだと思います。」

発掘された勝持寺子院の遺構(室町時代) 勝持寺参道沿いには勝持寺子院を囲んでいたという石塁が移設されている

戦乱を潜り抜け、守り伝えられた仏さま

かつて49院も子院が立ち並んでいた勝持寺。

江戸時代になるまで戦乱の被害により、ほとんどの建物は失われてしまいましたが、おまつりされていた仏さまは僧侶たちや地元の人々の手により避難をされ守り伝えられてきたといいます。

そのようにして守り伝えられてきた仏さまは本堂(阿弥陀堂)でおまつりされていますが、その一部は、温度や湿度が一定に管理されている瑠璃光殿でおまつりされているそう。

瑠璃光殿の内部には、勝持寺のご本尊さまである薬師如来さまを中心とした仏さまの世界が広がります。

江戸時代になるまで戦乱の被害により、ほとんどの建物は失われてしまいましたが、おまつりされていた仏さまは僧侶たちや地元の人々の手により避難をされ守り伝えられてきたといいます。

そのようにして守り伝えられてきた仏さまは本堂(阿弥陀堂)でおまつりされていますが、その一部は、温度や湿度が一定に管理されている瑠璃光殿でおまつりされているそう。

瑠璃光殿の内部には、勝持寺のご本尊さまである薬師如来さまを中心とした仏さまの世界が広がります。

「中央におまつりしている仏さまが勝持寺のご本尊である薬師如来さまです。造立された時代は鎌倉時代、木材を組み合わせて造立する寄木造の仏さまです。薬師如来さまは現世利益の仏さまです。私たちが生きているとき、つまり現世のときのいろいろなお願いごとを受け入れて叶えてくださいます。」

「この印相については、お釈迦さまの印であるなど様々な説が言われていますが、大仏師でもあり天台宗の僧侶でもあった西村公朝さんは、お薬師さまだけでなく、お釈迦さまや阿弥陀さまを1体の仏像で表しているのではないか、そして伝教大師が一乗止観院におまつりした薬師如来像もこのようなお姿であったのではないかと推測されています。」

「残念ながら当時の記録などはありませんから、これらの説は推測です。ですが、伝教大師が訪れたという伝承がある勝持寺に、伝教大師とゆかりの深い印相を持つお薬師さまがおまつりされているということに歴史のおもしろさを感じます。」

「ちなみに、一年に何度かケースを開けるのですが、ほのかに白檀の香りを感じます。ただ、日々のお祈りで白檀の香りのする線香を使用しているので、実際にお像から白檀の香りが漂っているのか、私の鼻がおかしくなっているのか不明ですね(笑)。」

「白檀は日本には自生しておらず、簡単には手に入れる事が出来ませんから、当時の大陸で造立された仏さまであるとも考えられています。いずれにしても、伝教大師が勝持寺を訪れているとしたら、こちらの薬師如来さまを拝まれたかもしれませんし、大陸へ渡った伝教大師とゆかりのある仏さまかもしれませんね。今よりも詳しい来歴が判明すると、もしかしたら国宝に指定していただけるのかもと期待をしています。」

ご住職にお聞きすると、台座や光背も全て当時のものであるそう。

光背に施された七仏薬師や十二神将像、仏様の背後を彩るアカンサスのような葉々の気品のある精緻な彫刻に魅了されました。

「皆さんに注目していただきたいのは、十二神将さまです。頭の上を見ていただくと、動物がのっていることに気が付くかと思います。あちらの動物は十二支を表しておりまして、鎌倉時代以降に造立された十二神将さまは必ずといっていいほど頭の上に十二支をのせていると聞いています。お経によると、北から子、丑、寅と配置をいたします。この瑠璃光殿でもその記述に則っておまつりしていますので、皆さんの干支の神将さんを探してみてくださいね。」

仁王像(国指定重要文化財) 左:吽形像 右:阿行像

「そして、両脇を守っているこちらの仁王さまですが、足の部分に銘文が記されていまして、弘安8年(1285)に阿形像を法眼康秀、吽形像を法橋湛康が製作したということが判明しております。この銘や作風により造られた年代や慶派正系の中心人物の仏師によって造られたことが分かる貴重な仁王さまです。」

「この仁王さまの迫力ある姿に圧倒されますが、隠れた特徴がございます。その特徴は、目の黒目の部分です。この勝持寺の仁王さまの黒目は、なんと碁石の材料として有名な那智黒石が用いられています。この仁王さまのように目の部分に那智黒石を用いている仏像は聞いたことがないので、何か特殊な事情があったのかもしれませんね。こうして見てみると、黒目を黒い石で表現する事で、目力が増しているようにも感じられます。」

「瑠璃光殿におまつりされている仏さまや本堂におまつりされている仏さまは、戦乱などから守り伝えられてきた仏さまです。例えば、ご本尊さまの後頭部には、何かが当たったような凹みがあります。おそらくですが、倒れてきた建物の柱や持ち運び出す際に何かにぶつかったのだと思います。」

「勝持寺の仏さまは、このような戦乱の歴史を私達に伝えていらっしゃいます。そうした歴史には、仏さまを守ったお坊さんや地元の方々の姿があります。瑠璃光殿をお参りいただく際に、そうした先人たちの姿を皆さんにも体感していただけたらと思っています。」

「この仁王さまの迫力ある姿に圧倒されますが、隠れた特徴がございます。その特徴は、目の黒目の部分です。この勝持寺の仁王さまの黒目は、なんと碁石の材料として有名な那智黒石が用いられています。この仁王さまのように目の部分に那智黒石を用いている仏像は聞いたことがないので、何か特殊な事情があったのかもしれませんね。こうして見てみると、黒目を黒い石で表現する事で、目力が増しているようにも感じられます。」

「瑠璃光殿におまつりされている仏さまや本堂におまつりされている仏さまは、戦乱などから守り伝えられてきた仏さまです。例えば、ご本尊さまの後頭部には、何かが当たったような凹みがあります。おそらくですが、倒れてきた建物の柱や持ち運び出す際に何かにぶつかったのだと思います。」

「勝持寺の仏さまは、このような戦乱の歴史を私達に伝えていらっしゃいます。そうした歴史には、仏さまを守ったお坊さんや地元の方々の姿があります。瑠璃光殿をお参りいただく際に、そうした先人たちの姿を皆さんにも体感していただけたらと思っています。」

西行法師が出家した「花の寺」

「勝持寺は別名で「花の寺」ともいわれております。その名前の所以は、花の中でも特に桜を愛した西行法師と勝持寺の深いかかわりにあります。」

「当時の出家は、現世との別れを意味するほど非常に重いものです。桜の花を愛した西行法師は、勝持寺で出家する際に、境内に桜を植えたといいます。現在の勝持寺の境内には、西行法師が植えた桜から数えて3代目の西行桜が枝を伸ばしています。西行法師がどのような気持ちで桜を植えたのか、どのような願いを抱いていたのか、西行桜の姿を見て想像していただけたらなと思います。」

西行桜

「『桜の花を愛して、たくさんの名歌を残した西行法師が植えた桜がある』ということで、勝持寺は次第に「花の寺」と呼ばれるようになりました。境内には、桜だけでなくモミジが自然と根付き、桜の時期と紅葉の時期に多くの方々にお参りいただいています。」

「私は、お寺の境内は仏さまの浄土であると考えています。ですので、勝持寺の境内に広がる満開の桜や真っ赤に染まる紅葉もご本尊である薬師如来さまの浄土であると思います。境内の景色や仏像、御朱印と様々な入口はあると思いますが、そのどれかに偏るのではなく、すべてが調和することで勝持寺の境内全体に育まれるお薬師さまの浄土を皆さんに体感してお参りいただきたい。その想いで「花の寺」と呼ばれる勝持寺の境内の整備を行っています。」

「私は、お寺の境内は仏さまの浄土であると考えています。ですので、勝持寺の境内に広がる満開の桜や真っ赤に染まる紅葉もご本尊である薬師如来さまの浄土であると思います。境内の景色や仏像、御朱印と様々な入口はあると思いますが、そのどれかに偏るのではなく、すべてが調和することで勝持寺の境内全体に育まれるお薬師さまの浄土を皆さんに体感してお参りいただきたい。その想いで「花の寺」と呼ばれる勝持寺の境内の整備を行っています。」

宗派や宗教をこえた祈りの痕跡が残る

不動堂

「実は、不動堂のご本尊さまは、真言宗を開いた弘法大師空海が開眼された不動明王さまであると伝えられています。お不動さまは石仏で、岩窟の内部におまつりされています。その岩窟の前に、江戸時代に現在の建物が建てられました。」

「歴史を見てみると、昔はお寺に入る住職によって頻繁に宗派が変わっていたようです。ですので、1000年以上の勝持寺の歴史の中で、もしかしたら真言宗のお坊さんが住職になった時期もあったのかもしれません。」

「本堂の木組みの部分には、春日大社の神様のお使いである鹿が彫られています。おそらく、大原野神社との繋がりで彫られているものだと思います。現在では、歴史のみが物語る神仏習合ですが、境内のいたるところに痕跡が残されています。」

蝉の声がこだまする夏木立の境内

清らかな小川が流れ、様々な生命が育まれています。

清浄な空気に包まれるお薬師さまの浄土でゆったりとご住職と語らう学生たちでした。

参加学生の感想

また勝持寺が花の寺として知られていますが、それは勝持寺におまつりされている仏さまの浄土を表しているとお聞きしました。勝持寺にまつられているお像を拝見させていただき、このような仏様がおられる空間を表しているのであればそれは素晴らしい空間になると納得しました。

奈良大学 博士前期課程

勝持寺

〒610-1153 京都府京都市西京区大原野南春日町1194

〒610-1153 京都府京都市西京区大原野南春日町1194

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います