いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

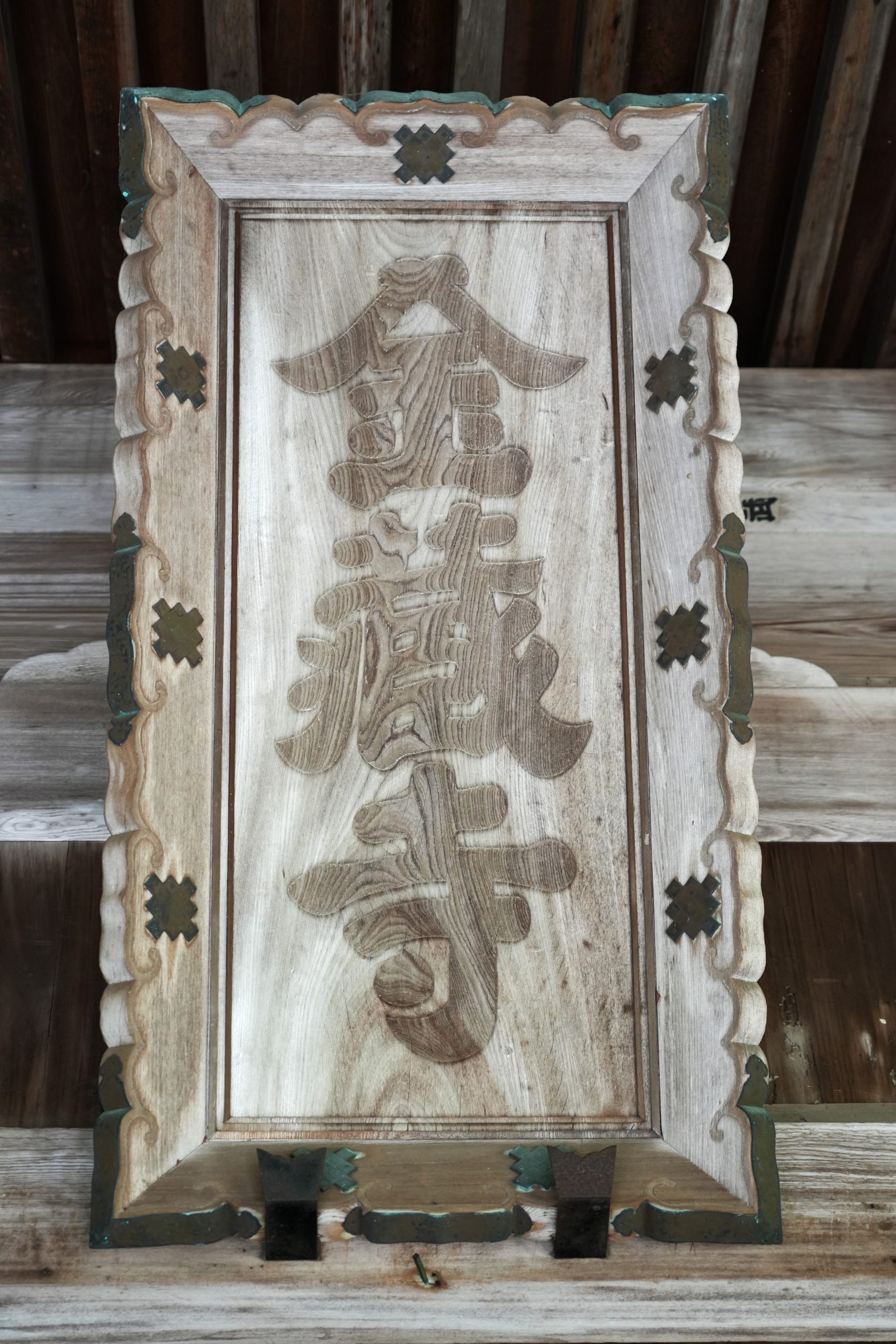

都を守る要の一つとして信仰を集めた奈良時代からの名刹「金蔵寺」を訪ねる

京都市西部にそびえ立つ小塩山はかつて岩塩が産出した場所と伝えられ、麓の大原野とともに歌枕として名だたる貴人たちが詠む歌に登場した山です。その小塩山の山中に、創建1300年以上の歴史を誇り、平安京を守る要の一つとして様々な史料に名前を伝える古刹・金蔵寺が伽藍を構えています。今回、金蔵寺の歴史や境内を、住職をつとめる丹羽隆明師にご案内いただきました。

向日明神と開山・隆豊禅師によって造立された『神人合作』の観音さまをまつる

この先に本当にお寺があるのかと思うほどの険しい道をたどってきたことを思い出しながら、ご住職と語らう学生たち。その顔には自然と笑みが溢れます。

「今から約1300年前、文武天皇の時代、諸国を巡っていた文武天皇の第3皇女はこの小塩山を訪れたそうです。小塩山には一ノ滝、二ノ滝、三ノ滝と大小様々な滝がありますが、皇女様はそのうちの三ノ滝の近くで一夜を過ごされ、その際、お腹に光が差す夢をみられたそうです。その後、皇女様はご懐妊され子供を産まれたそうです。その時にお生まれになったのが向日明神と伝えられております。お生まれになった向日明神は、都で過ごすのではなく、この小塩山を中心とした山中で育たれ、この地を見守る神様として後世信仰を集めました。この向日明神が金蔵寺の創建にも関係することになります。」

「そのとき、2人の前にふらりと天狗が姿を現し、そうであるならばと天狗は自らの爪をはがし、この爪を使って観音さまを彫ってほしいと爪をお二人に渡されたそうです。そして、向日明神と隆豊禅師はその爪をつかって、楠の大木から観音さまを造立されました。この観音さまこそが金蔵寺のご本尊である『十一面千手千眼観音菩薩』さまになります。ご本尊さまは、向日明神と隆豊禅師、神様と人間が力を合わせて造立した仏さまということで、『神人合作』の観音さまとしても親しまれています。」

「ご本尊さまはどのようなお姿であるかといいますと、お身丈は2メートル、楠の一木造と伝えられています。十一面千手千眼観音さまですから、頭部の上に複数のお顔があり、複数の腕、複数の眼をお持ちの観音さまです。しばらくは御開帳の予定はありませんが、いつか御開帳されることがありましたら、ぜひ皆さんもお参りしていただけたらと思います。」

神様と高名なお坊さんが力を合わせて造立したという金蔵寺のご本尊さま。その伝承に圧倒されるとともに、ご本尊さまはどのようなお姿をされているのかと想像する学生たちでした。

平安京を守る要の地の一つとして知られる金蔵寺

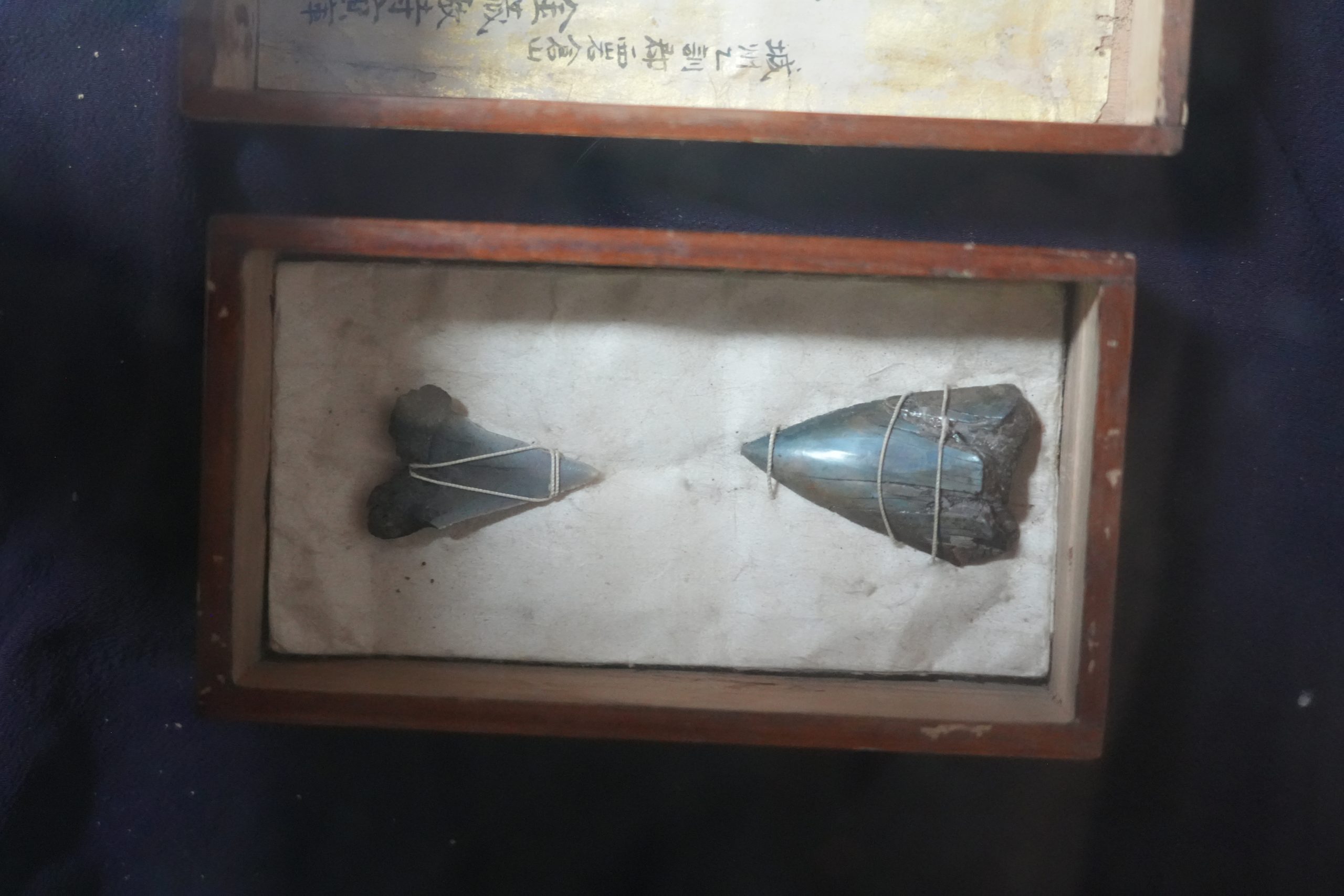

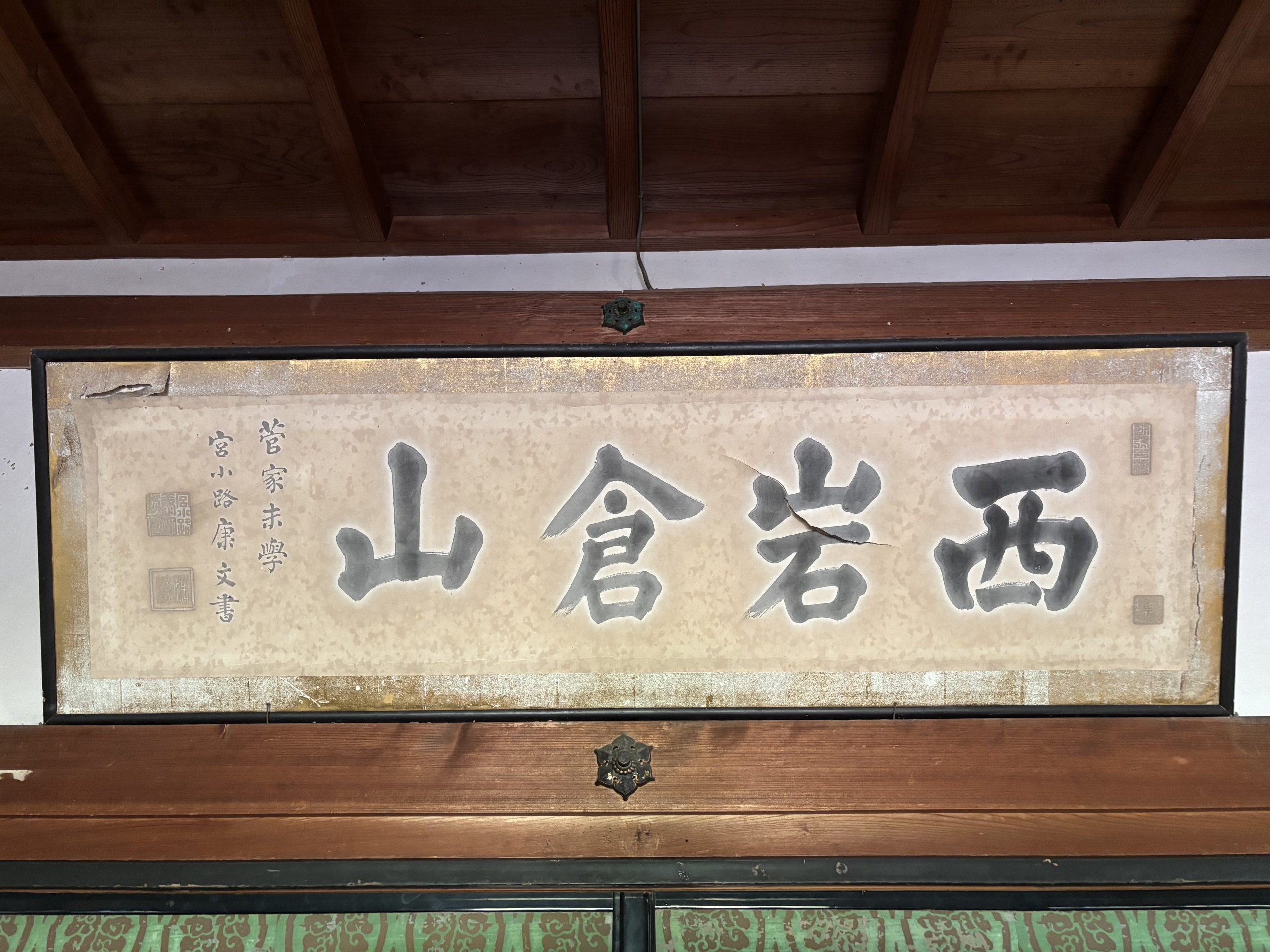

「また平安時代になると、都を平安京に移した桓武天皇が、平安京を守る岩倉のうちの1つ西の岩倉として金蔵寺を選び、書写した法華経を石櫃に入れてこの地に埋めたそうです。そのことから、金蔵寺の山号は「西岩倉山」となっております。」

「今では車がありますから簡単にこの地から比叡山まで赴くことができますが、当時は徒歩のみが比叡山に赴く手段ですから、ものすごい信念をお持ちの方だったのだと思います。まさに回峰行の実践をされているようなお坊さんですね。この方によって、法相宗のお寺であった金蔵寺が天台の教えを学ぶお寺となったと伝わっております。」

戦乱を乗り越え、桂昌院によって再建された建物が今に伝わる

聖武天皇や桓武天皇の拠所となっていた金蔵寺は、時の流れとともに益々発展したそうです。往時には堂塔伽藍四十九院の僧房を有する大寺院であったことが史料に残されています。

「この近くの峠に「大堂ヶ原」という場所があるのですが、かつてそこには大きなお堂が建てられており、その近くには「無量寿殿」という金箔がふんだんに貼られた堂々たる建物が建てられていたそうです。建物があった時代には「西の金閣」と言われていたと伝えられ、麓から見ると建物が光り輝いていたそうですよ。残念ながら戦乱に巻き込まれ現存していませんが、もし今日まで伝えられていれば京都を代表するお寺として有名になっていたかもしれませんね(笑)。」

応仁の乱など数多の戦乱に巻き込まれ、往時の金蔵寺境内の建物はすべて焼失してしまったそうです。

時は流れ、江戸時代。戦の被害を大きく受けていた金蔵寺に転機が訪れました。

「この近くの峠に「大堂ヶ原」という場所があるのですが、かつてそこには大きなお堂が建てられており、その近くには「無量寿殿」という金箔がふんだんに貼られた堂々たる建物が建てられていたそうです。建物があった時代には「西の金閣」と言われていたと伝えられ、麓から見ると建物が光り輝いていたそうですよ。残念ながら戦乱に巻き込まれ現存していませんが、もし今日まで伝えられていれば京都を代表するお寺として有名になっていたかもしれませんね(笑)。」

応仁の乱など数多の戦乱に巻き込まれ、往時の金蔵寺境内の建物はすべて焼失してしまったそうです。

時は流れ、江戸時代。戦の被害を大きく受けていた金蔵寺に転機が訪れました。

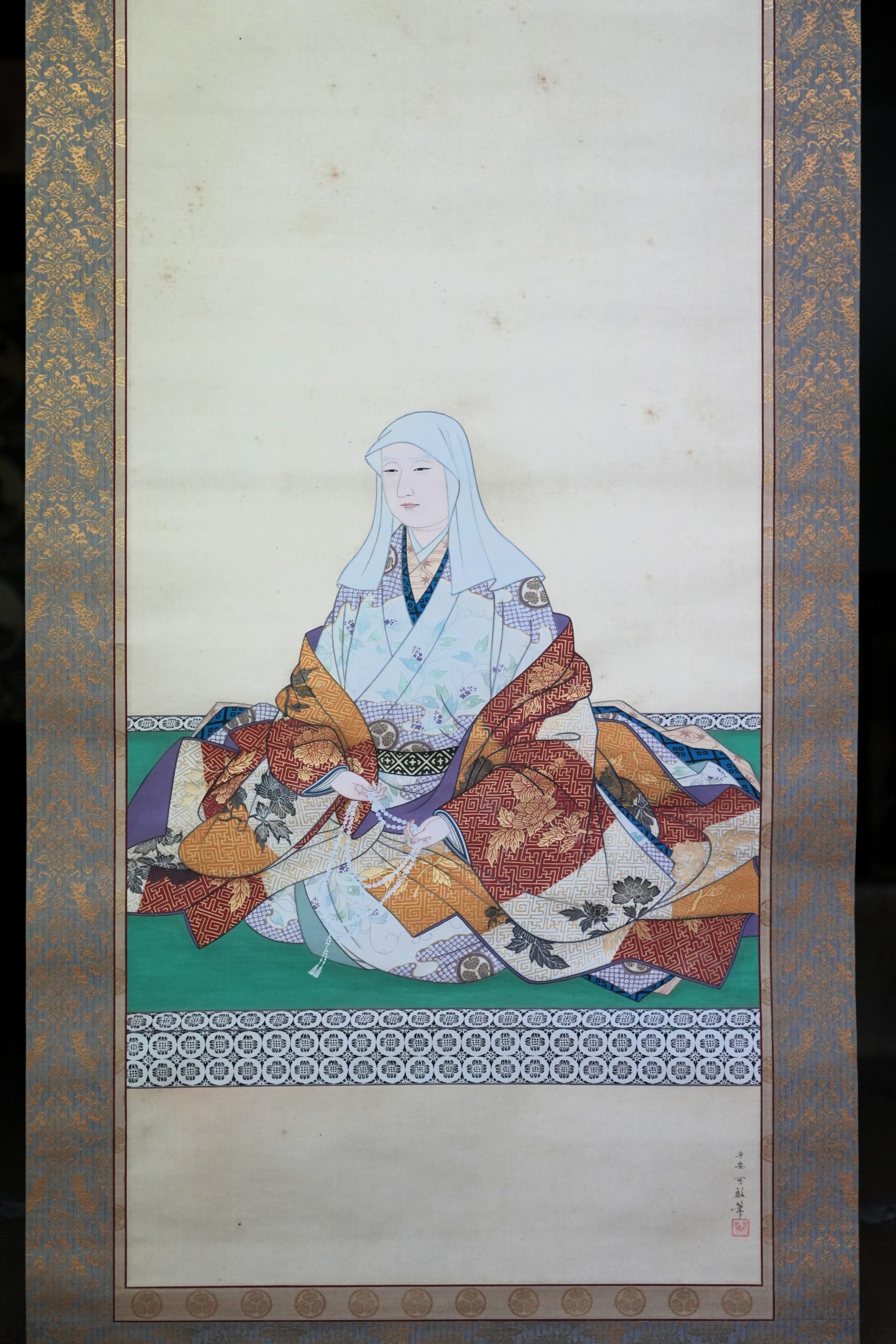

桂昌院さまは幼い頃、親族が善峯寺の僧侶であった縁で善峯寺の子院の一つに住んでいた時期があるとのこと。その後、将軍の母君となられた際に、かつての縁をもとに善峯寺や善峯寺の兄弟寺であった金蔵寺など、この一帯の寺社仏閣の整備を行ったそうです。

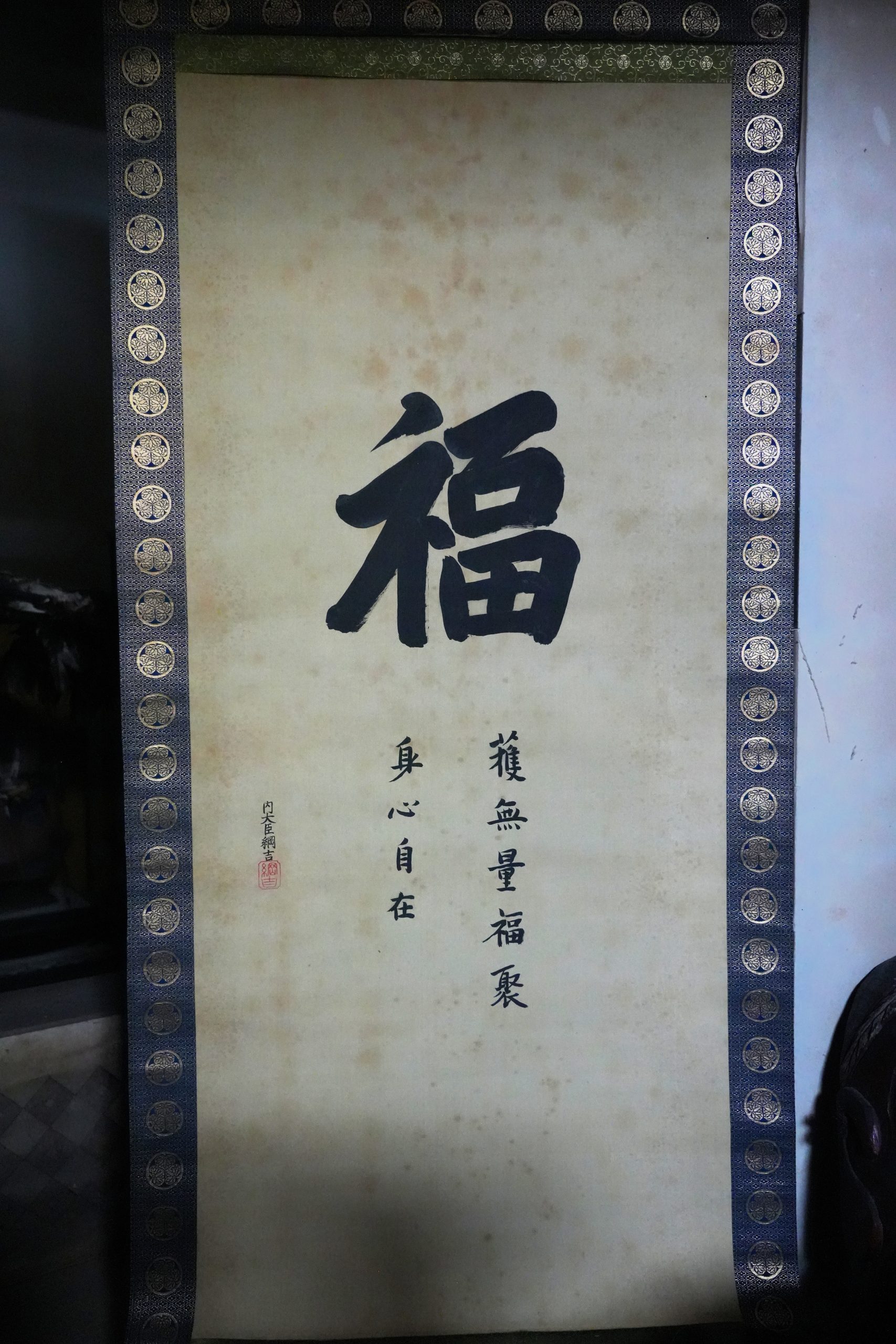

金蔵寺には、桂昌院さまとのご縁を今に伝える寺宝が伝えられているそう。今回ご住職のご厚意により、特別に見学させていただきました。

綱吉公が実際に記した字や観音さまからは優しく穏やかな雰囲気が感じられました。綱吉公がどのような気持ちで「福寿」の字をしたため、観音さまを描いたのかは定かではありませんが、おそらく母君である桂昌院のことを思って制作したのかなと感じました。

桂昌院が整えた祈りの空間を巡る

「現在皆さんがいるのは客殿という建物になります。こちらの客殿は桂昌院さまによって再興されたときの建物であると伝えられています。中央におまつりしている仏さまは阿弥陀如来さまになります。こちらの阿弥陀如来さまは、もともと京都の東山周辺におまつりされていたそうなのですが、金蔵寺の阿弥陀堂が焼失してしまったと聞いた桂昌院さまの姉君が金蔵寺へとお移しになられたと伝えられています。鎌倉時代の阿弥陀如来さまで、寺伝では運慶による阿弥陀さまであると伝えられています。」

「色鮮やかな着色が施されているこちらの木工品は振々毬杖 (ぶりぶりぎっちょう)というおもちゃでして、綱吉公が幼少の時に遊ばれたものと伝えられています。実際どのように遊ぶのかは定かではありませんが、綱吉公や桂昌院さまの息遣いを感じさせる品々であると思います。」

客殿を出てまっすぐ進むと護摩堂へとたどり着きます。今回特別に内部をお参りさせていただきました。

「こちらの護摩堂は、建物の名前の通り、護摩を修する道場になります。ですので、正面には不動明王さまを中心に、軍荼利明王さま、大威徳明王さま、降三世明王さま、金剛夜叉明王さまから構成される五大明王さまをおまつりしております。正面の須弥壇向かって左側にある扉の内部には観音さまをおまつりしておりまして、護摩を修するときには、観音様にもお参りしております。」

「実はこのような逸話から、数年前に放映された大河ドラマ『麒麟がくる』にこちらの御分身のお像が出演しました。御分身のお像は金蔵寺からNHKの撮影所に運ばれ、明智光秀公が本能寺の変の前に愛宕山で祈願するというシーンに登場しました。金蔵寺の仏さまが大河ドラマに登場して嬉しかったですね(笑)。」

護摩堂を出て、階段を登ると堂々たる建物が見えてきました。

この建物こそが金蔵寺の中心となる本堂です。

「こちらの大きな建物が金蔵寺の本堂になります。本堂も桂昌院さまのご寄進による建物です。今回は特別に建物の中に入ってお参りいただければと思います。」

この建物こそが金蔵寺の中心となる本堂です。

「こちらの大きな建物が金蔵寺の本堂になります。本堂も桂昌院さまのご寄進による建物です。今回は特別に建物の中に入ってお参りいただければと思います。」

ご住職のご案内とともに本堂の内部に歩みを進めると、そこには様々な仏さまがおまつりされる御仏の世界が広がっていました。

「本堂は元禄年間に桂昌院さまの援助によって建てられた建物になります。外からご覧いただいた通り、現在は雨漏り等の対策から瓦葺の建物になっていますが、当初は杮葺きの建物でした。」

「本堂は元禄年間に桂昌院さまの援助によって建てられた建物になります。外からご覧いただいた通り、現在は雨漏り等の対策から瓦葺の建物になっていますが、当初は杮葺きの建物でした。」

「ご本尊さまの左右には、観音さまの眷属である二十八部衆像をおまつりしております。詳しいことは判明しておりませんが、おそらく本堂が建てられた元禄年間に造立された仏さまであると思います。また、天井近くを見ていただくと、左右に風神と雷神のお像がおまつりされています。」

金蔵寺の境内には、周囲の自然の険しさとは対照的に優しく穏やかな空気が立ち込めていました。この優しく穏やかな境内の空気は、桂昌院さまをはじめとする金蔵寺を守り伝えてきた先人たちの優しく穏やかな想いによって形作られているのだと思います。いつまでもこの場所で過ごしていたいと感じさせる金蔵寺の境内でご住職と語り合うひとときは、何物にも代えがたい格別なひとときとなりました。

参加学生の感想

養老2年に隆豊禅師により開かれて以降、聖武天皇から勅額を賜り、桓武天皇により平安京を守る要の一つとして定められ、江戸時代には徳川綱吉公や桂昌院から支援を受けられるなど、歴史上のキーパーソンとなる様々な人々と繋がりがあり、そうした人々の心の拠り所として信仰を集めているという歴史に驚きました。ご住職とともに境内を巡ると、境内に伝えられている建物や絵画、仏さまの1つ1つに人々の願いや祈りが込められていることに気が付き、いつの時代も変わらない人々の祈りや願いの積み重ねによって、1000年以上にわたり金蔵寺の歴史が紡がれてきたことを強く感じました。

また、険しい山中に伽藍を構える金蔵寺ですが、境内を巡ると祈りの空間と険しい自然が調和しているように感じられました。以前、僧侶の方から天台宗では、「山川草木悉皆成仏」の教えを大切にされていると伺ったことがあります。金蔵寺の境内を巡り、境内に育まれる“豊かさ”に感動しました。

立命館大学 大学院 博士課程

金蔵寺

〒610-1153 京都府京都市西京区大原野石作町1639

〒610-1153 京都府京都市西京区大原野石作町1639

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います