いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

約1400年前より人々とともに歴史を紡ぐ一光三尊阿弥陀如来さまをまつる古刹「元善光寺」を訪ねる

長野県の南端に位置しリニア中央新幹線の新駅が計画されている飯田市は、近年全国的に注目を集める地の一つです。現在、東西を結ぶ交通の要衝として期待されている飯田市は、実は、古代から交通の要衝として東西からたくさんの人々が往来した歴史を持ち、多様な文化が育まれ続ける地でした。そのような飯田市は、長野市の善光寺のご本尊・一光三尊阿弥陀如来さまがおまつりされた地としても親しまれ、本多善光卿が一光三尊阿弥陀如来さまを信濃の地に初めておまつりした地には元善光寺が伽藍を構えています。一光三尊阿弥陀如来さまがこの地におまつりされてから、約1400年。時代は移り変わっても、願いや祈りを捧げる人々が絶えず訪れる元善光寺を、住職を務める本多秀道師のご案内のもと、学生たちが訪れました。

様々な国々を巡り、日本へ渡ってきた阿弥陀如来さま

「そうですね、長野市にあります善光寺さんが有名ですね。この元善光寺は、名前の通り、善光寺さんと非常に繋がりの深いお寺でございます。実は、善光寺さんのご本尊さまが現在の長野市にお移りする前、この元善光寺が建つ場所におまつりされていたと伝えられています。」

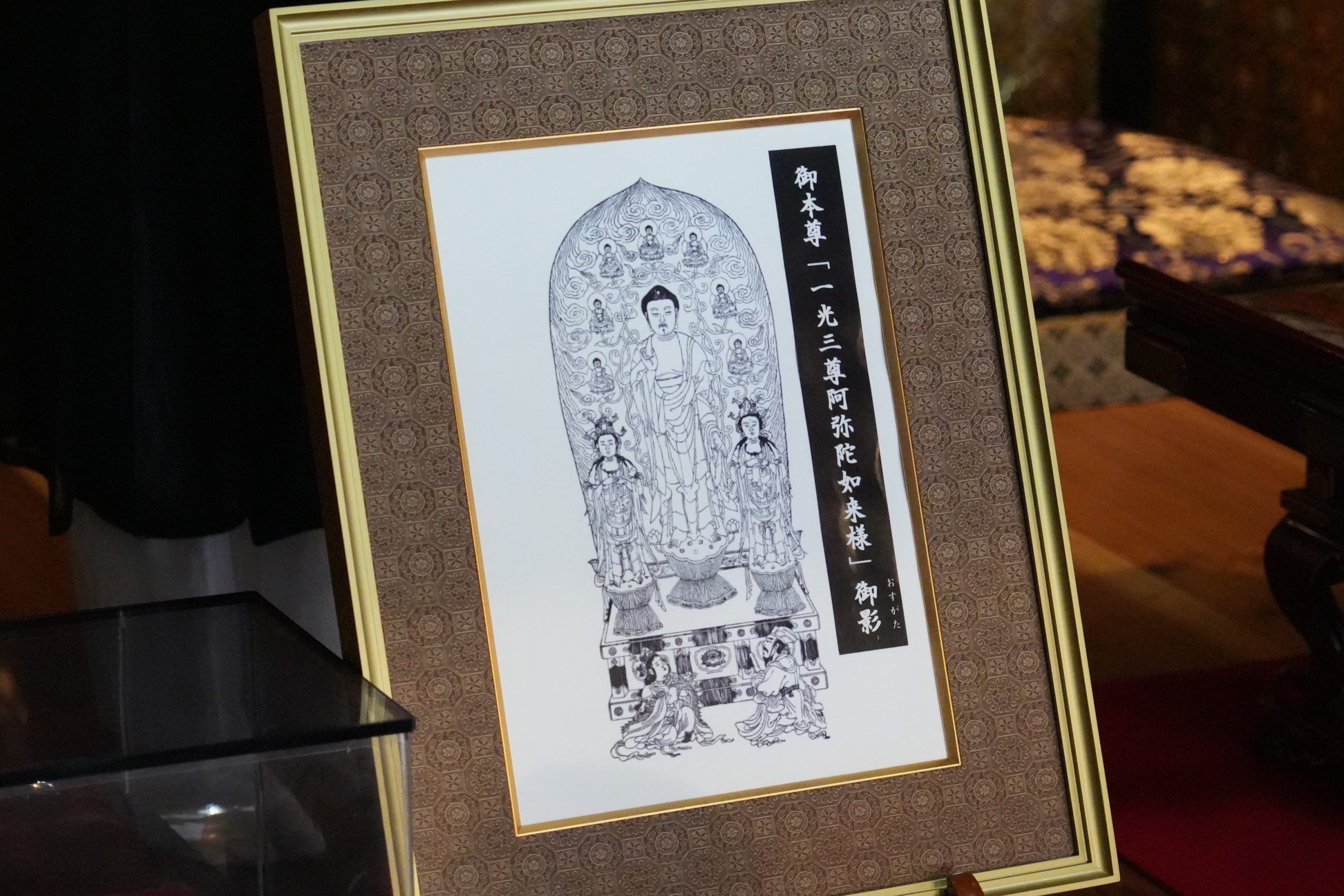

「元善光寺の歴史をお話しする前に、善光寺のご本尊さま・一光三尊阿弥陀如来さまについて簡単にお話ししましょう。善光寺のご本尊さまは、阿弥陀如来さま・観音菩薩さま・勢至菩薩さまが並んでおられる阿弥陀三尊さまでございます。善光寺のご本尊さまは絶対秘仏といい、僧侶でさえもそのお姿を見ることができません。ですので、そのお姿を写した御影をご覧いただきたいと思います。」

「それでは、善光寺のご本尊さまにはどのような歴史があるのでしょうか?実は、善光寺のご本尊さまは、日本で造立されたのではなく、海の向こうの様々な国を移ってこられ、最終的に日本に来られたと伝えられています。」

「時は遡ること約2500年前。阿弥陀如来さまは天竺、今のインドで出現されたと伝えられています。当時天竺では、たいへんな病が流行し、多くの人々が苦しんでいたそうです。そのとき。この阿弥陀如来さまが出現され、その御身から光を国中に放たれました。すると、病はたちどころに鎮まり、人々が健やかに暮らすことができるようになったといいます。そうしたことから、天竺で約500年間人々から信仰を集めたと伝わっております。」

「百済が聖明王という王様に治められていたとき、阿弥陀如来さまは聖明王にお告げをしたそうです。そのお告げとは「海を渡った先にある国と深い縁があるため、移してほしい」というものでした。聖明王はそのお告げに従い、阿弥陀如来さまを日本へお送りしたのでした。これが今から約1400年前のことです。」

阿弥陀如来さまが百済から日本へ渡って来られたこのとき、公には日本に初めて仏教が伝えられたといいます。そのため、このことを「仏教公伝」とも言われているそうです。

波乱に満ちた歴史の後に本多善光卿に出会い、飯田の地へ

「日本へ初めてもたらされた仏教。国の中心である朝廷では、仏の教えを国の政に正式に取り入れるのか、かなり議論が重ねられたそうです。大陸で大いに信仰を集めている仏教を積極的に取り入れようという意見の中心におられたのが蘇我稲目(そがのいなめ)さんという方、いやいや日本には古来より八百万の神々がいらっしゃるから取り入れる必要はないという意見の中心におられたのが物部尾興(もののべのおこし)さんという方でした。両陣営ともに議論を尽くすも互いに主張を譲らず、議論は平行線のまま進展しなかったそうです。そこで時の帝が、国として正式に受け入れる前に蘇我稲目さん個人で受け入れてみて様子を見てみようということをご提案され、帝のご意見の通り日本に渡ってきた阿弥陀如来さまをおまつりしたそうです。」

「阿弥陀如来さまが難波の堀に沈められてから数十年の間に、仏教を受け入れるか否かで様々な争いが勃発しました。その争いの末に積極的に仏教を取り入れようという意見が高まり、仏教が多くの人々の拠所となっていました。その間もこの阿弥陀如来さまは沈められたままでしたが、ある時、この阿弥陀如来さまを堀から引き上げた方がいらっしゃいます。その方こそが、「本多善光(ほんだよしみつ)」さんです。」

「国元へと戻った善光さんは、この阿弥陀如来さまをどこでおまつりすればよいのかたくさん悩んだすえに、臼の上でおまつりをしたそうです。それでは、なぜ臼の上におまつりしたのでしょうか。当時臼は食事をする際に必ず使うものでした。必ず使う、しかも食べるものに関わるということは、誰しも清潔に保ちますよね。阿弥陀如来さまを清らかな場所でおまつりしたいということで、善光さんは臼の上に阿弥陀如来さまをおまつりしたと伝わっています。」

「臼の上におまつりされた阿弥陀如来さまは、この地の人々の心の拠所となりました。阿弥陀如来さまがこの地におまつりされてから41年が経ったある日、善光さんの夢に阿弥陀如来さまからお告げがありました。」

「さらに善光さんは、阿弥陀如来さまのお姿を写したお像を霊木から彫りあげ、この飯田の地におまつりしました。このお像こそが元善光寺のご本尊さまであり、元善光寺というお寺の名前も長野市に移られた阿弥陀如来さまがもともとおまつりされていたということで、名前の上に「元」という字がついて、元善光寺というお寺の名前となりました。」

「善光寺のご本尊さまは、先ほど絶対秘仏で僧侶でさえもそのお姿を見ることができないとお話ししましたね。元善光寺のご本尊さまは本堂の正面奥におまつりされているのですが、見ていただいてお分かりの通り元善光寺のご本尊さまも秘仏であり、お扉が閉じています。そして、善光寺さんのご本尊さまと同様に、元善光寺のご本尊さまも絶対秘仏となっておりますので、私たち僧侶もそのお姿を見ることができません。」

「ただ、ご本尊さまの前に立つ仏さまである「お前立ち」の仏さまのお姿をご覧いただく機会がございます。その行事を御開帳といいまして、満7年に一度、丑年と未年に長野市の善光寺さんをはじめ、日本各地の善光寺さんと同じ時期に御開帳を行っております。」

「お厨子の扉が開いて、お前立ちの仏さまのお姿が現れますと、その右手に五色の綱が結ばれまして、本堂の中をずっとつたって、外の「結縁柱」に繋がっております。普段寺院へ参拝した時に仏さまに直に触れてお参りすることはほとんどないと思います。ですが、五色の綱を介して仏さまと繋がっている結縁柱に触れますと、ご本尊さまに触れてお参りしたのと同じ功徳があるということで、たくさんの方が結縁柱に触れてお参りをされます。」

「ただ、ご本尊さまの前に立つ仏さまである「お前立ち」の仏さまのお姿をご覧いただく機会がございます。その行事を御開帳といいまして、満7年に一度、丑年と未年に長野市の善光寺さんをはじめ、日本各地の善光寺さんと同じ時期に御開帳を行っております。」

「お厨子の扉が開いて、お前立ちの仏さまのお姿が現れますと、その右手に五色の綱が結ばれまして、本堂の中をずっとつたって、外の「結縁柱」に繋がっております。普段寺院へ参拝した時に仏さまに直に触れてお参りすることはほとんどないと思います。ですが、五色の綱を介して仏さまと繋がっている結縁柱に触れますと、ご本尊さまに触れてお参りしたのと同じ功徳があるということで、たくさんの方が結縁柱に触れてお参りをされます。」

「ちなみに元善光寺では、御開帳の時に使用した結縁柱を次の御開帳まで移動せず、本堂の前に立てています。現在では五色の綱を介して仏さまとは繋がってはおりませんが、前回の御開帳の際に約3カ月、88日間仏さまと繋がっていた柱ということで、今でも多くの方々に触れてお参りしていただいております。」

「前回の御開帳が、令和4年の寅年の時、この時は新型コロナウイルス蔓延のために、1年御開帳を延期しての実施でした。実は、次回の御開帳がもう決まっておりまして、令和9年の未年、4・5・6月の77日間の予定となっています。元善光寺だけでなく、長野市の善光寺さんをはじめ、日本各地の善光寺さんで同時期に御開帳を実施する予定ですので、ぜひお参りいただけたらと思います。」

一光三尊阿弥陀如来さまや元善光寺の歴史を丁寧に、そしてユーモアを交えて語るご住職のお話しは、非常にわかりやすいだけでなく、自然と笑みがこぼれ、善光寺や元善光寺の仏さまに自然と親しみを抱くお話しでした。元善光寺にお参りするたくさんの人々を魅了するご住職のお話しから、いつの時代も人々とともに歩みを進め、人々との距離が近い阿弥陀如来さまのお姿を垣間見たような心地がしました。

「前回の御開帳が、令和4年の寅年の時、この時は新型コロナウイルス蔓延のために、1年御開帳を延期しての実施でした。実は、次回の御開帳がもう決まっておりまして、令和9年の未年、4・5・6月の77日間の予定となっています。元善光寺だけでなく、長野市の善光寺さんをはじめ、日本各地の善光寺さんで同時期に御開帳を実施する予定ですので、ぜひお参りいただけたらと思います。」

一光三尊阿弥陀如来さまや元善光寺の歴史を丁寧に、そしてユーモアを交えて語るご住職のお話しは、非常にわかりやすいだけでなく、自然と笑みがこぼれ、善光寺や元善光寺の仏さまに自然と親しみを抱くお話しでした。元善光寺にお参りするたくさんの人々を魅了するご住職のお話しから、いつの時代も人々とともに歩みを進め、人々との距離が近い阿弥陀如来さまのお姿を垣間見たような心地がしました。

元善光寺にお参りした人々の息遣いを感じる宝物殿

本堂から続く廊下を進むと、元善光寺に伝わる宝物を展示・収蔵している宝物殿にたどり着きます。

「こちらの宝物殿には、元善光寺に伝えられてきた宝物を安置しております。元善光寺は数々の戦乱に巻き込まれていますので、残念ながら創建当初に遡るものはほとんど伝えられておりませんが、世が平らかになり多くの方々が元善光寺へお参りした江戸時代以降の宝物を中心に八十余点の宝物を、年間を通じて皆様にご覧いただいております。」

「こちらの宝物殿には、元善光寺に伝えられてきた宝物を安置しております。元善光寺は数々の戦乱に巻き込まれていますので、残念ながら創建当初に遡るものはほとんど伝えられておりませんが、世が平らかになり多くの方々が元善光寺へお参りした江戸時代以降の宝物を中心に八十余点の宝物を、年間を通じて皆様にご覧いただいております。」

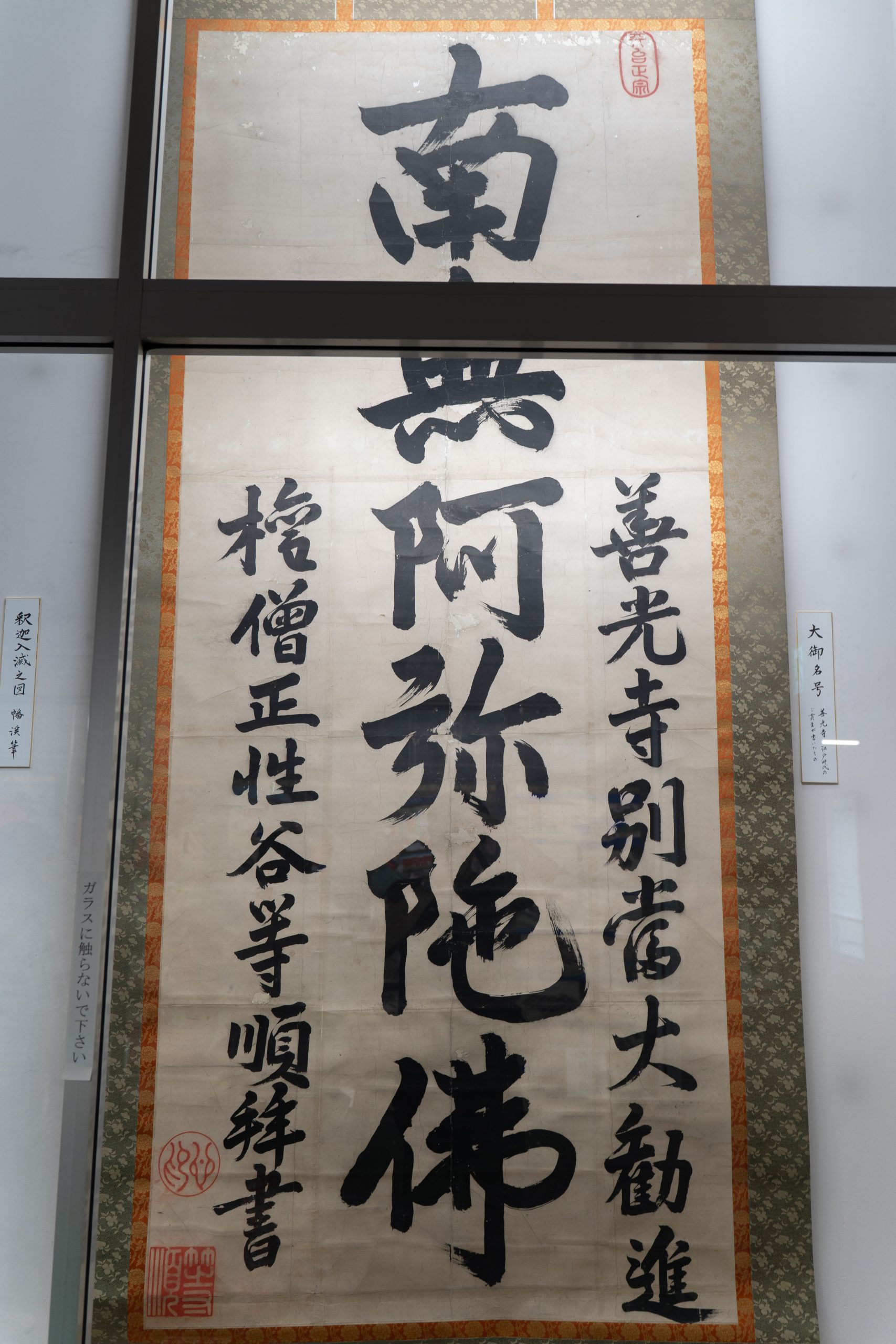

「等順さんは善光寺の住職である貫主を務めた方で、天明3年(1783)に発生した浅間山大噴火の救済に尽力され、現在の善光寺の七年に一度の御開帳のきっかけとなった方でもあります。また、等順さんは、善光寺の伽藍を整備するために全国を巡られたそうです。その際、飯田にも来られご寄付を集めたと聞いています、この大きな「南無阿弥陀仏」のご名号は、その際に書いていただいたものであると伝えられています。」

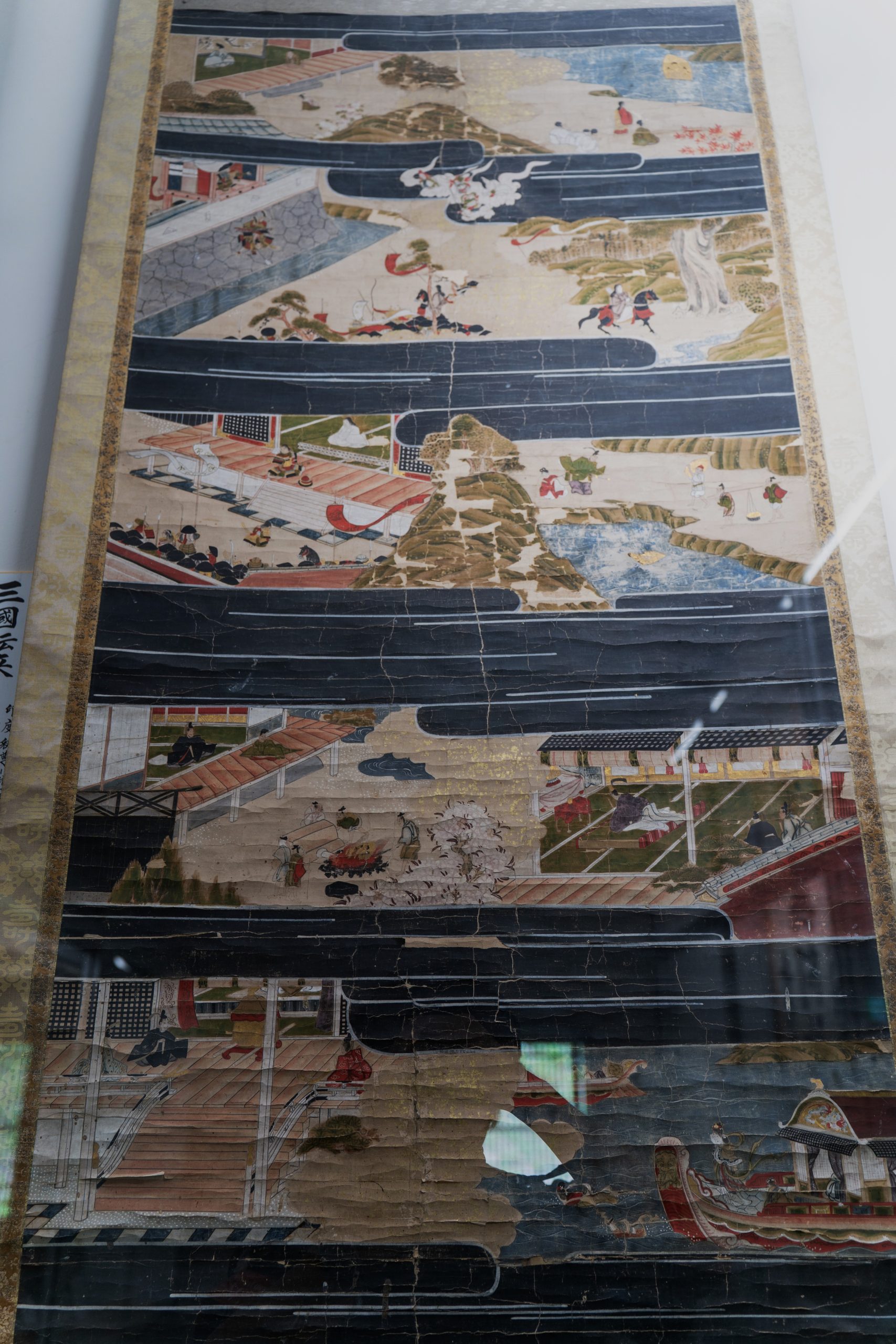

「こちらには様々な地獄の様子が描かれていますが、一番厳しい地獄が、一番右側から二番目に掛けられているこちらの「無間地獄(むげんじごく)」を表した絵になります。無間地獄とはどのような地獄かといいますと、“無間”、つまり間の無い地獄ということです。今まで、様々な地獄の様子をご覧いただいてきましたが、どんなに厳しい地獄でも「ほっ」とできる“間”が責め苦の間にあるといいます。しかしながら、無間地獄では、その「ほっ」とする時間すらもなく、ただただ厳しい責め苦を受け続けなければなりません。これが一番厳しい地獄ということです。ちなみに、亡くなった方の罪を裁く十王像のお像が伝わっておりまして、こちらの宝物殿でおまつりしております。」

木造十王坐像

「今から数百年前の武蔵国、今の埼玉県に、足が悪く自分の足で歩けない方が住んでいらっしゃいました。移動する際、その方は車輪のついた台の上に乗り、手にこちらにある下駄を持ち、地面を押していらっしゃったそうです。ある時、信濃国にある元善光寺が足腰の願いにたいへんご利益があると聞いたその方は、なんと、武蔵国から信濃の元善光寺まで、自力で来られたそうです。その方は、元善光寺にしばらく滞在され、自分の足で立ち上がれるようにとご本尊さまに願ったそうです。すると、何日か後の朝、ためしに立ち上がってみると、なんと自力で立ち上がり、歩けるようになっていたのだそうです。

「こちらの絵馬は、その時に喜びのあまり踊っているその方の姿を描いたもの、こちらの下駄は、その方が実際に手で持ち使用していた下駄です。足が無事に回復した御礼と、もう自分には必要ないということで、この絵馬と下駄はその方ご自身から元善光寺に御奉納されたと伝えられています。」

釈迦涅槃像 飯田市指定文化財

「さらにご紹介したい仏さまが、こちらの釈迦涅槃像になります。皆さんは『北枕で寝てはならない』ということは聞いたことがあるでしょうか。実は、このことの語源はお釈迦さまの涅槃に由来があると言われています。」

「経典によりますと、お釈迦さまは、頭を北に向け、右手を枕に、西を向いて亡くなられたそうです。これは、お釈迦様の顔が向く西には西方極楽浄土あるということを示しているのだそうです。このことが時代を超えて伝えられていく際、お釈迦さまの涅槃の姿をもとに、亡くなった方は北に頭を向けて安置するということになり、それゆえに、生きている私たちが亡くなった方々と同様に北に頭を向けることはよくないということになったのだそうです。」

「ちなみに、こちらにおまつりされているような木彫の釈迦涅槃像の類例は少なく、全国的に珍しいそうです。しかしながら、元善光寺にはこちらの江戸時代初期に造立された釈迦涅槃像と本堂におまつりしている室町時代に造立された釈迦涅槃像が伝わっています。なぜ、珍しい釈迦涅槃像が複数体もおまつりされているのか、残念ながら詳しいことは分かっておりません。」

さらに、宝物殿には、飯田市を含む下伊那地方で最大級の大きさを誇る薬師三尊像をはじめ、元善光寺に伝来した様々な仏さまお参りした方々から寄進された書画など、約80点の寺宝が展示されていました。

その1つ1つを拝見させていただくと、奉納された方々の願いや祈りが直接的に感じられ、あたかも先人たちと相対し、会話しているかのような感覚を覚えました。

「経典によりますと、お釈迦さまは、頭を北に向け、右手を枕に、西を向いて亡くなられたそうです。これは、お釈迦様の顔が向く西には西方極楽浄土あるということを示しているのだそうです。このことが時代を超えて伝えられていく際、お釈迦さまの涅槃の姿をもとに、亡くなった方は北に頭を向けて安置するということになり、それゆえに、生きている私たちが亡くなった方々と同様に北に頭を向けることはよくないということになったのだそうです。」

「ちなみに、こちらにおまつりされているような木彫の釈迦涅槃像の類例は少なく、全国的に珍しいそうです。しかしながら、元善光寺にはこちらの江戸時代初期に造立された釈迦涅槃像と本堂におまつりしている室町時代に造立された釈迦涅槃像が伝わっています。なぜ、珍しい釈迦涅槃像が複数体もおまつりされているのか、残念ながら詳しいことは分かっておりません。」

さらに、宝物殿には、飯田市を含む下伊那地方で最大級の大きさを誇る薬師三尊像をはじめ、元善光寺に伝来した様々な仏さまお参りした方々から寄進された書画など、約80点の寺宝が展示されていました。

その1つ1つを拝見させていただくと、奉納された方々の願いや祈りが直接的に感じられ、あたかも先人たちと相対し、会話しているかのような感覚を覚えました。

木造薬師三尊像

平和を祈る建物で観音さまを詣でる

宝物殿から続く廊下を進むと、赤い屋根が特徴的な平和殿に到着しました。

「こちらの平和殿は、外観を見ていただくとお分かりいただけるように、真っ赤な瓦が特徴的な建物になります。近くを流れている天竜川の向こう岸からも見えるそうで、元善光寺を象徴する建物として多くの方々に親しまれております。」

「こちらの平和殿は、外観を見ていただくとお分かりいただけるように、真っ赤な瓦が特徴的な建物になります。近くを流れている天竜川の向こう岸からも見えるそうで、元善光寺を象徴する建物として多くの方々に親しまれております。」

「関西地方を中心に、観音さまの霊地である33の札所を巡礼する西国三十三観音霊場、今では車で簡単に巡礼することが可能ですが、車の無い時代は、すべてを歩いてお参りしていました。これは簡単なことではないですし、当時はだれでも気軽に行けるものではなかったそうですので、それぞれの 33のお寺様の境内からお砂をいただいて、そのお砂の上に乗ってお参りをするというお砂踏み参拝という参拝の方法が考案されました。皆さんもぜひ、33の観音さまを巡っていただいて、巡礼をしている感覚を味わっていただきたいと思います。」

「現在この念仏は執り行っておりませんが、元善光寺が地域の方々の祈りの場所として親しまれていたかが体感できる逸話かと思います。」

ご本尊さまとご縁を結ぶ「お戒壇巡り」

平和殿から戻り、再度本堂を訪れた学生たちにご住職は語り掛けます。

「善光寺さんにゆかりの深いお寺には、「お戒壇巡り」が設けられていることが多いです。「お戒壇巡り」とは、建物の地下に設けられた真っ暗な道を進み、ご本尊の真下に設置された「極楽の錠前」を触れ、ご本尊さまとご縁を結んでいただくお参りです。善光寺さんとゆかりの深い元善光寺にも設けられております。」

「善光寺さんにゆかりの深いお寺には、「お戒壇巡り」が設けられていることが多いです。「お戒壇巡り」とは、建物の地下に設けられた真っ暗な道を進み、ご本尊の真下に設置された「極楽の錠前」を触れ、ご本尊さまとご縁を結んでいただくお参りです。善光寺さんとゆかりの深い元善光寺にも設けられております。」

「日本各地のお寺さまに様々なお戒壇巡りがございます。例えば、山梨県の甲斐善光寺さんには、「心」の字になっているお戒壇巡りが、岐阜県関市に伽藍を構える関善光寺さんには、「卍」の字をかたどったお戒壇巡りが設けられていることで有名です。それでは元善光寺のお戒壇巡りはどのような特徴があるのかといいますと、履物をはいたままお参りすることができるという点がございます。」

「一度お戒壇巡りを体験された方はお分かりいただけると思いますが、多くのお戒壇巡りが建物の内部に入口があり、履物を脱いで入ります。一方、元善光寺のお戒壇巡りの入口は外陣にありますので、履物を履いたままお参りすることができるというわけです。」

「一度お戒壇巡りを体験された方はお分かりいただけると思いますが、多くのお戒壇巡りが建物の内部に入口があり、履物を脱いで入ります。一方、元善光寺のお戒壇巡りの入口は外陣にありますので、履物を履いたままお参りすることができるというわけです。」

ご住職のご案内を伺いながら、お戒壇巡りの入口へと進む学生たち。

そのような学生たちにご住職が語り掛けます。

「お戒壇巡りの内部は、皆さんの想像以上に真っ暗です。自分の前に手を出しても全く見えません(笑)。そのような真っ暗の暗闇を進んでいくと、「開運の錠前」が設置されている場所にたどり着きます。この開運の錠前はご本尊さまの真下にありまして、この開運の錠前に触れることで、ご本尊さまと強いご縁を結んでいただくことができると伝えられております。また、お戒壇巡りは胎内巡りとも言いまして、この真っ暗な道は仏様の体の中を表しております。仏さまの体の中を巡ることにより、それまで犯した罪がきれいに消え去り、お戒壇巡りから出てくることで生まれ変わるという意味合いがあります。ですので、このお戒壇巡りを巡るだけで、たくさんのご利益を頂くことができますので、足元に注意していただき、ぜひ開運の錠前を触れながらご本尊さまにお願い事を託していただけたらなと思います。」

ご住職のご案内に従い、お戒壇巡りに入る学生たち。

想像以上の暗闇に圧倒されながらも、一歩ずつ、ゆっくりと進み、開運の錠前にたどり着きます。

そのようにしてお戒壇巡りから出てきた学生たちの表情は、清々しく輝いていました。

本多善光卿により信濃国におまつりされた阿弥陀如来さま。

約1400年前に日本に来られて以降、日本の地で阿弥陀如来さまが目指されたのは、このような輝かしい笑顔が溢れる世の中であるのかもしれません。

元善光寺の境内には、お参りする人々の笑顔が満ち溢れ、その様子を阿弥陀如来さまが優しく見守っているかのような穏やかな雰囲気が立ち込めていました。

想像以上の暗闇に圧倒されながらも、一歩ずつ、ゆっくりと進み、開運の錠前にたどり着きます。

そのようにしてお戒壇巡りから出てきた学生たちの表情は、清々しく輝いていました。

本多善光卿により信濃国におまつりされた阿弥陀如来さま。

約1400年前に日本に来られて以降、日本の地で阿弥陀如来さまが目指されたのは、このような輝かしい笑顔が溢れる世の中であるのかもしれません。

元善光寺の境内には、お参りする人々の笑顔が満ち溢れ、その様子を阿弥陀如来さまが優しく見守っているかのような穏やかな雰囲気が立ち込めていました。

参加学生の感想

また、本堂の下を巡る「お戒壇巡り」を生み出した発想力にも圧倒されました。本堂の下の空間を仏さまの胎内に見立て、ご本尊さまと結ばれる錠前をさわり、お戒壇巡りを巡ることで仏さまとの深いご縁をいただくという発想は非常に興味深く、言葉ではなく体感によって仏さまの教えを伝えるという祈りの形に感銘を受けました。「座光の臼」や「お戒壇巡り」を見て体感すると、先人たちが様々な創意工夫によって祈りを伝えようとしたことを強く感じ、より身近に信仰を考える機会になりました。

立命館大学 大学院 博士課程

元善光寺

〒395-0001 長野県飯田市座光寺2638

〒395-0001 長野県飯田市座光寺2638

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います