いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

東山道一の難所に育まれた多様な文化と慈悲の心に彩られる「信濃比叡 廣拯院」を訪ねる

急峻な山々が並び立つ岐阜県と長野県の県境。

人々を寄せ付けぬ自然の厳しさが漂う当地には、東西を結ぶ古代の官道の一つ東山道が通り、たくさんの人々が困難を伴いながらも往来してきました。

約1200年前に生きた伝教大師最澄もその一人。

伝教大師は、東山道随一の難所であるこの地を往来する人々の安寧を祈り、岐阜県側に廣済院(こうさいいん)を、長野県側に廣拯院(こうじょういん)を整備しました。

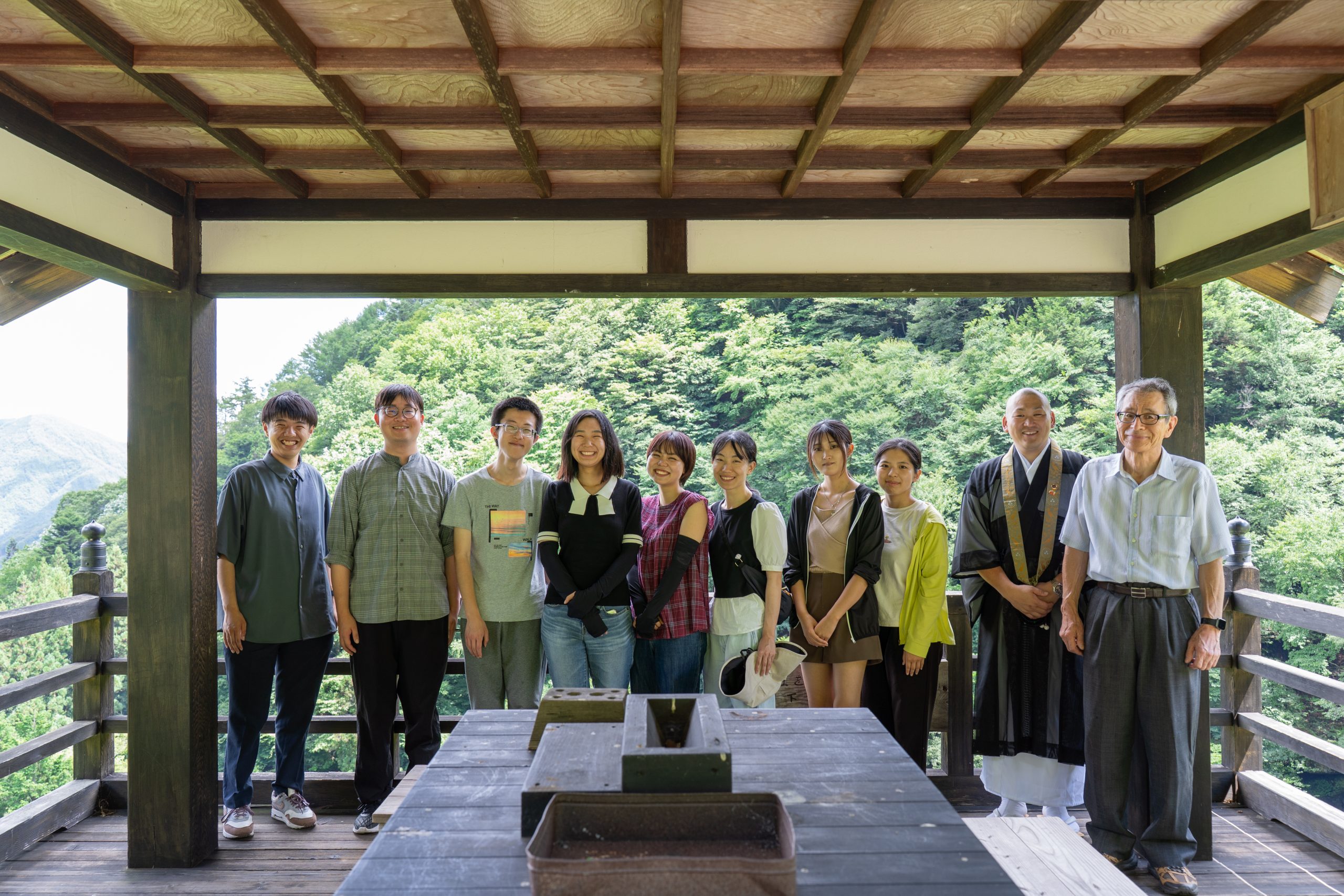

今回、伝教大師が創建した廣拯院に由来を持つ信濃比叡廣拯院と伽藍を構える園原の里の歴史を岡田光正師と阿智村ガイドの林茂伸さんにご案内いただきました。

人々を寄せ付けぬ自然の厳しさが漂う当地には、東西を結ぶ古代の官道の一つ東山道が通り、たくさんの人々が困難を伴いながらも往来してきました。

約1200年前に生きた伝教大師最澄もその一人。

伝教大師は、東山道随一の難所であるこの地を往来する人々の安寧を祈り、岐阜県側に廣済院(こうさいいん)を、長野県側に廣拯院(こうじょういん)を整備しました。

今回、伝教大師が創建した廣拯院に由来を持つ信濃比叡廣拯院と伽藍を構える園原の里の歴史を岡田光正師と阿智村ガイドの林茂伸さんにご案内いただきました。

東山道一の難所「神坂峠」

信濃比叡廣拯院が伽藍を構える園原の里。

園原の里には、古代の官道の一つ東山道(とうさんどう)が通り、かつてこの地を訪れた人々の息遣いが秘められています。

伝教大師が創建した廣拯院にお参りする前に、園原の里の歴史を阿智村ガイドの林茂伸さんにご案内いただきました。

園原の里には、古代の官道の一つ東山道(とうさんどう)が通り、かつてこの地を訪れた人々の息遣いが秘められています。

伝教大師が創建した廣拯院にお参りする前に、園原の里の歴史を阿智村ガイドの林茂伸さんにご案内いただきました。

「東西を結ぶ道が整備されると、たくさんの人々、多様な物資が東山道を行き交いました。そのため、東山道が通る地域では、東西の文化が交流し、多様な文化が育まれていきました。この園原でも多様な文化が育まれ、1000年以上昔の園原での出来事や人々の生きた証が園原各所に伝えられ、様々な古典籍に記録されています。」

「この約1000 kmの道は、様々な用途で用いられました。まず1つ目が「支配・軍事の道」。距離的な理由により朝廷の力が及びにくい地方の支配を固めるために東山道のような官道が大いに役立ちました。」

「2つ目が「防人の道」です。663年に勃発した白村江の戦いにより甚大な被害を受けた朝廷は、大陸との玄関口である九州北部を中心に防備を固めました。その際、全国から動員された人々のことを防人と言います。こうした防人は、東山道を含む官道を通り、九州北部へ向かいました。ですから、官道沿いの地域には防人の方々が詠んだ歌が伝えられていることが多く、この園原の風景を題材に詠んだ歌も伝えられています。」

「3つ目は「納税の道」です。1つ目の「支配・軍事の道」と重なる部分もありますが、東西を結ぶ長大な道が整備されたことで、物理的な距離のために今まで徴税が難しかった地域からもしっかりと徴税できるようになり、税金を納める人々も整備された官道を通り、都へ税を納めることができるようになりました。」

「4つ目は、「貢馬(くめ)の道」です。貢馬とは、文字の通り、馬を朝廷へ納めるということです。当時、信濃国や上野国は優秀な馬の産地として知られ、信濃国は年間80頭の馬を中央に納めていました。」

「園原の里から山を登った先に位置する神坂峠は、東山道で最も標高の高く、海抜1576 mもあります。加えて、峠を越えるためには、1000 m以上の高低差がある約40 kmもの道を進まなければなりません。さらに、神坂峠周辺は天候が激しく移り変わることでも有名で、濃霧や積雪、激しい雷雨などが往来する人々を襲い、神坂峠で命を落とす方々も多かったと記されています。」

「このように神坂峠周辺で大量に出土する石製模造品は、「神坂峠を無事に越えることができるように」と祈る人々によって捧げられたものだと考えられています。この出土量の多さから、先人たちが困難に立ち向かいながら難所を超えていったのかが伝わってくるかと思います。」

多くの人々が命の危機に直面していた神坂峠。

弘仁8年(817)、この神坂峠をある僧侶が訪れます。

「弘仁8年(817)、皆さんご存じの伝教大師がこの神坂峠を訪れました。その時の様子が後の時代にまとめられた『叡山大師伝』に記されています。その一部を読み上げてみますね。」

弘仁8年(817)、この神坂峠をある僧侶が訪れます。

「弘仁8年(817)、皆さんご存じの伝教大師がこの神坂峠を訪れました。その時の様子が後の時代にまとめられた『叡山大師伝』に記されています。その一部を読み上げてみますね。」

「雲を踏み、漢(そら)に跨り、露をはらって錫をつくに、馬はあがきて風を喰い、人はうめきて気を吐き、なお一日の行程に能わず。」

「この部分だけを見ても、伝教大師が困難の末に神坂峠を越えたことが分かると思います。伝教大師は、自分が体験した神坂峠越えの困難を人々が免れるように、神坂峠越えにより人々が落命しないようにと、無料の宿泊所である「布施屋(ふせや)」を岐阜県側と長野県側それぞれ1カ所ずつ設けました。」

「岐阜県側の布施屋を廣済院、長野県側の布施屋を廣拯院といいます。残念ながら、伝教大師が設けた廣済院・廣拯院の正確な場所や痕跡は発見されていませんが、廣拯院は園原の地にあったであろうと考えられています。」

「岐阜県側の布施屋を廣済院、長野県側の布施屋を廣拯院といいます。残念ながら、伝教大師が設けた廣済院・廣拯院の正確な場所や痕跡は発見されていませんが、廣拯院は園原の地にあったであろうと考えられています。」

古代の官道「東山道」を実際に歩く

「せっかくですので、今までお話しした東山道を実際に歩いてみましょう。少し険しいですから足元に気を付けてくださいね(笑)」

神坂神社

樹齢数百年、なかには2000年にもなるという巨木が林立する山道を進み、最初に訪れたのは、「神坂神社」。

「こちらが神坂神社とよばれる神社です。この神社の存在がはっきりとわかるのが江戸時代くらい。残念ながらそれ以前の歴史の詳細はわかっていません。この神坂神社の興味深い点は、御祭神が海の神様である住吉三神をおまつりしている点です。なぜ、こんな山深いところに海の神様がおまつりされているのか謎が残ります。」

「こちらが神坂神社とよばれる神社です。この神社の存在がはっきりとわかるのが江戸時代くらい。残念ながらそれ以前の歴史の詳細はわかっていません。この神坂神社の興味深い点は、御祭神が海の神様である住吉三神をおまつりしている点です。なぜ、こんな山深いところに海の神様がおまつりされているのか謎が残ります。」

「ちはやふる 神の御坂(みさか)の 幣(ぬさ)まつり 斎(いは)ふ命は 母父(おもちち)がため」

「どのような内容かといいますと、

「荒ぶる神が住まう神坂峠に供物を捧げ、故郷に残した父母のために、自分の身の安全と無事の帰還を祈る」ということです。この歌を見ると、先ほどお話ししたような、東山道の整備により防人として遠い九州の地へ赴く若者の姿が、無事に神坂峠を越えられるように供物を捧げ祈る先人たちの姿を思い浮かべることができると思います。」

「あたかもタイムスリップしたかのように、それぞれの時代に生きた人々の息遣いに触れることができる点が、この園原の里、神坂峠の魅力の一つであると私は考えています。」

「荒ぶる神が住まう神坂峠に供物を捧げ、故郷に残した父母のために、自分の身の安全と無事の帰還を祈る」ということです。この歌を見ると、先ほどお話ししたような、東山道の整備により防人として遠い九州の地へ赴く若者の姿が、無事に神坂峠を越えられるように供物を捧げ祈る先人たちの姿を思い浮かべることができると思います。」

「あたかもタイムスリップしたかのように、それぞれの時代に生きた人々の息遣いに触れることができる点が、この園原の里、神坂峠の魅力の一つであると私は考えています。」

「続いて神坂峠を代表するもう一つの名所にご案内したいと思います。もうちょっとだけ、険しい山登りにお付き合いください(笑)」

山道を登ること、数分。

学生たちが目にしたのは、大きな巨木の切り株でした。

山道を登ること、数分。

学生たちが目にしたのは、大きな巨木の切り株でした。

「こちらの切り株は「帚木(ははきぎ)」と呼ばれています。源氏物語など読んだことがある人は、もしかしたら聞き覚えのある言葉かもしれません。実は、この帚木は、多くの古典文学に登場する言葉でして、その由来となっているのが、こちらの切り株であると伝えられています。」

「現在の帚木は切り株の状態ですが、昭和33年(1958)の台風によって倒れてしまう以前は、大きなヒノキの巨木でした。この帚木を遠くから見ると、巨木ですから、周囲の木々に埋もれることなく箒を逆さまに立てたように目立っていたといいます。しかしながら、その姿を近寄って見ようとすると、周囲の景色に溶け込みどこにあるのか分からなくなったそうです。」

「このように、平安時代には、この「帚木」という言葉が持つ幻想的なイメージが都で広く受け入れられました。また、帚木のある「園原」や「御坂(みさか)」、旅人のための「伏屋(ふせや)」という言葉も歌枕として使われるようになります。」

「園原は都から遠く離れた地ですが、和歌の題材となる景色として多くの人々に親しまれていました。」

朽ちて自然へと還る帚木の姿。

かつてその姿に託された「人々の心のうつろい」の儚さや趣を、私たちに伝えているように思えました。

かつてその姿に託された「人々の心のうつろい」の儚さや趣を、私たちに伝えているように思えました。

伝教大師の想いが灯り続ける信濃比叡 廣拯院

廣拯院 月見堂(護摩堂)

古代の東山道を体感した学生たちは、一宇のお堂へたどり着きました。

「こちらが、伝教大師が長野県側に設けた布施屋・廣拯院を起源にもつと考えられている「月見堂(護摩堂)」と呼ばれているお堂になります。」

「こちらが、伝教大師が長野県側に設けた布施屋・廣拯院を起源にもつと考えられている「月見堂(護摩堂)」と呼ばれているお堂になります。」

「月見堂は、もともと薬師堂と呼ばれており、薬師如来さまをおまつりするお堂でした。月見堂は、村の人々の日々の祈りを受け止める場所でもあり、この場所から美しい月を見ることができる月見の名所として多くの文人たちが訪れたとも伝えられています。」

「月見堂が人々の注目を集めたのが、昭和3年のこと。『叡山大師伝』に記されている伝教大師が設けた廣済院と廣拯院の遺構を調査するために、比叡山から調査団が訪れました。調査団の方々は、岐阜県側から調査を始め、神坂峠を越え、園原の里を訪れたそうです。神坂峠から園原までの行程では豪雨に遭遇したそうで、非常に困難な状況を潜り抜け園原へ訪れたと聞いています。」

「その復興を進めたのが、同じ阿智村の長岳寺の前住職であり、中国残留孤児の肉親捜しに尽力されていた山本慈昭師です。その山本師の後を継ぎ復興を進めたのが、現在の住職である村上光田師になります。ですので、現在の廣拯院の境内の建物の多くは、平成の時代に建立された建物になります。」

「こちらの月見堂は、現在、護摩堂として使用しています。中央には不動明王さま、脇には子宝地蔵菩薩さまをおまつりし、毎月28日にお護摩を焚いております。今までおまつりしていた薬師如来さまは、境内の坐禅堂へお移りいただいています。」

江戸時代に建てられたという月見堂の内部は、護摩の煤によって黒く輝いていました。この煤からは、先人たちの祈りの姿を垣間見ることができました。

続いてご案内いただいたのが、青空の下に力強く立つ伝教大師像

こちらの伝教大師像には、様々なエピソードが秘められていると岡田師は語ります。

「こちらの伝教大師の御尊像は平成8年に造立されました。現在、信濃比叡廣拯院には様々な建物が建立されていますが、こちらの伝教大師像が一番早い時期に建立されました。伝教大師は神坂峠を越えて東に巡錫されたので、東の方向を向いています。」

「こちらのお像、どこかで見覚えがありませんか?実は、比叡山の峰道というところに造立されている伝教大師像と同じ鋳型を使って造立されています。この鋳型を使って造立された伝教大師像は、比叡山とこの廣拯院にしかありませんが、同じ鋳型を使ったとはいえ、2つのお像には違いがあるそうです。お気づきになる方はいらっしゃいますか?」

こちらの伝教大師像には、様々なエピソードが秘められていると岡田師は語ります。

「こちらの伝教大師の御尊像は平成8年に造立されました。現在、信濃比叡廣拯院には様々な建物が建立されていますが、こちらの伝教大師像が一番早い時期に建立されました。伝教大師は神坂峠を越えて東に巡錫されたので、東の方向を向いています。」

「こちらのお像、どこかで見覚えがありませんか?実は、比叡山の峰道というところに造立されている伝教大師像と同じ鋳型を使って造立されています。この鋳型を使って造立された伝教大師像は、比叡山とこの廣拯院にしかありませんが、同じ鋳型を使ったとはいえ、2つのお像には違いがあるそうです。お気づきになる方はいらっしゃいますか?」

こちらの伝教大師像を造立には、地元の方々をはじめ全国の方々の多大なるご尽力があったそうです。青空の下で学生たちの前に佇む伝教大師のお姿や造立にご尽力された方々のお話からは、時を超えて親しまれる伝教大師のお人柄が感じられました。

続いて学生たちは根本中堂を訪れます。

信濃比叡 根本中堂

「こちらの根本中堂は、2006年に落慶されたお堂になります。中央には、薬師如来さまを中心に日光菩薩さま・月光菩薩さまをおまつりしております。天井を彩る花々の絵は、京都の芸大生をはじめ、たくさんの方々が描いていただいた花々の絵になります。」

「分灯された灯は、薬師如来さまの前の灯籠におまつりしています。せっかくですので、灯を皆さんの前に分けますので、お線香を灯し薬師如来さまにお参りいただければと思います。」

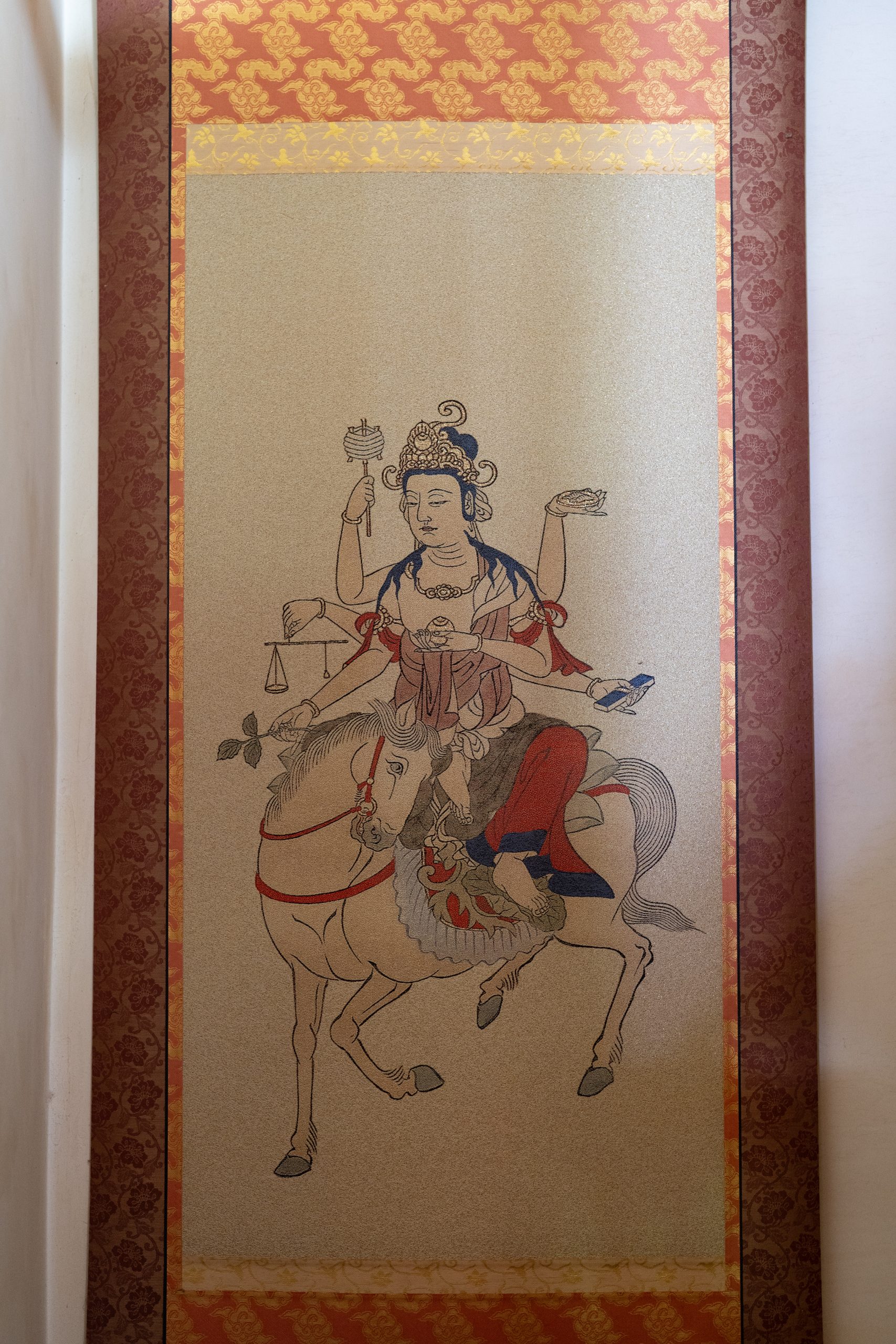

「近年、阿智村は星空が美しい地として多くの観光客の方が訪れる場所です。その夜空に輝く星々と関係する仏さまが、北極星を神格化した仏さまである妙見菩薩さまになります。」

「こちらの妙見菩薩さまは、江戸時代まで長野県の戸隠でおまつりされていた仏さまです。明治時代になると、長野県では松本や諏訪を中心に廃仏毀釈運動が激しくなり、その被害から逃れるために、この妙見菩薩さまは戸隠から飯山市の天台宗のお寺に移されておまつりされていました。」

「近年、阿智村の星空が有名になり、星空を楽しむ皆さんが阿智村を訪れる機会が多くなりました。ですので、阿智村におまつりしたほうが仏さまも喜ばれるだろうということで、廣拯院にお移りいただいた仏さまになります。妙見菩薩さまは中国で生み出された仏さまであると考えられておりまして、他の如来さまや菩薩さまとは異なる服装や、明王さまかと思えるような憤怒の表情も特徴です。」

様々な仏さまがおまつりされる祈りの空間に惹きつけられます。

その後、坐禅や写経の道場である坐禅堂や御位牌をまつる如来堂をお参りし、廣拯院を離れる時間となりました。

古来、様々な人々が往来し多様な文化が育まれた園原の里。

その地に伝教大師が人々のために設けた廣済院・廣拯院。

この地に育まれた多様な文化と人々が抱く慈悲の心は、1000年以上もの年月を超え、たしかに園原の里と廣拯院に息づいていました。

不滅の法灯が灯り、満天の星空が彩る。

この園原の里を包む穏やかで麗らかな雰囲気が途絶えることなく続いていきますように。

心から願う学生たちでした。

その地に伝教大師が人々のために設けた廣済院・廣拯院。

この地に育まれた多様な文化と人々が抱く慈悲の心は、1000年以上もの年月を超え、たしかに園原の里と廣拯院に息づいていました。

不滅の法灯が灯り、満天の星空が彩る。

この園原の里を包む穏やかで麗らかな雰囲気が途絶えることなく続いていきますように。

心から願う学生たちでした。

参加学生の感想

園原の歴史を学ぶことで、これまでに習った歴史の知識と当時の人々が山を歩かざるを得なかった背景がすっと結びつきました。同年代の若者が生きて帰れないことを覚悟しながら山中を歩く時の気持ちはどのようだったのだろうかと、自然と思いを馳せました。教科書を読むだけでは決してできない体験をしたので、暗記と違って決して忘れません。

事前学習の際に最澄さんは険しい山道を進む旅人が休むため布施屋を作ったということは勉強していました。しかし、実際に訪れて、最澄さんが布施屋を作ったのは、山での事故による死傷者を減らすためだけでなく、旅人や家族の未来を変えるという山を越えた後のもっと長期的な幸福のためでもあったのではないかと考えるようになりました。

立命館大学 4年

また、昼神温泉の開発の歴史や、『源氏物語』第二帖の巻名の由来となった「帚木」のお話も大変興味深く拝聴しました。帚木を訪れた際には、山林の中に足を踏み入れ、目の前に現れた巨木に圧倒されました。雄大な自然と、そこに息づく長い歴史との調和が見事で、深く印象に残っています。その道中の山道も決して平坦とは言えず、かつてこの地を東山道で往来した人々の苦労に思いを馳せずにはいられませんでした。

根本中堂前に建立された巨大な最澄像について、かつて山林が今ほど茂っていなかった時代には、高速道路を行く人々が遠くからでもその姿を仰ぎ見ることができたというお話を伺い、「衆生を救う」という言葉が胸に浮かび、非常に感動いたしました。

立命館大学 修士課程 1年

信濃比叡 廣拯院

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3592−4

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3592−4

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います